| ← Сентябрь 2010 → | ||||||

|

1

|

2

|

3

|

5

|

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

12

|

|

|

13

|

14

|

15

|

16

|

17

|

19

|

|

|

20

|

21

|

22

|

23

|

24

|

26

|

|

|

27

|

28

|

29

|

30

|

|||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://www.alpklubspb.ru

Открыта:

05-04-2003

Статистика

0 за неделю

В

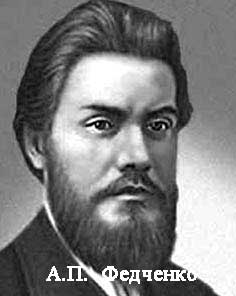

экспедиции Федченко к Заалайскому хребту

произошло одно событие, можно сказать

знаковое для него. Алексей Павлович в

возрасте расцвета сил (27 лет) в поисках

перевала в Зеравшанскую долину попытался,

но не смог пройти по леднику, названному

им именем Щуровского. Чтобы не

провалиться в трещины ледника,

путешественники привязывали к себе

деревянный крест из двух длинных

горизонтальных жердей. Ходить так было не

очень удобно. Может быть, поэтому за

десять часов своих усилий Федченко

удалось пройти не более четырех

километров. А может быть опыта участия в

"теплых" экспедициях по долинам, с

сопровождением каравана, чаще всего

верхом на лошади, с поддержкой молодой

супруги, было недостаточно для успешной

работы в суровых условиях ледника.

В

экспедиции Федченко к Заалайскому хребту

произошло одно событие, можно сказать

знаковое для него. Алексей Павлович в

возрасте расцвета сил (27 лет) в поисках

перевала в Зеравшанскую долину попытался,

но не смог пройти по леднику, названному

им именем Щуровского. Чтобы не

провалиться в трещины ледника,

путешественники привязывали к себе

деревянный крест из двух длинных

горизонтальных жердей. Ходить так было не

очень удобно. Может быть, поэтому за

десять часов своих усилий Федченко

удалось пройти не более четырех

километров. А может быть опыта участия в

"теплых" экспедициях по долинам, с

сопровождением каравана, чаще всего

верхом на лошади, с поддержкой молодой

супруги, было недостаточно для успешной

работы в суровых условиях ледника.

Вот

один из примеров. В 1951 и 1952 годах

знаменитый гималайский первопроходец, Э.

Шиптон дважды руководил английскими

экспедициями на Эверест. Одновременно

эти экспедиции разведывали пути

восхождения на Чо-Ойю. И хотя обе

экспедиции формально закончились

благополучно, особо выдающихся

результатов достигнуто не было, в том

смысле, что все заканчивалось разведкой

подходов. Более того, попытавшись

подниматься по западному гребню Чо-Ойю,

восходители увидели вдали ледяную стену

высотой, как им показалось, не менее 300

метров. Не производя более детальной

разведки, Шиптон решил, что это

препятствие на две недели работы и

вернулся назад.

Вот

один из примеров. В 1951 и 1952 годах

знаменитый гималайский первопроходец, Э.

Шиптон дважды руководил английскими

экспедициями на Эверест. Одновременно

эти экспедиции разведывали пути

восхождения на Чо-Ойю. И хотя обе

экспедиции формально закончились

благополучно, особо выдающихся

результатов достигнуто не было, в том

смысле, что все заканчивалось разведкой

подходов. Более того, попытавшись

подниматься по западному гребню Чо-Ойю,

восходители увидели вдали ледяную стену

высотой, как им показалось, не менее 300

метров. Не производя более детальной

разведки, Шиптон решил, что это

препятствие на две недели работы и

вернулся назад. В

1954 году Тихи организовал самую

малочисленную экспедицию из

штурмовавших восьми тысячники в те

времена: три австрийца и одиннадцать

шерпов во главе с Пазангом отправились на

Чо-Ойю. На большее у спонсоров не хватило

средств.

В

1954 году Тихи организовал самую

малочисленную экспедицию из

штурмовавших восьми тысячники в те

времена: три австрийца и одиннадцать

шерпов во главе с Пазангом отправились на

Чо-Ойю. На большее у спонсоров не хватило

средств. Но

это был Пазанг.

Находясь в 28 километрах за перевалом от

базового лагеря, он узнал, что

швейцарская экспедиция проследовала в

район Чо-Ойю для восхождения на вершину.

Обуреваемый спортивным честолюбием,

Пазанг бросился догонять их. С тяжелым

грузом он совершил феноменальный переход.

За три дня он дошел до базового лагеря

через перевал, поднялся в третий лагерь и

через пол часа уже вместе со всеми шел к

четвертому лагерю по сделанным им ранее

перилам через ледовую стену. И никакой

усталости!

Но

это был Пазанг.

Находясь в 28 километрах за перевалом от

базового лагеря, он узнал, что

швейцарская экспедиция проследовала в

район Чо-Ойю для восхождения на вершину.

Обуреваемый спортивным честолюбием,

Пазанг бросился догонять их. С тяжелым

грузом он совершил феноменальный переход.

За три дня он дошел до базового лагеря

через перевал, поднялся в третий лагерь и

через пол часа уже вместе со всеми шел к

четвертому лагерю по сделанным им ранее

перилам через ледовую стену. И никакой

усталости!