Башкосломанному в ответ на" Хохол! Запомни этот пост!".

Башкосломанный, сохрани эту публикацию и перечитывай пока не усвоишь.

В IX веке на восточноевропейской сцене появилось новое действующее лицо – русь. Это были мобильные отряды, передвигавшиеся по рекам и промышлявшие, в зависимости от ситуации, торговлей либо разбоем. Первые купцы-пираты были скандинавского происхождения, но за одно-два поколения обжились в Восточной Европе и стали пополнять свои ряды местными жителями.

Очень быстро русь освоила выход к Черному и Каспийскому морям, установив отношения как с Византией, так и с мусульманским Востоком. Одна из руських [слово «руський» означает принадлежность к Руси (в том числе ее «украинской» части) во избежание путаницы с «русским», означающим принадлежность к России.] дружин закрепилась в ключевой точке Днепра – в Киеве, который из обычного поселения превратился в город.

Олег, а за ним Игорь (сын Рюрика) планомерно укрепляли свою власть над ближайшими соседями, распространяли владычество на северные славянские земли, заключали договора с Византией, перехватывали контроль над территориями у слабеющего Хазарского каганата.

Славянское имя сына Игоря и Ольги – Святослава – говорит о состоявшейся к середине X века славянизации русов. В это же время именем пришельцев – Русью – стали называть земли вокруг Киева, а несколько позже – и всех жителей этих земель (единственное число – «русин» [Представители украинского этноса во многих регионах называли себя русинами вплоть до начала XX века, когда стало общепринятым самоназвание «украинцы»])

Русь изначальная – это пришельцы-варяги, «лица скандинавской национальности». "Идоша за море к варягом, к руси. Сице бо звахуть ты варягы русь, яко се друзии зовутся свее, друзии же урмани, аньгляне, инѣи и готе, тако и си".

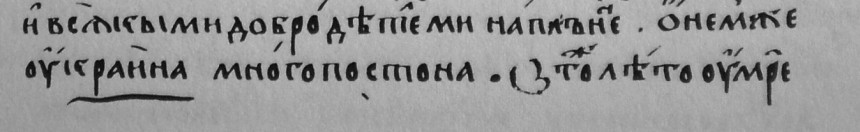

Впервые название «Украина» в форме «Оукраина» употребляется в статье 1187 года в Киевской летописи в составе Ипатьевского летописного свода XIV в. в рассказе о смерти Переяславского князя Владимира Глебовича (картинка в оглавлении поста).

«Русь» и «Россия» — разные исторические явления. Русь в широком смысле — это все православные княжества Рюриковичей до монгольского нашествия середины XIII в., в узком — тогдашнее Среднее Поднепровье. А вот Россия — это уже название Московского государства с 1721 г. (то есть с образования Российской империи).

Северо-восточная Русь (регион современной Москвы) был назван «Русью» в древнем историческом источнике в первый раз лишь относительно 1237–1238 г. в «Слове о погибели русской земли», посвященном монгольскому нашествию.

Слово «Россия» («Росия») — эллинизм, то есть греческого происхождения, внешнее название Руси. Со времен нападения варягов со стороны Черного моря на Константинополь в 860 г. византийцы называли «русь» «народом рос».

В 1721 г. с подачи киевлянина Феофана Прокоповича, одного из идеологов петровских реформ, Московское царство было переименовано в «Российскую империю». То есть чисто юридически нынешняя Россия является «Россией» с 1721 г.

С точки зрения названий территорий, то, например, «Русь» никто «официально не переименовывал» в «Украину». Центр современной Украины вокруг Киева — это «исконная Русь». И потому название для Украины «Украина-Русь» было бы вполне исторически обоснованным.

Теперь к Зиновию-Богдану Хмельницкому...

В конце XIII–XIV веках «Великое княжество Литовское, Жмудское и Русское» мирным образом установило контроль над большинством прежних русских княжеств. Местные порядки, обычаи и религия сохранялись, а «руська мова» (старобелорусский и староукраинский языки) была официальным языком государства. Большей частью современной Украины литовские князья овладели после Синеводской битвы 1362 г., освободившей страну от власти Золотой Орды. Лишь через 100 лет, после 1480 г., Московское княжество выйдет из-под от господства Орды.

В конце XV века в Великом княжестве Литовском начала формироваться новая социальная группа – казаки. Это были представители разных сословий, жившие как промыслами (охотой, рыболовством, бортничеством и т.д.), так и грабежами. Литовская администрация направила их энергию на защиту южных границ княжества от нападений крымских татар. Вскоре казаки стали значительной военной силой и частью литовского войска.

Великое княжество Литовское враждовало с Московским царством, которому уступило в начале XVI века Чернигово-Северскую землю. Неудачно для литовцев началась и Ливонская война с Московией в середине того же века. Под угрозой московского завоевания литовская знать решилась на слияние с Польшей (которому долго сопротивлялась, опасаясь оказаться в этом союзе на вторых ролях). В 1569 году польский и литовский сеймы подписали Люблинскую унию, положившую начало федеративному государству – Речи Посполитой.

Что касается казаков, то одни из них поступили на королевскую службу и получили название реестровых. Другие (низовое казачество) в 1580-х годах основали укрепленный центр на днепровских островах – Запорожскую Сечь. Основная масса казаков жила в порубежных городах, покидая их только для участия в боевых действиях. Казаки участвовали в большинстве военных кампаний Речи Посполитой, ходили в самостоятельные походы (в том числе совершали пиратские налеты на османское побережье), нанимались на службу в европейские армии.

Запорожцы приняли участие в успешном польском [слово «польский» по отношению к Речи Посполитой – традиционное упрощение. Это государство было многонациональным, и поляки не составляли там большинства населения] походе на Москву (1618 год), а в 1621 году сыграли важную роль в Хотинской войне против османов.

Участие в войнах на стороне Речи Посполитой не мешало казакам радикально выступать против ее внутренней политики. Ограничение казацких вольностей и притеснения крестьян не могли не привести к общенародному возмущению. Масштабные казацкие восстания, начавшиеся в конце XVI века, увенчались в конце концов казацкой революцией Вот он, первый Майдан!)).

Во главе революции, поддержанной большинством населения, встал чигиринский сотник Зиновий-Богдан Хмельницкий. В 1648 году его провозгласили на Сечи гетманом.

Поначалу целью казаков было добиться для себя признания равных прав со шляхтой. Теперь, на волне военных успехов, Хмельницкий обратился к идее отдельного казацкого государства. Череда побед казаков и татар привела к Зборовскому договору 1649 года, закрепившему появление казацкой автономии в составе Речи Посполитой. Новое государство официально называлось Войском Запорожским.

В 1651 году польская армия разгромила казаков и татар под Берестечком. По новому Белоцерковскому договору 1652 года казацкое государство поступилось значительной территорией и долей суверенитета. Но уже на следующий год Хмельницкий, после блестящего боевого реванша под Батогом, вернул утраченные земли, дошел на западе до Каменца и заключил союз с Молдавией.

На этом фортуна от казаков отвернулась. Старший сын Тимош, которого Хмельницкий видел продолжателем своего дела, погиб в бою. Заручиться поддержкой Османской империи не удалось. Крымский хан показал себя весьма ненадежным союзником. Не видя иного выхода, Хмельницкий обратился за помощью к последнему сильному игроку в регионе – московскому царю Алексею Михайловичу.

В январе 1654 года казацкая рада в Переяславе согласилась принять московский протекторат в обмен на военную помощь. Вскоре в Москве был подписан договор, получивший название Мартовских статей. Переход под царскую руку Хмельницкий рассматривал как временный и формальный. Москва полагала иначе, считая новые территории своими на веки вечные. С этого и начались многовековые русско-украинские противоречия.

Союзническое войско поначалу теснило польскую армию до самого Львова, но уже в 1656 году Москва фактически отказалась от переяславских обязательств, заключив с Речью Посполитой сепаратный Виленский мир. Приняло сторону поляков и Крымское ханство, опустошившее совместно с ними почти все Правобережье. Но и в этих условиях Хмельницкий, найдя новых союзников – Швецию и Трансильванию, – продолжал войну буквально до последнего дыхания. В 1657 году великий гетман умер.

Смерть вождя привела к расколу в рядах его соратников. Началась катастрофическая для страны гражданская война – Руина. Украина на двадцать лет стала гигантским полем битвы «всех против всех». Гетман Иван Выговский в союзе с татарами разгромил в 1659 году московское войско под Конотопом, но успех этот закрепить не сумел и был смещен. Его преемник Юрий Хмельницкий вынужден был согласиться на казацкую автономию в составе Московского царства, но и у него отобрали булаву. Усилиями Москвы казацкое государство распалось на два гетманата – Правобережный и Левобережный, враждовавшие между собой (ничего не напоминает?). Позже Московия и Польша закрепили этот раздел по Днепру Андрусовским договором 1667 года и «Вечным миром» 1686 года.

Левобережный гетман Иван Брюховецкий фактически «сдал» свои земли Москве и был за это убит антироссийски настроенными казаками. Ненадолго восстановил левобережную автономию Демьян Многогрешный, но теперь уже пророссийская казацкая элита заставила его передать власть ставленнику Москвы Ивану Самойловичу.

Правобережную булаву долго удерживал Петр Дорошенко, согласившись ради этого на вассальную зависимость от султана и на участие казаков в турецко-польской войне, дотла разорившей Правобережье. Но в конце концов сдался и он. В 1676 году полки Самойловича и московские войска вошли в Чигирин, после чего Самойловича объявили гетманом «обоих берегов Днепра». Русско-турецкая война завершилась Бахчисарайским миром 1681 года, по которому большая часть казацкого Правобережья (за исключением Киева) отошла к Османской империи. В начале XVIII века эту территорию вернула себе Речь Посполитая, восстановив на ней порядки, существовавшие до казацкой революции.

Теперь о письмах Хмельницкого

Сам процесс присоединения начинается после Переяславской рады, потому что все, что было до того, — это обращения по поводу предоставления Украине военной помощи против Польши. В этих обращениях содержались воззвания дипломатического характера: мы готовы идти под единого православного царя и так далее, но главное условие — это военный союз, потому что благодаря военной помощи Москвы Хмельницкий и казацкая старшина рассчитывали на победу над Польшей и утверждение украинского государства, которое возрождалось на Приднепровье через триста лет после падения Галицко-Волынского княжества. Так вот, начиная с июня 1648 года Богдан Хмельницкий многократно обращался с подобными просьбами о помощи, но царь Алексей Михайлович не только не предоставил ее сам, но и удерживал от таковой и Войско Донское, к которому посылали своих послов по этому поводу украинские казаки. Таким образом, вопрос присоединения Украины начинается после Переяславской рады, когда украинцы присягнули на верность царю, не имея на руках никакого документа, который гарантировал бы им выполнения обязательства Алексея Михайловича сохранить все права и обычаи украинского народа, как об этом торжественно заявлял московский посол Василий Бутурлин.

Ведь когда казаки потребовали от Бутурлина, чтоб он присягнул от имени царя на том, что все давние права и вольности украинского народа будут сохранены, Бутурлин ответил, что царь своим холопам не присягает. Мол, «за великого государя веру учинити, николи не бывало и впредь не будет; и ему, гетману, и говорить было о том непристойно, потому что всякой подданный повинен веру дати своему государю». Для украинского казачества это было удивительным, потому что в предыдущие времена, когда польский король подписывал какие-то соглашения с украинцами, он присягал и подтверждал клятвенно права подданных. На это Бутурлин отвечал: «польские короли подданным своим чинят присягу, и тово в образец ставить непристойно, потому что те короли неверные и не самодержцы…».

Не на то они рассчитывали, когда обращались к единоверному православному царю за помощью. Правда, Бутурлин убедил казацких старшин присягнуть: мол, наш царь справедливый, добрый, вы к нему обращайтесь после того, как присягнете как подданные, и он удовлетворит все ваши просьбы. Поэтому можно констатировать: на Переяславской раде не принято было никакого документа; соответственно, никакого договора тогда никто не подписывал.

«Мартовские статьи» — это следствие того документа, что создавался уже на следующий день после присяги Богдана Хмельницкого, старшины, посполитых, мещан на верность царю. А самих статей в январе и феврале 1654 года еще не было.

К тому же, до сих пор в московских архивах говорят, что нет оригинала статей Богдана Хмельницкого. Если мы хотим узнать, что же он просил от Москвы, нам нужно знать оригинал. Все документы, касающиеся переговорного процесса, связанного с «мартовскими статьями», сохранились в московском архиве. А самого оригинала, который привезли в Москву послы с Украины, нет. Нам говорят, что есть так называемый список с белорусского письма. Это 23 статьи. Что было в оригинале мы не знаем.

Мартовские статьи это обращение Богдана Хмельницкого, но уже переписанное дьяками Посольского приказа Московского государства. Но так ли было в оригинале? Это как сегодня с российской стороны говорят, когда идет речь о пакте Молотова-Риббентропа: а где оригинал? И все. Так вот то же самое можно сказать и в данном случае — где оригинал статей Богдана Хмельницкого, тот, который писался им, с его подписью? Потому что то, что нам предлагают из Москвы, — это список с «белорусского письма», то есть то, как дьяки Посольского приказа уразумели текст Богдана Хмельницкого и переложили его для того, чтобы царь понимал, что это такое.

Короче говоря, если идет речь о появлении «мартовских статей», то сперва нужно говорить о статьях Богдана Хмельницкого, оригинала которых мы не имеем, и остается только догадываться, что было в них.

Башкосломанный, учи историю не по отрывкам кремлевской пропаганды, а по множеству исторических источников. Лечи башку то, не выставляй себя на посмешище, фейкодел.

Это интересно

+2

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

тепловоз угнали))))

(35)

фм++)

,

19.02.2022

-

К диалогу не готовы: россиянка рассказала о поездке к родне мужа-украинца

(20)

фм+/

,

08.12.2021

-

США-Россия

(132)

фм++)

,

21.01.2021

-

Гражданское общество – это общество тех, кто готов брать ответственность на себя.

(3)

Агрофена

,

31.12.2020

-

СДЕЛАНО У НАС! всепропальщикам посвещается ....уже 2263 стр( по 1- 2 страницы в день)

(7)

Агрофена

,

30.12.2020

-

Хамов грех. Почему русские не говорят о себе хорошо

(8)

Агрофена

,

01.12.2020

-

За что боролись....(((((((

(6)

фм+/

,

14.09.2020

20240606150200