| ← Март 2011 → | ||||||

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

7

|

8

|

9

|

10

|

11

|

12

|

13

|

|

14

|

15

|

16

|

17

|

18

|

19

|

20

|

|

21

|

22

|

23

|

24

|

25

|

26

|

27

|

|

28

|

29

|

30

|

||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Кыргызстан: Беспорядки в Ноокате были пресечены сотрудниками ГУВД Ошской области

|

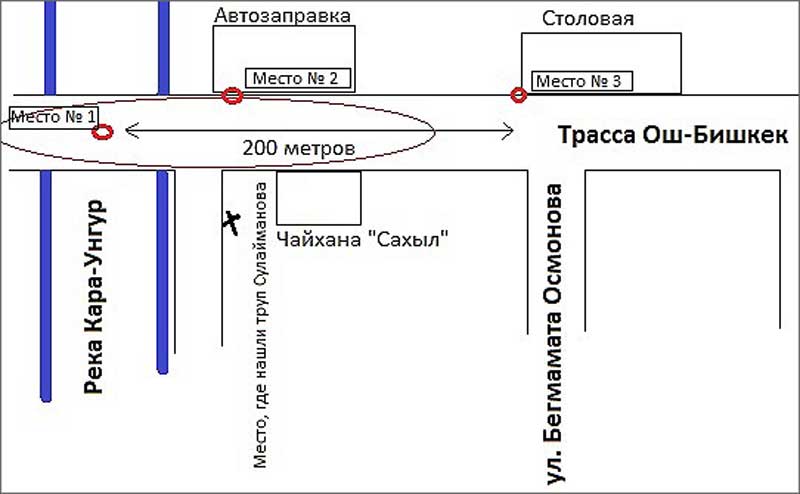

Кыргызстан: Беспорядки в Ноокате были пресечены сотрудниками ГУВД Ошской области 2011-03-01 15:02 ИА Фергана.Ру 1 марта 2011 года в Ноокате (Кыргызстан) произошли беспорядки: как сообщало ИА 24.kg, возле здания администрации Нооката собралось около 500 человек, которые требовали привлечь к ответственности заказчиков убийства заместителя руководителя районной налоговой службы Сагынбека Алимбаева. В город Ноокат выехал весь личный состав управления ГУВД Ошской области. На срочной пресс-конференции, которая прошла в Бишкеке, министр внутренних дел Кыргызстана Зарылбек Рысалиев объяснил, что за «маленькое происшествие» произошло в Ноокате: «23 февраля около 7 вечера в Ноокатском районе была обнаружена машина марки «Лексус» с трупом замначальника районной налоговой службы, - сказал З.Рысалиев. - 25 февраля преступление было раскрыто, задержаны виновные и установлен заказчик преступления. Сегодня в 10 часов утра глава Ноокатского района, начальник милиции встретились с потерпевшей стороной, рассказали о ходе следствия, и люди разошлись. Однако после 12 часов дня там собрались молодые люди и начали выдвигать незаконные требования: ускорить доставку заказчика и ускорить расследование. Через некоторое время эта толпа сожгла дом заказчика преступления, пожарные и наши силы успели потушить огонь». «В настоящее время в Ноокате обстановка почти стабильная, наши сотрудники пресекают все незаконные действия, задержаны 20 организаторов бесчинств и активистов, среди них пятеро или шестеро в нетрезвом состоянии. Сейчас на центральных улицах Нооката спокойно, там находится спецназ, патрульно-постовые и оперативные службы. Обстановка полностью контролируется, вокруг района установлено 5 блок-постов, организованы ночные патрульные службы. Пока не успокоим людей, там будет вестись усиленная служба», - сказал Рысалиев. Отвечая на вопрос, не носит ли убийство Алимбаева межэтнический характер, так как был убит мужчина киргизской национальности, а заказчик – представитель узбекского этноса, Рысалиев сказал: «Там нет никакого межэтнического вопроса, причина - в неприязненных отношениях между людьми. Преступление было совершено адресно, это заказное преступление, умышленное убийство, совершенное группой лиц. Здесь больше стоит имущественный вопрос. Больше я ничего не могу сказать, так как следствие еще идет». Первый заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Марат Иманкулов особо подчеркнул, что произошедшее никак нельзя расценивать как межэтнический конфликт. «Если какие то силы захотят снова спровоцировать конфликт, мы этого не позволим, - продолжил Иманкулов. - У нас достаточно сил для наведения порядка, и это понимают и жители города, и родственники погибшего, и узбекская часть населения. Обстановка стабильна во всей области». При этом Иманкулов отметил, что, «наверное, есть люди, которые бы хотели воспользоваться моментом и перевести ситуацию в другое русло, как это было летом 2010 года, но мы этого не позволим». Заместитель генерального прокурора Марат Эшперов отметил, что на месте находится прокурор Ошской области и проводятся мероприятия по сбору доказательств, после чего будут приниматься решения в соответствии с законодательством КР. «Что касается умышленного повреждения чужого имущества, то есть поджога дома, этим будет заниматься прокуратура, мы вошли в правовое русло», - отметил Рысалиев. Рысалиев опроверг информацию, что волнения перекинулись на соседний Ош: «Да, в Ноокате мы закрыли базар, в Оше центральный рынок работает в нормальном режиме, никакой толпы там нет. Со стороны въездов в город Ош мы укрепляемся, и никакого нарушения порядка сегодня не допустим. Вокруг домов задержанных лиц спокойно, там дежурят наряды милиции», - сказал Рысалиев. «Чтобы разобраться в ситуации, я отправил на юг 20 человек из службы собственной безопасности, - сказал Рысалиев. - Наши мероприятия будут освещаться в СМИ, мы будем работать с населением. Да, сейчас поступает много жалоб в отношении наших сотрудников, мы это признаем и намерены принять исчерпывающие меры. Подготовленные нами люди будут там находиться до осени, чтобы не допустить вражды между милиционерами и простым населением», - сказал в заключение Зарылбек Рысалиев. Международное информационное агентство «Фергана» «Кыргызтелеком» опроверг версию о блокировке сайта Gezitter.org 2011-03-01 16:42 ИА Фергана.Ру Киргизский государственный оператор связи «Кыргызтелеком» (Kyrgyztelecom) официально заявил, что не блокировал сайт Gezitter.org, передает 24.kg. Ранее сотрудники сайта сообщали, что с 22 февраля 2011 года «Кыргызтелеком» блокирует Gezitter.org, вследствие чего его клиенты лишены доступа к его материалам - переводам на русский язык самых интересных и острых, на взгляд редакции, статей местных газет, выходящих на киргизском языке. Ссылаясь на расследование, проведенное техническими специалистами, «Кыргызтелеком» заявил, что проблемы у вышеназванного сайта возникли в связи с его «некорректным переходом на новый домен, после чего не были обновлены DNS-записи данного сайта». Сотрудники информагентства «Фергана» в Бишкеке подтверждают, что в настоящее время сайт переводов открывается без проблем. По одной из версий, редакция Gezitter.org попыталась создать искусственный ажиотаж в связи с временным отсутствием доступа к сайту в расчете на легкий и дешевый пиар. Международное информационное агентство «Фергана» «Кыргызтелеком» опровергает версию о блокировке сайта Gezitter.org 2011-03-01 16:42 ИА Фергана.Ру Киргизский государственный оператор связи «Кыргызтелеком» (Kyrgyztelecom) официально заявил, что не блокировал сайт Gezitter.org, передает 24.kg. Ранее сотрудники сайта сообщали, что с 22 февраля 2011 года «Кыргызтелеком» блокирует Gezitter.org, вследствие чего его клиенты лишены доступа к его материалам - переводам на русский язык самых интересных и острых, на взгляд редакции, статей местных газет, выходящих на киргизском языке. Ссылаясь на расследование, проведенное техническими специалистами, «Кыргызтелеком» заявил, что проблемы у вышеназванного сайта возникли в связи с его «некорректным переходом на новый домен, после чего не были обновлены DNS-записи данного сайта». Сотрудники информагентства «Фергана» в Бишкеке подтверждают, что в настоящее время сайт переводов открывается без проблем. По одной из версий, редакция Gezitter.org попыталась создать искусственный ажиотаж в связи с временным отсутствием доступа к сайту в расчете на легкий пиар. Международное информационное агентство «Фергана» Туркмения увеличит поставки природного газа в Китай на 20 миллиардов кубометров в год 2011-03-02 11:13 ИА Фергана.Ру Туркменистан увеличит объем поставок природного газа в Китай на 20 миллиардов кубометров в год, сообщает ЭнергоНьюс со ссылкой на Туркменское телевидение. Этот вопрос обсуждался в Пекине 28 февраля на переговорах между председателем КНР Ху Цзиньтао и туркменской делегацией во главе с вице-премьером правительства Баймурадом Ходжамухаммедовым, курирующим туркменский ТЭК. Соглашение об увеличении поставок будет подписано во второй половине 2011 года - в ходе визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Китай. С какого времени Туркмения начнет поставлять в КНР дополнительные объемы природного газа, не уточняется. Напомним, что 14 декабря 2009 года был запущен газопровод Туркменистан–Узбекистан-Казахстан-Китай. С той поры КНР получила более 6 миллиардов кубометров туркменского природного газа. Согласно договоренностям, с выходом газопровода на проектную мощность объем ежегодных поставок природного газа из Туркмении в Китай должен возрасти до 40 миллиардов кубометров в 2012 году. Напомним, что в 2003 году Ашхабад подписал с Москвой соглашение о том, что до 2028 года главным импортером туркменского газа будет Россия. «Газпром» закупал ежегодно 50 миллиардов кубометров газа из Туркменистана. Однако в 2009 году такие объемы перестали быть выгодны российской стороне: основной потребитель туркменского газа Украина сократила объем потребления на 40 процентов - на 22 миллиарда кубометров, также сократили потребление многие европейские страны. В апреле 2009 года из-за аварии на туркменском участке газопровода «Средняя Азия — Центр-4» (САЦ-4) поставки газа были прерваны. МИД Туркмении заявлял, что авария вызвана сокращением отбора газа из газопровода российской компанией «Газпром экспорт». Поставки в Россиию прекратились, Туркменистан сообщил о планах диверсифицировать маршруты экспорта энергоносителей. В ходе визита Дмитрия Медведева в Ашхабад Россия и Туркменистан договорились о возобновлении поставок туркменского природного газа в период с 1 по 10 января 2010 года в объеме до 30 миллиардов кубометров ежегодно.

Международное информационное агентство «Фергана» Туркмения увеличит поставки природного газа в Китай на 20 миллиардов кубометров в год 2011-03-02 11:13 ИА Фергана.Ру Туркменистан увеличит объем поставок природного газа в Китай на 20 миллиардов кубометров в год, сообщает ЭнергоНьюс со ссылкой на Туркменское телевидение. Этот вопрос обсуждался в Пекине 28 февраля на переговорах между председателем КНР Ху Цзиньтао и туркменской делегацией во главе с вице-премьером правительства Баймурадом Ходжамухаммедовым, курирующим туркменский ТЭК. Соглашение об увеличении поставок будет подписано во второй половине 2011 года - в ходе визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Китай. С какого времени Туркмения начнет поставлять в КНР дополнительные объемы природного газа, не уточняется. Как «Фергана» сообщала ранее, 14 декабря 2009 года был запущен газопровод Туркменистан–Узбекистан-Казахстан-Китай. С той поры КНР получила более 6 миллиардов кубометров туркменского природного газа. Согласно договоренностям, с выходом газопровода на проектную мощность объем ежегодных поставок природного газа из Туркмении в Китай должен возрасти до 40 миллиардов кубометров в 2012 году. Напомним, что в 2003 году Ашхабад подписал с Москвой соглашение о том, что до 2028 года главным импортером туркменского газа будет Россия. «Газпром» закупал ежегодно 50 миллиардов кубометров газа из Туркменистана. Однако в 2009 году такие объемы перестали быть выгодны российской стороне: основной потребитель туркменского газа Украина сократила объем потребления на 40 процентов - на 22 миллиарда кубометров, также сократили потребление многие европейские страны. В апреле 2009 года из-за аварии на туркменском участке газопровода «Средняя Азия — Центр-4» (САЦ-4) поставки газа были прерваны. МИД Туркмении заявлял, что авария вызвана сокращением отбора газа из газопровода российской компанией «Газпром экспорт». Поставки в Россиию прекратились, Туркменистан сообщил о планах диверсифицировать маршруты экспорта энергоносителей. В ходе визита Дмитрия Медведева в Ашхабад Россия и Туркменистан договорились о возобновлении поставок туркменского природного газа в период с 1 по 10 января 2010 года в объеме до 30 миллиардов кубометров ежегодно.

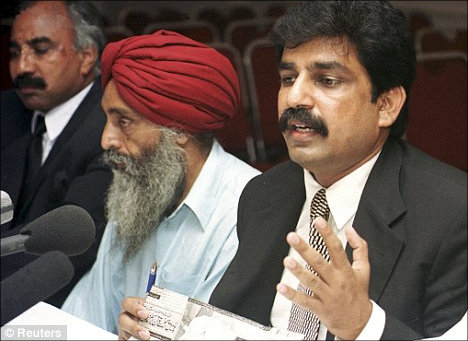

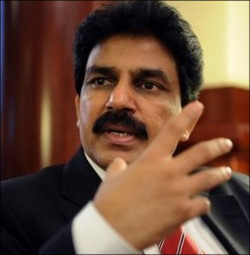

Международное информационное агентство «Фергана» Пакистан: Убит единственный христианин в правительстве - министр по делам нацменьшинств 2011-03-02 11:49 ИА Фергана.Ру  Шахбаз Бхатти (Shahbaz Bhatti). Фото © PakistanTimes В министра попало несколько пуль, он скончался по пути в больницу. Местная полиция задержала нескольких человек по подозрению в причастности к убийству. Шахбаз Бхатти был единственный христианином в пакистанском правительстве, он добивался от парламента отмены закона о богохульстве, который предусматривает смертную казнь за осквернение имени пророка Мухаммеда. По официальным данным, с 1986 года по закону о богохульстве за «осквернение Корана» были осуждены по меньшей мере 964 человека. По информации Invictory.org, в адрес министра-католика неоднократно поступали угрозы от радикалов после того, как он потребовал справедливости для жертв погрома христиан в Гойре: 1 августа 2009 года толпа из трех тысяч разъяренных исламистов разгромила, ссылаясь на закон о богохульстве, христианскую общину Гойры. Они сожгли заживо 7 человек, в том числе двоих детей и трех женщин, ранили 19 и подожгли сотню домов.

Министр Бхатти заявлял, что угрозы его не пугают, он будет твердо стоять на своих позициях и готов бороться «до последней капли крови». Напомним, что в начале января за аналогичную позицию был убит губернатор крупнейшей по населению провинции Пакистана - штата Пенджаб Салман Тасир. Убийцей губернатора был его телохранитель, которого, по его словам, возмутило то, что Тасир открыто выступал против закона о богохульстве. Международное информационное агентство «Фергана» Пакистан: Убит единственный христианин в правительстве - министр по делам нацменьшинств 2011-03-02 11:49 ИА Фергана.Ру  Шахбаз Бхатти (Shahbaz Bhatti). Фото © PakistanTimes В министра попало несколько пуль, он скончался по пути в больницу. Местная полиция задержала нескольких человек по подозрению в причастности к убийству. Шахбаз Бхатти был единственным христианином в пакистанском правительстве, он добивался от парламента отмены закона о богохульстве, который предусматривает смертную казнь за осквернение имени пророка Мухаммеда. По официальным данным, с 1986 года по закону о богохульстве за «осквернение Корана» были осуждены по меньшей мере 964 человека. По информации Invictory.org, в адрес министра-католика неоднократно поступали угрозы от радикалов после того, как он потребовал справедливости для жертв погрома христиан в Гойре: 1 августа 2009 года толпа из трех тысяч разъяренных исламистов разгромила, ссылаясь на закон о богохульстве, христианскую общину Гойры. Они сожгли заживо 7 человек, в том числе двоих детей и трех женщин, ранили 19 и подожгли сотню домов.

Министр Бхатти заявлял, что угрозы его не пугают, он будет твердо стоять на своих позициях и готов бороться «до последней капли крови». Напомним, что в начале января за аналогичную позицию был убит губернатор крупнейшей по населению провинции Пакистана - штата Пенджаб Салман Тасир. Убийцей губернатора был его телохранитель, которого, по его словам, возмутило то, что Тасир открыто выступал против закона о богохульстве. Международное информационное агентство «Фергана» Правозащитники Кыргызстана: Уровень межнационального конфликта не снизился, а приобрел другие формы 2011-03-02 12:29 ИА Фергана.Ру Кыргызстан распадается на части из-за близорукой и антинародной позиции властей. Ранее политики делили страну по национальному, религиозному, этническому, региональному признакам, а теперь стали делиться по родам и племенам. Об этом 2 марта на пресс-конференции в информагентстве 24.kg заявила глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова. По ее мнению, после июньских событий уровень межнационального конфликта в стране не снизился, а приобрел другие формы. Представителей нацменьшинств незаконно увольняют и выдавливают под предлогом незнания госязыка, «при этом уволенные даже не пытаются обжаловать решение, что говорит о высоком уровне страха», - рассказала Джакупова. Ее поддержала глава Лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова, заявив, что «в Кыргызстане под прикрытием борьбы с организованной преступностью идет давление на представителей национальных меньшинств». Правоохранительные органы под предлогом проведения мероприятий по выявлению оргпреступности вымогают и отнимают частную собственность у представителей нацменьшинств, сообщила Н.Турдубекова. «Со стороны властей идут призывы бороться с оргпреступностью, но на низовом уровне никто не проверяет, с кем действительно ведется борьба», - добавила правозащитница. По ее словам, «представители нацменьшинств обеспокоены тем, что новые главы айыл окмоту (сельских управ) выдавливают профессиональных сотрудников из местных органов самоуправления только потому, что те нетитульной нации. Используются разные предлоги. А на их место приводят своих родственников или знакомых». Если в короткие сроки не принять меры по предотвращению дискриминации представителей нацменьшинств, физического выдавливания их из страны, то страна может потерять интеллектуальный потенциал, считает Турдубекова. По ее данным, «большинство людей нетитульной нации уже выехали из страны». 28 февраля президент Киргизии Роза Отунбаева подписала распоряжение, «согласно которому в целях выработки направлений этнического развития образована рабочая группа для разработки проекта концепции этнического развития и консолидации общества». В свою очередь, Чолпон Джакупова выразила недоумение этим решением. «Зачем это делается? В Кыргызстане существует Уголовный кодекс, надо просто привлекать к ответственности разжигателей и пресекать такие действия. Госпрограмм и национальных стратегий миллионы, но все они бездействуют. Все это - попытка за формальной декларацией скрыть проблему и получать деньги от доноров», - считает глава правовой клиники «Адилет». 2 марта лидеры гражданского сообщества Кыргызстана направили Розе Отунбаевой, премьер-министру Алмазбеку Атамбаеву и спикеру парламента Ахматбеку Келдибекову открытое обращение, в котором просят власти «обратить внимание на необходимость предотвратить любые действия, которые могут угрожать миру и стабильности Кыргызстана». «Последствия июньских событий отразились на состоянии межэтнических отношений по всей стране. В настоящее время происходит вытеснение профессиональных кадров по этническому признаку, правоохранительные органы не реагируют должным образом на обращения о защите нарушенных прав граждан, происходит захват чужой собственности, не обеспечивается безопасность, в публичном пространстве и в СМИ распространяются проявления нетерпимости и пропаганда исключительности по религиозному, региональному и этническому признакам. При этом такие действия оправдываются ложной заботой о сохранении самобытности, наследия и духовной безопасности кыргызского народа», - заявляют правозащитники. По их мнению, «эти вопросы, безусловно, требуют внимания, но должны решаться другими, не дискриминационными, методами». «В этих условиях государственная власть демонстрирует отсутствие политической воли и четкой позиции по пресечению данных явлений. Оценки, данные в докладе комиссии омбудсмена и Национальной комиссии по расследованию причин июньских событий в Кыргызстане, не послужили инструментом консолидации общества. Заслушивание отчетов депутатами парламента проходило в атмосфере нетерпимости и дискриминации. Отсутствие публичной оценки со стороны высших должностных лиц государства на проявления дискриминации, ненадлежащее реагирование на эти факты правоохранительных органов расцениваются на местах как поощрение подобных действий и усугубляют ситуацию», - отмечают лидеры гражданского сообщества. Правозащитники призывают всех представителей власти «осознать личную ответственность за свои высказывания в публичной сфере, обеспечить сохранение профессиональных кадров и эффективное разбирательство по каждому случаю обращения граждан по фактам захвата собственности, проявлений дискриминации, пресекать проявление ненависти, насилия и вражды в обществе по любым признакам, а также обеспечить возможность самостоятельной деятельности Ассамблеи народа Кыргызстана без вмешательства должностных лиц государства в работу органов управления».

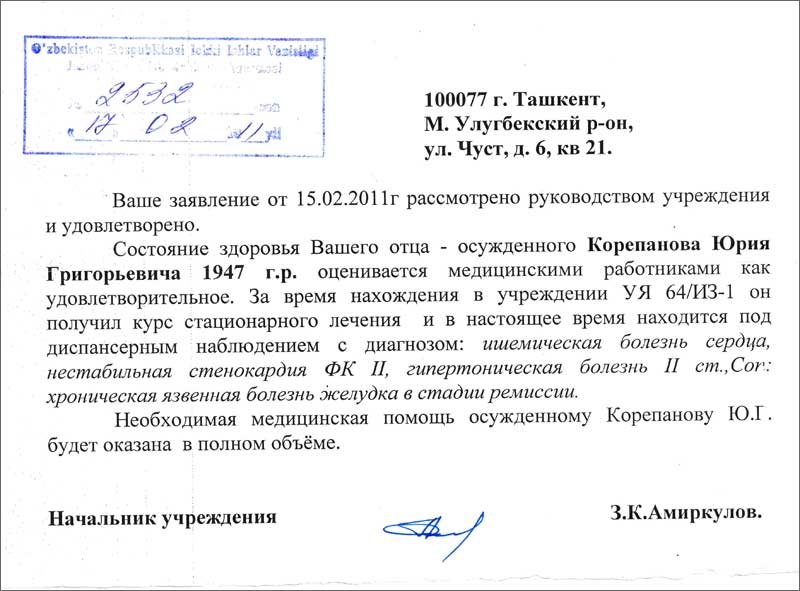

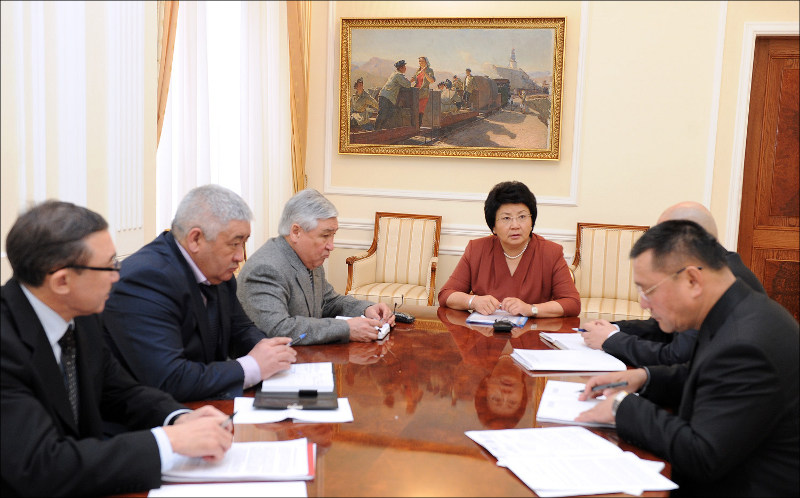

Депутатам парламента гражданские активисты предлагают провести парламентские слушания о мерах по достижению межэтнического согласия в стране с привлечением широкого круга общественности. Международное информационное агентство «Фергана» Евросоюз выделяет Кыргызстану грант в 51 миллион евро и обещает еще 30 млн. 2011-03-02 15:09 ИА Фергана.Ру 2 марта председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в ходе встречи с президентом Кыргызстана Розой Отунбаевой подтвердил обязательства по выделению этой стране безвозмездной грантовой помощи в размере 51 млн. евро до 2013 года, сообщает пресс-служба киргизского президента. Баррозу отметил, что Европейский союз поддерживает Кыргызстан на пути к парламентской демократии и намерен и в дальнейшем оказывать любую поддержку, направленную на развитие страны. «Евросоюз заинтересован в стабильности в Кыргызстане и потому тщательно следит за развитием ситуации», - сказал он. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием ситуации в Кыргызстане, в частности, состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления межэтнического согласия, обеспечения безопасности и соблюдения прав человека, судебных процессов по июньским событиям и другим. Роза Отунбаева сообщила, что в скором времени ожидается обнародование доклада Международной независимой комиссии по расследованию причин июньских событий. «Мы надеемся, что итоги работы данной комиссии будут способствовать укреплению межэтнического мира и согласия в стране. Кыргызстан готов рассмотреть ее рекомендации», - заверила Р.Отунбаева. Она рассказала Баррозу о принимаемых мерах по обеспечению прозрачности в экономической сфере, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. «Для решения проблем краткосрочной и долгосрочной стабильности необходимо снимать напряжение через решение срочных социально-экономических проблем населения», - отметила Отунбаева. В ходе встречи стороны также обсудили заявку Кыргызстана на получение гранта в размере 30 млн. евро для поддержки бюджета. Ожидается, что данный вопрос будет решен положительно в ближайшее время. Решение об оказании Кыргызстану этой финансовой поддержки было принято в порядке исключения, подчеркивает пресс-служба президента республики. Роза Отунбаева прибыла в Брюссель 28 февраля для того, чтобы встретиться с высшим руководством Бельгии, Европарламента, Еврокомиссии, НАТО и европейского отделения Международной кризисной группы. Международное информационное агентство «Фергана» В Москве пройдет выставка-ярмарка «Восточный Базар» 2011-03-02 15:51 Фергана С 8 по 10 апреля 2011 года в Москве пройдет выставка-ярмарка «Восточный Базар». Базар расположится на территории дизайн-завода Flacon, общая выставочная площадь проекта - 1500 кв.метров. Основная идея «Восточного Базара» - «собрать под одной крышей всё, что в понимании современного жителя мегаполиса связано с пёстрой, разнообразной, манящей и загадочной атмосферой Востока». Восток организаторы выставки понимают довольно широко: на «Восточном Базаре» будут представители Азербайджана, Бирмы, Бурятии, Вьетнама, Дагестана, Египта, Индии, Индонезии, Иордании, Непала, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, Китая, Кореи, Крыма, Кувейта, Лаоса, Ливана, Ливии, Малайзии, Монголии, Марокко, ОАЭ, Палестины, Таджикистана, Таиланда, Татарстана, Тибета, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки и Японии. Это будет настоящий «восточный базар», многоликий, многоголосый, пестрый, яркий, с дурманящими ароматами плова, с восточными танцами, предлагающий совершенно разные товары и услуги, - но при этом доброжелательный, гостеприимный и, будем надеяться, не слишком дорогой. Пространство ярмарки будет разделено на зоны. В ART-ZONE расположатся галереи и художественные салоны, которые на московском рынке представляют искусство Востока: живопись, графику, скульптуру, ювелирные украшения и антиквариат. DESIGN-ZONE займут дизайнеры ориенталистского направления, там будет одежда, аксессуары из ткани, кожи и металла, обувь. Тут же будет икебана, бонсай и прочее. В KRAFT-ZONE будут представлены ремесла народов Востока: керамика, ковка, резьба и роспись по дереву, мебель, предметы интерьера. В CARPET-ZONE – ковры, в SILK-ZONE – ткани и вышивка. Куратор выставки Лола Сайфи, совладелица галереи «Человеческая одежда», пообещала, что в этой зоне поставят ткацкий станок, и можно будет посмотреть, как ткут из шелка. Еще будут CULT-ZONE (книги и альбомы по искусству Востока, музыкальные инструменты), BEAUTY-ZONE (парфюмерия и косметика, боди-арт, благовония), TRAVEL-ZONE – сюда придут туроператоры, которые предлагают путешествия на Восток: в Ливан, Сирию, Иорданию, Тайланд, Узбекистан, Кыргызстан… Будет и SHARA-BARA-ZONE, где можно будет купить игрушки, разные штучки и «непонятно-для-чего-сделанные-но-забавные» мелочи. Лора Сайфи придумала и CREATIVE-ZONE, где будет чем заняться посетителям ярмарки. Медитация, мастер-классы по восточным танцам, разные экзотические практики - одно будет сменять другое, скучно не будет. Например, посмотрим на Чакрофон, звучание которого, как утверждают его изобретатели, оказывает целительное воздействие на организм и психику человека. В CREATIVE-ZONE будет показано и световое шоу «Звезды над Самаркандом», придуманное Степаном Николишиным - выходцем из Ташкента, живущем в Волгограде. «Восточный Базар» раскинется и на улице - там будет FOOD-ZONE, примерно 350 квадратных метров. Там, в шатрах, будет и плов, и чай, и сухофрукты, и восточные сладости и пряности. Организаторы даже пообещали приготовить сумаляк и угостить всех главным праздничным блюдом Навруза. Видимо, там же, в FOOD-ZONE, будут продаваться и казаны-мангалы-тандыры. На ярмарку приглашены рестораны с восточной кухней. Условия участия в выставке-ярмарке «Восточный Базар» можно посмотреть здесь. Партнерами проекта являются Музей Искусств народов Востока, Институт Востоковедения, Московский Дом Национальностей, Музей декоративно-прикладного искусства и Благотворительный фонд «Линия жизни». Часть денег, которые посетители отдадут за ароматный чай с восточными сладостями, будет отдана на технологичные операции детям из восточных регионов России. Как сказала «Фергане» Лола Сайфи, ярмарку «Восточный Базар» предполагается проводить в Москве два раза в год. Среди участников «Восточного Базара»-2011 - дизайнеры Елена Мильбергер, Татьяна Воротникова, Базар.Фергана.Ру и другие. Международное информационное агентство «Фергана» В Москве пройдет выставка-ярмарка «Восточный Базар» 2011-03-02 15:51 Фергана С 8 по 10 апреля 2011 года в Москве пройдет выставка-ярмарка «Восточный Базар». Базар расположится на территории дизайн-завода "Флакон", общая выставочная площадь проекта - 1500 кв.метров. Основная идея «Восточного Базара» - «собрать под одной крышей всё, что в понимании современного жителя мегаполиса связано с пёстрой, разнообразной, манящей и загадочной атмосферой Востока». Восток организаторы выставки понимают довольно широко: на «Восточном Базаре» будут представители Азербайджана, Бирмы, Бурятии, Вьетнама, Дагестана, Египта, Индии, Индонезии, Иордании, Непала, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, Китая, Кореи, Крыма, Кувейта, Лаоса, Ливана, Ливии, Малайзии, Монголии, Марокко, ОАЭ, Палестины, Таджикистана, Таиланда, Татарстана, Тибета, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки и Японии. Это будет настоящий «восточный базар», многоликий, многоголосый, пестрый, яркий, с дурманящими ароматами плова, с восточными танцами, предлагающий совершенно разные товары и услуги, - но при этом доброжелательный, гостеприимный и, будем надеяться, не слишком дорогой. «За каждым, кто приезжает в Москву с Востока, будь то Узбекистан, Пакистан и Китай, стоит древняя культура, не нужно смотреть на этих людей свысока и видеть в них только гастарбайтеров, способных лишь дворы мести, - говорит куратор выставки Лола Сайфи, совладелица галереи «Человеческая одежда». - На «Восточный Базар» приедут мастера, работы которых еще не видели в Москве, это дизайнеры, художники с тонким художественным чутьем и удивительными руками. Приходите, вы не пожалеете». Пространство ярмарки будет разделено на зоны. В ART-ZONE расположатся галереи и художественные салоны, которые на московском рынке представляют искусство Востока: живопись, графику, скульптуру, ювелирные украшения и антиквариат. DESIGN-ZONE займут дизайнеры ориенталистского направления, там будет одежда, аксессуары из ткани, кожи и металла, обувь. Тут же будет икебана, бонсай, предметы интерьера и еще много-много интересного. В KRAFT-ZONE будут представлены ремесла народов Востока: керамика, ковка, резьба и роспись по дереву, мебель, предметы интерьера. В CARPET-ZONE – ковры, в SILK-ZONE – ткани и вышивка. Лола Сайфи рассказала, что в этой зоне поставят ткацкий станок, и можно будет посмотреть, как ткут из шелка. Еще будут CULT-ZONE (книги и альбомы по искусству Востока, музыкальные инструменты), BEAUTY-ZONE (парфюмерия и косметика, боди-арт, благовония), TRAVEL-ZONE – сюда придут туроператоры, которые предлагают путешествия на Восток: в Ливан, Сирию, Иорданию, Тайланд, Узбекистан, Кыргызстан… Будет и SHARA-BARA-ZONE, где можно будет купить игрушки, разные штучки и «непонятно-для-чего-сделанные-но-забавные» мелочи. Организаторы придумали и CREATIVE-ZONE, где будет чем заняться посетителям ярмарки. Медитация, мастер-классы по восточным танцам, разные экзотические практики - одно будет сменять другое, скучно не будет. Например, посмотрим на Чакрофон, звучание которого, как утверждают его изобретатели, оказывает целительное воздействие на организм и психику человека. В CREATIVE-ZONE будет показано и световое шоу «Звезды над Самаркандом», придуманное Степаном Николишиным - выходцем из Ташкента, живущем в Волгограде. «Восточный Базар» раскинется и на улице - там будет FOOD-ZONE, примерно 350 квадратных метров. Там, в шатрах, будет и плов, и чай, и сухофрукты, и восточные сладости и пряности. Организаторы даже пообещали приготовить сумаляк и угостить всех главным праздничным блюдом Навруза. Там же, в FOOD-ZONE, будут продаваться и казаны-мангалы-тандыры. На ярмарку приглашены рестораны с восточной кухней. Условия участия в выставке-ярмарке «Восточный Базар» можно посмотреть здесь. Партнерами проекта являются Музей Искусств народов Востока, Институт Востоковедения, Московский Дом Национальностей, Музей декоративно-прикладного искусства и Благотворительный фонд «Линия жизни». Деньги за каждую вторую чашку ароматного чая и сумаляка будут отданы на высокотехнологичные операции детям из восточных регионов России. Как сказала «Фергане» Лола Сайфи, ярмарку «Восточный Базар» предполагается проводить в Москве два раза в год. Среди участников «Восточного Базара»-2011 - дизайнеры Елена Мильбергер, Татьяна Воротникова, Базар.Фергана.Ру, Национальная галерея одежды «Fatima», картины Медата Кагарова, галерея «Шелковый путь», театр моды «Овация», Дом Света, Чаша Изобилия, Easterra, Расул Мирзаахмедов, Нурали Акбаров, Human Made, Любовь Султанова, Е-маззай, школа танцев Фейруз, галерея Khelo и другие. Международное информационное агентство «Фергана» В Москве пройдет выставка-ярмарка «Восточный Базар» 2011-03-02 15:51 Фергана Перейти на сайт выставки OrientExpo.Ru С 8 по 10 апреля 2011 года в Москве пройдет выставка-ярмарка «Восточный Базар». Базар расположится на территории дизайн-завода "Флакон", общая выставочная площадь проекта - 1500 кв.метров. Основная идея «Восточного Базара» - «собрать под одной крышей всё, что в понимании современного жителя мегаполиса связано с пёстрой, разнообразной, манящей и загадочной атмосферой Востока». Восток организаторы выставки понимают довольно широко: на «Восточном Базаре» будут представители Азербайджана, Бирмы, Бурятии, Вьетнама, Дагестана, Египта, Индии, Индонезии, Иордании, Непала, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, Китая, Кореи, Крыма, Кувейта, Лаоса, Ливана, Ливии, Малайзии, Монголии, Марокко, ОАЭ, Палестины, Таджикистана, Таиланда, Татарстана, Тибета, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки и Японии. Это будет настоящий «восточный базар», многоликий, многоголосый, пестрый, яркий, с дурманящими ароматами плова, с восточными танцами, предлагающий совершенно разные товары и услуги, - но при этом доброжелательный, гостеприимный и, будем надеяться, не слишком дорогой. «За каждым, кто приезжает в Москву с Востока, будь то Узбекистан, Пакистан и Китай, стоит древняя культура, не нужно смотреть на этих людей свысока и видеть в них только гастарбайтеров, способных лишь дворы мести, - говорит куратор выставки Лола Сайфи, совладелица галереи «Человеческая одежда». - На «Восточный Базар» приедут мастера, работы которых еще не видели в Москве, это дизайнеры, художники с тонким художественным чутьем и удивительными руками. Приходите, вы не пожалеете». Пространство ярмарки будет разделено на зоны. В ART-ZONE расположатся галереи и художественные салоны, которые на московском рынке представляют искусство Востока: живопись, графику, скульптуру, ювелирные украшения и антиквариат. DESIGN-ZONE займут дизайнеры ориенталистского направления, там будет одежда, аксессуары из ткани, кожи и металла, обувь. Тут же будет икебана, бонсай, предметы интерьера и еще много-много интересного. В KRAFT-ZONE будут представлены ремесла народов Востока: керамика, ковка, резьба и роспись по дереву, мебель, предметы интерьера. В CARPET-ZONE – ковры, в SILK-ZONE – ткани и вышивка. Лола Сайфи рассказала, что в этой зоне поставят ткацкий станок, и можно будет посмотреть, как ткут из шелка. Еще будут CULT-ZONE (книги и альбомы по искусству Востока, музыкальные инструменты), BEAUTY-ZONE (парфюмерия и косметика, боди-арт, благовония), TRAVEL-ZONE – сюда придут туроператоры, которые предлагают путешествия на Восток: в Ливан, Сирию, Иорданию, Тайланд, Узбекистан, Кыргызстан… Будет и SHARA-BARA-ZONE, где можно будет купить игрушки, разные штучки и «непонятно-для-чего-сделанные-но-забавные» мелочи. Организаторы придумали и CREATIVE-ZONE, где будет чем заняться посетителям ярмарки. Медитация, мастер-классы по восточным танцам, разные экзотические практики - одно будет сменять другое, скучно не будет. Например, посмотрим на Чакрофон, звучание которого, как утверждают его изобретатели, оказывает целительное воздействие на организм и психику человека. В CREATIVE-ZONE будет показано и световое шоу «Звезды над Самаркандом», придуманное Степаном Николишиным - выходцем из Ташкента, живущем в Волгограде. «Восточный Базар» раскинется и на улице - там будет FOOD-ZONE, примерно 350 квадратных метров. Там, в шатрах, будет и плов, и чай, и сухофрукты, и восточные сладости и пряности. Организаторы даже пообещали приготовить сумаляк и угостить всех главным праздничным блюдом Навруза. Там же, в FOOD-ZONE, будут продаваться и казаны-мангалы-тандыры. На ярмарку приглашены рестораны с восточной кухней. Условия участия в выставке-ярмарке «Восточный Базар» можно посмотреть здесь. Партнерами проекта являются Музей Искусств народов Востока, Институт Востоковедения, Московский Дом Национальностей, Музей декоративно-прикладного искусства и Благотворительный фонд «Линия жизни». Деньги за каждую вторую чашку ароматного чая и сумаляка будут отданы на высокотехнологичные операции детям из восточных регионов России. Как сказала «Фергане» Лола Сайфи, ярмарку «Восточный Базар» предполагается проводить в Москве два раза в год. Среди участников «Восточного Базара»-2011 - дизайнеры Елена Мильбергер, Татьяна Воротникова, Базар.Фергана.Ру, Национальная галерея одежды «Fatima», картины Медата Кагарова, галерея «Шелковый путь», театр моды «Овация», Дом Света, Чаша Изобилия, Easterra, Расул Мирзаахмедов, Нурали Акбаров, Human Made, Любовь Султанова, Е-маззай, школа танцев Фейруз, галерея Khelo и другие. Перейти на сайт выставки OrientExpo.Ru Международное информационное агентство «Фергана» В Москве пройдет выставка-ярмарка «Восточный Базар» 2011-03-02 15:51 Фергана Перейти на сайт выставки OrientExpo.Ru С 8 по 10 апреля 2011 года в Москве пройдет выставка-ярмарка «Восточный Базар». Базар расположится на территории дизайн-завода "Флакон", общая выставочная площадь проекта - 1500 кв.метров. Основная идея «Восточного Базара» - «собрать под одной крышей всё, что в понимании современного жителя мегаполиса связано с пёстрой, разнообразной, манящей и загадочной атмосферой Востока». Восток организаторы выставки понимают довольно широко: на «Восточном Базаре» будут представители Азербайджана, Бирмы, Бурятии, Вьетнама, Дагестана, Египта, Индии, Индонезии, Иордании, Непала, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, Китая, Кореи, Крыма, Кувейта, Лаоса, Ливана, Ливии, Малайзии, Монголии, Марокко, ОАЭ, Палестины, Таджикистана, Таиланда, Татарстана, Тибета, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки и Японии. Это будет настоящий «восточный базар», многоликий, многоголосый, пестрый, яркий, с дурманящими ароматами плова, с восточными танцами, предлагающий совершенно разные товары и услуги, - но при этом доброжелательный, гостеприимный и, будем надеяться, не слишком дорогой. «За каждым, кто приезжает в Москву с Востока, будь то Узбекистан, Пакистан и Китай, стоит древняя культура, не нужно смотреть на этих людей свысока и видеть в них только гастарбайтеров, способных лишь дворы мести, - говорит куратор выставки Лола Сайфи, совладелица галереи «Человеческая одежда». - На «Восточный Базар» приедут мастера, работы которых еще не видели в Москве, это дизайнеры, художники с тонким художественным чутьем и удивительными руками. Приходите, вы не пожалеете». Пространство ярмарки будет разделено на зоны. В ART-ZONE расположатся галереи и художественные салоны, которые на московском рынке представляют искусство Востока: живопись, графику, скульптуру, ювелирные украшения и антиквариат. DESIGN-ZONE займут дизайнеры ориенталистского направления, там будет одежда, аксессуары из ткани, кожи и металла, обувь. Тут же будет икебана, бонсай, предметы интерьера и еще много-много интересного. В KRAFT-ZONE будут представлены ремесла народов Востока: керамика, ковка, резьба и роспись по дереву, мебель, предметы интерьера. В CARPET-ZONE – ковры, в SILK-ZONE – ткани и вышивка. Лола Сайфи рассказала, что в этой зоне поставят ткацкий станок, и можно будет посмотреть, как ткут из шелка. Еще будут CULT-ZONE (книги и альбомы по искусству Востока, музыкальные инструменты), BEAUTY-ZONE (парфюмерия и косметика, боди-арт, благовония), TRAVEL-ZONE – сюда придут туроператоры, которые предлагают путешествия на Восток: в Ливан, Сирию, Иорданию, Тайланд, Узбекистан, Кыргызстан… Будет и SHARA-BARA-ZONE, где можно будет купить игрушки, разные штучки и «непонятно-для-чего-сделанные-но-забавные» мелочи. Организаторы придумали и CREATIVE-ZONE, где будет чем заняться посетителям ярмарки. Медитация, мастер-классы по восточным танцам, разные экзотические практики - одно будет сменять другое, скучно не будет. Например, посмотрим на Чакрофон, звучание которого, как утверждают его изобретатели, оказывает целительное воздействие на организм и психику человека. В CREATIVE-ZONE будет показано и световое шоу «Звезды над Самаркандом», придуманное Степаном Николишиным - выходцем из Ташкента, живущем в Волгограде. «Восточный Базар» раскинется и на улице - там будет FOOD-ZONE, примерно 350 квадратных метров. Там, в шатрах, будет и плов, и чай, и сухофрукты, и восточные сладости и пряности. Организаторы даже пообещали приготовить сумаляк и угостить всех главным праздничным блюдом Навруза. Там же, в FOOD-ZONE, будут продаваться и казаны-мангалы-тандыры. На ярмарку приглашены рестораны с восточной кухней. Условия участия в выставке-ярмарке «Восточный Базар» можно посмотреть здесь. Партнерами проекта являются Музей Искусств народов Востока, Институт Востоковедения, Московский Дом Национальностей, Музей декоративно-прикладного искусства и Благотворительный фонд «Линия жизни». Деньги за каждую вторую чашку ароматного чая и сумаляка будут отданы на высокотехнологичные операции детям из восточных регионов России. Как сказала «Фергане» Лола Сайфи, ярмарку «Восточный Базар» предполагается проводить в Москве два раза в год. Среди участников «Восточного Базара»-2011 - дизайнеры Елена Мильбергер, Татьяна Воротникова, Базар.Фергана.Ру, Национальная галерея одежды «Fatima», картины Медата Кагарова, галерея «Шелковый путь», театр моды «Овация», Дом Света, Чаша Изобилия, Easterra, Расул Мирзаахмедов, Нурали Акбаров, Human Made, Любовь Султанова, Е-маззай, школа танцев Фейруз, галерея Khelo и другие. Перейти на сайт выставки OrientExpo.Ru Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Осужденный Юрий Корепанов перенес инфаркт и переведен в другую тюрьму 2011-03-02 18:51 ИА Фергана.Ру  Юрий Корепанов По его словам, когда живущий в Ташкенте его брат в очередной раз приехал в СИЗО Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, чтобы передать отцу посылку из дома, оказалось, что Юрия Корепанова в списках содержавшихся в изоляторе людей нет. Родственникам сообщили, что еще в начале декабря у отставного полковника резко понизилось артериальное давление, в связи с чем его перевели в медсанчасть Ташкентской тюрьмы. «Но у отца последние 10 лет было только высокое давление, - заявил «Фергане» Дмитрий Корепанов, - просто спецслужба хотела перестраховаться на случай летального исхода». На официальный запрос родственников в Таштюрьму был получен ответ, в котором перечислялись заболевания, указанные в заключении военно-врачебной комиссии (ВВК), по которому отец увольнялся из вооруженных сил Узбекистана. Этот документ сын Корепанова отправлял в СНБ перед подачей апелляционной жалобы 3 февраля.

О том, что Юрий Корепанов перенес в СИЗО инфаркт, он сообщил своему сыну на очередном свидании. «Мы ждали, что в официальной справке будет подтвержден диагноз «инфаркт», но они просто переписали заключение ВВК восьмилетней давности и все», - сетует Дмитрий Корепанов. 25 февраля адвокат прибыл в Таштюрьму на встречу с Юрием Корепановым, но его подзащитного там не оказалось. От неофициальных источников адвокат выяснил, что Корепанова перевели в город Карши в УЯ 64/49 (колония общего режима), что в 500 километрах от Ташкента. Но до сих пор официального подтверждения этой информации родтсвенники не получили, им даже не сообщили точную дату перевода, сказав, что это произошло с 16 по 20 февраля. Родственникам пока ничего не известно о нынешнем состоянии и условиях содержания Юрия Корепанова, у них нет возможности навестить его и передать необходимые лекарства. Как сообщает Ассоциация «Права человека в Центральной Азии», для лиц, страдающих тяжкими заболеваниями, узбекское законодательство предусматривает освобождение от исполнения наказания, независимо от срока лишения свободы (статья 75 (освобождение от наказания по болезни) Уголовного кодекса Узбекистана и статья 165 Уголовно-исполнительного кодекса (порядок представления к освобождению от наказания по болезни). Но эта законная мера используется крайне редко. Между тем, согласно пункту 1 статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических правах, все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение. Пункт 2 статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными гласит: «Больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, следует переводить в особые заведения или же в гражданские больницы. Тюремные больницы должны располагать оборудованием, установками и лекарствами, необходимыми для должного медицинского ухода за больными и для их лечения, а также достаточно квалифицированным персоналом». Статья 44 Правил предусматривает, что: 1) в случае смерти, серьезного заболевания или же серьезного ранения заключенного, или же в случае его перевода в заведение для психически больных директор немедленно уведомляет об этом его супруга или супругу, если таковые имеются, его ближайшего родственника и во всяком случае лицо, указанное ранее самим заключенным. <...> 3) Каждый заключенный должен иметь право немедленно информировать членов своей семьи о своем заключении или переводе в другое заведение». Напомним, 11 января 2011 года полковник в отставке Юрий Корепанов был приговорен судом военного трибунала к 16 годам лишения свободы за незаконное пересечение границы Узбекистана и за измену родине (Узбекистану). Ю.Корепанов долгое время служил в узбекском Министерстве обороны, перед отставкой занимал должность начальника военной кафедры Института ирригации и механизации сельского хозяйства Узбекистана. Выйдя в отставку, в 2003 году Корепанов уехал в Свердловскую область и поменял гражданство, получил паспорт гражданина России. Здесь он работал в «Водоканале» начальником службы контроля и подрабатывал сторожем военного комиссариата по Верх-Исетскому и Железнодорожному районам города. В Ташкенте остался младший сын Корепанова и другие родственники. Каждый год Ю.Корепанов ездил навещать сына в Узбекистан, но только в октябре 2010 года его задержали во время пересечения границы. Судьбой Ю.Корепанова обеспокоились в Москве, партия «Справедливая Россия» направила официальный запрос из Госдумы в МИД России, а лидер партии Сергей Миронов 31 января обсудил ситуацию с Зиядуллой Пулатходжаевым. Позже свою заинтересованность выказали партия Владимира Жириновского ЛДПР и прокремлевское движение «Наши», позже подключились Первый канал российского телевидения и известные блогеры. Однако, по словам родственников осужденного, на его судьбу этот общественный резонанс не повлиял. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Осужденный Юрий Корепанов перенес инфаркт, он переведен в другую тюрьму 2011-03-02 18:51 ИА Фергана.Ру  Юрий Корепанов По его словам, когда живущий в Ташкенте его брат в очередной раз приехал в СИЗО Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, чтобы передать отцу посылку из дома, оказалось, что Юрия Корепанова в списках содержавшихся в изоляторе людей нет. Родственникам сообщили, что еще в начале декабря у отставного полковника резко понизилось артериальное давление, в связи с чем его перевели в медсанчасть Ташкентской тюрьмы. «Но у отца последние 10 лет было только высокое давление, - заявил «Фергане» Дмитрий Корепанов, - просто спецслужба хотела перестраховаться на случай летального исхода». На официальный запрос родственников в Таштюрьму был получен ответ, в котором перечислялись заболевания, указанные в заключении военно-врачебной комиссии (ВВК), по которому отец увольнялся из вооруженных сил Узбекистана. Этот документ сын Корепанова отправлял в СНБ перед подачей апелляционной жалобы 3 февраля.