Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Пробуждение" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

| ← Август 2010 → | ||||||

|

1

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

|

|

9

|

10

|

11

|

12

|

13

|

14

|

15

|

|

16

|

17

|

18

|

19

|

20

|

21

|

22

|

|

23

|

24

|

25

|

26

|

27

|

28

|

29

|

|

30

|

31

|

|||||

Автор

Статистика

17.250 подписчиков

-1 за неделю

-1 за неделю

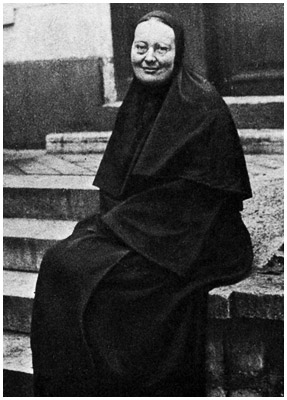

Елизавета Кузьмина-Караваева

|

| В избранное | ||

Она, монахиня, признавала, что жизнь большинства монастырей представляет собой лишь бледный суррогат жизни семейной. Это возмущало и почитателей созерцательного отшельничества, и ревнителей Opus Dei. Она отказалась от всякого уюта, будь то литургическое убаюкивание или тишина монастырского затвора, принимая до конца, до самой смерти суровую бедность, неиссякаемую изобретательность любви, чтобы навсегда занять свое место в «истощании», самоумалении Бога, ставшего человеком и в этом явившего миру все

безумие Своей любви.

Она, монахиня, признавала, что жизнь большинства монастырей представляет собой лишь бледный суррогат жизни семейной. Это возмущало и почитателей созерцательного отшельничества, и ревнителей Opus Dei. Она отказалась от всякого уюта, будь то литургическое убаюкивание или тишина монастырского затвора, принимая до конца, до самой смерти суровую бедность, неиссякаемую изобретательность любви, чтобы навсегда занять свое место в «истощании», самоумалении Бога, ставшего человеком и в этом явившего миру все

безумие Своей любви.