| ← Июль 2012 → | ||||||

|

8

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

10

|

||||||

|

16

|

||||||

|

30

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

И хочется, и колется. Кто в итоге инвестирует в гидроэнергетику Кыргызстана?

|

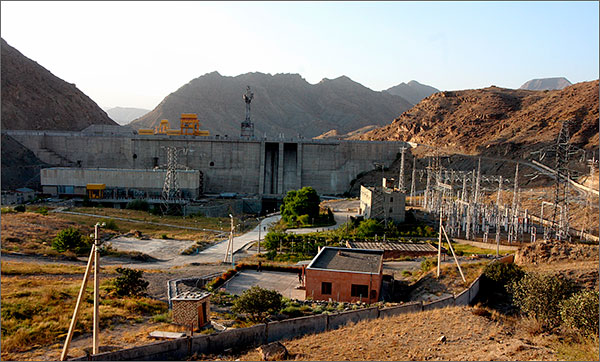

И хочется, и колется. Кто в итоге инвестирует в гидроэнергетику Кыргызстана? 2012-07-18 12:41 А.Шахназаров Токтогульская ГЭС на реке Нарын, фото Gidrospetsproekt.ru На днях президент России Владимир Путин на заседании комиссии по стратегии развития ТЭК потребовал от руководителей российских компаний отчитаться, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в вопросах электроэнергетики. К сожалению, отчитывались они в закрытой части заседания, а комментировать итоги отчета пресс-службы «РусГидро» и «Интер РАО ЕЭС» не торопятся. Россия давно присматривается к потенциалу киргизских рек, но все никак не может сделать решительный шаг. Между тем, ее место в обозримом будущем может быть занято другими. Экономика или геополитика? Киргизия – страна, не богатая полезными ископаемыми. Но у нее есть другое богатство – гидроресурсы. Ведь именно в горах Киргизии берет начало одна из двух великих рек, питающих всю Центральную Азию, – Сырдарья. Реализация проектов в области гидроэнергетики может дать серьезный импульс экономике небогатого государства. В 2009 году Россия и Кыргызстан подписали пакет соглашений, в число которых входил договор о строительстве гидроэлектростанции Камбар-Ата-1 на реке Нарын. В будущем совместном предприятии доли России и Кыргызстана делились поровну. Однако тогдашний президент Кыргызстана Курманбек Бакиев не выполнил ряд других важных договоренностей, в том числе касавшихся вывода из страны американской воздушной базы «Манас», и камбаратинский проект был заморожен. В апреле 2010 года Бакиев был свергнут и бежал из страны. Новые власти возобновили диалог с Россией, в том числе и по гидроэнергетике. В прошлом году премьер-министр Кыргызстана Алмазбек Атамбаев (впоследствии избранный президентом КР) провел в Москве переговоры, по итогам которых заявил, что «Интер РАО ЕЭС» готова участвовать в строительстве ГЭС Камбар-Ата-1 и достройке Камбар-Аты-2, а ОАО «РусГидро» будет строить Верхне-Нарынский каскад ГЭС. Однако в 2012 году переговоры застопорились. Российские компании не говорят ни да, ни решительного нет. По проникающим в печать отрывочным сведениям, их специалисты недовольны длительными сроками окупаемости средств и не уверены, существует ли платежеспособный спрос на киргизскую электроэнергию. Кроме того, они выдвигают претензии уже не на 50 процентов в СП, как это было зафиксировано в соглашении 2009 года, а на 75. Временный поверенный России в делах Кыргызстана Евгений Терехин заявил недавно в одном из интервью, что речь может идти о временной (до момента окупаемости инвестиций) передаче российской стороне дополнительного пакета в 25 процентов акций, а потом, после возврата вложений, его бы вернули Киргизии. Такое вот странное СРП. Нужно отметить, что в вопросе строительства новых киргизских ГЭС не все сводится только к экономике. Здесь есть и геополитический аспект. Тот, кто держит руку на водяном «кране», снабжающим влагой Узбекистан и Казахстан, очевидно, получает дополнительные рычаги воздействия на эти государства. Но российские компании, в которых сильно государственное влияние, пока не готовы думать о геополитике, их больше интересуют экономические показатели. Самое время разобраться, что же может представлять собой экономика будущих проектов. Не завышая цифры - Когда говорят о гидроэнергетических ресурсах Кыргызстана, то обычно называют две цифры: 50 миллиардов кубометров составляет ежегодный сток наших рек, но из них лишь 14 миллиардов мы используем для получения электроэнергии. Значит, производить ее мы потенциально можем в несколько раз больше. На самом деле, это не вполне корректный вывод, - полагает ведущий специалист лаборатории гидроэнергетики Института водных проблем и гидроэнергетики НАН Киргизии Владимир Липкин. – Очевидно, что на каждый ручеек турбину не поставишь. Часть этой воды расходуется на полив, часть остается в ледниках. Хотя, на самом деле, резервы для увеличения производства и экспорта существуют. Более того, в «пиковый» зимний сезон Кыргызстан сам остро нуждается в дополнительной электроэнергии. Дело в том, что построенные в советские годы в Киргизии ГЭС возводились с расчетом на то, что они будут снабжать электроэнергией не только эту союзную республику, но и, в момент пиковых нагрузок, Узбекистан и Казахстан (и не случайно их энергосистемы и энергосистема Киргизии были закольцованы), но зато соседи будут снабжать Киргизию другими видами топлива (в том числе дешевым газом и углем).

После распада СССР стоимость газа, мазута и угля резко возросла, поскольку соседи уже не желали продавать их дешево. Тогда большинство горожан в Киргизии (в деревнях по старинке топят углем, дровами и даже кизяком) стали переходить на обогрев квартир с помощью электричества. Так и получилось, что в холодные месяцы, когда объем воды в водохранилищах небольшой, а расход электроэнергии наибольший, кыргызстанским электростанциям приходится работать на пределе своей мощности. Что, в свою очередь, ведет к ускоренному износу оборудования и неизбежным авариям. По мнению Владимира Липкина, в ближайшие годы Кыргызстан для внутренних нужд должен увеличить производство электроэнергии на 1 миллиард кВт/ч в год. Но тарифы на электричество в Кыргызстане – самые низкие в СНГ (1,5 цента за кВт/ч для частных лиц, 3 цента для предприятий), причем попытка их резко повысить и стала одной из причин свержения Бакиева. Так что на внутреннее потребление в Кыргызстане инвестору рассчитывать не приходится. Остается экспорт. В последние годы энергодефицитным был юг Казахстана, но казахи сумели решить эту проблему, в том числе за счет новых ЛЭП на севере - в Экибастузе. Премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов увлечен проектом CASА-1000, предусматривающим строительство ЛЭП из Киргизии и Таджикистана далее в Афганистан и Пакистан. У многих специалистов этот проект не вызывает серьезного отношения. Даже если сбросить со счетов военную и политическую нестабильность в Афганистане (а у каждой опоры ЛЭП часового не поставишь), даже если исключить возможность воровства электроэнергии по дороге, то на самом этом пути, в силу его огромной протяженности, неизбежны технические потери – едва ли не до половины всей передаваемой энергии. Тем не менее, покупатель на кыргызстанскую электроэнергию есть. Ток для Поднебесной - Весной 2010 года я ездил по стране с большой китайской делегацией, состоявшей из чиновников и энергетиков. Мы, правда, обсуждали не Камбар-Ату, а иные проекты, включая строительство новой ТЭЦ на кыргызстанском угле, - рассказывает Владимир Липкин. – Потом из-за революции в апреле 2010 года наши переговоры прервались. Но свои потребности в электричестве наши партнеры обрисовывали. Коротко говоря, тот дополнительный объем, который мы готовы произвести, Китай будет заинтересован приобрести. Дефицит электроэнергии в быстро развивающемся Синьцзян-Уйгурском автономном районе достаточно серьезный. Вопрос в цене и объемах. В 2009 году декларировалось, что мощность Камбар-Аты-1 составит 1,9 тысячи киловатт в год. В печать просочились слухи о том, что «Интер РАО» теперь хочет снизить эту цифру. Владимир Липкин понимает логику компании. - 1,9 тысячи МВт – это так называемая установленная мощность, та мощность, которая возможна при работе с максимальной, пиковой нагрузкой. Но поддерживать ее в течение всего года физически невозможно и нецелесообразно, тем более что летом обычно электроэнергии требуется меньше. При строительстве ГЭС сегодня, считая округленно, на каждые дополнительные 1000 кВт нужно закупать на 1000 долларов электрооборудования. Если сделать установленную мощность Камбар-Аты-1, например, 0,9 тысяч МВт, можно миллиард сэкономить на электрооборудовании, и у него не будет сезонных простоев. Тут требуется серьезный расчет специалистов. Липкин сообщил, что ТЭО Камбар-Аты-1 он не видел (вероятно, его в детально проработанном виде и не существует). Но говоря очень округленно о себестоимости проекта, нетрудно предположить: не меньше, чем стоимость оборудования, составят затраты на гидросооружения, а также к этой сумме нужно приплюсовать хотя бы миллиард на новые сети, подстанции, прочую инфраструктуру, включая дороги и так далее. Иными словами, в целом свыше 5 миллиардов долларов, если рассчитывать на установленную мощность 1,9 тысячи мегаватт. Если мощность будет меньше, возможно обойтись тремя миллиардами долларов. Что же касается проекта Верхне-Нарынского каскада ГЭС, которым заинтересовались в «РусГидро», то здесь речь идет о большом количестве малых электростанций – от 16 до 20 в разных вариантах. Возникает вопрос, какие средства понадобятся для строительства в условиях высокогорья, на высоте до 3000 метров над уровнем моря. Нарынскую область называют кыргызстанской Сибирью, и не случайно, поскольку зимой там температура может падать до минус пятидесяти. А это, кстати, означает, что воды в реке зимой очень мало, и производство электроэнергии в зимний сезон серьезно падает.

Владимир Липкин полагает, что если проект Верхне-Нарынского каскада обретет жизнь, то в силу географических причин нет особого смысла транспортировать эту энергию в Китай. Ее целесообразнее использовать для внутренних нужд региона. Но поскольку сейчас ее сюда доставляют кружным путем с юга, то возможно продумать некую заместительную схему, приносящую инвесторам доход, сопоставимый с доходом от экспорта. По мнению Липкина, реализация новых проектов позволит Кыргызстану дополнительно вырабатывать 4-5 миллиардов кВт/ч в год, из которых 1 миллиард нужен самой стране, а оставшееся можно экспортировать. Допустим, срок строительства составит десять лет, а возврата средств придется ждать лет двадцать – при условии, что с китайцами удастся договориться о цене кВт/ч хотя бы на мировом уровне – порядка 7 центов. Впрочем, компания «РусГидро» еще не определилась, будет ли она участвовать в проекте (хотя в мае нынешнего года президенты Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев договорились внести ясность в этот вопрос в течение нескольких недель). Молчит и «ИнтерРАО». Кто, если не мы? Как уже говорилось выше, Кыргызстан очень заинтересован в том, чтобы в максимально короткие сроки ввести в строй новые генерирующие мощности, поскольку в зимнее время задыхается от нехватки электроэнергии. Его руководство крайне нуждается в реализации крупных проектов, которые бы придали второе дыхание слабой экономике страны. Они не могут ждать бесконечно долго. Премьер-министр Омурбек Бабанов в последние месяцы предлагал участие в кыргызстанских гидроэнергетических проектах всем странам, куда приезжал с визитом – от Франции до Казахстана. Но все это несерьезно. Серьезный вариант только один – Китай. Который и будет основным импортером полученной электроэнергии. Пока Россия лишь говорит, китайцы активно внедряются в такую ключевую отрасль экономики Киргизии, как энергетика. Китайцы выдали республике кредит на 20 лет под два процента годовых на строительство подстанции Датка на юге Кыргызстана, а на днях договорились об аналогичном соглашении – теперь уже на строительство ЛЭП от Датки до подстанции Кемин на севере (что позволит соединить напрямую энергопроизводящий юг и энергодефицитный север Киргизии). Уже есть договор о строительстве китайцами в Киргизии НПЗ, стратегически важных дорог и так далее. Для них выложить пять миллиардов долларов на новую ГЭС и ЛЭП не составляет большой проблемы. Но это уже вопрос геополитики. Президент Атамбаев, как другие киргизские руководители, много раз заявлял, что Россия для Киргизии – стратегический партнер. И потому ждут ее решения. Пока ждут. Александр Шахназаров, фото Нины Горшковой Международное информационное агентство «Фергана» Россия: Верховный суд разрешил Генпрокуратуре выдать Касымахунова Узбекистану. ЕСПЧ запретил 2012-07-19 11:08 ИА Фергана.Ру Верховный Суд России, рассмотрев экстрадиционное дело в отношении гражданина Узбекистана Юсупа Касымахунова, 18 июля отказал в удовлетворении кассационных жалоб защиты, после чего постановление Генеральной прокуратуры России о выдаче Касымахунова в Узбекистан вступило в законную силу. Об этом «Фергане» сообщила одна из адвокатов Касымахунова, руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Елена Рябинина. По ее словам, процесс экстрадиции ее подзащитного мог бы начаться сразу после вынесения решения Верховного Суда, однако накануне адвокаты направили в Европейский Суд по правам человека заявление с просьбой о приостановке экстрадиции в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, и в тот же день оно было удовлетворено. О решении ЕСПЧ был своевременно проинформирован Аппарат Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде Георгия Матюшкина, таким образом, российская сторона уже не может экстрадировать Касымахунова, не проявив демонстративного пренебрежения своими международно-правовыми обязательствами, пояснила Рябинина. Напомним, ныне 48-летний Юсуп Касымахунов приехал в Москву в 1995 году. Спустя год стал членом организации «Хизб ут-Тахрир», которая в России тогда еще не была запрещена. В 1999 году власти Узбекистана объявили Касымахунова в розыск, обвинив его в посягательстве на конституционный строй республики (ст.159 ч.4) и организации преступного сообщества (ст.242 ч.1) Уголовного кодекса Узбекистана. В феврале 2003 года «Хизб ут-Тахрир» запретили в России, а в 2004 году Касымахунов был осужден за членство в этой организации на основе показаний и улик, собранных (по мнению правозащитников, сфабрикованных) российскими спецслужбами. Московский городской суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Впоследствии, после изменения формулировки одной из статей Уголовного кодекса России, срок наказания был снижен до 7 лет 4 месяцев. Как отмечает Е.Рябинина, после вступления приговора в законную силу Касымахунов пересмотрел свои взгляды и отказался от участия в «Хизб ут-Тахрир», о чем он заявлял неоднократно и публично. «В колониях, где содержался Юсуп – сначала в Республике Коми, а затем в Мурманской области, – его неоднократно посещали сотрудники российских спецслужб, предлагавшие ему дать «добровольное» согласие отбывать остаток срока на родине. Он категорически отказался, зная о том, каким нечеловеческим пыткам подвергаются заключенные в Узбекистане, и в особенности – осужденные по обвинениям в причастности к «Хизб ут-Тахрир», - продолжает Рябинина. Незадолго до окончания срока наказания Касымахунова прокуратура возобновила производство по экстрадиционному делу, в результате чего накануне освобождения постановлением суда, вынесенным прямо на территории колонии, еще заключенный Юсуп был снова «заключен» под стражу с целью последующей выдачи его в Узбекистан. 10 июня 2011 года – день «освобождения» после почти 7,5 лет, отбытых по приговору Мосгорсуда, – Юсуп провел в переезде на «новое место жительства» в СИЗО-1 в Мурманске, где и содержится по сей день. «В ходе экстрадиционного дела Касымахунова российская правоприменительная практика превзошла саму себя. ФМС России отказала Юсупу в праве ходатайствовать об убежище, а Генеральная прокуратура и вовсе проигнорировала все мыслимые и немыслимые нормы права, - отмечает Елена Рябинина. - Принятию решения о выдаче не помешали ни множественные признаки фальсификаций в узбекских документах, ни категорический запрет на выдачу человека в условия, чреватые пытками, ни отсутствие у уголовного закона обратной силы – в частности, в инкриминируемый Юсупу на родине период 1994-1999 годов в России участие в «Хизб ут-Тахрир» не было наказуемым». По мнению правозащитников, Генеральные прокуратуры России и Узбекистана, в течение 8,5 лет стремившиеся к общей цели – экстрадировать Юсупа на пытки, – в последний момент состыковали, наконец, свои позиции. В итоге, 19 апреля российская сторона санкционировала выдачу Касымахунова. Мурманский областной суд проигнорировал доводы защиты о незаконности постановления Генпрокуратуры об экстрадиции, о чрезвычайно высоком для Касымахунова риске подвергнуться пыткам в Узбекистане и об обязанности учитывать выводы Европейского Суда, содержащиеся в целом ряде решений по аналогичным жалобам против России. Суд приобщил к делу множество представленных защитой документов, включая доклады ООН, отчеты крупнейших международных организаций о повсеместном и систематическом применении пыток в Узбекистане, а также обращения УВКБ ООН, Amnesty International и Human Rights Watch, в которых выражалась озабоченность судьбой заявителя в случае его выдачи, и также полностью их проигнорировал. Это вынудило Amnesty International 9 июля выпустить срочную акцию в защиту Касымахунова с призывом к Верховному Суду восстановить право Касымахунова на защиту от пыток. Между тем, напоминает Рябинина, 14 июня 2012 года Пленум Верховного Суда России вынес постановление, в котором разъяснил судам, что при рассмотрении жалоб на решения об экстрадиции «следует оценить доводы лица, подлежащего выдаче, с учетом совокупности всех имеющихся доказательств», причем, доклады структур ООН о ситуации в стране назначения были названы среди значимых. Это вселяло серьезную надежду на то, что высший судебный орган страны, куда защита обжаловала определение суда первой инстанции, отменит его как прямо и недвусмысленно противоречащее позиции ВС России. «Однако правосудия не случилось. Поэтому есть все основания считать, что нынешнее решение судебной коллегии Верховного Суда по делу Касымахунова открывает судам субъектов Федерации зеленый свет на пренебрежение указаниями его же Пленума», - замечает Елена Рябинина. Защиту Юсупа Касымахунова в Верховном Суде осуществлял также адвокат Сергей Голубок, его интересы в Европейском Суде представляет юрист Кирилл Коротеев. Международное информационное агентство «Фергана» Власти Узбекистана назвали конфликт на границе «бандитским нападением» киргизской стороны 2012-07-19 11:57 ИА Фергана.Ру Комитет по охране Государственной границы Службы национальной безопасности (КОГГ СНБ) Узбекистана потребовал от киргизской стороны провести расследование «бандитского вооруженного нападения» на узбекских пограничников. Официальную версию инцидента на киргизско-узбекской границе узбекской стороны опубликовал 18 июля проправительственный веб-сайт 12.uz. В заявлении КОГГ говорится, что 17 июля 2012 года в 15.00 на участке узбекско-киргизской границы в районе контрольного поста «Гава» Чустского района Наманганской области Узбекистана узбекские пограничники остановили две груженые щебнем автомашины «Howo» с киргизскими номерами для проверки соответствующих документов. Однако водители автомашин отказались предъявлять документы, в связи с чем пограничники запретили им проезд. Вокруг спорщиков собрались жители приграничья Кыргызстана, которые окружили узбекских пограничников и, грозя физической расправой, стали требовать пропуска киргизских автомашин. Более того, председатель Булакбашинской сельской управы А.Усенбаев дал водителю грузовой автомашины «Howo» указание наехать на узбекских пограничников, говорится в заявлении. При этом Усенбаев «не раз твердил, что данный участок дороги будет взят любым путем, даже если ему придется понести потери. В случае оказания сопротивления узбекской стороной по пропуску киргизских автомашин А.Усенбаев пригрозил взорвать Касансайское водохранилище», — рассказывают авторы заявления. Тогда узбекские военнослужащие «стали прорываться через разъяренную толпу и попали под обстрел киргизских спецназовцев «Бору» (14 военнослужащих), которые по непонятным причинам на тот момент оказались на данном участке». «В результате бандитского вооруженного нападения от полученного огнестрельного ранения убит военнослужащий пограничных войск СНБ Республики Узбекистан рядовой срочной службы И.Ибрагимов и тяжело ранен сержант И.Эшназаров», — говорится в заявлении КОГГ СНБ. Далее отмечается, что «за последнее время это уже второй случай вооруженного нападения со стороны военнослужащих ПВ ГКНБ Киргизской Республики». «В этой связи КОГГ СНБ заявляет решительный протест командованию ПВ ГКНБ Киргизской Республики, допускающему подобные откровенно-провокационные действия, повлекшие за собой гибель военнослужащих, и призывает провести всестороннее расследование данного инцидента», — требует узбекская сторона. Тем временем, с 18 июля Узбекистан фактически закрыл для граждан Кыргызстана единственный функционирующий пограничный пункт «Дустлик-Достук» близ города Ош. Как сообщает Kginform, этот КПП работает теперь в одностороннем режиме. По инициативе узбекской стороны граница открыта только для тех граждан двух стран, которые по тем или иным причинам задержались на территории сопредельного государства. Не возникнет сложностей у граждан третьих стран, следующих в ту или другую сторону, но для жителей Кырыгызстана и Узбекистана односторонний режим фактически означает закрытие границы. Напомним, что после инцидента премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов поручил МВД и Госкомитету национальной безопасности (ГКНБ) разработать карту спорных участков государственной границы и раздать местным органам власти для ведения разъяснительной работы с населением. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Правозащитники за свои деньги отремонтировали вентиляцию в изоляторе в Джалал-Абаде 2012-07-19 12:32 ИА Фергана.Ру Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость» помогла отремонтировать систему вентиляции Джалал-Абадского изолятора временного содержания (ИВС), сообщает Голос свободы. В начале июня 2012 года сломался один из двух двигателей системы вентиляции. Руководство ИВС обратилось за помощью к «Справедливости», которая оплатила экстренные ремонтные работы. Теперь во всех 12 камерах ИВС будет циркулировать свежий воздух, что уменьшит риск заболевания заключенных инфекционными болезнями. Перед ремонтом «Справедливость» обратилась в городской центр Госсанэпиднадзора с просьбой провести замеры санитарных показателей в здании ИВС. Выяснилось, что температура воздуха в камерах изолятора достигает +34 градусов по Цельсию, относительная влажность – 46 процентов, атмосферное давление - 687 миллиметров ртутного столба. «Соответствует ли это санитарным нормам, невозможно узнать, так как отсутствуют санитарные стандарты для ИВС, но для обычных жилых помещений или организаций это категорически неприемлемые показатели, угрожающие здоровью людей», — пояснил координатор проектов «Справедливости» Абдумалик Шарипов. По его словам, в ИВС немало других проблем, например - частые затопления канализации, отсутствие зимнего душа, плохое освещение, недостаточное отопление в зимний период и так далее. «Мы не можем решить все эти проблемы, у нас на это нет средств, мы можем помочь только в экстренных случаях. Я считаю, что все эти вопросы должно решать государство, это его прямая обязанность», — заявил правозащитник. Международное информационное агентство «Фергана» В Кыргызстан для переговоров о строительстве ГЭС прибыло руководство ОАО «РусГидро» 2012-07-19 13:29 ИА Фергана.Ру В Кыргызстан 19 июля прибыли шесть топ-менеджеров российской энергетической компании «РусГидро» во главе с председателем правления Евгением Додом. Как сообщают источники «Ферганы» в Бишкеке, российская делегация намерена провести переговоры с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым по проекту строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Планируется также облет на вертолете будущих строительных площадок в сопровождении министра энергетики Киргизии Аскара Шадиева. Как «Фергана» сообщала ранее, Верхне-Нарынский каскад ГЭС может включать в себя от 16 до 20 гидроэлектростанций в верхнем течении реки Нарын. Первая очередь проекта предусматривает возведение четырех ГЭС, объем инвестиций в реализацию первой очереди составит более $200 миллионов. Переговоры об участии «РусГидро» в этом проекте велись несколько лет, но активизировались после того, как президент России Владимир Путин на заседании комиссии по стратегическим вопросам развития ТЭК потребовал от компании отчитаться, как развивается ее сотрудничество с Кыргызстаном в этом стратегически важном для этой республики проекте. Международное информационное агентство «Фергана» АвтоВАЗ избавился от четырех дилеров в Узбекистане 2012-07-19 14:10 ИА Фергана.Ру ОАО «АвтоВАЗ» исключило из числа своих дилеров в Узбекистане четыре ООО - «Navoiy Lada», «Наманган Лада», «Фергана-Лада» и «Ситоралада», сообщает 19 июля Самарское обозрение. Все четыре фирмы принадлежали Lada International Limited и были проданы еще весной. Имена покупателей компаний и стоимость не разглашается. По оценкам экспертов, за свои узбекские активы АвтоВАЗ мог выручить порядка $12 млн. На самом автозаводе данное решение объясняют падением спроса на Lada в Узбекистане. Согласно официальным данным АвтоВАЗа, в 2009 году продажи в этой стране упали более чем в 24 раза - с 8920 автомобилей в 2008 году до 320 – в 2009-м. Причем после кризиса продажи так и не восстановились. В 2011 году в Узбекистане было продано лишь 444 автомобиля. По мнению директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, восстановить свои позиции в Узбекистане автозаводу будет сложно из-за жесткой протекционистской политики правительства этой страны, направленной на поддержание собственных автосборочных компаний, а точнее одной - ЗАО «СП «GM Uzbekistan», доля продукции которой на узбекском рынке к 2011 году составила 97,1 процента. Таких позиций компании удалось добиться за счет высоких ввозных пошлин на автомобили, которые достигают 60 процентов. Беспрецедентная монополизация бизнеса стала причиной искусственного дефицита на авторынке, который представляет собой питательную среду для коррупции и «узаконенного» ограбления населения. Отметим, что цены (без учета налогов) для граждан Узбекистана устанавливаются выше, чем для экспорта, а правительством приняты такие меры экономического регулирования по предотвращению реэкспорта, что узбекистанцам невыгодно покупать отечественные автомобили за рубежом, где они дешевле. По оценкам экспертов, узбекский авторынок составляет порядка 150 тысяч автомобилей в год. «АвтоВАЗ» не намерен полностью уходить из Узбекистана. «Потенциал Lada на автомобильном рынке Узбекистана очень высок, несмотря на временное снижение продаж автомобилей, - говорится в пресс-релизе автозавода. - Уже в этом году мы вновь наблюдаем рост продаж. В 2012 году в эту страну может быть отправлено около 900 автомобилей Lada». Международное информационное агентство «Фергана» Швеция: Предполагаемые соучастники покушения на Обидхона Назарова освобождены из-под стражи 2012-07-19 14:31 ИА Фергана.Ру В Швеции из изолятора временного содержания (ИВС) 19 июля были выпущены Баходыр Пулатов и Нодира Аминова, которые обвиняются в соучастии в покушении на известного узбекского богослова Обидхона Назарова. Об этом «Фергане» сообщил узбекский политэмигрант Хазраткул Худойберди. Решение суда по делу Пулатова и Аминовой ожидается 26 июля. По словам Хазраткула Худойберди, у подозреваемых очень сильные адвокаты, которые грамотно используют все изъяны следствия и ошибки прокурора. В частности, они требуют от обвинителей представлять им конкретные факты, коих не так много. «На оружии нет отпечатков пальцев, поскольку убийца был профи и тщательно протер его, прежде чем выбросить, а прокурор плохо разбирается в действиях профессиональных киллеров, состоящих на госслужбе и управляемых секретными службами», - поясняет политэмигрант. По его мнению, Пулатов и Аминова могут воспользоваться освобождением и покинуть пределы Швеции. Напомним, 22 февраля имам Обидхон Назаров получил несколько огнестрельных ранений и до сих пор находится в коме. В покушении подозревается имеющий гражданства Узбекистана и России Юрий Жуковский, который, по данным следствия, прибыл в Швецию для исполнения преступного замысла из Москвы. Супруги Пулатов и Аминова помогли ему снять жилье в городе Стромсунд и отыскать живущего там Обидхона Назарова. Предполагаемый киллер пробыл там несколько дней, а затем улетел в Москву. В период его пребывания в Стромсунде и было совершено покушение на Назарова. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: В ошском микрорайоне Амир Темур строят новое здание милиции 2012-07-19 15:07 ИА Фергана.Ру В одном из наиболее пострадавших во время трагических событий июня 2010 года микрорайоне города Ош – Амир Темур – началось строительство опорного пункта милиции, передает пресс-служба ошской мэрии.

В новом здании ОВД будет оборудовано 39 кабинетов. Проектная стоимость постройки - 29 миллионов сомов ($617 тысяч). Финансирование производится из местного бюджета. «Как оказалось, в этом микрорайоне практически нет административных государственных зданий, кроме школ. Поэтому было принято решение возвести здесь опорный пункт милиции. Это делается для того, чтоб обезопасить людей, проживающих в микрорайоне, от возможных проблем и обеспечить спокойствие местного населения», - пояснил вице-спикер городского кенеша (совета) Аманнула Иминов в ходе осмотра мэрией строящегося объекта. Мэр города Ош Мелис Мырзакматов дал положительную оценку процессу строительства нового здания ОВД и сообщил, что еще один опорный пункт милиции будет построен в селе Жапалак.

Напомним, что микрорайон Амир Темур, бывший, по выражению Мырзакматова, «узбекским монокварталом», стал одним из эпицентров столкновений во время ошских событий в июне 2010 года. Международное информационное агентство «Фергана» Турецкая компания построит в Узбекистане цементный завод 2012-07-19 16:38 ИА Фергана.Ру Турецкая компания «Dal teknik makina ticaret ve sanayi A.S.» построит в Джизакской области Узбекистана завод по производству портландцемента и белого цемента, сообщает Norma.Uz. Инвестиционный проект «Организация производства портландцемента и белого цемента в Джизакской области» с годовой мощностью по выпуску 350 тыс. тонн белого цемента (или 760 тыс. тонн серого цемента) был инициирован Министерством экономики, Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом (АГМК) и АК «Узстройматериалы». Пятого июля правительство Узбекистана разрешило строительство, оно начнется в 2012 году и должно завершиться в 2014-м. АГМК заключил с турецкой компанией контракт стоимостью $97,6 млн на разработку рабочей документации технологической части, поставку и шеф-монтаж оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на условиях «под ключ». В свою очередь, АГМК осуществит обустройство карьера, строительство производственной инфраструктуры и другие работы на сумму $16,6 млн, передает Тренд. Заемщиком и исполнительным органом, ответственным за реализацию проекта, целевое и эффективное использование кредитных средств, является АГМК. Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере 74,2 миллиона долларов и собственных средств АГМК в размере 40 миллионов долларов. В рамках проекта узбекское правительство освободило компанию «Dal teknik makina ticaret ve sanayi A.S.» от уплаты налога на прибыль. От таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) до 1 июля 2014 года будут освобождены материалы, транспортные средства, оборудование и запасные части к ним, включая техническую и проектную документацию. В настоящее время в Узбекистане действуют шесть цементных заводов общей установленной мощностью около семи миллионов тонн. Наиболее крупные - ОАО «Кызылкумцемент» - 3,15 миллиона тонн, ОАО «Ахангаранцемент» - 1,74 миллиона тонн и ОАО «Кувасайцемент» - 1,107 миллиона тонн. Кстати, акционеры последнего, «Кувасайцемента», сейчас испытывают серьезные проблемы: на счета предприятия наложен арест. Как заявил представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана, «основанием для ареста денежных средств послужили материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведенной налоговой службой». Проверка показала, что со стороны должностных лиц ОАО «Кувасайцемент» широко использовались незаконные схемы уклонения от уплаты налогов. В настоящий момент возбуждено уголовное дело в отношении руководства завода, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Напомним также, что 60,4 процента акций ОАО «Кувасайцемент» принадлежат холдингу United Cement Group (UCG), зарегистрированному в Казахстане. Этот холдинг владеет также 51,53 процента акций «Бекабадцемента», группу руководителей которого в январе 2012 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил к большим срокам заключения – по уголовному делу о нелегальном производстве и экспорте цемента, а также уклонении от налогов. Правительство Узбекистана получит контрольный пакет акций «Бекабадцемента», а UCG намерен подать иск в международный суд против Узбекистана по поводу национализации предприятия. Международное информационное агентство «Фергана» Киргизские и узбекские пограничники никак не могут договориться, кто же первый начал стрельбу на границе 2012-07-19 18:37 ИА Фергана.Ру Пограничные войска ГКНБ Кыргызской Республики выразили недоумение по поводу официального заявления Комитета по охране Государственной границы Службы национальной безопасности (СНБ) Республики Узбекистан, размещенного на сайте новостного агентства 12.uz. Данное заявление, в котором вооруженный инцидент, произошедший 17 июля назван «бандитским вооруженным нападением со стороны кыргызских пограничников», идет в разрез с договоренностями, достигнутым в ходе встречи руководства пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана 18 июля 2012 года о проведении совместного объективного расследования инцидента и тщательного выяснения всех обстоятельств, сообщает пресс-служба пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, «Пограничные войска ГКНБ Кыргызской Республики официально заявляют, что перестрелка между пограничниками двух государств была спровоцирована и начата пограничным нарядом Республики Узбекистан, чему имеются неопровержимые доказательства», - гласит пресс-релиз киргизских пограничников. Пограничники Кыргызстана не нападали первыми, а были вынуждены применить ответный огонь. «В результате вооруженного инцидента погиб военнослужащий Пограничных войск ГКНБ Кыргызской Республики младший сержант Абдрасул уулу Кадырбек и ранен гражданин Кыргызстана Адилов Кубаныч. Таким образом, словосочетание «бандитское вооруженное нападение» характеризует, скорее, действия узбекских пограничников, применивших первыми оружие против мирного населения другого государства, более того, на территории Кыргызской Республики. Подобные действия узбекских военнослужащих являются грубейшим нарушением договоренностей, достигнутых в рамках двусторонних и многосторонних соглашений», - утверждают пограничники Кыргызстана. «Пограничные войска ГКНБ Кыргызской Республики приняли все меры по недопущению эскалации вооруженного инцидента и урегулированию ситуации мирным путем с начала непосредственно на месте конфликта, а за тем и за столом переговоров, в результате чего между представителями пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана была достигнута договоренность о возобновлении пропуска лиц и транспортных средств Кыргызской Республики и пограничных нарядов Республики Узбекистан на неописанном участке государственной границы. Стороны договорились о продолжении дорожно-строительных работ на описанных участках государственной границы за узбекским постом «Гава». Вопрос ремонта дороги «Булак- Баши»- «Кок-Таш» на неописанном участке границы в дальнейшем будет обсуждаться на уровне пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана», - говорится в пресс-релизе. Пограничные войска ГКНБ Кыргызской Республики призвали Комитет по охране Государственной границы СНБ Республики Узбекистан воздержаться от огульных высказываний в адрес киргизских коллег и провести совместное объективное расследование вооруженного инцидента. |

| В избранное | ||