| ← Октябрь 2012 → | ||||||

|

2

|

4

|

5

|

7

|

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

8

|

9

|

|||||

|

15

|

21

|

|||||

|

29

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Узбекистан: Падение в кроличью нору

|

Узбекистан: Падение в кроличью нору 2012-10-01 17:58 Ядгор Норбутаев «…Пробегавший мимо кролик вдруг резко остановился, достал из жилетного кармана огромные, похожие на луковицу часы, а взглянув на них, испуганно воскликнул, - Боже мой, да как же я опаздываю! – и понёсся дальше». …В такое трудно поверить, но даже в самые последние моменты существования Третьего Рейха его официозная пресса оставалась всё такой же, как и во времена прежних триумфов, то есть бодрой, самоуверенной и оптимистичной. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно просто пробежаться по заголовкам статей (нетрудно найти в Сети) той же «Фёлькишер Беобахтер» в февральских и мартовских 1945 года номерах. «Победа не за горами!»; «Враг будет разбит в течение ближайших месяцев!»; «Япония убеждена в скором торжестве германского оружия». До окончательного краха оставались лишь считанные дни… Да, действительно, хотя «любые исторические аналогии всегда хромают», однако довольно часто меня буквально забирает оторопь от одного только мажорного звучания названий статей, публикуемых в СМИ Узбекистана, от той неуёмной фальшиво-лучезарной радости их сочинителей. «Экономический потенциал Узбекистана вызывает восхищение» (УзА, 13. 09. 2012 года). «Экономический путь развития Узбекистана достоин быть примером для других стран» (УзА, 12. 09. 2012 года). Подобные тексты кочуют из издания в издание, из номера в номер. И ведь нет ни у кого, в том числе и у самих авторов, даже грана сомнения в том, что таким образом повсеместно транслируется откровенная и отвратительная ложь, но… Но с фатальной обречённостью и далее продолжается дальнейшая трансформация всё того же неприкрытого вранья, рассчитанного на натуральных недоумков, что ли... Тем смешнее выглядят редкие исключения из данного ряда, попытки обрядить тривиальное враньё в научную тогу. Умные головы с сайта 12 news.uz ненароком совершили настоящее открытие, обнаружив доселе неизвестный науке, но потрясающий воображение обывателя феномен, суть которого выражена в самом названии публикации от 18.09.2012: «В Узбекистане рост ВВП не (!) сопровождается ростом потребления электроэнергии». Можете ли вы себе такое представить? Причём в масштабах всей республики? На первый взгляд, кажется, что происходит какое-то фантастическое нарушение всех доселе известных законов мироздания. Продукция рождается из ничего, фактически без энергозатрат. Второе начало термодинамики (в общем его смысле) приказало долго жить буквально на наших с вами глазах. Рушится напрочь даже такое понятие, как эксергия. Оказывается, в Узбекистане «экономика растёт» ежегодно в среднем на 8,5%, но при этом количество потребления электроэнергии с каждым годом соответственно снижается на 1,1%. Ещё немного, ещё несколько лет - и тогда вообще… И вечные двигатели повсюду. Авторы данного материала, кроме прочего, добросовестно проанализировали статистические отчёты таких быстро развивающихся в последнее время стран, как Китай, Южная Корея, Индия, Малайзия и убедились, что там у них… всё наоборот. Чем больше выпускается продукции, тем больше для этого требуется энергии. На графике обе линии, выработка продукции и затраты энергии на это, поднимаются вверх почти параллельно. Полагаю, что первооткрыватели из 12news.uz удивились бы ещё больше, когда бы узнали, что при постоянном росте ВВП в Узбекистане также наблюдается значительное снижение добычи, а соответственно и расхода природного газа! Вот это – да! Можно уверенно надеяться, что уж точно хотя бы одна Нобелевская премия (а может, даже и две) теперь наверняка в кармане Главного Экономиста республики. Но прежде чем оформлять заявку на столь престижную международную награду, в Узбекистане ещё раз глубоко призадумались – под данное достижение нужно обязательно подвести хоть какую-нибудь, да «научную базу», иначе никто не станет рассматривать такие сказочные чудеса.

Подумали и нашли. Это теперь у них называется – «Парадокс Джевонса». Что это такое и с чем «едят» данный парадокс в условиях Узбекистана? В 1865 году Вильям С.Джевонс обратил внимание на то, что появление на рынке новейшего парового двигателя Джеймса Уатта привело… к увеличению расхода угля по всей Англии в сравнении с прошлым периодом. До этого повсеместно использовался паровой двигатель Томаса Ньюкомена, (кпд ниже 5%), в котором необходимое для совершения работы топливо сжигалось менее продуктивно. В чём же заключается сам данный парадокс? Поскольку новый двигатель потреблял меньшее (удельное) количество топлива на выполнение единицы работы, чем старый, то, следуя данной логике, потребление угля по всей стране должно было, естественно, снизиться? Не так ли? На самом же деле всё произошло совсем наоборот. Применение нового, более экономичного принципа вызвало повышенный интерес к нему со стороны промышленников, а значит, его большее, по сравнению с прежним, внедрение в производство. Соответственно возрос спрос и на сам уголь, на его употребление. Вот и весь парадокс, но в Узбекистане происхождения данного эффекта сегодня объясняют несколько иначе, хотя и сохраняя за ним для порядка имя того же Джевонса. Держитесь за стулья, господа, чтобы не свалиться. Оказывается, что в мире (читай – в Узбекистане) могут теперь рождаться такие прогрессивные экономические системы/модели, которые параллельно с наращиванием темпов производства снижают его энергоёмкость, причём за счёт внедрения достижений науки. То есть если выразиться фигурально, ты, затрачивая энергии на одну копейку, получаешь в результате продукцию стоимостью в один рубль. Ну как? О том, что подобное невозможно даже в принципе, утверждается в другом, уж точно признанном научном «постулате Казума-Букса», согласно которому рост производства в масштабах определённого общества всегда характеризуется ростом энергопотребления. Да иначе и быть не может! Так где же они, причины возникновения данного энергетического чуда в Узбекистане? Ответ предельно прост – всё ТУФТА! Туфта во всём. Действительности не соответствуют ни реальный рост (есть ли он вообще, этот рост?) ВВП, ни реальное понижение энергопотребления, образовавшееся на самом деле как результат массового снижения выработки электричества. Неискушённому читателю, буквально воспринимающему такое нашествие лжи в прессе, вполне может показаться, что он вдруг провалился в какую-то яму (или в нору?) и летит со свистом мимо жутких химер, не связанных с очевидной реальностью. Или наоборот – он, читатель, неподвижен, остаётся на месте, но его самого буквально омывают целые потоки мистификаций. К чему весь этот разговор? Да к тому, что общественная жизнь в Узбекистане со временем становится всё больше и больше похожей на мир, созданный фантазией великого Льюиса Кэрролла. Вместо чёрного – белое и ноль всегда получается вместо тысячи. Научись, дружок, только всё правильно понимать и оценивать. В газетах пишут, что электроэнергия теперь расходуется всё «более и более рациональней», но ты-то знай – всё наоборот! Электричество в стране на самом деле транжирят со страшной силой! И его повсюду не хватает. Булгаковскому профессору Преображенскому часто и зря приписывают призыв – «не читать советских газет», что фактически вовсе не так. Рекомендуется не читать их только перед обедом, чтобы не портить себе аппетит – вот что имелось в виду. Зато Илья Эренбург считал советские газеты по праву самыми правдивыми в мире, только приучись их вдумчиво читать. Если пишет какой-нибудь матёрый обозреватель, что в такой-то африканской стране неожиданно «развернулась борьба за мир», то знай – со дня на день там грянет настоящая война. И тому подобное. Точно так дело обстоит и с сегодняшними узбекскими СМИ. Вот, к примеру, сообщается: «Узбекистан обязательно присоединится к зоне свободной торговли до конца 2012 года». При этом всем предельно ясна принципиальная невозможность ничего такового-подобного. Как же правильно это прочитать? Да очень просто. «До конца текущего года Ташкент обставит такими своими неприемлемыми условиями саму возможность вступления в данную «зону», что все остальные участники с радостью от него, Узбекистана, откажутся». После небольшой тренировки можно спокойно приступать и к читке газет, уж тогда-то перед вами откроется совсем иной мир. Алиса, столь неожиданно попавшая в «Страну Чудес», тоже поначалу мало чего понимала из происходящего, но, тем не менее, быстро приспособилась. Если вы, уважаемые читатели, не против, то подобную возможность, а именно видеть насквозь всю узбекскую прессу, я бы назвал «Эффектом Хитрого Кролика». Желаете потренироваться? Нет проблем. Берём навскидку, первый попавшийся на глаза заголовок. Вот - «Почти треть населения Узбекистана имеет доступ к Интернету» («Узинформ», 25.09.2012 года.) Включаем свой «ЭХК». И что же получается? Определимся - что значит «иметь доступ»? Если в маленьком городке вашего проживания имеются одно-два «интернет-кафе», то выходит, что все жители поголовно «имеют доступ». Дополним данный список студентами абсолютно всех колледжей и вузов. Имеют доступ! Есть у вас на работе хоть один компьютер? Значит вы там все натурально «имеете доступ» к Интернету! Ты в Ташкент хоть иногда ездишь? Значит, имеешь доступ! А у скольких граждан дома стоит ПС, подключенный к Сети, так это никого не касается. Главное – это «иметь доступ». Здесь было бы логичным сделать следующий вывод – журналисты в Узбекистане давно уж сами всё поняли, пишут свои репортажи и заметки с учётом их возможной расшифровки при помощи «ЭХК». Они уж точно уверены, что остальные люди их правильно понимают. Думаю, что не только корреспонденты газет, но и представители… э-э-э, скажем так, дипломатического корпуса также всё усвоили и уже на практике пользуются языком иносказаний, как своим родным. ИА «Фергана.news» на наших глазах задаёт послу США в Узбекистане практически «лобовые» вопросы: - Готовятся ли США или НАТО открыть в Узбекистане свои военные базы или другие военные объекты? Джордж Крол немедленно врубает свой «ЭХК», будучи уверенным, что его все поймут абсолютно правильно, и на полном серьёзе отвечает: - США не планируют открывать военную базу в Узбекистане. Никаких переговоров по этому вопросу с узбекскими властями не было. Что ж, всё предельно ясно. Мы поняли. Спасибо! Видимо, все регулярно происходящие совместные совещания представителей Пентагона и Госдепа с узбекскими чиновниками, на самом деле, были посвящены дальнейшему развитию межнационального обмена кулинарными рецептами. Следующий вопрос «Ферганы»: - Как Вы относитесь к соблюдению прав иностранных инвесторов в Узбекистане? Джордж Крол, уверенно: - В Узбекистане имеется большой потенциал для развития американского бизнеса. Только, пожалуйста, не убеждайте меня в том, что американский посол, как всегда, напускает туману, для чего и пользуется всякими дипломатическими штучками-дрючками. Отвечает Джордж Крол предельно ясно и предельно просто. В Узбекистане, уверен он, давно привилась подобная традиция, здесь все привыкли изъясняться таким образом. Имеющий уши да внемлет и обрящет! Читайте «Алису в стране чудес», господа! …А тем временем сам американский посол как бы начинает медленно растворяться в пространстве, и только одна его хитрая улыбка продолжает ещё витать в воздухе.

Ядгор Норбутаев Казахстан: Пограничнику В.Челаху предъявлены обвинения 2012-10-01 18:20 ИА Фергана.Ру 1 октября 2012 года пограничнику Владиславу Челаху, подозреваемому в убийстве 14 сослуживцев и егеря в мае 2012 года на погранзаставе «Арканкерген», было предъявлено восемь обвинений, сообщает ИА «Новости-Казахстан». Как рассказал адвокат Челаха Толеген Берликожанов, пограничнику предъявлены обвинения в убийстве, краже, повреждении военного имущества, краже секретных документов (при аресте у Челаха якобы обнаружена карта государственной границы Казахстана), обвинение в краже и незаконном ношении пистолета Макарова (изъят при задержании), обвинение в незаконном проникновении в жилище. Напомним, что 31 мая на временном пограничном посту «Арканкерген» («Горный») были обнаружены останки 14 тел (предположительно, пограничников) и местного егеря. Президент Казахстана Н.Назарбаев назвал произошедшее терактом, в стране был объявлен одневный национальный траур. В тот же день, 5 июня, был задержан единственный выживший на заставе пограничник, 19-летний солдат-срочник Владислав Челах. Позже Генпрокуратура Казахстана опубликовала признания Челаха в убийстве сослуживцев, но эта видеозапись вызвала сомнения правозащитников, экспертов и журналистов, которые потребовали объективного расследования и открытого суда. Вскоре Челах отказался от своих показаний, говоря, что на него было оказано давление. Главная военная прокуратура Казахстана подтвердила отказ Челаха от признательных показаний. Адвокат В.Челаха заявил, что предъявленные обвинения «необоснованные по всем пунктам, мы будем защищать Челаха и доказывать обратное. У нас есть доводы, что эти обвинения подлежат прекращению».

Суд над В.Челахом может начаться в ноябре 2012 года. Ранее стали известны результаты германской экспертизы по идентификации трех тел, найденных на сгоревшей погранзаставе. Немецким экспертам удалось идентифицировать останки только одного сослуживцы Челаха - Рустема Акылбаева; еще два тела не идентифицированы. Обозреватель газеты «Республика» Сергей Дуванов усомнился в том, что главная военная прокуратура точно донесла до общественности выводы немецких экспертов. «Экспертиза документально подтвердила, что первоначальная версия происшедшего была построена на изначально неверных сведениях о том, что ВСЕХ пограничников лично застрелил Челах, лично их притащил в одно место и поджег. Это достаточно принципиальный момент, который не позволяет рассматривать официальную версию как достоверную, - пишет Дуванов. - Два трупа неизвестных, каким-то образом оказавшихся на пограничном посту, ставят перед следствием такие вопросы, ответить на которые в рамках прежнего обвинения они уже не могут. Нужны новая версия, новое расследование, а это означает, что Челаха нужно переводить из обвиняемых в свидетели». С.Дуванов полагает, что два неидентифицированных тела принадлежат не пропавшим пограничникам, а кому-то еще, и призвал выложить в интернет заключение немецких экспертов: «Что-то мне подсказывает, что на самом деле Денис Рей и Меирхан Именов не идентифицированы потому, что отправленные на экспертизу останки принадлежали не им. <…> Логика простая — если в показаниях Челаха есть ложь в части убийства двух человек, то верить таким показаниям уже нельзя. В этом принципиальная значимость данной экспертизы. И именно поэтому очень принципиально знать, ЧТО ИМЕННО написали немецкие ученные, объясняя невозможность идентификации. От этого зависит результат следствия, исход процесса и судьба человека». Международное информационное агентство «Фергана»

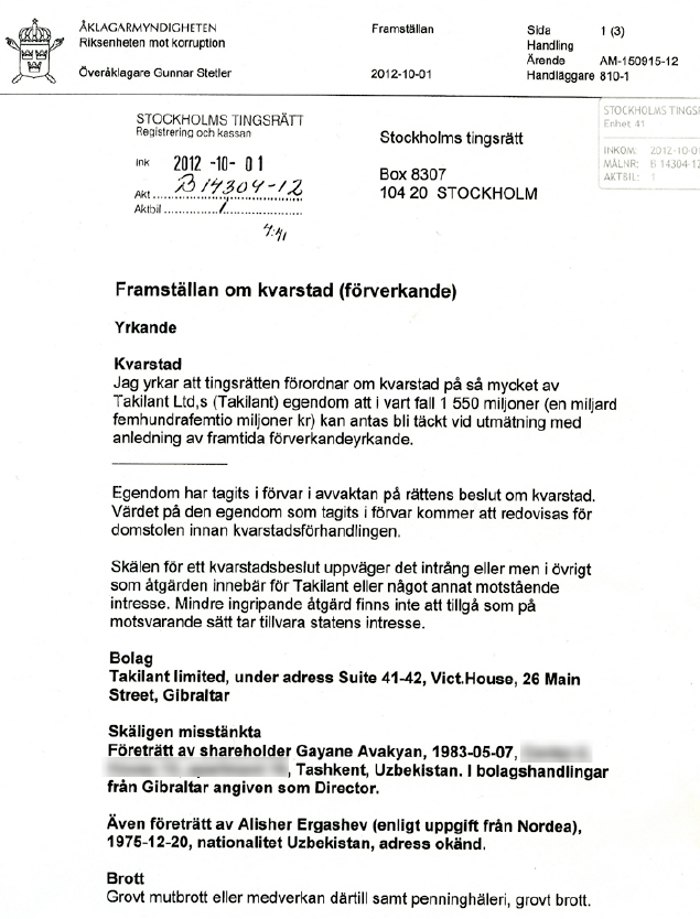

Узбекистан: Кто займется реформами? 2012-10-01 23:18 Пулат Ахунов Наверное, многие со мной согласятся, если я заявлю, в общем-то, очевидное: Узбекистан нуждается в реформах, это видно «невооруженным глазом». Посмотрите на запуганного и затравленного узбекского фермера, который не может распорядиться своей продукцией, вывезти ее на продажу в соседние области, не говоря уже о вывозе за границу, и вы поймете: нужны реформы в сельском хозяйстве. Нет газа и света у населения - нужны реформы в энергетическом секторе Узбекистана. Список сфер и отраслей, которым необходимы реформы, огромен. Язвительный читатель, конечно же, сразу потребует огласить весь список. И будет неправ, потому что когда речь заходит о реформах, как правило, сил и времени у нас хватает лишь на разговоры о том, какие именно преобразования нужны, а это очень поверхностный подход. Вопрос о реформах требует предметного разговора. Пока нет реформ, приносящих пользу народу, да и кто будет их проводить, и главное - когда? Оппозиция разношерстна Нас, оппозиционеров, о реформах спрашивают всегда - чтобы выяснить, насколько серьезно понимаем мы то, о чем говорим, чтобы уколоть, посрамить и показать, что мы - ни на что не способные люди и вообще не разбираемся в таких вопросах. Для реальных лидеров оппозиции вопрос о реформах - своеобразный тест на состоятельность и вменяемость. Действительно, о реформах в Узбекистане говорят очень многие. Но я редко встречал среди узбекских оппозиционеров людей, хорошо понимающих то, о чем они говорят, так сказать, «врубающихся в тему». Большинство использует обобщенные заготовки и штампы. Тем, кто очень критично, а иногда нетерпимо относится к представителям демократической оппозиции Узбекистана, надо понимать, что среди них есть определенное количество случайных людей, примкнувших к оппозиции не по идеологическим причинам, а ради извлечения временной выгоды: получить убежище в западных странах, напугать своих недругов в официальных структурах, обрести защиту от преследования и так далее. Другие, я их называю «обиженными», - это люди, имевшие в Узбекистане свой бизнес, который у них отобрали, или лишившиеся должностей в государственных структурах; эти примкнули к оппозиции с целью отомстить своим обидчикам или манипулировать оппозиционерами для решения своих проблем. Мы, конечно же, очень хорошо знаем таких людей и стараемся сдерживать их, не допускать их влияния на принятие важных решений. Эти люди обычно громче всех кричат: «Держи вора!» и обвиняют нас в пассивности и предательстве. «Ляпы» и «проколы» оппозиционеров происходят также оттого, что среди них очень мало людей, которые имеют опыт административной и законодательной деятельности в государственных органах. Мне, в отличие от многих узбекских оппозиционеров, выпала честь участвовать в законотворческом процессе во время съезда народных депутатов СССР, сессий Верховного Совета СССР и на заседаниях постоянных комитетов и комиссий Верховного Совета. Это было очень интересное и трагическое время. Все депутаты были вовлечены в деятельность по разработке реформ в стремительно меняющейся стране. Так как я был членом Межрегиональной депутатской группы, имел честь работать с очень интересными и историческими людьми, в том числе сопредседателями нашей группы - великим Андреем Сахаровым и Борисом Ельциным. Только представьте себе: обсуждение бюджета страны, которая была второй крупнейшей державой мира. И представьте себе тот ужас, который испытывает законодатель, когда видит, что концы с концами свести невозможно, и страна, раздираемая экономическими и национальными проблемами, стремительно катится к своему краху. Но не буду углубляться в прошлое. Я вспомнил об этом потому, что прежде чем говорить о реформах, необходимо прояснить несколько вопросов. Всем спасибо, все довольны Во-первых, разберемся, что такое реформа. Простейший учебник по экономике пояснит, что реформа (лат. reformo) — это преобразование, и оно может проводиться в стране только уполномоченными органами, то есть – реформы может проводить только государство и его ветви власти. Когда мы, оппозиционеры, говорим о необходимости преобразований в Узбекистане, мы исходим из сегодняшнего состояния экономики страны, общественно-политической ситуации, положения населения и других общеизвестных факторов, которые указывают на то, что страна нуждается в реформах. Перефразирую известную цитату: «Мы, оппозиционеры, предполагаем, а власть располагает». Я не буду сейчас перечислять, какие сферы экономики и государственного механизма нуждаются в реформах. На эту тему у меня с соратниками разработана отдельная программа действий, и обсудим ее отдельно. Так вот. Если реформы должно проводить государство, значит, руководству Узбекистана придется признать, что положение дел в некоторых отраслях настолько плачевно, что требуются реформы. Возможна ли такая ситуация? Для примера возьмем выступление Президента Ислама Каримова в конце 2010 года, когда им были предложены реформы, оно называлось «Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране». Предложенная Каримовым реформа очень важная и нужная. Все средства массовой информации Узбекистана сразу же заговорили о ней, ежедневно по радио и на телеканалах люди выступали в ее поддержку, в каждом городе и районе проводилось множество собраний. Что в результате? Да ничего! Все тихо-мирно забыли об этих реформах, не было сделано ничего конкретного! Почему так произошло? Во-первых, потому, что самому Президенту эти реформы не нужны, это была игра на иностранную публику. Во-вторых, даже если Президент действительно желал бы осуществить эти реформы, результат был бы таким же, причина тому - система управления, созданная самим Каримовым. Вышеприведенный пример с реформой наглядно демонстрирует, что уже не Президент управляет системой, а система управляет им. И главную роль тут играют чиновники, то есть люди, которые занимают различные посты в системе руководства страны – снизу доверху. Они существуют в насквозь коррумпированной системе, коррупция является скрепляющим ее цементом, эти же кадры являются хранителями коррупционных методов, и никакой приказ о реформе, которая затронет их жизненные интересы, они не выполнят, а будут саботировать, могут даже доложить, что все реформы осуществлены досрочно. Что, в конце концов, и произошло. В результате все довольны: и Президент, и кадры. К сожалению, таких примеров много. Сегодня реформы невозможны ни в одной отрасли Узбекистана. У меня еще недавно теплилась надежда, что, может быть, люди в окружении Каримова одумаются, поймут катастрофичность положения и предпримут какие-либо шаги для улучшения ситуации, и я делал все возможное, чтобы достучаться до них. Как говорится, надежда умирает последней. Остается только признать, что в ближайшее время проводить реформы никто не будет. Все знают, почему: сегодняшнее положение дел власть вполне устраивает. Зачем ей создавать себе головную боль! Надо учитывать, что многие успешные бизнесмены и элита понимают, что они могут зарабатывать только благодаря этой системе, что изменение ее и правил игры приведет их к краху. То есть, никто из тех, кто сейчас входит в касту властвующих, - от рядового работника хокимията (администрации) до президента и близких к ним бизнесменов, - не хочет терять то, что имеет. Повторю еще раз: сегодня в высшем руководстве страны никто не собирается проводить реформы, они им не нужны! Реформы нужны народу, а те, кто понимает и осознает необходимость преобразований, - изгнанники и оппозиционеры, они не имеют влияния на власть. Но как же быть нам, узбекам, любящим свою родину - Узбекистан, - и желающим, чтобы наша страна вырвалась из числа отстающих, вошла в числе демократических и хорошо развитых стран, стала лидером региона по всем показателям, стала республикой, народ которой живет хорошо, его права гарантированы, есть справедливый суд. Как же быть нам, тем, кто видит, что по уровню ВВП на душу населения мы отстаем от Казахстана в восемь-девять раз, от Туркменистана в четыре раза, от Азербайджана в семь раз и расположились почти на одном уровне с Киргизией и Таджикистаном. Когда ждать реформ? Я считаю, что реформы в Узбекистане станут возможны лишь тогда, когда в руководстве страны появится человек или группа людей, считающих недопустимым сегодняшнее положение дел, и будет шанс инициировать реформы сверху. Ожидание реформ снизу бесперспективно: существующая сегодня система уничтожит их в зародыше. Начало возрождения страны и проведение реформ для улучшения жизни народа будут возможны только со сменой власти. С 10 по 14 сентября этого года мы с моими коллегами Василей Иноятовой и Абдурахманом Ташановым провели в Страсбурге ряд встреч с депутатами Европарламента - членами делегации ЕС по сотрудничеству со странами Центральной Азии. Мы обсуждали много конкретных вопросов, касающихся Узбекистана. И, как обычно, у меня не раз спрашивали, что произойдет в Узбекистане после ухода Президента Каримова. Такие вопросы вызывают у меня улыбку. Люди, плохо знакомые с ситуацией в Узбекистане, думают, что после Каримова все изменится. Кстати, таких людей достаточно и в узбекской оппозиции, особенно в исламской оппозиции во главе с Мухаммадом Салихом. Но имеются ли у нас какие-либо основания надеяться, что после Каримова в стране произойдут позитивные изменения во благо народа? Всем хочется увидеть так называемый мастер-план властей на случай смены или ухода первого лица. Но сумбурность действий вторых лиц государства и их полное молчание на эту тему свидетельствует, что никакого общего плана нет, каждая группа строит свои проекты, исходя из предполагаемых шагов своих соперников. И это, наверное, самое страшное. У политической элиты Узбекистана нет единого мнения о том, кто будет следующим президентом страны. Это означает, что смена власти может пройти очень болезненно как для верхов, так и для низов. Как говорится, «бояре ссорятся - у холопов лбы трещат». Вероятные преемники Сегодня в Узбекистане наиболее вероятным преемником Президента Каримова является премьер-министр Ш.Мирзияев. Кажется, он и сам уверен, что все, в конце концов, достанется ему. Но что может принести узбекистанцам Мирзияев, заняв пост Президента? Новую систему? Так ведь последние десять лет именно Мирзияев совершенствовал существующую систему управления страной и довел ситуацию до критического состояния. Мирзияевские кадры сидят в хокимиятах большинства областей, городов и районов. Всем известен стиль работы Мирзияева: «огнем и мечом» претворяет указания Президента Каримова в жизнь. Впрочем, знатоки поправляют: не мечом, а ломом, потому что любимой угрозой Мирзияева на республиканских селекторных совещаниях является «Я тебе в одно место лом засуну». Плюс к этому - рукоприкладство и сквернословие в обращении со своими подчиненными. И это будущий президент Узбекистана в XXI веке? Как премьер-министр он себя не проявил, полностью игнорировал общепринятые методы стимулирования экономики страны, используя лишь административно-командные методы. Именно Мирзияев превратил управленцев в бездушных исполнителей, постоянными оскорблениями он сделал из них послушных циников, утративших чувство собственного достоинства и гордость. Мирзияев-президент - самый страшный вариант для узбекистанцев: это значит, что с народом по-прежнему будут обходиться как с быдлом и неполноценной нацией. Еще один вероятный преемник Каримова - его дочь Гульнара. Что я могу сказать по этому поводу? Я не знаю ее как государственного деятеля и не могу высказаться о ее деятельности в этом направлении, так как ее, этой деятельности, нет. Гульнару Каримову пытались сделать государственным человеком: назначали на работу в МИД Узбекистана, затем - послом в Испании. Но эти попытки оказались неудачными, она никак не проявила себя на этом поприще. Мне кажется, вокруг нее собралась группа людей, которые, поддерживая и раздувая ее президентские амбиции, просто используют ее для улучшения своего финансового и политического положения в стране. Не могу ничего сказать о ее песнях и творческих способностях. Я поклонник групп «Машина времени» и «Воскресенье». А исторический шанс, выпавший на долю Гульнары Каримовой, она бездумно растратила. Последние 10-12 лет для нее - годы упущенных возможностей в политической жизни. Если Каримова вдруг займет кресло президента страны, народу не стоит ожидать ничего хорошего. Таким образом, ни от Мирзияева, ни от Каримовой каких-либо значимых изменений во внутренней политике ждать не приходится: устоявшаяся система тотальной коррупции и откатов, чиновничий и правовой беспредел никуда не денутся. Эти или подобные им преемники будут поддерживать систему на плаву прежними методами, жизнь населения продолжит ухудшаться. Реформы и их способы управления несовместимы. А когда светская демократическая прослойка общества, созданная в советский период, отойдет от активной деятельности в силу своего возраста, политическое пространство достанется зомбированным узбекским телевидением жителям и организованным исламистам, которые и воспользуются ситуацией, когда произойдет взрыв народного недовольства. Ситуация, конечно же, трагическая, такое ощущение, что света в конце тоннеля нет. Но надо учитывать, что в правительстве, президентском аппарате, в секретных и правоохранительных структурах есть люди, которые прекрасно знают реальное положение дел в стране и ясно представляют себе, чем все это может закончиться. Я, например, знаю в правительстве нескольких высокопоставленных чиновников, которые не подавлены Мирзияевым, четко выполняют свои обязанности и при этом не марают себя неконституционными действиями, сторонятся коррупции, понимая, что это будет их концом. Но какими бы хорошими качествами не обладали эти люди, они являются членами команды Президента Каримова, а значит - частью сегодняшней политической элиты. Сейчас они предпринимают шаги для того, чтобы не допустить получения власти Ш.Мирзияевым или Г.Каримовой, а сделать так, чтобы президентом Узбекистана стал представитель их группы. Мы, представители демократической оппозиции, пока очень ограничены в возможностях влиять на ситуацию. Но в дальнейшем все эти процессы откроют возможность для более полноценного и легального участия демократической оппозиции в политической жизни страны. Поэтому, когда начнется процесс смены власти, главное для нас, чтобы новый президент, даже если он будет из сегодняшней элиты, стал шагом в позитивном направлении, чтобы он, в первую очередь, беспокоился не о сохранении своей власти, а о прогрессе, улучшении жизни народа. Чтобы, наконец, черт возьми, руководители государства дали народу возможность свободно существовать и улучшать свою жизнь в отсутствие тотального контроля властей. Когда я заканчивал писать эту статью, СМИ распространили информацию о том, что «узбек-олигарх А.Усманов хочет объединить все свои активы в один холдинг и отойти от дел». Трудно представить 59-летнего Алишера Усманова пенсионером, кормящим в английском пруду рыбок. Он как раз в том возрасте, который для политика является самым благоприятным. Я всегда считал, что у него есть амбиции стать президентом или, по крайней мере, премьер-министром Узбекистана. Конечно, если он будет в тандеме с такими людьми, как Шавкат Мирзияев или Гульнара Каримова, ему лучше оставаться пенсионером, но я надеюсь, что он не так глуп, чтобы связывать свое политическое будущее с этими людьми. Алишер Усманов должен теперь активно участвовать в политической жизни страны, в которой он родился. У него очень тесные связи с членами политической элиты Узбекистана, и вместе они могли бы сделать много полезного для узбекского народа. Кроме прочего, хотя он человек либеральных взглядов, ему не чуждо такое понятие, как патриотизм. Профессионализм и патриотизм Алишера Усманова очень нужны Узбекистану сегодня. Ну, а если у Алишера Усманова нет желания участвовать в политической жизни Узбекистана, то, чтобы не беспокоить политическую элиту и других людей, возлагающих на него надежды, он должен заявить, что не связывает свое будущее с Узбекистаном. В таком случае нам надо забыть о нем и оставить его в покое. «Хорошая жена, хороший дом - что еще надо человеку, чтобы встретить старость?» Узбеки сами справятся, миллиардеров много, а исторических личностей, способных взять ответственность за судьбу своей нации, мало. Мало, но есть. Есть в рядах демократической оппозиции, главной движущей силой которой является партия «Бирлик». В конце концов, именно ее представители возьмут на себя ответственность за судьбу родины, за судьбу нации. Насколько они готовы? Есть ли у них программа вывода Узбекистана из глубокого кризиса? Есть. Но это тема для отдельного разговора. Пулат Ахунов, заместитель председателя оппозиционной партии Узбекистана «Бирлик», бывший Народный депутат СССР (член Межрегиональной Депутатской группы), бывший политзаключенный. Живет в эмиграции. Международное информационное агентство «Фергана» Прокуратура Швеции заморозила $30 млн «криминальных денег» компании Takilant, связанной с Гульнарой Каримовой 2012-10-02 00:07 ИА Фергана.Ру В понедельник, 1 октября, в средствах массовой информации Швеции появилось сразу несколько сообщений, посвященных расследованию сделки телекоммуникационной компании Telia Sonera с Узбекистаном и, а также с подозрительной оффшорной фирмой Takilant, зарегистрированной в Гибралтаре. Как сообщает газета Svenska Dagbladet, прокурор Гуннар Стетлер, инициировавший расследование после этой передачи на телевидении, принял решение заморозить 30 миллионов долларов, находящихся на счетах Takilant в банке Nordea. Прокурор считает, что это - «криминальные деньги». Об этом Гуннар Стетлер заявил Шведскому агентству новостей TT.Директор по коммуникациям в банке Nordea Ян Ларссон, в свою очередь, заявил журналистам, что, как только руководство банка услышало название компании Takilant по телевидению, они немедленно сообщили полиции, что счета этой организации обслуживаются у них. Известно, что счета Takilant в этом банке были открыты в 2011 году. Еще один шведский прокурор - Берндт Бергер из Национального отдела по борьбе с коррупцией — отдал еще более угрожающий приказ (так называемый «кварстад»): арестовать в банках страны 1,5 миллиарда шведских крон, принадлежащих компании Takilant.

Постановление прокуратуры об аресте счетов Гаянэ Авакян (Takilant) и еще одного узбекского гражданина — Алишера Эргашева Газета Svenska Dagbladet также сообщает, что банк Svenska HandelsBanken провел собственное расследование и не обнаружил никаких данных о том, что компания Takilant вообще когда-нибудь имела лицензию на предоставление мобильных услуг в Узбекистане. Напомним, «Телиасонера» подтвердила, что в 2007 году за 30 миллионов долларов купила у Takilant 3G-лицензию, частоты и серии телефонных номеров, что дало возможность шведской компании начать работу в Узбекистане. Единственной владелицей оффшорной компании Takilant, по данным шведских журналистов, является некая Гаяне Авакян (в другом написании - Авакиян) - «правая рука» Гульнары Каримовой, дочери президента Узбекистана. Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: Суд по делу Козлова, Сапаргали и Аминова удалился на вынесение приговора 2012-10-02 10:31 ИА Фергана.Ру Судебные слушания по делу оппозиционера В.Козлова и гражданских активистов С.Сапаргали и А.Аминова, которые проходят в Актау (Казахстан), завершены. Подсудимые сказали последние слова, и судья удалился на вынесение приговора. Как сообщает Азаттык, приговор будет оглашен 8 октября. Подсудимые обвиняются в разжигании социальной розни, призывах к свержению строя и организации преступной группировки. Прокуроры попросили для лидера оппозиционной партии «Алга!» Владимира Козлова девять лет лишения свободы, для активиста Серика Сапаргали - четыре года, а для активиста Акжаната Аминова - пять лет тюрьмы. Как заявил адвокат В.Козлова А.Плугов, вина его подзащитного «не доказана ни предварительным, ни судебным следствием». Сам В.Козлов в последнем слове заявил о явной политизации процесса: «Обвинение настолько увлеклось обвинить нас в политизации событий в Жанаозене, что само таким образом политизировало процесс, что скрыть это стало невозможно. Большую часть того, что я говорил на этом процессе, я опровергал не юридические обвинения, потому что их практически не было, если говорить об обвинениях, которые хоть как-то связаны с событиями. Я опровергал десятки страниц обвинения нас в нечистоплотной политике. Это не составляло уголовного преступления и даже обвинения. Это отвечало задаче показать публике — какие мы плохие парни. А потом на этом фоне наказать нас за то, что мы не совершали». Акжанат Аминов в последнем слове сказал, что искренне раскаивается в содеянном, просит прощения, и попросил не лишать его свободы. Серик Сапаргали говорил о тяжелой ситуации, в которой оказался Казахстан: «С севера на нас наступает русский медведь, а с юга наступает китайская змея. Поэтому я вынужден говорить резкие слова. Ситуация не улучшается, а наоборот. Но за этими словами нет призывов взять в руки оружие, взрывать и так далее. Прошу учесть это при вынесении приговора». Международное информационное агентство «Фергана» Почему Путин отложил визит в Пакистан? Мнения экспертов 2012-10-02 11:04 ИА Фергана.Ру Саммит президентов России, Пакистана, Афганистана и Таджикистана, который должен был состояться 2-3 октября в Исламабаде, отложен на неопределенное время: Владимир Путин отказался от приезда в Пакистан. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, поездка Путина в Исламабад даже не планировалась, «график просто не позволял этого. Возможная дата визита президента в Пакистан подлежит отдельным переговорам», цитирует Пескова Коммерсант. Однако то, что визит президента России все же готовился, Коммерсанту подтвердили пакистанские и таджикские дипломатические источники. По мнению директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, «возможность визита Путина в Исламабад рассматривалась, однако Москва оставила себе поле для маневра, чтобы принять окончательное решение, взвесив все за и против. Вероятно, что момент для такого решения еще не наступил». Ряд пакистанских источников в качестве приоритетной версии несостоявшегося визита называет отсутствие договоренности об участии «Газпрома» в строительстве пакистанской ветки газопровода Иран-Пакистан-Индия (IPI). «Газпром» предложил частичное финансирование строительства в обмен на долю в IPI, но пакистанская сторона настаивала на проведении тендера, что, по данным СМИ Пакистана, не устроило россиян. Еще одним фактором эксперты считают опасения осложнить отношения с антагонистом Пакистана - Индией. «В Дели привыкли к тому, что с середины прошлого века Москва сделала свой выбор в регионе и он не подлежит пересмотру», - пояснила руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. По ее словам, визит президента Путина в Исламабад был бы болезненно воспринят в Дели и стал бы еще одним осложняющим моментом в российско-индийских отношениях, в которых и без того накопилось немало раздражителей. Впрочем, как отмечает Институт Ближнего Востока, это маловероятно, так как, начиная с 2004 года, напряженность в пакистано-индийских отношениях заметно снизилась, Пакистан, в частности, предоставил Индии статус наибольшего благоприятствования в торговле, страны выразили готовность обсуждать любые спорные вопросы вплоть до Кашмирской проблемы. Еще одна возможная причина отказа Путина приехать в Исламабад заключается, по мнению Института Ближнего Востока, в том, что, учитывая неизбежность двусторонних встреч, в первую очередь с президентом Пакистана Асифа Али Зардари, Москва решила повременить с такой встречей, пока не прояснится ситуация с обвинениями в адрес нынешнего пакистанского лидера в отмывании денег. Речь идет о письме министра юстиции Пакистана в швейцарский суд о возобновлении судебного дела по обвинению Зардари в отмывании денег. Напомним, что в 2003 году Швейцария заочно признала Зардари и его покойную жену Беназир Бхутто виновными в получении взяток на несколько миллионов долларов от швейцарских фирм. Сам Зардари считает преследование политически мотивированным. В 2007 году бывший президент Пакистана Первез Мушарраф объявил амнистию по этому делу, однако позже суд признал ее незаконной. Свою версию приводит иранская газета Tehran-e Emruz (в переводе ИноСМИ), которая цитирует слова директора Второго департамента Азии МИДа, специального представителя президента России по Афганистану Замира Кабулова о том, что причиной такого решения Путина является отсутствие подвижек в реализации экономических проектов, заключенных между Москвой и Исламабадом. Приезд президента России должен был стать первым визитом такого уровня в Пакистан за последние полвека и дать старт перезагрузке отношений Москвы с одним из ключевых государств региона. Как отмечает Институт Ближнего Востока, несостоявшийся четырехсторонний саммит отодвинул на неопределенное время обсуждение афганской проблемы, проектов газопровода ТАПИ протяженностью 1735 километров и стоимостью $7,6 млрд (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), а также CASA-1000 (сооружение линии электропередач мощностью в 1000 киловольт и стоимостью в $870 млн для передачи электроэнергии из Таджикистана и Узбекистана в Афганистан и Пакистан). Не получил одобрения на высшем уровне подписанный 29-го сентября главами антинаркотических ведомств четырех стран (Афганистан, Пакистан, Россия и Таджикистан) план борьбы с наркоугрозой, своего рода «дорожная карта», реализация которой обойдется этим государствам в $500 млн. Наконец, не были проведены переговоры на высшем уровне относительно участия России в модернизации Карачинского металлургического завода, в частности, расширение его мощности до 3 млн тонн стали в год при участии в этом Магнитогорского металлургического комбината. По данным Коммерсанта, сейчас пакистанская сторона делает все возможное, чтобы визит Путина в Исламабад все же состоялся в ближайшее время. Российская сторона рассматривает возможность визита в Исламабад уже на этой неделе главы МИДа России Сергея Лаврова. Международное информационное агентство «Фергана» Турция вышла на первое место в мире по дороговизне бензина 2012-10-02 11:59 ИА Фергана.Ру В Турции после повышения налогов цены на топливо возросли с 4,74 до 4,83 лир за литр (83 рубля), и страна вышла на первое место в мире по дороговизне бензина, сообщает 1 октября МК-Турция. В августе 2012 года агентство Bloomberg представило исследование по 60 странам мира, где сравнивались средние затраты на заправку одного галлона топлива (3,78 литра) и доходы граждан. Тогда в Турции стоимость галлона бензина премиум составляла $9,41, Норвегия немного опережала с $10,121. На третьем месте расположился Израиль с $9,281 за галлон, передает Курсор. Следует отметить, что Норвегия - один из крупнейших в мире производителей нефти. Высокая цена топлива стала результатом специфического распределения дохода от экспорта добытых углеводородов - вместо субсидирования НПЗ норвежцы предпочитают тратить деньги на бесплатное образование и инфраструктуру. При этом, хотя за галлон бензина жители Норвегии платят больше всех, это не наносит ощутимого удара по их семейному бюджету. Затраты составляют лишь 4,4 процента от их среднего ежедневного дохода, который составлял в 2011 году $272. В Турции средняя однодневная зарплата составляла порядка $21,33. После недавнего роста цен один галлон бензина стал стоить почти половину дневного заработка среднестатистического турецкого работника. Более половины стоимости бензина в Турции формируется из топливных налогов, которые взлетели после очередного повышения налогов на потребление. Подобными мерами государство пытается увеличить доход бюджета на $8,5-9 млрд в будущем году. Тем временем Министерство финансов Турции рассматривает возможность повышения тарифов на природный газ - на 10-15 процентов. Международное информационное агентство «Фергана» Россия: В Санкт-Петербурге прошел митинг против этнической преступности 2012-10-02 13:37 ИА Фергана.Ру 30 сентября 2012 года в Санкт-Петербурге на Марсовом поле прошел митинг против этнической преступности. Как сообщает Российская газета, прохожим раздавали листовки с портретами горожан, погибших от рук мигрантов. Напомним, что «День памяти жертв этнопреступности» отмечается в России в выходной день, ближайший к 1 октября. В ночь на 1 октября 2008 года была изнасилована и убита 15-летняя московская школьница Анна Бешнова. Суд признал виновным в преступлении гражданина Узбекистана Фархода Турсунова, которого приговорил к 22 годам лишения свободы. На Марсовом поле собралось около 150 человек, основным требованием было ввести визовый режим со странами постсоветской Центральной Азии. Подобные акции протеста прошли еще в нескольких городах России, в том числе Москве и Нижнем Новгороде. - Этническая преступность становится одной из острых проблем, - заявил начальник ГУ МВД России на Северо-Западе, генерал-майор полиции Валерий Быков. - Сейчас в разработке в органах внутренних дел в Северо-Западном федеральном округе находятся более двух десятков этнических организованных преступных групп, имеющих межрегиональные связи. В конце сентября в Санкт-Петербурге ликвидирована банда преступников, участники которой занимались незаконной легализацией иностранных граждан на территории региона, изготавливая фальшивые миграционные карты, разрешения на работу, подложные регистрации по месту пребывания и иные сопутствующие документы. Услуга обходилась заказчикам в 30-40 тысяч рублей. 25 сентября два гражданина Узбекистана напали на 36-летнюю жительницу Петербурга, изнасиловали ее и ограбили, сообщает Комсомольская правда. Инцидент произошел на улице Флотской. Женщина сразу же обратилась с заявлением в полицию, через два дня оба насильника были задержаны. Возбуждено уголовное дело. В день проведения митинга против этнопреступности в Санкт-Петербурге неизвестные напали на приезжего из Узбекистана. Как сообщает Росбалт, врачи диагностировали у пострадавшего два колото-резаных ранения грудной клетки, состояние узбека тяжелое. Международное информационное агентство «Фергана» Туркменистан: Бывшие волонтеры «Корпуса мира» - о своей работе 2012-10-02 13:47 Тойлы Аширмурадов Эмблема «Корпуса мира» 31 августа 2012 года посольство США в Туркменистане распространило сообщение, что к концу 2012 года Корпус мира завершит свою миссию в стране. В сентябре оставшиеся 18 волонтеров должны покинуть Туркменистан. Диппредставительство не поясняет причину закрытия Корпуса мира в стране, однако называет работу миссии за 19 лет «чрезвычайно успешной». Корреспондент «Ферганы» Тойлы Аширмурадов побеседовал с двумя бывшими волонтерами этой организации, которые рассказали, в каких условиях им приходилось работать. Кеньон Вивер, выпускник Гарварда из Техаса, приехал в Туркменистан в 2003 году работать учителем английского языка в школе Куняургенча. Он рассказал, что несмотря на некоторые ограничения в деятельности волонтеров, у Кеньона сложились замечательные отношения с руководством школы, с коллегами и учениками. «Мне все-таки выделили свой класс и позволили работать в школе без каких-либо проблем, я также работал с местными педагогами над их уроками», - говорит Кеньон и добавляет, что ограничения касались, в основном, проведения различных мероприятий, например, летних лагерей для школьников. «Мне реально позволяли гибкость в работе. В 2004-2005 годах мы организовали летние лагеря английского языка для детей и учителей в Дашогузе. Единственное, на что нам могли указывать, это когда и как проводить лагеря, иногда приходилось брать детей, которые проваливали конкурсный отбор», - говорит он. Кеньон полагает, что власти гибко относились к работе волонтеров, потому что те, в свою очередь, добросовестно относились к собственным обязанностям: преподавать английский язык. «Это и есть самое печальное в закрытие Корпуса мира – в стране для нас было непаханое поле работы, мы могли бы продолжать делать свое дело, даже несмотря на все ограничения. Вообще, чтобы быть успешным в жизни, наше поколение должно быть многоязычным: американцы могут быть успешнее, владея испанским или китайским; европейцам неплохо бы владеть русским или турецким. В Центральной Азии, это касается и Туркменистана, люди также должны владеть иностранными языками, помимо своего родного, и английский является потрясающим языком для будущего. Так зачем терять «бесплатных» учителей?» - недоумевает Кеньон. На вопрос, при каком режиме, на его взгляд, у волонтеров было больше гибкости в работе, Кеньон ответил, что при Сапармурате Ниязове. «Как я понимаю ситуацию последней пары лет, для волонтеров сейчас в Туркменистане стало меньше возможностей для проведения мероприятий, - говорит он. – В девяностые годы, когда волонтеры только приехали в страну, они проводили летние лагеря для ребят из всех регионов в местечке Чули под Ашхабадом. Когда я был волонтером в начале нового века, мы проводили такие лагеря в областном масштабе. Я не уверен, что в последнее время в стране проводились подобные мероприятия». Другого мнения о работе волонтеров Корпуса мира в стране придерживается Ричард Фьюкс, профессиональный актер с юридическим образованием.

Период его волонтерской работы в Туркменистане пришелся как раз на период смены власти. В конце 1960-х он работал в качестве волонтера в Боливии и непременно хотел когда-нибудь вновь поработать на этом поприще. В 2004 году, когда в США к власти снова пришел Джорж Буш-младший и американские войска вошли в Ирак, Ричард специально попросил отправить его в мусульманскую страну. «Мне не нравилась точка зрения моего правительства, что большинство мусульман связаны с террористами, мне хотелось узнать и понять эту религию, пожив среди людей», - говорит Ричард и добавляет, что уже семь лет соблюдает пост Рамадан. В Туркменистане его назначили работать учителем английского языка в американском уголке города Чарджоу (Ричард говорит, что ему не нравится называть этот город «Туркменабадом»), где он с детьми также проводил различные клубные занятия по литературе, поэзии, географии, кулинарии и американской истории. Трудности в волонтерской работе начались еще до его приезда в декабре 2005 года, когда Министерство образования Туркменистана вдруг решило больше не привлекать волонтеров из США к работе в школах. «Причиной данного решения послужило то, что Туркменистан якобы перестал нуждаться в учителях английского языка извне, у страны, мол, имелись свои замечательные преподаватели – практически носители языка», - говорит он. Корпусу мира пришлось срочно искать места, куда трудоустроить новых волонтеров. Было решено определить всех в так называемые «американские уголки»: туркменские власти практически не имели доступа к контролю над деятельностью волонтеров, ведь по существу они преподавали на дипломатически защищенной территории. «Керим [Машарипов] и МНБ (министерство национальной безопасности) думали, что, изолируя нас в здании вдалеке от школ, они ограничат наши контакты с жителями Чарджоу, особенно со школьниками, не давая им доступ на наши уроки, запугивая их, чтобы те не посещали уголок. Эти идиоты, - не стесняется в выражениях Ричард, - не учли того, что люди плевали на их мнение, и если хотели, то приходили к нам», - говорит он. «Фергана» ранее писала о Кериме Машарипове, бывшем заместителе начальника управления образования города Туркменабада, замешанного в скандале по продаже школьных учебников на рынки страны. Тогда, напомним, его понизили до должности учителя английского языка одной из школ, но буквально несколько месяцев назад он вновь вернулся в управление образования города и стал курировать учителей иностранных языков. К.Машарипов, по словам лично знающих его людей, является яростным противником всех обменных программ Государственного департамента США, особенно программы FLEX, позволяющей старшеклассникам из СНГ жить и учиться в Америке на протяжении года. На ежегодных тестированиях каждую осень он лично приходит в школу, где проводится конкурс, и пытается всячески помешать ученикам участвовать в программе. В ход идут как угрозы, так и попытки «перекупить» ребят. Рассказывают, что в 2009 году он пригласил одного из финалистов программы в свой кабинет и заявил, что если школьник откажется от стипендии FLEX, то тот позаботится о том, чтобы парень после школы получил правительственную стипендию и уехал на учебу в Малайзию. Молодой человек отказался от предложения Машарипова, и сейчас успешно учится в одной из стран Западной Европы. «Когда тактика МНБ провалилась, они начали оказывать давление на родителей детей и их учителей, чтобы школьники не появлялись в американских уголках,» - продолжает Ричард. По его словам, помимо прослушки телефонов и перлюстрации почты, спецслужбы следили за всеми его передвижениями и действиями, гулял ли он в парке, ходил ли на базар или пил пиво в кафе. А его руководителю в американском уголке было приказано сообщать «куда следует», куда Ричард пошел, что делал, зачем выезжал в Ашхабад и ездил ли из города в район. «Об этом я узнал, когда в посольство США и Корпус мира пришла жалоба из полиции на моего руководителя: мол, она не сообщила, что я переехал на съемную квартиру и выехал из страны по медицинским причинам», - говорит Ричард. Волонтер отметил, что все его коллеги по всей стране испытывали трудности в работе: им препятствовали в осуществлении деятельности и ограничивали доступ в различные места. В 2006 году он и его коллега Мэтью попытались организовать очередной летний лагерь для детей в местном интернате для глухих. Все уже было подготовлено: еда и спальные места для ребят, был получен грант от Корпуса мира и посольства США, выпускники программы FLEX помогали волонтерам, а студенты английского языка местного пединститута были наняты в качестве преподавателей. Но за день-два местная администрация вдруг отозвала свое разрешение на проведение лагеря, мотивируя это тем, что «начальники» в Ашхабаде решили не допускать никаких летних лагерей с участием Корпуса мира. Такой же лагерь в городе Туркменбаши был отменен в первый же день. «Приехали дети и их родители, вдруг выясняется, что власти запретили, - говорит Ричард. – Меня удручило, с какой легкостью дети восприняли это решение. Для меня было озарением, насколько люди здесь не имели никаких прав: все, что говорили власти, воспринималось как должное. Это было грустным осознанием власти диктатуры, доказательством всепроникающего влияния спецслужб и их желания все контролировать», - говорит он.

Единственный лагерь, который позволили провести в том году, прошел в Ашхабаде для столичных детей под полным контролем спецслужб. По мнению Ричарда, это должно было продемонстрировать посольству и Корпусу мира, что Туркменистан не был против проведения таких лагерей. «На самом деле лагерь разрешили потому, что он проводился близ Ашхабада и был под контролем властей, - говорит Ричард. - Я участвовал в работе того лагеря, познакомился с невероятными, удивительными молодыми людьми, но был уверен – спецслужбы наблюдали почти за каждым нашим шагом». Автор этих строк не удержался от соблазна поговорить с Ричардом о том, что многие в Центральной Азии, да и во всем СНГ, относятся с подозрением к США и подобным программам, видя в них происки спецслужб США, которые готовят потенциальных революционеров. «Люди, которые верят в эту чушь, также глупы, как и их правительства, которые говорят им это, - ответил Ричард. - Причины того, что в некоторых странах свергают режимы, кроются в том, что люди уже насытились тиранией, коррупцией, запугиванием, пытками, отсутствием надежды. Я сильно сомневаюсь в том, что миллионы египтян, вышедшие на площадь Тахрир для свержения режима Мубарака, побывали в США или находились на содержании моего правительства». «В свое время я помог одному туркменскому студенту поехать на год в Штаты, мы встретились, я повозил его по разным местам, - продолжает Ричард. – Затем я спросил его, что больше всего впечатлило его в США, думая, что он назовет красивые здания, супермаркеты, богатую жизнь. Но он ответил - «свобода»… Это именно то, чего больше всего боится ваше правительство». Оба собеседника отметили, что Корпус мира не выгоняли из Туркменистана, по крайней мере, этого не было сказано в сообщении посольства. Каждый год Туркменистан сокращал количество волонтеров, которое мог принять. В этом году должны были приехать всего шесть человек, тогда как в 2003-2005 годах волонтеров было почти в 10 раз больше. Кеньон говорит, что волонтерам больше не осталось работы, которую им позволили бы делать, а Ричард считает, что власти Туркменистана сильно усложнили работу Корпуса мира, что в итоге Корпусу ничего не оставалось делать, как уйти. Автор благодарит проект «Альтернативные новости Туркменистана» за помощь в подготовке материала. Тойлы Аширмурадов Международное информационное агентство «Фергана» Пропавший гражданин Таджикистана обнаружен в СИЗО СНБ Узбекистана 2012-10-02 14:17 ИА Фергана.Ру  Хайдарали Юлдашев - Он нормально прошел таможенный пост «Фотехабад» Матчинского района Таджикистана и пошел дальше - на узбекский таможенный пост «Ойбек», - говорит Алишер. - Потом его телефон внезапно выключился, отец не отвечал на наши звонки. В течение месяца от него не было никаких известий. Через знакомых в Узбекистане мы нашли одного адвоката, который пообещал помочь в поиске пропавшего отца. На днях он позвонил нам и изъявил желание встретиться. Мы встретились с ним на территории Таджикистана. Адвокат сообщил, что после долгих поисков, 21 сентября ему удалось узнать о местонахождении отца. Оказалось, пограничники задержали его прямо на посту «Ойбек» и доставили в Ташкент. - Адвокат рассказал о причинах задержания? - Нет. Адвоката к отцу не пустили, ему не объяснили и причину задержания.  Алишер Юлдашев -Отец вез собой диск с одним драйвером (компьютерная программа), его просил об этом мой старший брат, который вместе с еще двумя моими братьями живет в Челябинске. Все они - граждане Российской Федерации и Таджикистана. Отец часто ездил через Узбекистан, так было дешевле. Он работает в России простым строителем, и экономил деньги. Последний раз он приезжал на родину на похороны своей супруги, нашей матери. После похорон он должен был вернуться в Россию, потому что у него оставались незавершенные объекты. До того, как поехать в Россию на заработки и принять российское гражданство, отец был простым крестьянином, он мало разбирается в политике. Мы не знаем, что делать. В Ташкенте у нас нет никаких родственников, и нам до сих пор не поступило никакой информации от официальных властей Узбекистана. - Что ты намерен делать? - Самое главное, теперь ясно, где находится отец. Первым делом, я намерен обратиться за помощью в Консульство Российской Федерации в городе Худжанде, а также в посольства Таджикистана и Российской Федерации в Узбекистане. Одновременно, буду держать тесный контакт с адвокатом отца. Он пообещал сделать все возможное, чтобы освободить моего отца. Надеюсь на поддержку общественных организаций Узбекистана, Таджикистана, Российской Федерации, всех правозащитных организаций мира.

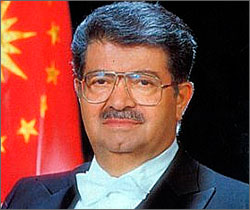

Напомним, что Узбекистан в 2000 году в одностороннем порядке установил визовый режим с Таджикистаном. В настоящее время из 17 таможенных постов, существующих в приграничных зонах, работают два, остальные закрыты в одностороннем порядке силовыми структурами Узбекистана. Граждане Таджикистана переходят границу Узбекистана лишь с узбекской визой на руках. Однако гражданам России можно было проходить по российскому паспорту, без узбекских виз, - и видимо, этой возможностью пользовался отец пятерых детей Хайдарали Юлдашев до того, как попал в ловушку. Тилав Расул-заде Международное информационное агентство «Фергана» В Турции в поисках яда эксгумируют тело бывшего президента 2012-10-02 15:36 ИА Фергана.Ру  Тургут Озал Тургут Озал умер 17 апреля 1993 года в своей рабочей резиденции в Анкаре. Официальной версией его смерти был назван инфаркт, но члены семьи не раз высказывали предположение, что его отравили. Дело о смерти бывшего президента было возобновлено в 2012 году – после того, как несколько человек сообщили о странных обстоятельствах, предшествовавших кончине Озала. 13 июня специальная комиссия опубликовала доклад, в которой смерть Озала была названа подозрительной. Авторы доклада сообщают, что в связи с кончиной экс-президента не было проведено расследование, у него не взяли биоматериалы для анализа. Теперь планируется восполнить этот пробел, соответствующее распоряжение генеральная прокуратура выдала 17 сентября. На изучение останков экспертам отведено 48 часов, но сами анализы могут занять несколько месяцев. Меду тем, сын Озала Ахмет (Ahmet Ozal) выступил против эксгумации: члены семьи считают вскрытие могилы неуважительным по отношению к умершему. Тургут Озал возглавил Турцию в 1989 году. С 1983 года, после очередного переворота, он занимал пост премьер-министра. 18 июня 1988 года Озал едва не стал жертвой покушения вооруженного человека. По словам Ахмета Озала, на президента, возможно, было организовано еще одно покушение. Сын бывшего лидера рассказал, что самолет, на котором летел его отец, чуть не потерпел крушение из-за поломки на борту. Когда именно это произошло, Ахмет Озал не уточнил, но заявил, что неполадки были вызваны намеренно. Международное информационное агентство «Фергана» В Таджикистане появится посольство Украины 2012-10-02 16:35 ИА Фергана.Ру В Таджикистане откроют посольство Украины, сообщает 24tv.ua. Как заявил 2 октября глава украинского МИДа Константин Грищенко, Украина расширяет свою дипломатическую деятельность на постсоветском пространстве. «Мы расширяем свое дипломатическое присутствие на постсоветском пространстве. Мы, наконец, создаем в последней стране СНГ, где не было посольства, в Таджикистане, наше дипломатическое представительство», - сообщил Грищенко. Международное информационное агентство «Фергана» Таджикистан: Мнимые попытки побороть пытки 2012-10-02 19:11 Хайрулло Мирсаидов В Таджикистане разгорается очередной скандал, связанный со смертью человека вследствие применения пыток. 20 сентября житель Гиссарского района Хамза Икромзода скончался в следственном изоляторе №1 города Душанбе. Получив тело умершего, родственники заявили об обнаруженных на нем многочисленных следах от побоев, сильных ожогов в форме утюга. Брат умершего заявил, что инциденту предшествовал конфликт между заключенными и сотрудниками СИЗО, возникший из-за отказа первых делиться деньгами со вторыми. Но заместитель начальника ГУИН (Главное управление исполнения наказаний) Бахром Абдулхаков опроверг заявления родственников Хамзы Икромзода, сообщив, что заключенный покончил с собой, находясь в штрафном изоляторе. «Когда его вытащили из петли, у него еще прощупывался пульс, его пытались спасти», - утверждает Абдулхаков. По его словам, после того как температура тела заключенного резко снизилась, его обложили баклажками с горячей водой, врачи попытались также реанимировать его с помощью электрического разряда, это и стало причиной появления следов от ожогов на теле Хамзы, поясняет представитель ГУИН. Родственники погибшего обратились с жалобами в различные инстанции - вплоть до президента страны. На днях возле здания ГУИН группа женщин устроила акцию с требованием принять их. После длительной беседы глава управления пообещал им уволить начальника СИЗО №1. Прокуратура ведет проверку по факту гибели Хамзы Икромзода.

Между тем, в день смерти Хамзы в Душанбе погиб еще один человек. По официальным данным, из окна здания Агентства по контролю за оборотом наркотиков при президенте Таджикистана выбросился молодой человек, доставленный в АКН по подозрению в хранении наркотиков: выпрыгнул из окна кабинета оперативно-мобильного управления АКН, расположенного на шестом этаже. Мужчина скончался на месте падения. Прокуратура возбудила уголовное дело, подробности не сообщаются. Это уже третий случай за последний год, когда подозреваемые в преступлениях граждане гибнут в ходе предварительного следствия, выпрыгивая из окон зданий правоохранительных структур. В октябре прошлого года в больнице скончался 28-летний Бахромиддин Шодиев, который был доставлен из Отдела внутренних дел города Душанбе. Согласно заявлению МВД, обвиняемый в краже Шодиев в ходе допроса попытался сбежать и выпрыгнул со второго этажа. Родственники погибшего утверждали, что в ходе следствия к нему применялись жестокие пытки, о чем Шодиев успел рассказать перед смертью. По итогам внутреннего расследования МВД Таджикистана были уволены с работы трое сотрудников отдела, где произошел этот инцидент. Министр внутренних дел поручил провести тщательное расследование обстоятельств и причин гибели Шодиева и, в случае причастности к этому инциденту сотрудников милиции, возбудить против виновных уголовные дела. На том дело и заглохло.

Аналогичный случай произошел в марте 2011 года с жителем столицы Сафарали Санговым: в тяжелом состоянии он был доставлен из ОВД в больницу, где вскоре скончался. МВД заявило, что Сангов получил тяжелые повреждения, выпрыгнув со второго этажа. Еще одну версию выдвинул занимавший на тот момент пост начальника ОВД Рахмонкул Давлатов: по его словам, Сангов сам намеренно бился головой о стену и потерял сознание. Следствие по данному дело еще не завершено, а Давлатов возглавил Управление внутренней безопасности МВД Таджикистана. Правозащитные организации страны неоднократно выступали с совместными заявлениями о применении пыток в ходе предварительного следствия и требовали от властей тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности. Специальный докладчик ООН по пыткам Хуан Мендес, посетивший в этом году Таджикистан, также указал на недостатки в правоохранительной и судебной системах республики. По его словам, многие люди в первый же день судебного процесса сообщают, что в их отношении применялись пытки, однако их заявления зачастую не рассматриваются должным образом. «Например, нет дел, которые связаны с независимым расследованием со стороны прокуратуры и судей, когда существуют первичные доказательства того, что жертва была подвергнута пыткам, - заявил Мендес. - Людям достаточно заявить о пытках, после чего суд должен инициировать подтверждение со стороны медицинских экспертов... Мы не услышали ни об одной инстанции, которая проводит независимое расследование по обвинениям в применении пыток, несмотря на четкие стандарты, предписанные в международном праве». Мендес отметил, что медработники в Таджикистане работают, не имея соответствующего оборудования. «Врачи не подготовлены для выявления случаев пыток, - отметил Мендес. - Власти должны гарантировать то, что медицинские эксперты не будут зависеть от правоохранительных органов. Однако в тех случаях, которые мы изучили, они не имеют такой независимости». В марте 2012 года в Уголовный кодекс Таджикистана были введены поправки, касающиеся проблемы применения пыток, и теперь за такое преступление грозит уголовное наказание и штрафы. Так, недавно по обвинению в применении пыток на семь лет был осужден участковый инспектор ОВД Яванского района, кроме того суд обязал его возместить материальную компенсацию потерпевшему. Участкового инспектора признали также виновным в превышении должностных полномочий и запретили ему работать в органах внутренних дел в течение пяти лет.

Международная организация «Amnesty International» в недавнем заявлении приветствовала решение суда, считая его явным признаком того, что таджикские власти всерьез намерены положить конец порочной практике пыток. В то же время организация выразила обеспокоенность тем, что по-прежнему получает из Таджикистана сообщения о случаях пыток и жестокого обращения с целью принуждения к даче признательных показаний. «Особую озабоченность вызывает тот факт, что лицам, находящимся в предварительном заключении, регулярно отказывают во встречах с адвокатом», - отмечается в заявлении «Amnesty International». Местные эксперты скептически отнеслись к осуждению обычного участкового инспектора за применение пыток: они сочли это показательным актом для международных организаций, а крупные чиновники правоохранительных структур продолжают путем пыток выбивать показания и не несут за это никакой ответственности. Пример тому - заявление задержанного по обвинению в убийстве Холмумина Сафарова - шурина президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По словам Шухрата Кудратова, адвоката задержанного, его подзащитного избивал ряд высокопоставленных чиновников правоохранительных органов. Однако Генеральная прокуратура заявила, что никаких фактов применения пыток не было, и даже не стала проводить проверку. Задержанный уже несколько месяцев находится под арестом после того, как в его доме в ходе третьего обыска были обнаружены патроны от пистолета. По словам Кудратова, никаких прямых доказательств вины его подзащитного у следствия нет. По данным Генеральной прокуратуры Таджикистана, за шесть месяцев текущего года в нее поступило 17 жалоб на пытки и другие виды жестокого обращения. Шесть заявлений подтвердились, по ним возбуждены уголовные дела, при этом лишь одно - о применении пыток. Остальные пять дел связаны с инцидентами, имевшими место до вступления в силу поправок к Уголовному кодексу, поэтому причастные к злоупотреблениям сотрудники силовых органов привлечены лишь к ответственности за превышение должностных полномочий. Хайрулло Мирсаидов Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистанские видеоартисты получили главный приз бишкекского фестиваля REFORMAT 2012-10-02 23:14 ИА Фергана.Ру Гран-при центральноазиатского фестиваля неформального кино “REFORMAT”, прошедшего с 27 по 30 сентября в Бишкеке, были удостоены известные ташкентские режиссеры Олег Карпов и Умида Ахмедова за фильм «Ангел и… два ее мужа». В этом фильме, представляющем собой синтез документального кино и видео-арта, рассказывается о женщине и двух ее мужьях – нынешнем и прошлом, которому волею обстоятельств временно негде жить, и теперь они с многочисленными нажитыми детьми уживаются под одной крышей.

Кадр из фильма «Это фильм о любви и парадоксах семейной жизни, - рассказывает Карпов. – Со стороны может показаться дико таким вот образом жить в одной квартире, хотя, несмотря на всю свою парадоксальность, в таких отношениях вполне может быть гармония». По его словам, данные отношения для центральноазиатской реальности весьма символичны. «Здесь, казалось бы, совершенно противоположные вещи, тем не менее, могут находиться в гармонии, - продолжает Карпов, - как, например, в одном человеке могут уживаться и христианство, и мусульманство. Нашей задачей как раз и являлось показать, что люди способны жить в мире и дружбе, несмотря на разные мировоззренческие представления». «Ангел и… два ее мужа» был снят в 2010 году, но впервые показан широкой публике только теперь - на прошедшем фестивале, где, кроме этого фильма Карпова и Ахмедовой, были представлены по одному фильму еще пятерых узбекистанцев: Александра Барковского, получившего третье место, Дениса Семенова, удостоенного поощрительного приза, Фрау Koch, Есении Курбатовой и Андрея Кудряшова. Всего же в фестивале “REFORMAT” приняли участие около 30 режиссеров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представивших более 40 фильмов. По итогам фестиваля первое место получил кыргызстанский режиссер Нурлан Асанбеков за короткометражный фильм «Лост», а второе – казахстанец Арс Исатаев за фильм «Всем плевать». По словам Карпова, фестиваль “REFORMAT” (реформа, переформатирование…), прошедший впервые и организованный бишкекским музеем современного искусства “TOLON MUSEUM” при поддержке Goethe-Institut Kazakhstan и фонда HIVOS/OPEN SOCIETY, по своему содержанию и задачам стал очень похожим на проведенный им в июне этого года в Ташкенте фестиваль CAFIF. В его основу также легло «кино, находящееся на обочине официального кинопроцесса, то есть кино, которое не попадает на экраны телевизоров, не участвует в «Золотом гепарде», а представляется лишь в интернете, на различных выставках современного искусства и фестивалях любительских фильмов».

Олег Карпов и Умида Ахмедова Семейная пара Карпова и Ахмедова активно занимается авторским кино с 2003 года. При этом Карпов ташкентским кинолюбителям больше известен как основатель «Музея кино», просуществовавшего с начала 2004 по конец 2009 годов, а Ахмедова – по громкому процессу в 2010 году, когда она за свой фильм «Бремя девственности» была признана виновной в «клевете» и «оскорблении» узбекского народа, а затем амнистирована. Сид Янышев Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||