| ← Июль 2016 → | ||||||

|

3

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

10

|

|||||

|

12

|

13

|

14

|

15

|

16

|

17

|

|

|

18

|

19

|

24

|

||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

В Узбекистане снимают фильм об основателях ИДУ - Тахире Юлдаше и Джуме Намангани

|

В Узбекистане снимают фильм об основателях ИДУ - Тахире Юлдаше и Джуме Намангани 2016-07-08 12:22 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Киностудия «Узбекфильм» снимает художественную ленту «Муқаддас истак» («Священное желание»), в которой представлена история человека, подвергшегося в советское время гонениям за свои религиозные убеждения, но ставшего свободным после обретения Узбекистаном независимости, сообщает «Озодлик» (узбекская служба Радио Свобода) со ссылкой на занятого в съемках актера, исполнившего одну из главных ролей.

«Это фильм, очерняющий идеологию терроризма. Задача фильма – борьба против исламских боевиков и чуждой идеологии, приходящей извне», - добавил актер. События, представленные в картине, происходят в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века в Ташкенте и Намангане. Среди главных героев – известные боевики, лидеры Исламского движения Узбекистана Тахир Юлдаш и Джума Намангани. Роль первого исполняет Комил Хамраев, второго играет Дильмурод Массаидов. В картине также заняты известные в республике актеры Сохиб Аббосхон, Гайбулла Ходжиев, Лола Элтоева и Гульбахор Юлдашева. Режиссер – директор киностудии «Узбекфильм» Хилол Насимов, известный кинозрителям своими пропагандистскими работами. По словам источников «Озодлика», съемочный процесс проходит в Намангане и близится к завершению. Ряд сцен снимали на базаре Чорсу. Во второй половине дня 7 июля в кинематографических целях здесь был взорван автобус, что стало поводом для паники среди населения: по Намангану быстро распространились слухи о том, что на рынке «Чорсу» произошел пожар.

«Базар находится в пяти километрах от нашего дома. Однако все говорят только об одном: рынок сгорел», - написал в редакцию «Озодлика» один из жителей Намангана с просьбой помочь прояснить ситуацию. Источник радиостанции, живущий близ Чорсу, пояснил, что на территории рынка снимают финальные сцены фильма «Муқаддас истак». Картина снимается по заказу Национального агентства «Узбеккино», премьера приурочена ко Дню независимости страны, который отмечается 1 сентября. Фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах. По неофициальным данным, на создание «Муқаддас истак» из госбюджета было выделено около 1 миллиарда сумов (более $161 тысячи по курсу «черного рынка»). Напомним, Тахир Юлдаш (Юлдашев) и Джума Намангани (Джумабай Ходжиев) – уроженцы Наманганской области. В 1991 году Юлдаш возглавил в Намангане исламистскую организацию «Адолат уюшмаси» («Общество справедливости»), принял активное участие в создании экстремистской организации «Ислом лашкорлари», а также являлся одним из основателей военизированной групировки «Товба» - вместе с Джумой Намангани. После начала в Узбекистане антиисламистской кампании Юлдаш уехал через территорию Таджикистана в Афганистан, где вскоре занял положение ведущего политического лидера узбекских исламистов. По такому же пути последовал и Джума Намангани. В 1996 году Юлдаш стал политическим руководителем ИДУ. Официальный Узбекистан считает его и Намангани одними из главных организаторов попытки государственного переворота в Узбекистане в феврале 1999 года (во время осуществления терактов в Ташкенте находился в Тегеране), оба заочно приговорены к смертной казни. В 1999-2000 годах Юлдаш развернул активную деятельность с целью объединить все силы, оппозиционные узбекскому президенту Исламу Каримову. Сообщения о ликвидации Тахира Юлдаша и Джумы Намангани появлялись неоднократно, а затем выяснялось, что они живы. В конце концов, оба были убиты в Афганистане: Намангани – осенью 2001 года, Юлдаш - летом 2009-го в ходе спецоперации американских войск. Отрарская библиотека – миф в законе 2016-07-08 13:56 ferghana@ferghana.ru (Алексей Гончаров) Мой приятель, сидя как-то на скучной университетской лекции по политэкономии, написал трактат о родстве чукчей и древних египтян, зацепившись за сходство пирамид и чума. Но все это хорошо в шутку. А когда молодое государство начинает открывать для себя собственную историю и пользуется при этом мифами и легендами – это чревато. Чревато тем, что в собственном самообольщении мы просто утрачиваем чувство меры и становимся посмешищем в глазах соседей. Так в свое время посмешищем стал Советский Союз, когда после войны партия дала историкам задание сделать русских самым гениальным народом в мире. Именно тогда появилась ехидная фразочка: «Россия - родина слонов, а болгарский слон - лучший друг русского слона». И ведь многие в это до сих пор верят. Подмена истории В 2007 году на средства Фонда Эберта в Алматы была издана тиражом в тысячу экземпляров книга с громоздким названием «Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана», в которой авторы - три маститых историка Нурболат Масанов, Жулдузбек Абылхожин и Ирина Ерофеева - бьют тревогу: «Очень часто апелляция к прошлому, обретая политически или идеологически заданную целесообразность, сопровождалась игнорированием научного знания и его подменой мифотворческими интерпретациями. Во все времена это оправдывалось, как правило, «беспроигрышными» ссылками на патриотическое подвижничество во имя идеи укрепления духа нации, ее высокостатусного самоутверждения…. «Подлинно народной» достойна быть только та история, которая расцвечена выдающимися политическими и культурными достижениями, сокрушительными походами против врагов, обширнейшими границами как во времени, так и в пространстве; гораздо более древней, чем у современных геополитических соседей, государственностью; уходящими вглубь тысячелетних горизонтов могучими корнями этногенеза и т.д. Нетрудно догадаться, что такая исключительно комплиментарная историографическая парадигма возможна только посредством мифологизации прошлого». В своем объемном исследовании авторы приводят примеры множества мифов из истории Казахстана, которые греют душу псевдопатриотам, но с реальностью ничего общего не имеют. Однако труд, который мы процитировали, широкой публике не знаком. А мифы историю страны продолжают буквально захлестывать. Вымысел приятнее  Широко растиражированный вымышленный портрет хана Аблая И кое-кто узнал. Поскольку увидеть «настоящего» Аблай-хана можно только в специальной монографии, изданной на казахском языке маленьким тиражом. А для подавляющей массы населения продолжают тиражировать вымышленный портрет, очень далекий от оригинала. Когда я попробовал заявить об этом на конгрессе журналистов в Туркестане, кое-кто из старших коллег зашикал. Не понравилось. Что ж, миф всегда прекраснее реальности. Но нельзя же его путать с подлинной историей. А между тем то же самое у нас и с тиражированием облика великого поэта Махамбета Утемисова. А вот еще одна сказочка. Еще в начале девяностых было заявлено, что на великом курултае, на холме Ордабасы собрались бии Толе, Казыбек и Айтеке, представлявшие три жуза. Тогда о курултае было известно очень немного. Потом стараниями ученых его подлинная история начала проясняться, и тут-то выяснилось, что младший жуз на курултае Айтеке би представлять не мог, поскольку умер за несколько лет до этого события. Однако клише осталось. И сейчас для историков правда одна, а для не связанных с этой наукой казахстанцев - другая. Исторические мифы живучи. В России, например, только сейчас решились сказать, что на Куликовом поле, где установлен памятник в честь знаменитой битвы, ее никогда не было. Просто некий помещик, владевший этими землями в начале XIX века, нашел там несколько наконечников стрел и сообщил всем, что битва состоялась именно здесь. Мифы большие тянут за собой мифы помельче, и вот уже в романе Саурбека Бакбергенова «Смерть Темирлана» мы читаем, что родился этот исторический деятель в… Туркестане. И всю свою молодость провел неподалеку, в горах Казыгурта. Роман кстати издан тиражом в 50 000 экземпляров и стоит копейки, а серьезные монографии и до 5000 экземпляров не дотягивают и стоят не меньше 1000 тенге. И читать их не так увлекательно. Романиста упрекнуть не в чем, он имеет право на вымысел, но не пора ли нашему государству подумать о том, что бы издать нормальную историю Казахстана, свободную от нелепых домыслов, и доступную массовому читателю… А пока сделать вывод о том, как формируется историческое самосознание народа совсем не сложно. Несколько десятков лет прошло с тех пор, как гениальный Толкиен создал свою историю Средиземья. Для миллионов людей во всем мире этот выдуманный мир стал едва ли не реальностью. Недавно одна знакомая прямо у меня спросила: «Так что, хоббиты и вправду были?» Красивая сказка никому не во вред. Но стоит ли подменять сказками историю огромной страны?... Библиотека, которой не было Обратимся к древнему Отрару. Сейчас стало модным на самом высоком уровне говорить о «знаменитой Отрарской библиотеке». Но все попытки исследователя понять, откуда пошли эти разговоры, обречены на провал, поскольку ни один средневековый историк о ней не упоминает. Спору нет, в большом культурном городе, да еще на Великом шелковом пути книг было немало. Но с чего это мы решили, что в Отраре была именно библиотека?

«Отрарская библиотека — огромная библиотека, согласно легенде существовавшая в домонгольском Отраре. Основание библиотеки в Фарабе (Отраре) приписывается учёному и философу Аль-Фараби. В конце XII века хранителем книжного собрания называется Хисамуддин из рода Сунак. Библиотека считалась второй по величине после Александрийской. Отрар был стёрт с лица земли во время завоевательных походов Чингисхана, а дальнейшая судьба его книжных богатств не задокументирована» («Википедия»). Заметим сразу, что никакую библиотеку в Отраре аль-Фараби основать не мог уже в силу того, что покинул родные края подростком и никогда туда не возвращался, прожив всю сознательную жизнь в Багдаде, а затем в Дамаске. Но откуда же легенда? На эту тему мы как-то беседовали с известным южноказахстанским археологом Александром Грищенко. Он буквально огорошил меня неожиданным заявлением: - Знаешь, легенда возникла недавно, где-то в семидесятых годах. Помню, к нам обратился тогда некий пенсионер, безаппеляционно заявивший, что знает, где закопана Отрарская библиотека. До этого и слухов о ней не было, и легенд никаких. А тут как снежный ком. Мы пытались его разубедить. Но он отправился к первому секретарю обкома партии. Последовало указание: проверить. Поехали. Была поздняя осень, грязь. Пенсионер указал на клумбу напротив районной прокуратуры. Перекопали все - и, конечно, безрезультатно. Итак, легенда эта недавнего происхождения. Но за полвека существования она буквально расцвела. Вот ректор университета «Кайнар» Еренгаип Омаров рассказывает в интервью, безбожно путая исторические факты о гибели библиотеки Александрийской якобы по вине Юлия Цезаря и о том, что на самом деле «Отрарская библиотека» была не второй, а крупнейшей в мире. А далее он заявляет: «Я убежден, что Отрарская библиотека не погибла, она была надежно спрятана... В катакомбах. В то время, когда основная часть жителей была задействована на защите города, 5-10 доверенных людей, самоотверженных энтузиастов, упаковывали книги и свитки в сундуки, выносили их за пределы Отрара по подземным тоннелям и глубоко под землей в песчаных катакомбах складировали». И не смущает ректора, что за многие десятки лет археологических раскопок на городище Отрар никаких катакомб не обнаружено. Да и не могло быть обнаружено, поскольку грунтовые воды подходят здесь к поверхности слишком близко для того чтобы можно было рыть масштабные сухие подземелья для хранения книг. А далее ученые увлеченно рассказывает, что в библиотеке были книги саков и гуннов. А это уже нечто. По мнению историков, у гуннов своей письменности вообще не было. А от саков нам осталась единственная, до сих пор не расшифрованная надпись на серебряном блюде. Множество подобных интервью можно найти в сети, и все они похожи, поскольку у легенды об Отрарской библиотеке один источник. И нам удалось его найти. Где собака зарыта В 1971 году в мартовском номере популярного журнала «Вокруг света» вышел большой очерк «Курганы Отрара», подписанный специальными корреспондентами Д.Досжановым и В.Маловым. В те годы на городище Отрар работала вторая по размаху в СССР археологическая экспедиция. Поэтому приезд туда представителей популярного всесоюзного журнала был естественен. Журналисты встретились с руководителем экспедиции, доктором исторических наук, маститым археологом Кемалем Акишевым. Однако в очерке нет никаких прямых ссылок на интервью с ученым. Зато есть масса журналистских фантазий об Отраре. И главная из них - фантазия о библиотеке.

«Древние хроники единодушно утверждают, что за столетия в Отрарской библиотеке были собраны тысячи и тысячи книг со всего света — кипчакские летописи, обтянутые бараньими шкурами, арабские дастаны, книги, написанные на белой шагреневой коже, индийские своды, украшенные рыбьей чешуей, инжали мусульман, евангелия христиан... Книги научные и художественные, стихи и рецепты лекарств, книги религиозные и описания путешествий, совершенных в древности... И эта сокровищница все пополнялась и пополнялась. В конце XII века Отрарская библиотека была крупнейшей в мире после знаменитой библиотеки в Александрии — так единодушно утверждают древние хроники». Какие «древние хроники единодушно утверждают…», остается загадкой. Поскольку эти хроники появились только в фантазии этих авторов. Но именно этот очерк в популярном журнале и послужил началом легенды о бибилиотеке. Апологеты ее существования попросту цитируют строки из давнишнего журнала. Только ссылок на него давно никто не делает, а цитаты подаются как из некоего древнего источника. Например: «Сохранился реестр фолиантов, хранящихся в Отрарской библиотеке: «Кипчакских летописей, обернутых в баранью шкуру, – семьдесят пять мотков; древних книг – десять; духовных книг, написанных на сафьяне козлиной шкуры, – одна тысяча тринадцать; индийских книг с рецептами великих лекарей и вобравших мудрость звездочетов – три кипы; арабских книг – тридцать; римских летописей – девять; ученых трактатов на языках фарси-пехлеви, иудейском, китайском, славянском и кипчакском – двенадцать тысяч семьдесят две; двести тюков папирусных свитков; девяносто вавилонских плит». Звучит убедительно, только это тоже - цитата из того же очерка. Так и зажил миф об Отрарской библиотеке своей самостоятельной жизнью, породив многочисленных энтузиастов поисков того, чего никогда не было. Вот уж воистину - «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется»… Алексей Гончаров Воспоминания Сурата Икрамова: Как в Ташкенте наказали судью-взяточницу 2016-07-08 14:47 ferghana@ferghana.ru (С.Икрамов) «Фергана» продолжает публикацию рассказов из книги воспоминаний известного ташкентского правозащитника Сурата Икрамова. Являясь лидером ИГНПУ (Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана), он распространил около двух тысяч информационных сообщений в защиту прав человека в республике. Сегодняшний его рассказ подготовлен на основе трех из них: правозащитник повествует об аресте судьи, которая прославилась своей жестокостью, вынесла 11 незаконных смертных приговоров и попалась на взятках в особо крупных размерах. «Индульгенция» для судьи С самого начала создания ИГНПУ члены нашей организации, в том числе и я, активно занимались мониторингом судебных процессов. Как правило, это были «заказные» суды с заведомо известным обвинительным приговором. Следствие фальсифицировало дело, прокуратура его утверждала, а судьи без всяких веских доказательств давали подсудимым огромные сроки заключения. В таких случаях меня особенно возмущала позиция судей - специалистов, которые официально ни от кого не зависят и решают судьбы людей, «руководствуясь законом и личным убеждением». На деле оказывалось, что все это блеф: как судье скажут «сверху», так он и «выкручивает» процесс. Получалась наглядная демонстрация известной поговорки про закон, который что дышло - куда повернул, туда и вышло. При этом судьи считали, что, исполняя «заказы», они получают своеобразную индульгенцию. И другие судебные процессы «выкручивали» уже в пользу своего кармана, но демонстрируя свою полную независимость. Да, они не зависимы - от закона и каких-либо моральных принципов. Поэтому, когда в начале 2005 года я узнал, что одна из «заказных судей» - судья Ташкентского городского суда по уголовным делам Комила Абдувалиева - попалась на взятке и сама оказалась на скамье подсудимых, тут же решил провести мониторинг этого судебного процесса. Смертные приговоры ни за что и особняк в столице Оказалось, что это затруднительно - процесс проходил в Верховном суде в закрытом режиме. Точнее, суд официально был открытым, просто никого из «посторонних» в нарушение закона в зал заседаний не допускали. Не пустили и меня, и других членов нашей организации. Но мы все-таки провели мониторинг - правозащитники Фарида Рахимова и Рахматулло Алибаев изучили происходящее, беседуя с пострадавшими и свидетелями, с которыми знакомились возле здания суда. Как удалось выяснить правозащитникам, 53-летняя Комила Абдувалиева - уроженка Наманганской области. Работала заместителем председателя Наманганского областного суда, потом судьей Верховного суда, а затем судьей Ташкентского городского суда по уголовным делам. За время своей деятельности на этих должностях прославилась своей жестокостью и необъективностью. Главным ее преступлением, на мой взгляд, было то, что она приговорила к высшей мере наказания, как минимум, 11 подсудимых, вина которых на судебных процессах не была доказана. Тогда в Узбекистане в качестве этой высшей меры еще применялась смертная казнь, и выходило, что Абдувалиева лишила жизни невиновных людей. Часть этих узаконенных убийств была совершена как раз на «заказных» процессах. Видимо, полагая, что у нее от властей за добросовестное выполнение заказов есть та самая индульгенция, Абдувалиева стала нагло вымогать взятки у участников уголовных процессов. И настолько увлеклась, что требовала большие деньги одновременно как с близких родственников подсудимых, так и с пострадавших. Однако после получения вознаграждения выносила приговоры, ухудшающие положение и подсудимого, и пострадавшего. Зато на вырученные таким образом средства построила огромный особняк в Ташкенте. Все было, как в кино Зарвавшаяся судья попалась на процессе, который проводился под ее председательством в Ташкентском городском суде в ноябре 2004 года. На скамье подсудимых тогда оказались жители каракалпакского города Турткуль. Их обвиняли по целому «букету» статей Уголовного кодекса: 164 («Разбой»), 165 («Вымогательство»), 118 («Изнасилование»), 119 («Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме»). В данном случае не важно, совершили подсудимые на самом деле эти преступления или нет. Важно другое: статьи, особенно две последних, были не просто серьезными, а еще и позорными. Родственники подсудимых находились в шоке. Но, как выяснилось, эта, казалось бы, безвыходная ситуация может разрешиться самым положительным образом и прямо в зале суда. Выход подсказала Комила Абдувалиева. В перерыве суда она пригласила в свой кабинет близких родственников подсудимых - Минновар Бекназарову и Озоду Хорунову, и сообщила им, что может вынести оправдательный приговор всего за 2000 долларов США. Родственники обрадовались и дали судье 500 долларов авансом. Остальную сумму Абдувалиева потребовала принести до 23 ноября, на которое было назначено оглашение приговора. После чего неоднократно звонила по телефону Бекназарой и Хоруновой, напоминая о «долге» в полторы тысячи. Но родственники таких денег найти так и не смогли. И, отчаявшись, обратились с жалобой в республиканское управление Службы национальной безопасности (СНБ).

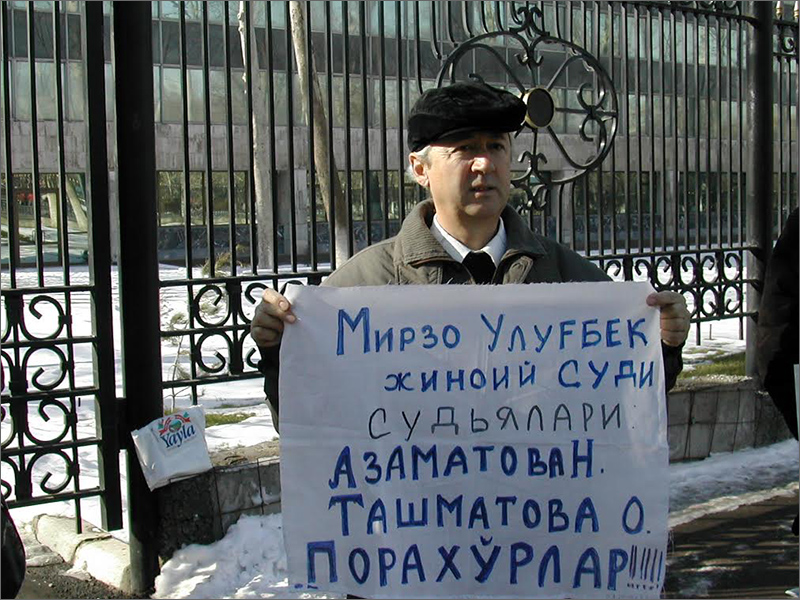

В итоге в три часа дня 23 ноября Минновар Бекназарова принесла в кабинет судьи Абдувалиевой обещанные 1500 долларов. Та деньги взяла и пообещала Бекназаровой, что всё будет в порядке. Через пять минут в кабинете Абдувалиевой появились сотрудники СНБ, и дальше события проходили точно так же, как все не раз видели в детективных фильмах - обнаружение полученных денег, высвечивание на них специальным прибором заранее помеченных слов «Взятка», понятые, протокол и арест. В сумочке судьи были обнаружены еще 3000 долларов США. Абдувалиева клялась, что это ее личные сбережения, что взяла их с собой для покупки какой-то ценной вещи, но происхождение этих денег выяснилось очень быстро - после ареста судьи в правоохранительные органы обратились еще восемь пострадавших, у которых та в результате вымогательства получила солидные взятки. Так что дело, открытое на Абдувалиеву Следственным управлением СНБ республики по статье 210 Уголовного кодекса «Взятка», состояло сразу из нескольких эпизодов. Скандал получился довольно громким: из-за ареста Абдувалиевой со своих должностей были смещены председатель Ташкентского суда по уголовным делам Мустафаев и его заместитель Сагатов. (Прошу у читателей прощения: когда я писал свои сообщения, то, как правило, не указывал имена чиновников, называл лишь их инициалы, а иногда фамилии. Сейчас же, из-за давности прошедшего времени, уточнить полные ФИО моих героев весьма затруднительно, поэтому оставляю все так, как есть). Подсудимая – под надежной защитой Впрочем, громким скандал с арестом судьи Абдувалиевой был только в «верхушке» судебно-правовой системы. Узбекские СМИ о смещении руководства Ташгорсуда и случае с попавшейся на взятке судьей ничего не сообщили. Мустафаев и Сагатов не были изгнаны с позором из судей, как следовало ожидать, их просто переведели на другие ответственные должности. Суд над Абдувалиевой проходил не то, что в закрытом, а, можно сказать, тайном порядке. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь. 18 февраля в ИГНПУ обратился житель города Намангана Бахриддин Шамсутдинов, который предоставил десятки фактов и документов, разоблачающих преступную деятельность судьи Комилы Абдувалиевой. Факты совпали с той информацией, которую собрали правозащитники ИГНПУ, и уже на следующий день я опубликовал сообщение об аресте проворовавшейся судьи. В результате о суде над вымогательницей узнали другие пострадавшие от нее граждане, и в Ташкент стали приезжать люди, столкнувшиеся с произволом. Однако, как выяснилось, Абдувалиева оказалась под надежной защитой. И председательствующий на суде по ее делу судья М.Хасанов, и участвовавшие в процессе прокуроры Абдуллаев и Давидов всячески ограждали подсудимую от нежелательных эксцессов, категорически отказываясь пускать в зал суда новых свидетелей. При этом Абдувалиеву пытались не только оградить, но и выгородить. В соответствии со статьей 210, по которой она обвинялась, ей грозило от 10 до 15 лет лишения свободы. Однако даже государственный обвинитель Давидов, являвшийся также помощником прокурора города Ташкента, просил суд смягчить подсудимой срок наказания до 8 лет, ссылаясь на то, что та болеет сахарным диабетом. Пикет возле железной решетки Узнав обо всем этом, а также о том, что оглашение приговора назначено на 21 февраля 2005 года, прибывшие в Ташкент пострадавшие и близкие родственники незаконно осужденных решили в этот день пикетировать Верховный суд, и требовать не только сурового наказания для бывшей судьи, но также пересмотра ее незаконных приговоров и возмещения ущерба. Такой пикет действительно состоялся 21 февраля в 10 часов утра. В нем приняли участие 20-25 пострадавших и их родственников. При этом многие из участников пикета не только требовали примерно наказать Абдувалиеву, но и выражали свои претензии другим судьям. Стоя возле высокой железной ограды, которой обнесен Верховный суд, они держали плакаты, на которых было написано: «Я - жертва судебного произвола!», «Судьи Мирзо-Улугбекского суда Н.Азаматова и О.Ташматова - взяточники!», «Требую отставки «слепых» судей Верховного суда!»

Но пикет ни малейшим образом не помог его участникам - судебные решения им не пересмотрели и компенсаций не дали. Их даже не пустили в зал суда на оглашение приговора, которое состоялось после обеда. Впрочем, на процесс также не были допущены свидетели, пострадавшие, наблюдатели, правозащитники и журналисты. Лишь вечером секретарь судьи позвонил пострадавшим домой и сообщил, чтобы они на следующий день забрали копии приговора суда. Однако при этом даже отказался назвать, на какой срок осуждена Абдувалиева. Лишь 22 февраля удалось узнать, что экс-судье дали срок ниже низшего предела - за вымогательство взяток в особо крупных размерах она получила всего 7 лет. И это несмотря на то, что все эпизоды с получением взяток на суде были доказаны, и Абдувалиева сама признала свою вину. «Индульгенция» в действии Лично я сильно сомневаюсь, что судья, попавшаяся на взятке, а до этого ни за что отправившая на смерть 11 человек, отсидела и этот срок «от звонка до звонка». Как подсказывает моя богатая практика, такие люди долго в зоне не сидят. Семь-восемь месяцев в льготных условиях, и всё - их выпускают по амнистии. Поэтому не удивительно, что, когда судьи стали все чаще попадать на скамью подсудимых, коррупция в судебно-правовой системе не прекратилась, а, наоборот, приобрела еще большие масштабы. В итоге дошло до того, что СНБ стала отлавливать судей-взяточников не по одиночке, а целыми коллективами. Если не ошибаюсь, в 2009 году был арестован или задержан почти весь состав судей Ташкентского областного суда по уголовным делам. В 2012 году такая же судьба постигла Учтепинский межрайонный суд города Ташкента по гражданским делам. Тюремной камеры избежали только те судьи, кто в день визита сотрудников СНБ по счастливому стечению обстоятельств был на больничном или в летнем отпуске. Ввиду того, что судьи сами фактически оказались в качестве кандидатов в заключенные, работать тогда в Учтепинском суде было некому, и суд несколько месяцев не работал. Вынужденное бездействие прикрыли «фиговым листком» - закрыли учреждение на ремонт. Но и в случае с Ташкентским областным судом, и в случае с судом Учтепинским все фигуранты дела, можно сказать, отделались легким испугом. Кто своими же коллегами был выпущен по амнистии, кто получил условный срок. В должности судьи вряд ли кто из них был восстановлен - то была бы уже фантастика на правовую тему. Зато большинство подались в адвокаты. И теперь занимаются не менее прибыльным делом, чем раньше - передают взятки от заинтересованных лиц другим судьям, которых пока еще не успели арестовать. Получается, что индульгенции от властей у них все-таки имеется. Сурат Икрамов Первые опубликованные фрагменты воспоминаний автора можно прочитать здесь и здесь. Верховный суд Кыргызстана снова рассмотрит дело пожизненно осужденного правозащитника и журналиста Азимжана Аскарова 2016-07-08 14:47 ferghana@ferghana.ru (Даниил Кислов) Один из самых сложных вопросов для сегодняшней судебной системы Кыргызстана — вопрос о пересмотре приговора Азимжана Аскарова. Заседание Верховного суда страны по делу журналиста и правозащитника назначено на понедельник, 11 июля. Если судьи отменят свой собственный приговор и возобновят расследование, шестидесятипятилетний Аскаров, шесть лет назад приговоренный к пожизненному заключению, получит хоть какую-то надежду на освобождение. Новое заседание назначено высшей судебной инстанцией страны по жалобе самого Аскарова и его адвоката. Жалоба обращает внимание на «вновь открывшиеся обстоятельства», имея в виду решение Комитета ООН по правам человека, призвавшего Кыргызстан «немедленно освободить содержащегося в тюрьме политического активиста и журналиста». Эксперты Комитета, а это независимые специалисты - юристы и правоведы - установили, что Азимжан Аскаров был задержан незаконно, содержался в бесчеловечных условиях, подвергался пыткам и жестокому обращению и был лишен возможности надлежащим образом подготовить свою защиту для судебного разбирательства. В принципе, эти же самые выводы можно было задолго до решения ООН сделать самостоятельно, побывав на любом судебном заседании, проходившем на юге Кыргызстана. Я присутствовал на одном таком заседании осенью 2010 года. Аскарова приводили в зал суда избитого, в синяках, наклоняя его голову почти до земли. Ни ему, ни его адвокатам почти не давали говорить: в зале находились только родственники растерзанного милиционера и его сослуживцы, что беспрестанно осыпали подсудимых оскорблениями. Свидетелей со стороны защиты почти не было: часть из них запугали расправами, другая часть дала письменные показания, которые суд упорно отказывался приобщать к делу. Свидетелями со стороны обвинения были коллеги жертвы и давние враги правозащитника - милиционеры из Базар-Коргона, чью противозаконную деятельность годами расследовал ненавистный им Азимжан Аскаров. Все они сидели в зале (хотя это не отвечает правилам судопроизводства) и имели возможность согласовывать свои свидетельства, как будто под копирку повторяя одни и те же слова. Международные организации все эти годы очень много писали о деле Аскарова. Взывали к правительству, к бывшему и нынешнему президенту, к парламенту Кыргызстана, к судебной системе, требуя человечного отношения к Аскарову, справедливого разбирательства по обвинениям в его адрес и соблюдения правила состязательности сторон на суде. К моему глубочайшему сожалению, эти призывы услышаны не были. Аскаров все еще сидит в тюрьме, хотя и продолжает твердить о своей невиновности. Его здоровье стремительно ухудшается, к нему уже не пускают никого, кроме родственников. Вспоминают в прессе об Аскарове реже: в последнее время о правах человека, о защите национальных меньшинств, о справедливости судов и о правах человека газеты Кыргызстана вообще пишут все меньше и меньше. «Дело Аскарова» грозит уйти почти в тень, исчезнуть из общественного поля. И в этих обстоятельствах Комитет ООН призывает республику аннулировать обвинительный приговор и освободить Аскарова. Что же ответит республика, точнее, ее Верховный суд? Я не могу давать рекомендации киргизским судьям, могу лишь выражать свою надежду и делиться своим мнением. На мой взгляд, лучшим вариантом для суда и для правительства Кыргызстана, желающего сохранить свое лицо, стало бы решение о немедленном возобновлении расследования и тщательном изучении всех обстоятельств дела Аскарова, описанных в экспертном заключении ООН. Кроме того, надо заново пересмотреть все дело, «улики» и «доказательства» для которого выбивались под пытками. Надо привлечь всех возможных свидетелей защиты, обеспечив всем им полную защиту со стороны государства. Конечно, такое расследование не получится провести за день или даже за месяц. Именно поэтому старого и больного заключенного Аскарова следует незамедлительно освободить из тюрьмы и предоставить ему профессиональную врачебную помощь. Чтобы этот человек, проведший уже почти шесть лет в одиночной камере, имел шанс дожить до справедливого суда. Надеюсь, что такой суд в Кыргызстане все же возможен. Была бы воля властей. Даниил Кислов, главный редактор ИА «Фергана.Ру». Справка «Ферганы»: Руководитель правозащитной организации «Воздух», этнический узбек Азимжан Аскаров занимался правозащитной деятельностью с 1996 года. Он был арестован 15 июня 2010 года в Базар-Коргонском районе Джалалабадской области Кыргызстана по обвинению в участии в межэтническом конфликте между представителями узбекской и киргизской национальностей и убийстве. По показаниям местных правозащитников, Аскаров занимался мониторингом и документированием нарушений прав человека во время трагических июньских событий на юге Кыргызстана, снимал отдельные моменты правонарушений на фото- и видеокамеру. Коллеги правозащитника в Киргизии и Узбекистане уверены, что он только беспристрастно выполнял свою общественную миссию, а не принимал участия в беспорядках, и тем более не убивал других людей. Тем не менее, 15 сентября 2010 года Аскаров был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества за «организацию массовых беспорядков» и «соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов». Приговор Аскарову - пожизненное лишение свободы - был оставлен в силе всеми вышестоящими инстанциями, в том числе и Верховным судом Киргизии. Правозащитное сообщество считает Азимжана Аскарова одной из жертв избирательного правосудия и настаивает на объективном пересмотре его дела. С таким призывом оно обращалось и к Розе Отунбаевой, в период президентства которой и произошла Ошская трагедия, и к действующему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву и к Генпрокуратуре. С призывами провести справедливое судебное разбирательство дела Аскарова выступали, к примеру, посольство США в Кыргызстане, Amnesty International, базирующийся в Нью-Йорке международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ), Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, Всемирная организация против пыток и другие. В ноябре 2013 года Азимжан Аскаров направил в Комитет ООН против пыток обращение, в котором рассказал о пытках, примененных к нему во время следствия, заявил о неправосудности вынесенного ему приговора и настаивал на пересмотре своего дела. В марте 2011 года Азимжану Аскарову присудили престижную премию Homo Homini, которую правозащитное сообщество People in Need (Люди в нужде) ежегодно вручает выдающимся личностям, «внесшим значительный вклад в борьбу за права человека и демократию». В 2012 году Аскаров был удостоен награды Press Freedom Award Комитета по защите журналистов (CPJ). В июле 2015 года Государственный департамент США наградил Аскарова премией «Защитник прав человека». Все это вызвало резкую реакцию Бишкека: Министерство иностранных дел назвало Аскарова «преступником», а правительство Кыргызстана денонсировало базовое соглашение о сотрудничестве США и Киргизии по поставкам гуманитарной помощи. Киргизские и международные правозащитники не раз обращались к руководству Кыргызстана с просьбой пересмотреть дело Аскарова и отменить пожизненный приговор. В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал Кыргызстан немедленно освободить Азимжана Аскарова и аннулировать решение о признании его виновным. Рассмотрев жалобу осужденного, члены Комитета пришли к выводу, что Аскаров был незаконно задержан, содержался в бесчеловечных условиях, подвергался пыткам и жестокому обращению и был лишен возможности надлежащим образом обеспечить свою защиту в ходе судебного разбирательства. Подробнее об этом можно прочитать здесь и здесь. В мае Amnesty International призвала власти Кыргызстана согласно решению Комитета ООН по правам человека незамедлительно освободить Аскарова, возместить причинённый ему ущерб, обеспечить неотложную медицинскую помощь и аннулировать судимость. Amnesty International повторила, что обвинения против Аскарова были сфабрикованы и имели политическую подоплёку с тем, чтобы помешать его законной правозащитной деятельности. Аскаров - узник совести, которого лишили свободы исключительно за пользование правом на свободу выражения мнений. 11 июля, на заседании Верховного суда Кыргызстана, которое объявлено открытым, будут присутствовать местные правозащитники, дипломаты из разных стран, представители международных правозащитных организаций, таких как Human Right Watch, Front Line Defenders, Amnesty International. 12-13 июля Бишкек посетит канцлер Германии Ангела Меркель. Она проведет встречи с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым, спикером парламента, верховным муфтием и другими официальными лицами. Международные правозащитные организации просят немецкого канцлера призвать киргизского президента к немедленному освобождению Азимжана Аскарова. Справку подготовила Феруза Джани |

| В избранное | ||