| ← Май 2015 → | ||||||

|

2

|

3

|

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

|

11

|

12

|

13

|

14

|

16

|

17

|

|

|

18

|

19

|

20

|

21

|

22

|

23

|

24

|

|

25

|

26

|

27

|

28

|

29

|

30

|

31

|

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://www.rusbatya.ru

Открыта:

19-11-2007

Адрес

автора: home.child.batya-owner@subscribe.ru

Статистика

0 за неделю

Весенние цыплята

|

Свежие статьи в интернет-журнале для настоящих пап "Батя".

Весенние цыплята 2015-04-17 01:42 Наталья Красноум В этой поделке уживаются сразу несколько техник: папье-маше, объемная аппликация, поделки из яиц, бумажная мозаика. Сам процесс похож на необычную игру, потому что утомительные рукодельные техники упрощены до предела и сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой.

Цыпленок в яйце

Эта идея для тех пап, у которых подрастают дочери. Поделка получается нарядной, ее можно украсить и после играть.

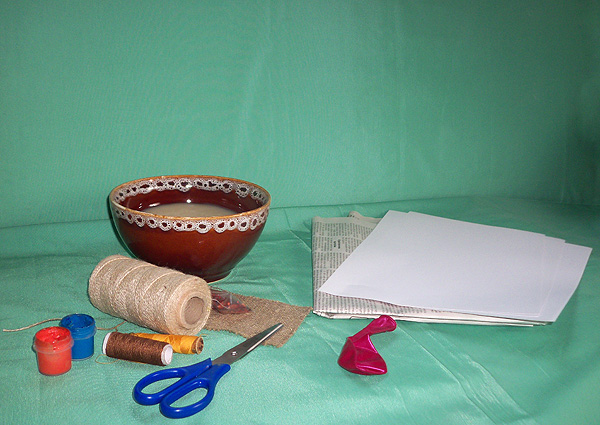

Вам понадобятся:

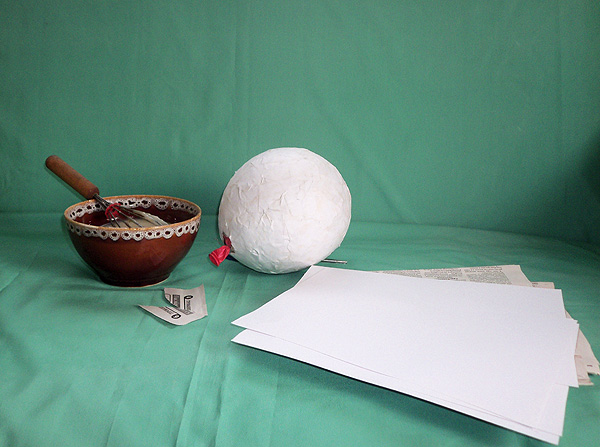

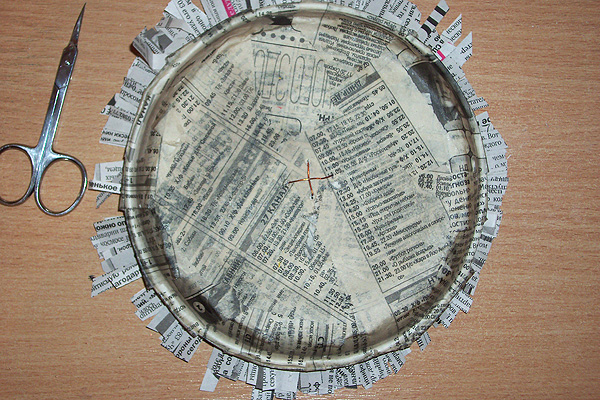

Большое яйцо, в котором будет жить цыпленок, выполняется в технике папье-маше. Основой служит надутый воздушный шар.

Разорвите газету на небольшие кусочки. Макайте каждый кусок в клейстер и обклеивайте шарик, оставив хвостик (в этом месте мы сделаем петельку, чтобы подвешивать поделку как украшение). Необходимо сделать 3-4 бумажных слоя. Если вы видите, что кусочки газеты ложатся не морщась, укрупняйте их, чтобы работа спорилась.

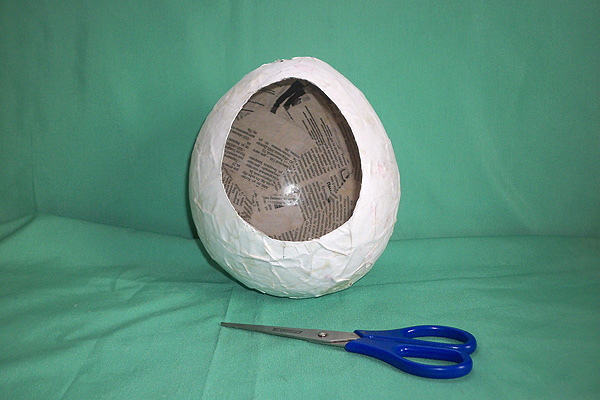

Когда заготовка яйца высохнет, лопните воздушный шар и вытащите его через отверстие для хвостика. Заготовка, которая высохла как следует, издает шуршащий звук, тогда как сырая поделка тяжелая и «глухая». Зашкурьте наружную сторону скорлупы наждачной бумагой.

Наметьте окошко. Можете сделать контур с помощью овального шаблона. Сделайте небольшой прокол острым предметом, вырежьте овал. Аккуратно оформите отверстие для петли.

Обклейте яйцо внутри кусочками цветной бумаги, тканью или гофрированной бумагой. (Гофрированная бумага удобнее всего.)

Задекорируйте наружную часть скорлупы. Можно сделать это цветной бумагой в технике папье-маше, или выполнить мозаику или же просто покрасить гуашью. Чтобы гуашь не «мазалась» после высыхания, смешайте порцию краски с клеем ПВА.

Закрепите внутри яйца подушку из сложенного в несколько раз куска ткани. Задекорируйте гнездо цветной бумагой. Нарежьте листы бумаги тонкими полосками, сверните пучок в кольцо и уложите на подушку. Возьмите разноцветную бумагу, чтобы сделать дом для цыпленка нарядным.

Покрасьте пустую скорлупу для цыпленка гуашью с ПВА или же сварите ее в краске для пасхальных яиц. Сделайте цыпленку прическу из ниток: намотайте нитку на два пальца, перевяжите пучок посередине, концы подравняйте, закрепите шевелюру. Глаза сделайте из бусин или из пластилиновых шариков. Чтобы пластилиновые глаза не отпали, посадите их на клей ПВА. Клюв тоже сделайте из пластилина.

Укрепите цыпленка внутри яйца, если вы делали украшение, и оставьте его подвижным, если девочка будет играть. Можно обклеить цыпленка цветной бумагой. Цыпленок из скорлупы, обклеенный бумагой, очень прочный. Если быть аккуратными, с ним можно играть.

Проявите фантазию, декорируя скорлупу, и сделайте петлю, чтобы яйцо можно было подвесить.

Умный цыпленок

Вам понадобятся:

Одноразовые тарелки – это днище гнезда. Обклейте их с обеих сторон в два слоя. По краям пустите бумагу внахлест.

Скорлупки-половинки – часть композиции. Обклейте их газетой в один слой только внутри.

Цельная скорлупа – будущий цыпленок. Для прочности обклейте ее бумагой в два слоя.

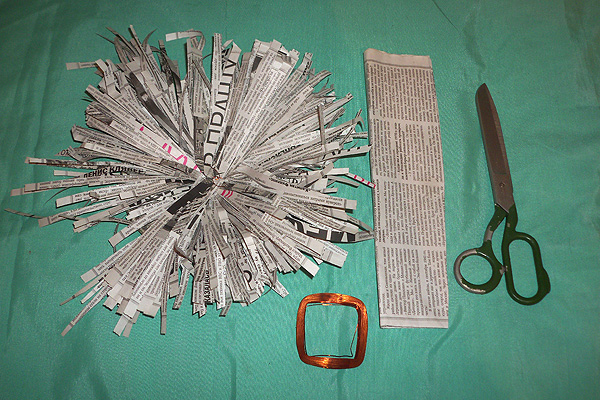

Нарежьте газетную бумагу тонкой лапшой. Сложите несколько листов вместе, и разрежьте их большими ножницами. Если полоски будут кривоваты, это не страшно. В общей массе дефект будет незаметен.

Распределите газетные полоски на три равных пучка. Длина пучков должна превосходить диаметр днища хотя бы на 3 см. Прикручивайте пучки к днищу проволокой, располагая их равномерно по окружности.

Обрежьте избытки газетных пучков так, чтобы они выходили за края гнезда на пару сантиметров. Постарайтесь сделать срез не очень ровным, чтобы придать поделке фактурность и естественность. Подкрутите верхний слой газетных полосок вверх – прижмите тонкий пучок к лезвию ножниц и оттяните кверху, получится завиток. Так вы придадите гнезду объемность.

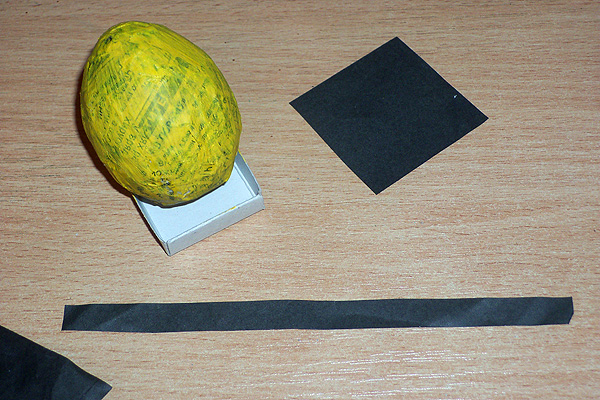

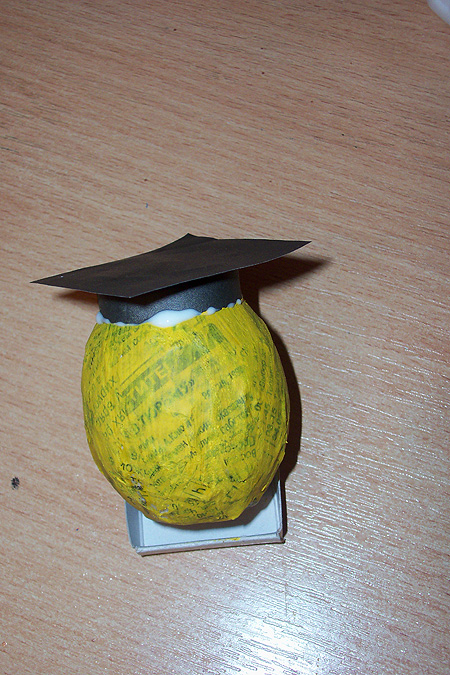

Покрасьте цыпленка гуашью. Чтобы гуашь, смешанной с ПВА. В качестве рабочей подставки используйте пустой спичечный коробок. Магистерская шапка сделана из полоски бумаги высотой 0,5 см и квадрата со сторонами 4,5–5 см.

Расположите части композиции (скорлупки-половинки и цыпленка) в гнезде. Места соприкосновения деталей с гнездом обильно смажьте ПВА, положите детали на место и дайте высохнуть.

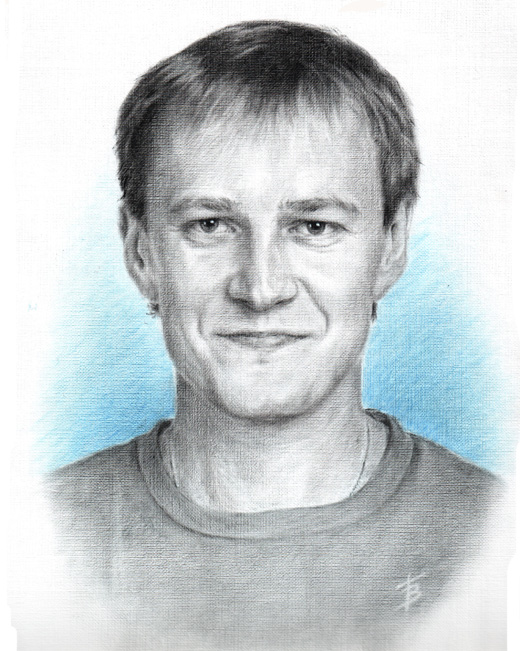

Портрет отца: Максим Троценко, финансовый консультант, отец троих детей 2015-04-20 01:17 Редакция Быстрыми штрихами изображает лицо человека художник на морской набережной или на пешеходной городской улочке, но привычные его руки, опытный глаз схватывают что-то такое важное, глубокое, скрытое в человеке. Вот и мы решили рисовать портреты отцов. А пока работает художник, поговорим с нашими героями об их отцах и собственном отцовстве, о детстве и детях. И в разговоре этом, может быть, проявятся очень личные, особенные для каждого переживания. А в целом эти портреты, мы надеемся, позволят нам лучше узнать мужчин современной России в контексте прошлого и будущего.

Финансовый консультант. Родился в 1976 году. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления, Антверпенский университет по программе Executive MBA, Высшую школу экономики по специальности коучинг (психология). С 2000 года живет в Москве. Женат. Трое детей: Иван (2008), Матрёна (2011), Александра (2014).  Максим Троценко, финансовый консультант, отец троих детей О сестре-максималистке и примере отца

У меня сестра максималистка. В хозяйстве все должно быть идеально, на работе она сидит до полуночи, сын на бюджет поступил в Плехановский. Мы все время с ней вспоминаем: сижу за столом, я сгорбился, сестра сзади подходит, меня по спине как хлопнет: не сутулься!

Она очень ждала сестру… А тут родился я – УЗИ же не было, никто ничего не знал до последнего, она очень расстроилась. Ей в утешение сказали: ты выберешь имя. Она хотела меня Августин назвать, потому что я в августе родился. Ей объяснили, что не надо, и она выбрала Максима. В честь негритенка из фильма «Максимка».

Однажды оставили меня с ней. Ей лет шесть, мне год. Пришли родители с работы: пеленки все постираны и развешаны по цветам радуги. Она и сейчас такая: то пирожки передаст, то надо было с нашими детьми посидеть, она все дела бросила и сидела, сколько надо.

Отец всю жизнь учителем работал, сначала мастером ПТУ, потом учителем труда в школе, всегда со станками, с деревом, поэтому он очень много дома делал мебели, начиная от табуреток и заканчивая шкафами-купе (раньше они назывались стенные шкафы).

Что-то мы с ним начали делать и то ли отрезали не так, то ли замерили не так. Я говорю: «ой… теперь все переделывать». А он очень спокойно мне отвечает: «Самое главное – не бойся ничего переделывать. Можно сделать тяп-ляп, поскорее, чтобы не переделывать. Но чего бы это ни стоило, надо сделать все хорошо».

Мама перед смертью болела лет 10, причем это болезнь на нервной почве была, и ему очень тяжело с ней было. Я видел, что ему приходится терпеть. Но он с ней был, не бросил.

И он никогда не жаловался. Даже о том, что у него рак и ему тяжело, мы в последний момент узнали, когда он уже скрывать не мог. «Чего у тебя?» – «Да все нормально, очередные анализы, все нормально». Это я бы назвал силой, это не из гордости, а именно, чтобы никому не мешать, не беспокоить никого.

О долгожданных детях

У нас детей не было 10 лет. Четыре года мы не задумывались об этом. Когда поженились, мне было 24, жене — 22. Понятно, ни квартиры, ничего. Когда мы в первый раз узнали, что будет ребенок, спокойно отнеслись. Когда поняли, что его не стало… Мы стали стремиться. Когда во второй раз поняли, что будет ребенок, я очень обрадовался. И начал Бога молить, чтобы он был.

Это событие всю жизнь перевернуло. Я даже похудел на 10 килограмм.

Дети долгожданные, мы психологически были готовы. Раньше мы много времени с друзьями проводили. А сейчас вопрос даже не встает, чтобы ребенка сдать няням или бабушкам, поехать отдохнуть. Всегда с детьми. Жена вообще против нянь. Правда, с третьим ребенком, мне казалось, что будет труднее. Уже не помню, насколько я боялся, что не справимся с троими, а вот жена моя Мария нисколечко не боялась! Первую в жизни няню наняли только через полгода после рождения Саши. Да и то, не на полную неделю, а только ради раздельных поездок детей на занятия и к логопеду.

Третий ребенок нужен в первую очередь самим детям. Истинно сказано: один ребенок — эгоист, два — антогонисты, а три — команда. Может, это слишком резко, но зато ярко показано, насколько эмоционально легче детям из многодетных семей. В том, что легче, я убедился и на собственном опыте, и наблюдая за многодетными семьями близких друзей и родственников.

Если бы на работе складывалось так, что дети меня не видят – я прихожу, они уже спят, – я бы так долго не смог и варианты бы стал искать. Потому что я знаю, что если уйду после семи, то с детьми не пообщаюсь, и для меня это большая потеря. Все равно все дела не переделаешь. Бывают такие моменты, когда сидишь до последнего, но это такая гордость, что ли: сделаю, тогда пойду. А на следующее утро приходишь – та же самая куча проблем. Конечно, бывает, что необходимо сидеть, но это скорее исключение.

Общение с детьми – это как воздух. Ты им дышишь, не наслаждаешься же каждым вздохом, но если воздуха нет, ты почувствуешь: дышать хорошо.

У жены родители в Новосибирске, и они, конечно, внуков хотят видеть. И ей там проще. Поэтому она с детьми летом на месяц может уехать, и я их по две недели не вижу, на выходные к ним слетаю раз в месяц. Казалось бы, приходишь с работы, детей нет, никто тебя не беспокоит, занимайся, чем хочешь: книги читай, телевизор смотри, что-то доделай, что давно хотел доделать. А вечер проходит, и пусто в душе.

Об обычном вечере с детьми

Любимое Ванино занятие играть в путешествия.

— Давай ты будешь чудовище, я – путешественник, мы отправляемся на планету-ужаснету.

Я сажаю их в коробку, оттащил волоком её в другую комнату, все, мы прилетели.

— Пап, а давай на нас напали чудовища… а давай еще там было холодно… а давай они подкрались незаметно… – И он мне пять минут рассказывает, чего надо сделать.

Потом я, например, беру мягкую большую игрушку и начинаю на него нападать. Он эту игрушку колотит, Маня присоединяется. Все, мы всех победили. Надо идти кушать, я говорю: «Последнее чудовище». Они: «Нет, нет! Давай не последнее! Давай еще два». Два чудовища напали.

— Все, Вань, всех победили, давай обратно на землю. Что мы забрали с собой, какие трофеи?

— О, а давай это чудовище решило с нами подружиться и захотело с нами полететь.

— Давай.

Моя роль в этих играх второстепенная. Ваня всегда придумывает, Маня всегда присоединяется. Нет никакой поучительности, познавательности, это просто игра, мы себя кем-то представляем.

Или спрашивает:

— Папа, а какие ты мультфильмы смотрел? А еще какие?

Потом говорят:

— Давай покружимся.

Беру за руки их, кружу.

За такими простыми занятиями вечер проходит. Вместе покушали, за едой что-то им рассказываю, спрашиваю, что было, посмотрели вместе мультфильмы…

Я считаю, что очень важно мультфильмы вместе смотреть. Потому что, даже если они этот мультфильм 10 раз смотрели, Ваня может спросить: «Пап, а почему он так сказал? Пап, а почему он всех обманул?» Если ответ его не удовлетворяет, например, отвечаешь абстрактно: «Потому что он плохой», дальше спрашивает: «А почему он плохой?» Ему важно смысл понимать.

О капризах

Сейчас основная проблема – капризы, с человеком еще сложно договариваться.

Только что ребенок бегал счастливый, вдруг: «я хочу шпроты!» Это с Маней недавно было. Я говорю: «Суп поешь – будут шпроты». Она начинает плакать: «Ааа… я хочу шпроты…» Ты к ней с ласками – она отбивается. Это нормально. Я понимаю, что это не на меня. Лежит повторяет: «я хочу шпротыыыыы…» Потом, когда она начинает «меня никто не любит…», я понимаю, что тон сбавился, она уже может меня услышать. Подхожу: «Я же тебя люблю, ты моя хорошая…» – глажу, беру на ручки. Она три минуты со мной походила, потом сама говорит: «Ну ладно, две ложечки съем, а потом шпроты, ладно?» И садится, съедает суп, и все нормально, она счастливая, как ни бывало.

Видимо, когда я ей говорю: «Нет, ты сначала съешь суп, потом – шпроты», – она это интерпретирует по-своему и воспринимает как: знаешь, Маня, я тебя не люблю, что хочешь, я тебя не люблю. Поэтому надо ей сказать, что ее любят, а шпроты – это уже так, вопросы здоровья.

Для Мани главный смысл – все повторить, все сделать, вообще все. Когда спрашивают, кто хочет быть Морозом, она отвечает: «я». «Кто хочет лошадью быть?» – «Я!» Редко когда что-то одна делает. Она все время с Ваней. Что Ваня берет – отдай. Но отдай, не чтобы убежать и уединиться, а чтобы поиграть с ним.

О «ноуке» и Боге

Если раньше он то тем, то этим хотел стать, сейчас год уже Ваня беспрерывно хочет быть ученым.

В прошлом году, когда дети у бабушки месяц жили, она Ване подарила энциклопедию школьника, дедушка ему читал часами. Дедушка на улицу почти не выходит, и поэтому, если дети дома, он им с удовольствием читает. На время родов я детей туда увез, Ваня взял с собой эту энциклопедию, она уже затрепана вся. Зашел, разулся:

— Дедушка, привет! — Нашел его лупу, дал ему энциклопедию, улегся на диван: — Давай, дедушка, читать.

Одно из первых слов, которое он научился писать – это «ноука». И постоянно задает вопросы:

— Папа, бывает так, что открытие, которое уже сделано, еще раз открывают?

Делаем что-то, например, порядок мы с ним наводим, он постоянно спрашивает: а почему? а почему? Я как-то стараюсь ему ответ найти.

Когда доходишь до чего-то необъяснимого, говоришь:

– Ну, это Бог так создал.

– А почему он так создал?

– Это только Богу известно. Потому что Он самый умный и всемогущий.

Это его устраивает.

– А… – и следующий вопрос начинается.

О детской вере и умении ориентироваться

Мы каждое воскресенье ходим в храм. Во время поста мультиков не смотрим, я детям объясняю, почему. Молимся перед едой. И утром, и вечером. Читают «Отче наш» и «Богородицу». У нас духовный отец есть, у которого мы с женой преимущественно исповедуемся, жена вообще только у него, я с ним сверяюсь, спрашиваю ключевые моменты по воспитанию.

Я оставлял Ваню в Новосибирске у бабушки, говорю: «У тебя два задания – слушаться бабушку и молиться утром, вечером и перед едой». Бабушка в Новосибирске неверующая. Поначалу она иногда говорила, что «нечего детей в храме морить, лучше бы погуляли», но сейчас не возражает. Жена ей недавно звонила, она сама рассказывает: «Утром встали, умылись, помолились…» Не думаю, что бабушка детей потащила молиться, значит, они сами.

Я стремлюсь, чтобы, когда перед ними начнет вставать выбор, у них внутренняя система уже была, что можно, что нельзя, чтобы защитить их от грубых ошибок, чтобы они могли решать в сложных ситуациях – соврать или не соврать, защитить или не защитить… Сначала «я тебя попросил, мы о чем-то договорились, и ты это сделал», а потом – чтобы они сами ориентировались.

Подготовила Анна Ионычева. Художник: Галина Веденичева.

Читайте также:

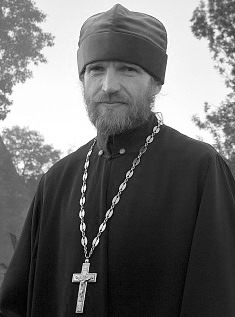

Отцовское выгорание, или Папа-функция 2015-04-22 09:21 Игорь Лунев Впервые понятие «синдром эмоционального выгорания» в психологию ввёл Герберт Фрейденбергер в 1974-м году, в России же об этом явлении заговорили в 90-х годах прошлого века в первую очередь в связи с проблемами специалистов помогающих профессий. Позже в церковной среде стало рассматриваться и выгорание священнослужителей. А с некоторых пор о выгорании заговорили и в контексте семьи. На тему материнского выгорания написано немало статей, где содержится как описание этой беды, так и немало дельных советов, как с этой бедой справляться*. Но вот об отцовском выгорании до сих пор говорить было как-то не принято. Именно поэтому основная цель данной статьи – не поговорить ещё раз о симптомах выгорания как такового или о способах его преодоления, а рассмотреть ту часть проблемы, которой до сих пор должного внимания не уделялось.  photosight.ru. Фото: dimitt Жертва или требователь жертв?

Надо сказать, что и сами семейные мужчины могут годами не замечать в себе симптомов выгорания. Анозогнозия, то есть отрицание болезни, часто идёт у них бок о бок даже с серьёзными душевными катаклизмами, вызванными эмоциональной истощённостью. В этом смысле мужчины оказываются более архаичными, ведь в давние времена и материнскому выгоранию особого значения не придавали.

Вообще, надо заметить, что проблема выгорания – это свидетельство возросших запросов современного человека к собственной повседневности. Наши предки (и не такие уж далёкие в том числе) гораздо меньше тяготились рутиной, чем мы. Факт есть факт: большинство из нас чувствуют себя несчастными, если их быт состоит только из забот о семье либо внутри самой семьи, либо вне её – с целью обеспечения этого микросоциума материальными ресурсами. Друзья, творчество или хотя бы хобби – это то, чего многим из нас не хватает, даже когда в семье у нас всё как будто хорошо. Именно «как будто», потому, что если семья становится между нами и всем остальным миром (как внешним, так и нашим внутренним) – то это уже в принципе ненормально.

И здесь вспомним, что лучшее средство от выгорания – нормальное отношение к человеку его ближних, его семьи, а также его собственные здоровые представления о семье. Если отсутствует первое, он будет биться об стены непонимания и при этом постоянно быть одновременно и «приносящим себя в жертву», и «виноватым». Если отсутствует второе – он будет переживать из-за несуществующих проблем, мучить ближних своими неадекватными претензиями, то есть, наоборот, превратится в «требователя жертв».

Муж-функция

Что может стать причиной выгорания отца семейства? В первую очередь его бытовая объективация вкупе с отсутствием реального влияния на жизнь семьи. В патриархальном обществе на муже лежала огромная ответственность, но в своём доме он был и хозяином. Нынче мы нередко можем наблюдать: ответственности у мужа меньше не стало, но никакой власти в своей семье он не имеет.

Понятно, что слово «власть» для многих стало синонимом слова «тирания». Но всё-таки имеет смысл вернуться к нормальным смыслам. И задуматься: как может человек отвечать за то, что ему не принадлежит, за то, что ему не вверено?

И ещё: об ответственности перед кем идёт речь? Если муж – глава семьи, он отвечает за происходящее в семье перед Богом, отчасти перед обществом, которое придерживается определённых правил. Муж-объект отвечает перед женой. Именно женщины во многих современных семьях решают, как эти семьи должны жить. Своим мужьям они только сообщают о своих решениях. Но даже если муж выполнит все эти требования, ни уважение жены, ни мир в его семье, ни само наличие этой семьи ему не гарантировано — его всё равно могут изо дня в день «пилить», вызывать в нём чувство вины, и да, его могут бросить или выгнать.

Увы, довольно типичная ныне история: на этапе знакомства понравившаяся женщина представляется мужчине понимающей собеседницей, верной подругой, но вот отшумела свадьба, родился ребёнок… И та, которая казалась близким человеком, превращается в предъявителя претензий. У нас как-то не принято напоминать женщине, что даже став матерью, она не должна переставать быть женой — напротив, кажется, заботой о ребёнке теперь не оправдывают разве что уголовные преступления. Мужчина вдруг понимает: в праве принимать решения о нуждах семьи ему отказано, ему даются уже готовые директивы. Если он не в состоянии выполнить эти директивы (даже по объективным причинам — например, экономический кризис в стране и т. п.), ему вынесут приговор: «Не можешь обеспечить семью». Тогда женщина с ребёнком может уйти к тому, кто (как она решила) обеспечивает — и такой её поступок окажется вполне приемлемым для общества. (Замечу особо: говорю о случаях, когда оставляют не пьяницу, наркомана, лентяя или домашнего насильника, но вполне приличного честного человека, просто имеющего не очень высокий уровень достатка.) Кстати, ребёнок в такой семье — это ребёнок женщины, а не ребёнок обоих родителей. Отцу только делегируется право участвовать в жизни ребёнка, часто в зависимости от того, насколько исправно он выполняет требования своей жены.

Далее: вдруг обнаруживается, что женщина негативно воспринимает интересы мужчины, не связанные с зарабатыванием денег и выполнением других семейных дел. Друзья, увлечения — для его жены помехи, угроза её контролю над мужем, возможные причины ущерба для семьи. Слезами, скандалами, хитростью можно постепенно добиться, что в жизни мужчины не останется ничего кроме семейных обязанностей, а то, что при этом и семейные радости для него поблекнут — его проблема. Некоторые «мудрые» жёны считают полезным позволять мужьям какой-то отдых, чаще всего какую-то не особо интеллектуальную «расслабуху» вроде редкой выпивки или редких же походов на спортивные матчи в качестве зрителей.

Итог: семья для человека стала тюрьмой, он чувствует себя функцией. Что и приводит к эмоциональному выгоранию.  photosight.ru. Фото: Vladislav Шкипер® Наскучил даже детям

Как начинает проявляться отцовское выгорание? Было время, когда мужчина видел своё счастье в создании семьи с этой конкретной женщиной. А теперь он всё чаще тоскует по своей холостой добрачной жизни. Идут годы, и он всё чаще кажется себе карикатурой на себя прежнего — и не из-за возрастных изменений внешности. С каждым годом всё более смутно, но он помнит себя принимающим самостоятельные решения, не боящимся в чём-то ошибаться, интересующимся и интересным. Но, кажется, он стал скучным даже для своих детей — ему ведь нечего им рассказать и показать, не говорить же с ними о проблемах на работе…

Впрочем, и жену, и детей он по-своему любит — можно назвать это только привязанностью, но всё-таки какая-то любовь есть и тут. Только эта любовь оказывается на периферии сознания человека, уступая место интеллектуальному и эмоциональному отупению.

Внутренняя эмиграция

Почему речь идет не о выгорании мужа, а о выгорании именно отцовском? Потому, что такое душевное состояние мужчины в первую очередь сказывается на его отношениях с детьми. Жена может долгие годы ничего особенного не замечать. Если кто-то из ближайшего окружения даже мягко намекнёт ей, что её муж изменился не в лучшую сторону, и что, возможно, дело тут в сложившейся семейной обстановке, такая женщина или отрицает очевидное или ни в коем случае не признаёт свою долю ответственности за происходящее. В семейном же кругу она продолжает привычно «пилить» мужа за недостатки – для неё он всегда в чём-то виноват, хоть с выгоранием, хоть без оного. А вот дети… Дети вынуждены терпеть отца-функцию.

Что дальше? Кризис может привести к бытовому пьянству, к разводу. Гораздо менее заметным, но не менее распространённым оказывается такое следствие отцовского выгорания, как своеобразная внутренняя эмиграция. Человек начинает жить двойной жизнью, но речь идёт не о супружеской измене. Внешне он остаётся всё тем же семейным придатком, а внутренне пребывает в каких-то иных мирах, воображаемых или реальных. Такое состояние души хорошо описано в песне «Музыкант» Александра Башлачёва, герой которой — обычный кабацкий «лабух», формально живущий в семье, но «по ночам он слышит музыку». Понятно, что в воспитании детей такой человек может участвовать лишь спорадически. Некоторые из таких отцов мучаются от чувства вины перед детьми, некоторые вообще перестают рефлексировать, просто «плывут по течению»… Но с каждым годом между отцом и ребёнком остаётся всё меньше связей.  photosight.ru. Фото: Светлана К И опять-таки, общество, скорее всего, возложит вину за это исключительно на отца. Да, некоторые из ближних, как я уже сказал, могут критически относиться и к поведению женщины. Но всё-таки со стороны чаще всего это выглядит так: муж и отец – равнодушный лентяй, а жена и мать – «всё тянет сама», возится с детьми да ещё терпит супруга-эгоиста. Как правило, женщины внешне более эмоциональны, и эта внешняя эмоциональность только усиливает образ «всё-на-себе-тянущей». Это естественно, ведь даже нормальный мужчина не станет всхлипывать и вскрикивать из-за каждого чиха ребёнка.

Здоровый прагматизм

Семья, в которой отношения между супругами и их детьми выстроены подобным образом, больше напоминает злобную карикатуру на саму себя. Существуют различные программы по преодолению семейного кризиса, многим они помогают. Но для того, чтобы обратиться за помощью к специалистам, надо хотя бы признать болезнь. Беда в том, что часто и муж, и жена, и их дети привыкают жить такой жизнью и уже не замечают беды. Не замечают, пока кто-то из членов семьи не сорвётся…

И всё-таки лучшими остаются профилактические меры. Снова повторюсь – у людей с изначально здоровым представлением о семье и вообще о человеческих отношениях вероятность выгорания сводится к минимуму. Но есть ещё кое-что. Романтически настроенные натуры (а таких у нас, увы, большинство) склонны в начале серьёзных отношений с представителем противоположного пола совершать ошибку: не проговаривать собственные интересы, полагаясь на то, что «главное – любовь, а остальное само утрясётся». Однако практика показывает, что само ничего не утрясается. И ещё до вступления в брак мужчина и женщина должны договориться о том, что для каждого из них важно, о своих личных временах и пространствах.

Конечно, здесь не обойтись без компромиссов. Но у каждого останется то, от чего отказаться он может только по своей воле. А выглядеть это может по-разному. Например, так: «Дорогие, я весь ваш, но каждый третий четверг месяца меня не трогайте – я занимаюсь живописью». И какая любовь может быть между людьми без взаимного уважения?  photosight.ru. Фото: Natalia Rublina * Хороший пример такого исследования: Материнское выгорание: жертва неизбежна? Надо что-то делать, или 8 маленьких занятий для «разрыва шаблона»Коля Конюков и его предки. Семейство Майковых 2015-04-24 11:02 Свящ.Федор Людоговский Страшно запутанная генеалогическая история

Глава 1. Старые фотографииГлава 2. Родословное древоГлава 3. Родственники в сети

Глава 4. Семейство Майковых

– Кто-нибудь еще ответил? – спросил Колька вечером. Папа Митя знал эту Колькину манеру: говорить или спрашивать о чем-то «с середины» – так, как будто разговор не только что началася, а продолжается, и собеседник прекрасно понимает, о чем идет речь. В таких случаях Митя всегда напоминал сыну, что вокруг него находятся люди, которые в большинстве своем не владеют телепатией. Но сейчас он не стал занудствовать, поскольку прекрасно понимал, о чем речь. В последние полтора месяца Колька ежедневно (а то еще и не по разу в день) интересовался, ответил ли кто-нибудь на их запросы в интернете насчет Конюковых. Ответы, надо сказать, были, но все какие-то не вдохновляющие: а вот в Самаре есть двадцать Конюковых; а вот у меня дедушка тоже был Конюков; а вот в той деревне, где у меня родственники жили, тоже были Конюковы,– и так далее, и тому подобное. Но ведь фамилия-то далеко не уникальная, так что поди пойми, родственники тебе эти Конковы или просто однофамильцы.  photosight.ru. Фото: Edward Asgrupp – Нет, старик, ничего нового. Всё как и раньше.

– Понятно, – разочарованно протянул Колька.

– Ладно, не грусти: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Зато, – папа сделал многозначительное лицо, – я узнал много интересного об одном семействе.

– О каком? – спросил Колька без большого энтузиазма.

– Майковы! – торжественно возгласил Митя.

– Майковы? – кажется, это слово ни о чем не говорило Кольке.

– Ну ты даешь! – удивился папа. – Ну хоть это-то ты должен знать:

Весна! Выставляется первая рама —

Мне в душу повеяло жизнью и волей:

– А, да, это, кажется, мы проходили!

– «Проходили»! – передразнил Кольку папа. – Ты что ж, только то, что проходите, читаешь? Ладно, ладно, не дуйся. Лучше слушай. Семейство совершенно удивительное: куча гениев и талантов на квадратный метр.

– Это как? – не понял сын.

– А вот как!

И Митя принялся рассказывать о своих открытиях. Получалось в самом деле интересно и необычно.

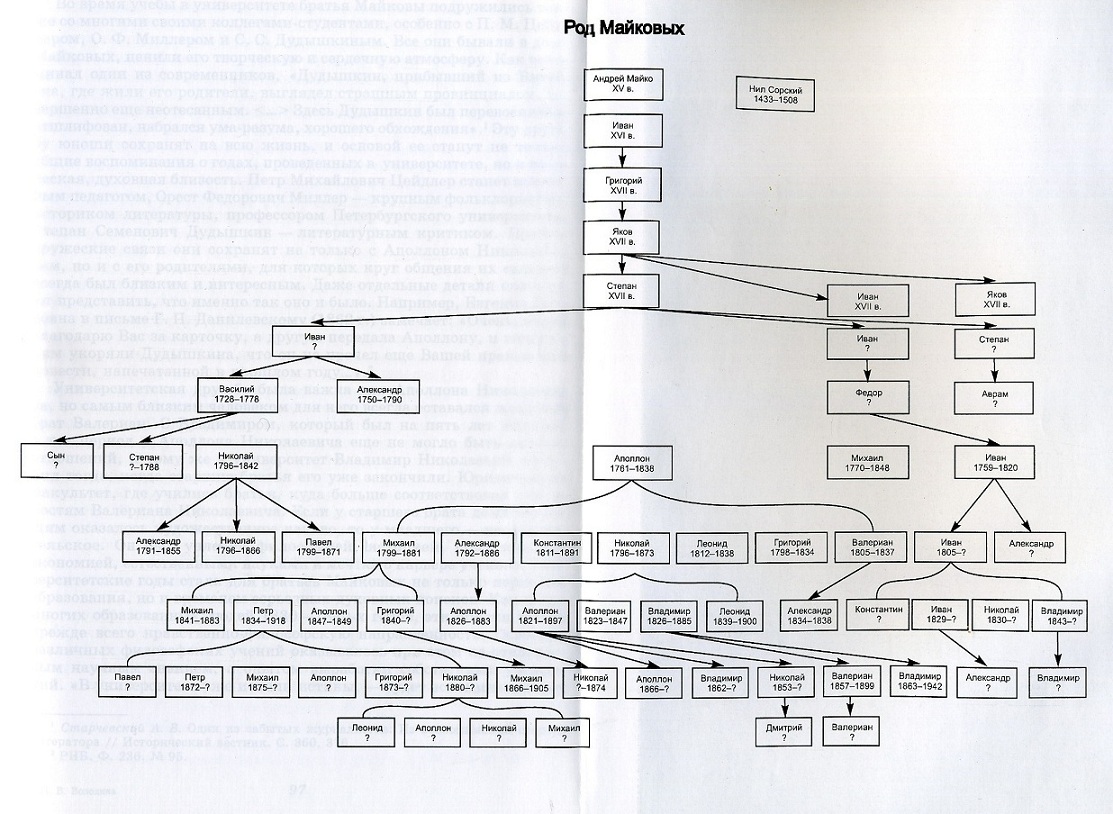

Родоначальником Майковых считается некто Андрей Майко – он был дьяком (чиновником) при великих князьях московских Василии Тёмном и Иване Великом (это вторая половина XV века). По некоторым сведениям, его родным братом был преподобный Нил Сорский (в миру – Николай); по крайней мере, Майковы всегда относили знаменитого нестяжателя к числу своих предков.

Дальше несколько поколений Майковых по именам неизвестны, но начиная с Григория Ивановича, жившего к конце XVI – первой половине XVII веков, майковское древо прослеживается вполне хорошо. У Григория Ивановича был внук Степан Яковлевич, а у того – три сына: Степан, Иван и… тоже Иван. Сейчас это кажется странным: не принято родных братьев или сестер называть одним и тем же именем. Но в те времена многое было иначе. Детей часто называли по святцам: смотрели в церковном календаре, память каких святых приходится на день рождения ребенка (или на один из ближайших дней) – и так и называли. Один сын мог родиться, когда празднуется память преподобного Иоанна Лествичника, другой – в день мученика Иоанна Воина. И оба будут Иваны. Наверное, так и получилось в том поколении Майковых. Только вот дней рождения этих Иванов – Ивана Большого и Ивана Меньшего – мы уже не знаем.  Схема Родословной поэта Майкова по Н.В. Володиной (2003). Источник: forum.vgd.ru.

У Ивана Большого было два сына и дочь: Василий, Александр и Александра. Александр Иванович ничем особенно не прославился; зато Василий Иванович Майков (1728–1778) был известным в своем время поэтом и драматургом.

У Василия Ивановича было несколько детей (но ни одного внука).

Младшая из его дочерей, Наталья, вышла замуж за Михаила Антоновича Хлюстина.

А родной брат этого Хлюстина, Семен Антонович, был женат на Вере Ивановне Толстой, двоюродной тетке Льва Толстого.

А братом Веры Ивановны был Фёдор Иванович Толстой (1782–1846), известный как Фёдор Толстой-Американец, ставший прототипом для персонажей Льва Толстого и Александра Сергеевича Грибоедова.

А матерью Веры Ивановны Толстой была Анна Фёдоровна Майкова, внучка Ивана Меньшого.

А Александра Ивановна, сестра Василия Ивановича Майкова, была замужем за Василием Ивановичем Толстым, который был четвероюродным братом Ивана Андреевича Толстого, мужа Анны Фёдоровны Майковой.

А дочь Василия Ивановича Толстого и Александры Ивановны Майковой, Мария Васильевна Толстая, вышла замуж за литератора Павла Ивановича Фонвизина, родного брата известного драматурга Дениса Ивановича Фонвизина (1743–1792).

– Пап, я запутался, – сказал Коля.

– Да уж, неудивительно, – признал папа. – Но дальше будет несколько проще.

И Митя стал рассказывать дальше. В самом деле, тут уже что-то можно было понять. У Александра Ивановича, брата Василия Ивановича, был сын Аполлон Александрович Майков (1761–1838).

– Это который поэт? – Коля решил, что пора блеснуть своими познаниями.

– Поэт – да не тот, – усмехнулся папа.

– Как не тот?

– Да так. Того поэта, про которого мы с тобой вначале говорил, звали Аполлон Николаевич, и жил он на несколько десятков лет позже. Кстати, он был родным внуком Аполлона Александровича. Но подожди, не спеши, давай всё по порядку, а то опять запутаемся.

– Давай, – согласился Колька.

Итак, Аполлон Александрович Майков был поэтом, а также директором императорских театров. У него было много детей. Среди них нужно прежде всего сказать о Николае Аполлоновиче (1796–1873). Он участвовал в Отечественной войне 1812 года, был ранен на Бородинском поле, а позднее стал художником. Женат он был на Евгении Петровне Гусятниковой. Она была писательницей, хоть и не очень плодовитой и знаменитой.

У Николая Аполлоновича и Евгении Петровны было четверо сыновей.

Старший, самый известный из четырех братьев, да, пожалуй, и из всех майковского рода – поэт Аполлон Николаевич Майков (1821–1897).

Его брат Валериан был талантливым литературным критиком, но прожил совсем недолго – утонул, купаясь в озере, на 24 году жизни. Домашним учителем Аполлона и Валериана был писатель Иван Александрович Гончаров (1812–1891).

Следующий брат, Владимир, был чиновником в министерстве финансов – но при этом издавал детские и юношеские журналы («Подснежник» и «Семейные вечера»). Жена Владимира Аполлоновича, Екатерина Павловна Калита, была писательницей. Один из их сыновей, Владимир Владимирович Майков (1863–1942), стал членом-корреспондентом Академии наук.

Наконец, четвертый сын художника, младший брат поэта, Леонид Николаевич Майков, был академиком, занимался исследованием истории русской литературы, а также разысканиями в области генеалогии – в том числе своего собственного рода.

– Да, – сказал Колька. – Да…

– Слишком сложно? Надо бы это на бумаге нарисовать… Но и это еще не всё! Ну потерпи, брат, еще немножко, а? Тут ведь что интересно: это семейство было почти всё литературно одаренным. Вот, к примеру, у Николая Аполлоновича (это который художник) был брат Валериан (не тот Валериан, который литературный критик, а его родной дядя, Валериан Аполлонович; он, кстати, тоже умер довольно рано). Один из его внуков, Константин Михайлович Маркелов, после революции оказался в эмиграции, в Париже. И там он написал воспоминания о детстве, о летней жизни в имении Красный Стан под Можайском.

– Здорово! – признал Колька, впрочем, без особого восторга.

– А его племянник, Владимир Дмитриевич Маркелов, праправнук директора императорских театров, тоже написал мемуары. А правнук одной из младших сестер этого Владимира Дмитриевича…

Тут папа Митя заметил, что сына уже сморило и он вот-вот сползет со стула на пол. Подумав с секунду, он аккуратно переложил Кольку на диван, а сам повернулся к компьютеру: «Так, а вот у Николая Аполлоновича Майкова была сестра Надежда… Ага, и она вышла замуж за писателя Свиньина… Так, очень интересно… А их дочь вышла за писателя Писемского… А двоюродный племянник этого Свиньина – не кто иной как Михаил Юрьевич Лермонтов… А Лермонтов – 10-юродный племянник самого Пушкина… Ну и дела!..»

Да, генеалогия – это весьма запутанная вещь. Но очень интересная и захватывающая! Папа Митя очнулся где-то в середине ночи. К счастью, на следующий день была суббота и на работу идти было не нужно.

Записки приемного отца. Холодильник на замке 2015-04-27 13:59 Андрей Зайцев Мне было лет 6, когда я задумался о том, откуда берутся дети. Я не верил в аистов и капусту, и появление детей было для меня загадкой. Сейчас мне 36, я многое знаю, и совсем недавно у меня появился сын. Я очень долго его искал. И нашел. Нет, конечно, не в капусте, но… О своих чувствах мужчины-родителя я хочу рассказать читателям «Бати». Герой моих статей – не совсем я сам, так что не требуйте от меня полной откровенности. У каждой семьи должны быть тайны, в душе человека есть места, куда он никого не пускает. Но я хочу вместе с вами пройти этот путь обретения счастья, и, надеюсь, мой опыт приемного отца окажется кому-то полезен.

За десять минут до выхода на вокзал мужчина решил побриться и сильно порезался. Проблема в том, что мужчине чуть больше четырех лет. Это мой сын. В гостях у родственников он нашел оставленную кем-то бритву, пошел помыть руки, ну, заодно и «побрился».

Вообще, жизнь с маленьким ребенком подчиняется нескольким простым законам.

Если в доме тихо, и вы не видите малыша, значит он:

А. Спит. Б. В детском саду. В. Все остальное.

С первыми двумя пунктами нет никаких проблем. Сложности начинаются в разделе «все остальное».

Вы отправляете ребенка играть в бабушкину комнату, а через некоторое время узнаете, что он уже рассыпал все шахматные фигурки, чуть не добрался до покерных фишек, нашел лак для ногтей и разрисовал им пол, достал из холодильника и съел шесть мандаринов и смешал в холодильнике кетчуп, майонез и шоколад.

Вероятно, что-то не так с моим холодильником.

Я не могу повесить на него амбарный замок и нести круглосуточную стражу, я не могу бросить работу и целый день наблюдать за тем, что делает сын в соседней комнате, я не могу постоянно держать его при себе, поскольку он отвлекает и требует внимания. Так что у родителей остается всего несколько вариантов.

Можно объяснить мальчику, что нельзя брать без спросу чужие вещи и трогать различные приборы (что мы с женой регулярно делаем); можно забить на работу и целый день заниматься сыном (чего я не делаю никогда); можно втайне наклеить на холодильник липкую ленту, а затем посмотреть, открывал ли ребенок дверцу, но тогда непонятно, что делать после этого взрослым, и как самим открывать ящики и дверцы, не повреждая контрольной ленточки.

Конечно, еще можно наказывать, но это процесс утомительный и не бесконечный. Лишили ребенка шоколада – он балуется, поставили в угол – ситуация не изменилась, вспылили и еще как-то ограничили – ситуация осталась прежней. Дальше пора переходить к пыткам и массовым расстрелам, но это незаконно, неэффективно и совершенно бессмысленно – невозможно только наказывать, если вы не хотите в своем доме увидеть документальный фильм «Восстание Спартака».

Недавно я попросил сына разбить два яйца себе на завтрак. Мальчику понравилось, и теперь я с ужасом жду, что в доме не останется ни одного целого яйца, зато у нас будет гигантская яичница. Это в лучшем случае, если ребенок будет бить яйца в миску, а не на пол. Впрочем, прошло уже несколько дней, а все яйца в холодильнике целы…

Дети не бедокурят по расписанию. Может пройти неделя или даже месяц, и все будет хорошо, а потом за один день сын может совершить с десяток непредсказуемых поступков.

Книжки по педагогике и психологии в этой ситуации не очень помогают. Вряд ли там можно найти какие-то советы, кроме очевидных:

1. Убирайте деньги и опасные предметы в места, недоступные для детей. Заметим, что с каждым месяцем таких укромных уголков становится все меньше – сын научился залезать на стул, а это значит, что теперь он может обследовать куда больше мест.

2. Следите за ребенком и не оставляйте его одного. Отличный совет, к сожалению, совершенно не выполнимый на практике. Как ни странно, у меня нет запасных родителей, которых можно устроить на работу надзирателями, а клонировать себя я пока не научился.

3. Своими действиями малыш привлекает к себе внимание, уделяйте ему больше времени, и он не будет мазать пол лаком для ногтей. Жаль, что авторы книжек не дают советы типа, как спать по два часа в сутки и высыпаться и как получать деньги, не работая. Большинство пап и мам уделяют не слишком много времени детям совсем не потому, что с утра ходят в гости, а потом посещают гольф-клуб.

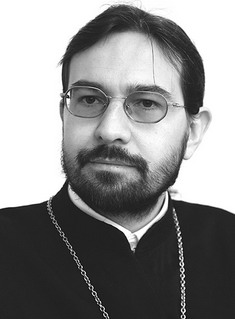

Остается рисковать и договариваться. Невозможно превратить дом в крепость, а все опасные вещи положить в несгораемый шкаф, хотя, разумеется, бритвы и ножи лучше прятать.  photosight.ru. Фото: К у м и к о И последнее. На поезд мы успели, а сын отделался небольшой царапиной, которая скоро совсем исчезнет. Что такое война? 2015-05-06 01:47 Игорь Лунев Люди увлечённо обсуждают события прошлого, судьбы народов и государств. Это называется интересом к истории. Не менее увлечённо люди обсуждают и то, что происходит со странами и народами теперь. Это называется интересом к политике. И всё это так похоже на детские игры в войнушку. И так же, как в детской игре, в разговорах взрослых часто теряется главное — понимание того, что такое война. Не какая-то конкретная война, а война как таковая. Несколько священников из Санкт-Петербурга, города, в истории которого память о войне, 70-летие победы в которой наша страна отмечает в этом году, занимает особое место, высказались о самой сути любой войны.

Май 1945 года. Подбитый советский танк Т-34-85 и сидящие на нем дети. Протоиерей Вячеслав Харинов, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице:

Протоиерей Вячеслав Харинов Церковь должна очень глубоко осмысливать проблематику войны, воинской службы. Этика отношений с врагом до войны, во время войны и после войны – тоже дело Церкви. Война – это самая жестокая форма греховной непримиримости человека к человеку, так она всегда была понимаема Церковью. Чтобы бороться с грехом, надо его знать. На войне у человека остаётся минимальный этический запас. И не изучать человека в этой обстановке – значит, не знать наш предел, не знать себя в экстремальных условиях.

Подвиги, о которых мы говорим, совершались не тогда, когда у человека есть поддержка в виде связей с родными и близкими, бытового комфорта, культуры, чего-то вдохновляющего, инспирирующего. На войне всё это отдаляется от человека, и он оказывается в ситуации, когда повседневностью становятся голод, холод, болезни, раны, неопределённость, смерть. Всё это может разложить человека, и многих разлагало. Люди впадали в состояние животное, руководствуясь лишь рефлексами и инстинктами, или даже демоническое, озлобляясь на всех и вся. И вдруг, среди всего кошмара войны, у некоторых проявляются такие качества, которые говорят о богоподобии человека. Это же поразительно!

Чрезвычайно интересно и важно, как в таких условиях проявляются духовная традиция человека, его отношение к стране, к народу, к государству. Нужно, чтобы война не стала средством идеологического давления на людей, как в Советском Союзе, где при помощи такого давления общество приводилось в состояние неприятия какого-то другого мира.

Иерей Константин Щербак, клирик храма Св. Димитрия Ростовского подворья Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря:

Иерей Константин Щербак Как мы понимаем, война — то, что свойственно этому миру. Даже если нет конкретных военных действий, она всё равно в какой-то форме присутствует в жизни каждого человека — какие-то противоречия подталкивают нас к конфликтам. Часто можно услышать разговоры: «Вот эта война — правильная, а эта — неправильная…» Но всякая война есть грех. И любое убийство — грех по церковным канонам. Поэтому не может быть правильной войны, война — всегда искажение правды Божьей.

И хочется обратить внимание на судьбы людей, которые оказались в военных обстоятельствах, которые не щадили себя, умирали, защищая других, или, во всяком случае, преодолевали многое. Мы лично помним многих из тех, кто побывал на войне. Есть те, кому это помогло обратиться к Богу. Например, в Псково-Печёрском монастыре было много монахов — бывших фронтовиков. То есть лучшие качества человека открылись в нечеловеческих условиях.

Важны личные переживания людей в условиях войны. Эти переживания вызывают молчаливое уважение и желание помолиться за людей, попавших в такие условия, без различения — кто прав, кто не прав. Человек страдал. И с любой из воюющих сторон оказываются люди, проявляющие себя по-христиански — и по отношению к своим, и по отношению к врагам. Важно вот это внутреннее состояние человека. Церковь не призвана давать оценки политическим реалиям, Церковь призвана говорить о связи каждой человеческой личности с Богом. Долг христианский — в первую очередь помолиться за людей, как погибших на войне, так и переживших её.

Протоиерей Антоний Витвицкий, настоятель храма Св. Мчч. Адриана и Наталии в Старопаново:

Протоиерей Антоний Витвицкий Конечно, война — это проявление нашей духовной ветхой природы. На бытовом уровне большинство людей хотели бы жить спокойно-тихо-мирно, чтоб их никто не трогал и чтоб они никого не трогали. Всегда люди хотели мира, и в истории любой страны вы найдёте войны. Это одно из проявлений падшей человеческой природы. Христианское понимание такое: мы все больны, больна наша духовная природа. С этой болезнью мы уже приходим в мир.

Это проявляется и в каких-то частных моментах — каждый из нас, если честно посмотрит сам на себя, увидит, что он разобщён сам с собой, что разные силы тянут его в разные стороны, что даже к его хорошим, добрым стремлениям то и дело прилепляется что-то совсем другое. Кроме того, мы часто впадаем в состояние, когда не хотим что-то делать, понимаем, что это плохо, вредно, разрушительно, но делаем. Такое проявление нашей испорченности. То же самое происходит и в истории — войны, жестокость, людьми устроенные бедствия.

Вот сейчас у нас на приходе живут две семьи беженцев с Украины. Там тоже идёт война, причём, не очень понятно, с кем и за что. А страдают простые люди. Вот послушать их и задуматься: что такое война — пафос побед или трагедии поломанных жизней?

Иерей Константин Костромин, клирик храма cщмч. Исидора Юрьевского:

Иерей Константин Костромин Война это социальный, экономический или политический конфликт, протекающий в острой форме, когда неизбежна прямая или косвенная гибель людей. Человеческие деяния, целью или результатом которых является смерть людей, а причиной — зашкаливающий грех вообще и гордыня в частности, не имеют оправдания в христианской этике. Поэтому христианин — по определению пацифист.

В то же время на войне нередки случаи героизма, когда кто-то один отдаёт свою жизнь, чтобы её не потеряли другие. Такие подвиги аналогичны подвигу Христа. И Христос сказал, что можно спасти свою душу, отдав свою жизнь за избавление многих. Абсолютный грех порождает противодействие ему в подвиге. Нужно думать, что пока человечество живёт в этом мире, оно не прекратит ни грешить, ни воевать. Но также оно не перестанет совершать и подвиги, и ради подвига стоит жить.

Иерей Игорь Иванов, клирик храма Преображения Господня в Лесном:

Иерей Игорь Иванов Бог есть любовь и мир. Бог есть жизнь и податель жизни. Любить Бога в ответ, хранить мир и преумножать жизнь – естественно для сотворённых Им разумных и одухотворённых живых существ – для ангелов и людей. Почему так произошло, что некоторые свободные существа в этом не смогли найти себя? Об этом говорит Книга Бытия и Священное Предание Церкви. Так или иначе, но со времен вызова сатаны и отповеди ему архангела Михаила началось духовное противостояние. Прежде всего, эта война стала для падших ангелов духовным самоубиванием. Искаженный вектор их не-бытия с Богом и невозможность полностью аннигилироваться стали для них бесконечной мукой и бессмысленным стремлением к уничтожению всего живого. Вечное духовное умирание в вечном духовном противостоянии. Вечное стремление к уничтожению человека как Божьего чада. Человек – существо духовно-телесное. Можно убить тело, но дух, если он с Богом, будет жить Богом. Можно убить дух, сделать его «копией» состояния падших духов, тогда тело станет носителем разрушения, уничтожения и смерти, пока само не будет уничтожено. И даже по воскресении из мертвых душа, которая сроднилась с бесами, сделает вновь обретенное тело вместилищем муки и скрежета зубов. Но Церковь молит Бога о всех, в ком есть хоть немного света, чтобы этот свет стал основанием для восстановления родства со Светом Истины.

Агрессивная, захватническая война, война на уничтожение всегда имеет своим корнем духовную болезнь – страсть властолюбия, страсть жадности, страсть ненависти к Богу и к человеку и тому подобное. Война же оборонительная – это подвиг ради сохранения мира, человека, как Божьего творения, а также Церкви, общества, государства, когда они вынуждены защищаться.

Есть короткое правило святителя Филарета Московского: «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими». День Победы: «Папа, а что мы празднуем?» 2015-05-08 14:50 Редакция 70 лет прошло с 9 мая 1945 года. За эти годы изменилась страна, изменилось и отношение… Мы, авторы журнала «Батя», в канун Дня Победы задумались о смысле этого праздника – для страны, для семьи, для самих себя. У нас разные взгляды, представления и привычки, мы обращаем внимание на разные аспекты, но есть у нас и общее – это переданная нам старшими поколениями память о той войне и наши собственные дети, которые задают или будут задавать вопросы. Мы попытались разобраться, что и как мы хотим или должны донести до своих детей в этот день?

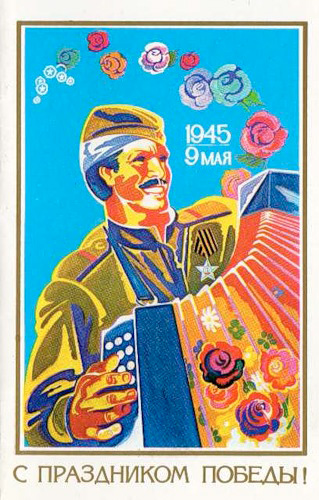

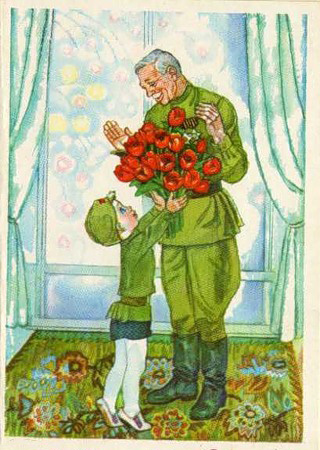

Когда играет гармонь… Открытка «9 Мая 1945. Девятое мая – это один из самых значительных праздников в нашей семье: мы чтим память наших отцов и дедов, которых опалила война. По-настоящему светел и радостен День Победы для нас с мужем: детьми мы ходили на демонстрацию со своими родителями, несли в руках воздушные шары, размахивали маленькими флажками. Подражая взрослым, громко кричали «Ура!». Какое прекрасное было время!

Теперь мы рассказываем о войне своим детям, вспоминаем о родных, которых она коснулась… Вместе смотрим фотоальбомы.

…Среди семейных реликвий фотографии военных лет – юная бабушка в Германии. Ей было всего семнадцать, когда ее угнали на каторжные работы. Теперь моей старшей дочери почти столько же.

Слева: бабушка Мария после освобождения из лагеря. Справа: ее правнучка Кристина участвует в концерте, посвященном Дню Победы Вторая реликвия – юбилейная медаль деда «За Победу!». Мамин отец воевал, был в плену. Бабушка ждала его несколько лет, ждала даже после того, как пришла повестка о том, что он пропал без вести. Дедушка вернулся только в 46-м году, не пожелав остаться на чужбине.

Мамина родина – село Русская Буйловка на донском берегу. С одной стороны реки зеленый лес, с другой — меловые горы. Даже спустя столько лет, в лесу видны обмельчавшие следы от окопов. А во времена моего детства местные мальчишки находили в лесу солдатские каски, оружие, патроны, осколки снарядов. На склонах меловых гор остались впадины – там были немецкие доты и блиндажи…

Каждый год 9 мая во дворе своего дома в котелке мы варим «полевую кашу». У соседа

Острота ощущений пройдет, но чувство причастности останется Открытка «Отечественная война. 1941-1945. Слава героям фронта и тыла!» В моей семье День Победы чтился и праздновался и в прямом смысле был праздником «со слезами на глазах». И дед, и бабушка потеряли в войне по два родных брата, а бабушка еще и отца. Поэтому, когда мы собирались в этот день, всегда вспоминали ушедших и не вернувшихся. Думаю, что память о войне действительно объединяет людей, в первую очередь, как следствие колоссальной травмы, нанесенной всему народу.

Все это еще живо и болезненно. Даже у людей моего поколения, родившихся спустя 30-35 лет после 45-го года, наворачиваются слезы от военных песен, фильмов, фотографий. Скорее всего, у детей, когда они вырастут, такой остроты ощущений уже не будет, и это нормально. Но все-таки важно, чтобы они сохранили свою личную причастность к семейной и народной памяти о Войне, думаю, что это чувство причастности и дает внутреннее основание называть свою страну Отечеством.

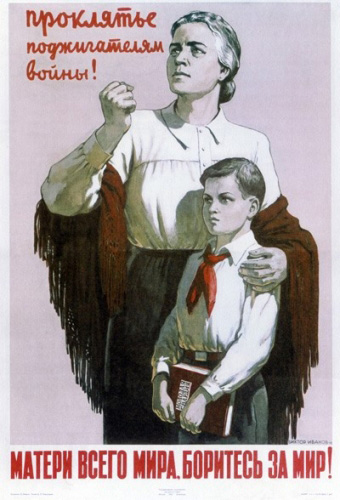

Играют мальчики в войну… Плакат «Проклятье поджигателям войны! Женщины всего мира, боритесь за мир!» Иванов В.С., 1950 Маленькие дети играют в войнушку: трах-та-тах, я тебя убил! – и всем весело. И правильно: ведь это всего лишь игра – никто не желает смерти своему другу-приятелю. Парад военной техники тоже действует на детей завораживающе: такие большие, сверкающие машины, с пушками и пулеметами! Всё это понятно. Но вот от взрослых людей, казалось бы, можно было ожидать более серьёзного и ответственного отношения к жизни. Не странно ли, что чуть ли не главной нашей гордостью на сегодняшний день является новый танк! Только вдуматься: мы радуемся, что сделали большую железную штуку, которая с удобством будет убивать людей. Я мечтаю, когда по телевидению и в интернете ликующие голоса будут возвещать: в России изобретено лекарство от рака! в России больше нет детских домов – все сироты живут в приемных семьях! российские космонавты ступили на поверхность Марса! российские математики решили бинарную проблему Гольбаха!

Возможно, я чего-то не понимаю. Я штатский человек в третьем поколении: мой дед по отцу в детстве потерял слух, на фронте не был; другой дед (много моложе), хоть и служил в конце войны на Дальнем Востоке, в военных действиях участия не принимал; мой отец, я и младший брат в армии не служили. Так что, повторяю, возможно, я чего-то не понимаю…

Но как отец и как священник я хотел бы своих детей уберечь от легкомысленного отношения к войне, донести до них мысль, что христианин, в принципе, может участвовать в военных действиях – но это мера вынужденная, это следствие нашей греховности, нашей слабости, нашего несовершенства.

9 мая – день напоминания о той страшной цене, которую пришлось заплатить за победу над фашизмом. В нашей семье многие умерли в те четыре года, а старший брат моего деда младший сержант Калашников погиб на Белорусском фронте в феврале 44-го. У нас хранятся его письма с фронта…

Помнить все это – кровь, горе, ужас – необходимо как раз для того, чтобы не относиться к войне как к игре.

Рассказать, показать, а выводы пусть делают сами

Советская открытка «С праздником Победы!» Моё детство и подростковый возраст пришлись на время, когда отношение к Великой Отечественной войне было неоднозначным, «дискуссионным». С экрана телевизора или из колонки центральной газеты запросто можно было узнать, что лучше бы никакой победы не было: «пили бы сейчас баварское». И неизвестно, как бы сложились мои отношения с историей собственной страны, если бы не мои родители. Нет, они никогда не давили на меня при выборе мнения, и сейчас я по большинству вопросов с ними расхожусь. Просто в свое время они смогли донести до меня, что та война и та победа — это события не «исторические», а личные, которые через моих предков и родственников касаются и меня тоже.

Моей дочке пока только четыре года, и любые вопросы, выходящие за пределы ее повседневного опыта (садик-мультик-папа-мама) ее мало интересуют. Однако есть ряд тем, которые я обязательно планирую с ней обсудить, когда она станет старше — в том числе и войну. В отличие от моего детства, сейчас День Победы – один из главных государственных праздников, который проводится с большим шумом и помпой. Поэтому обсуждение, наверняка, начнется 9 мая какого-нибудь не очень далекого года.

«Папа, а что мы празднуем? Кого поздравлять? Где подарки?» — я думаю, примерно таким будет список вопросов. И тогда придется как-то объяснять, что бывают праздники без подарков, конфетти, хлопушек и прочего карнавального веселья. А чтобы это объяснить, придется рассказать ей историю, точнее, истории, начиная от семейных – про её прабабушек и прадедушек – и постепенно переходя к истории всех народов, которые сегодня празднуют этот странный праздник.

Я точно знаю, чего я не буду делать: давать оценок. У меня есть четкие политические и прочие убеждения, и их интегральной частью является то, что каждый человек сам должен делать выводы из предоставленных фактов. Поэтому я просто расскажу, что её предки и предки других людей этой страны победили в самой кровопролитной, самой масштабной и ужасной войне в истории человечества. Покажу на карте, докуда дошел враг, а потом насколько далеко откатился обратно. Расскажу, какой ценой далась эта победа, сколько мужества и боли нужно было, чтобы победить. Что именно поэтому и я, её папа, и она сама живы и можем говорить об этом. И именно поэтому у нас сегодня праздник.

А там уже пусть сама делает выводы.

День Победы, как он стал от нас далек… Открытка «1945. С праздником Победы!» Этот праздник уже никогда не будет тем Днем Победы, каким был в моем детстве. Оно и понятно… Время идет. Многое забывается. Тех, кто сделал эту дату праздничной, остается все меньше и меньше, а оставшимся все тяжелее и тяжелее выходить из дома…

Правильно подмечают, что и Отечественную войну 1812 года когда-то помнили лучше, а сейчас ее герои, по-настоящему жившие, сражавшиеся, страдавшие, для большинства –сродни героям книг, не более того… 70 лет – это тоже уже немалый срок, и потому, наверное, возникают все эти кощунственные «праздничные» проекты и странная «победная» реклама (наверняка, почти все сталкивались с тем или иным проявлением безразличия и непонимания, конкретизировать не хочется).

Я вспоминаю, как это было в моем детстве… После выходного и потому радостного Первомая приходил этот тихий и торжественный день. Утром мы звонили маминым родителям в другой город, потом собирались и ехали к родителям папиным, жившим неподалеку, по дороге купив бабушкины любимые нарциссы и торт. Но ни цветы, ни сладкое не делали этот день похожим на другие красные дни календаря. В этом дне всегда было какое-то другое ощущение…

Мы доставали из серванта самую красивую посуду, раскладывали приборы, садились за скромный по нынешним меркам, но праздничный стол. Пока мы накрывали, бабушка так и сидела, возвышаясь над суетой в своем необычном высоком кресле, и искривленными пальцами расправляла, где могла достать, скатерть. К тому времени, как я ее помню, она уже почти совсем не могла ходить и с трудом двигала руками. Это сказывались раны (помню, как она рассказывала, что пуля однажды попала ей прямо в палец), это сказывалось переохлаждения и невзгоды Ораниенбаумского пятачка. Она очень мало рассказывала о войне, а на таких семейных посиделках – и вовсе никогда. Помню, иногда на кухне, когда я под ее руководством готовила обед, она, оберегая детскую психику, с улыбкой рассказывала самые безобидные истории, например, как однажды в пустой суп упала крыса и как голодные солдаты были этому рады. Рассказывала, как выглядят трассирующие пули.

9 мая мы не говорили ей «спасибо за Победу!». Мы просто сидели все вместе, о чем-то говорили, о чем-то молчали, взрослые поднимали стопки в память о павших и за мир. Мы смотрели по телевизору фильмы о войне – «В бой идут одни старики», «Летят журавли», «Женя, Женечка и Катюша», «Аты-баты, шли солдаты»… Дожидались Минуты молчания, вставали. С трудом, держась за ручку своего кресла, стояла под звуки метронома и бабушка. Потом пили чай с тортом и смотрели на салют.

В середине 90-х поездку в гости заменила поездка на кладбище… И торт уже не покупался.

Иногда я сожалею, что тогда я была еще слишком мала, чтобы расспросить и вместить хотя бы небольшую часть того, что пережила бабушка; что мы не уследили, когда ее боевые награды во время ремонта вынесли непорядочные рабочие; что вообще – по нашей ли вине или нет – память о той войне становится все более смутной… Мне хочется, чтобы мой ребенок понимал и чувствовал горькую глубину этого дня, но, наверное, мне и самой будет непросто ее доносить…

Мне бы не хотелось ходить с сыном на шумные мероприятия, посвященные празднику. Мне бы хотелось проводить этот день дома, смотреть вместе с ним фильмы о войне – в первую очередь, старые, еще те, из моего детства. Пусть в них нет современных спецэффектов и не такие «красивые» батальные сцены, но в них живет память тех, кто эту войну прошел, в них проявились не столько актерская игра и режиссерский талант (хотя и это в полной мере!), сколько сила духа и пережитая боль.

Поездка на кладбище или поход к памятнику или вечному огню, может быть, посещение музея, минута молчания, салют, хороший фильм (пока мультфильм) – вот то, что кажется мне приемлемым для этого дня. Мне бы хотелось, чтобы этот день, насколько возможно, так и оставался в моей семье тихим и горько-торжественным…

Рассказывая сыну о Дне Победы, я постараюсь не врать Открытка. Художник Г. Горобиевская, 1985 День Победы. 9 мая. 70 лет назад. Да, вот уже срок целой человеческой жизни (прямо по псалмопевцу) отделяет тот день от нас. Ветеранов остается все меньше, а из тех, кто еще жив, не каждый уже может прийти на парад. Мне 31. Моему сыну – год с небольшим. Когда я был мальчишкой-дошкольником, парад на 9 мая воспринимался как нечто само собой разумеющееся. Нас учили, что иначе и быть не могло. А ветераны были еще сравнительно молодые, их было так много… А что такое старость и смерть было еще невдомек. Казалось, что так будет всегда.

И история шла, и вышло, что мальчишка с красным флажком и в детской пилотке сидел на плечах отца и смотрел на проходящие праздничные колонны, освещаемые уже лучами заходящего солнца империи. Сначала не стало страны, потом государства, ветераны старели и умирали. А мальчик взрослел.

И вот уже во втором десятилетии нового века оказалось, что не только участники той великой войны уходят от нас, не только рушатся государства, но и история перестает быть чем-то незыблемым, четким и ясным. «Как нас в школе учили». Выясняется, что теперь учат по-разному. Я не буду говорить о переписывании истории, о пересмотре результатов Второй Мировой, и выворачивании наизнанку привычных смыслов. Вообще не хочу сейчас говорить о политике, потому что разговор этот слишком большой и сложный, а я, хоть и имею свою позицию, зато не имею достаточной компетенции в слишком многих вопросах.

Я хочу сказать о другом. У меня подрастает сын. Пока еще он совсем малыш, но время пролетает быстро. По крайней мере, для меня. Не знаю, сколько останется живых ветеранов и сколько из них смогут прийти на парад, посвященный 75-летию Великой Победы. Но я хочу верить, что этот парад будет. И 9 мая будет праздником еще долго. Не стану загадывать – сколько. И мой сын будет сидеть у меня на плечах с маленьким флажком в руке.

И дело тут не в ностальгии по советскому прошлому, не в сохранении традиций и даже не в патриотическом воспитании. Все это, признаться, отнюдь не очевидно самоценные вещи для меня. Тем более, ностальгия. Просто хочется, чтобы моя страна и мой народ помнили с благодарностью о том, какой ценой досталась нам эта победа. А от этой победы и зависела жизнь – видимо, не только нашей страны, но и всего человечества. Представить, чем могла бы быть история цивилизации в случае иного исхода той войны, не так уж и сложно. Наверное, не так легко объяснить все это ребенку. Но главное, я думаю, он поймет. Если это понимаем мы сами. Ведь дело не в «пропаганде Кремля» или «я помню, я горжусь». Главное – урок, который мы обязаны извлечь из той страшной войны и той нелегкой победы. И урок этот нельзя забывать.

Именно это забвение и приходится наблюдать в последнее время. И, к сожалению, я имею в виду не только тех, кто явно «перекраивает историю», но и тех, кто – вроде бы – «помнит и гордится». Однако наклейка на заднем стекле корейского авто и георгиевская ленточка на джинсах (а то и на собачьем ошейнике) – сомнительная гордость и странная память. И это я тоже хотел бы донести до сына. Не надо притворяться – ничего хорошего в пилотках как «символах победы», продающихся в электричках за 350 рублей, я не вижу. Не надо профанаций. И если я буду смотреть с сыном фильмы про войну – то пусть это будут серьезные фильмы, в которых нету «липы». Реальность войны трагична, реальность победы – сурова.

Но все это позже, в нужном возрасте. Надеюсь, тогда и придет понимание – как именно это доносить до ребенка – исходя из того, каким этот ребенок будет. Я не верю в универсальные рецепты.

Пишу все это и понимаю, что пишу о чем-то другом – не о том, о чем собирался. А еще осознаю, что тема благодарности за цену, которую заплатили, чтобы мы жили, чтобы остановить зло – поразительно напоминает совсем другую историю. Более важную. Не стану углубляться в эту тему, и рассуждать – является ли праздник Победы неким советским, светским эрзацем Пасхи, и если эти мотивы есть – сознательно ли они были допущены или «так оно вышло само». Но отсюда один важный для меня вывод – когда я буду рассказывать сыну о Дне Победы, я постараюсь не врать. Не впадать в горделивый пафос и не придумывать того, чего не было.

Эта победа настолько страшна и величественна, что вряд ли стоит пытаться ее приукрасить – и тем самым допустить ложь. Ложь всегда зло – даже если она допускается в целях «воспитания патриотизма». В этом случае – особенно. И еще я не буду говорить сыну того, чего не думаю и чего не чувствую. Например, флаг, водруженный в мае сорок пятого на Рейхстаг, как бы упорно не назывался в телесюжетах «святыней» — для меня святыней не является. Это исторический артефакт, важный и ценный, но не более. И не менее.

Наверное, мне так и не удалось точно и кратко сформулировать то, что хотелось. Мыслей по поводу Праздника оказалось очень много. И все-таки в заключение повторюсь – я хотел бы, чтобы мой сын мог видеть Парад Победы. Чтобы он знал, кто такие ветераны и что произошло в далеком сорок пятом году прошлого века. И главное, что и к нему это тоже относится. И ко всем нам. Чтобы он знал историю и умел не «вестись на пропаганду» — откуда бы она не исходила. И еще, чтобы чувство причастности к истории и благодарности за Победу было у него на своем месте. Потому что все-таки патриотизм – это важно, но есть что-то более важное и ценное. И если это «что-то» будет на первом месте, то и с патриотизмом, и со всем остальным тоже будет полный порядок. Это «что-то» — вера в Бога и любящее сердце.

Поздравляю всех нас с этим великим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!  Открытка «9 Мая. С праздником!»

В гостях у сказки. «Варвара-краса» — не очень добрая сказка 2015-05-12 00:43 Игорь Лунев Читайте также: В гостях у сказки. Выпуск 1. Буратино. Завести ребёнка «для себя»В гостях у сказки. О рыбаке, рыбке, жадности и слабой воле

Доброго вам времени суток, судари и сударыни, милостивые и не очень! Снова мы с вами в гостях у сказки. На этот раз у сказки под названием «Варвара-краса, длинная коса», которую рассказали нам в выпущенном в 1969-м году киностудией им. Горького одноимённом фильме режиссёр Александр Роу и автор сценария Михаил Чуприн. Да-да, историю, о которой я предлагаю вам поразмышлять, рассказали нам именно они, а не Жуковский, по мотивам произведения которого «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери» поставлен этот фильм. Тут именно что по мотивам… От сказки, рассказанной Василием Андреевичем в фильме осталась только завязка, а так это совсем другая история.

Думаю, многие из вас этот фильм помнят – особенно зелёную неопрятную руку Чуда-Юда и угрожающее «Должок!», произнесённое голосом неподражаемого Георгия Милляра. Но всё же для пущей ясности предлагаю сюжет в памяти освежить.  Кадр из кинофильма «Варвара-краса, длинная коса», 1969 г. Итак, некий царь Еремей (его роль исполняет Михаил Пуговкин) решает посчитать всё, что есть в его царстве, и едет считать. Где-то на периферии своих владений, пытаясь напиться из колодца, он попадается в лапы подводному царю Чуду-Юду, который не отпускает его, пока тот не обещает отдать нечисти то, чего он, Еремей, в своём царстве не знает. По возвращению же домой земной царь узнаёт, что единственное, чего он не знал в своём царстве – это не что, а кто. Царица оказывается беременной. А царю и не в радость – ведь чадо придётся отдать Чуду-Юду. Когда же рождается у царицы мальчик, дьяк подговаривает Еремея ребёнка подменить родившимся в это же время мальчиком из семьи рыбака. А потом, стало быть, рыбацкого-то нечисти и сплавить – чужого-то не жалко, это ж ещё царь Соломон древний понимал, когда вершил свой знаменитый суд. Так и стали расти: царевич в рыбацкой семье, рыбацкий сын – в царской. Ни тот, ни другой отроки до поры о своём происхождении не знали.

Царевич, воспитываемый рыбаком, хоть и пользуется особым расположением царя, растёт положительным молодым человеком, рыбацкий сын в царских палатах растёт отвратительным самодовольным баловнем. Видимо, думая о том, что этого псевдоцаревича всё равно когда-то придётся отдать Чуду-Юду, царь Еремей полностью на его воспитание наплевал, поручив мальчика мамкам и нянькам. Те во главе с царицей принялись потакать всем его прихотям, водя вокруг него хороводы. Надо ли удивляться, что характер мальчика существенно испортился?

Получилась едкая сатира на довольно распространённую женскую манеру воспитания. Вот и современные женщины нередко, начитавшись модных психологов, решают, что детям ничего нельзя запрещать (ведь можно же нанести ребёнку психологическую травму!), а своих мужей, не готовых умиляться каждой кляксе, нарисованной дитём, и дёргаться из-за каждого детского писка, упрекают в недостаточной любви к своим отпрыскам.

Когда нам показывают двух выросших юношей, то опекаемый мамками-няньками псевдоцаревич вызывает у нас стойкое отвращение. Режиссёр и сценарист постарались отвращение к этому герою закрепить в нас всеми доступными способами. И да, если другие персонажи ещё могут претендовать на неоднозначность, то оба юноши получились на редкость гротескными: царевич-рыбак исключительно положительный, псевдоцаревич за весь фильм решительно ни в чём хорошем не замечен – он только тем и занят, что демонстрирует высокомерие, подлость, жадность… Даже его беззаконие Чудо-Юдо на этом фоне как-то приятнее смотрится.

Наконец Чудо-Юдо напоминает царю Еремею о долге, Еремей с готовностью отправляет к нему псевдоцаревича, но настоящий царевич узнаёт правду и, будучи юношей положительным, тут же отправляется за ним вслед – справедливость восстанавливать. В царстве Чуда-Юда оба юноши встречают Варвару-красу – дочь Чуда-Юда (уж как она, краса такая, появилась у такого «гоблина», как Чудо-Юдо, нам задумываться не предлагают). Псевдоцаревич хоть и горд, да выгоду свою блюдёт и потому становится холуем Чуда-Юда (понятно, что и его предаст, если иная выгода нарисуется). А между царевичем и Варварой вспыхивает большое и светлое чувство. В результате дальнейших перипетий царевич и Варвара сбегают на землю, чтоб жить вместе долго и счастливо. Вслед за ними сбегает на землю и псевдоцаревич, который снова попадает в царский дом на привычное своё место, так как настоящий царевич с Варварой к политической карьере тяги не испытывают. Чудо-Юдо остаётся в своём царстве со своими приспешниками-пиратами… Тут и сказке конец.

Каждый остаётся при своём. Разве что два отца огорчены – дети покинули их, решили жить сами по себе. В этой сказке добро не побеждает зло, они просто теперь существуют на своих территориях – мечта современного гуманного дуалиста, начитавшегося неоязыческих сочинений.

Настоящий царевич с Варварой-красой удаляются из нашего поля зрения, они – главные герои и у них всё хорошо, мы должны радоваться. И в конце фильма нам вновь крупным планом показывают рыбацкого сына-псевдоцаревича. Он оказывается брошенным на произвол мамок-нянек, которым дела нет до того, кто он – им важно реализовывать своё стремление к гиперопеке на привычном объекте.  Кадр из кинофильма «Варвара-краса, длинная коса», 1969 г. Псевдоцаревич – герой не главный. Его жизнь вроде как не должна особенно волновать публику. Но мы познаём науку человеческих отношений в том числе и из художественных произведений. Сколько поколений наших соотечественников с малых лет впитывали в себя интеллигентскую романтику фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром», искренне думая, что это фильм о любви… Но ведь стоит только сфокусироваться на неглавных героях фильма, и становится понятно, что это фильм о предательстве. Но зрители, возможно, немного посочувствовав брошенным Ипполиту и Галине, вновь тают от восторга, любуясь наплевавшим на всех Евгением и Надеждой. Вот и посмотрев фильм «Варвара-краса, длинная коса», многие ли (хоть дети, хоть взрослые) задумались о том, что выросший столь неприятным типом псевдоцаревич – жертва не обстоятельств даже, а конкретных людей: жуликоватого царя Еремея, решившего, что чужого ребёнка не жалко, а раз всё равно нечисти отдавать, то и вообще не надо о нём заботиться (сыт-одет и ладно), мамок-нянек во главе с царицей, нашедших себе живую игрушку? Были ли у него шансы при таком воспитании вырасти приличным человеком? Были, но немного. И увидеть эти шансы случаев не представилось, что опять-таки при таком житье-бытье немудрено.

Вот фильм заканчивается – царь Еремей сидит-горюет, царевич с Варварой увлечены друг дружкой, а мамки-няньки с песнями закармливают псевдоцаревича. И никто не пытается хоть как-то помочь этому человеку, хотя ни для кого из окружающих уже не секрет, что он – жертва интриг. Как в личности в нём никто из героев не заинтересован. Для обслуживающих его женщин он просто любимая кукла, а у остальных и вовсе свои заботы.

Всё это я к чему, судари и сударыни? А к тому, что хорошо бы нам и вправду быть милостивыми не только к тем, кто вызывает у нас умиление. В жизни нет неглавных героев. И даже если не чувствуем в себе сил заниматься «вытягиванием» встретившегося нам на пути человека (а часто нужен не просто доброжелатель, но специалист), то уж доброе слово найти мы всегда можем. Ведь разве можем мы в присутствии Божьем сказать, что есть на земле хоть один человек, не достойный сочувствия?

|

| В избранное | ||