| ← Январь 2021 → | ||||||

|

2

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

4

|

5

|

9

|

||||

|

12

|

16

|

17

|

||||

|

21

|

24

|

|||||

|

26

|

30

|

31

|

||||

За последние 60 дней 13 выпусков (1-2 раза в неделю)

Сайт рассылки:

http://www.dela.su/

Открыта:

10-08-2003

Адрес

автора: state.politics.newlist-owner@subscribe.ru

Статистика

0 за неделю

Знаменосцы Победы еще на посту

|

Знаменосцы Победы еще на посту 2021-01-13 08:36 Редакция ПО То обычное письмо до сих пор перед глазами. "Я живой пока!" - были первые строки на рукописном листке из школьной тетради. Инвалид, участник Великой Отечественной, пытался донести до нас, детей и внуков, простую мысль: мы еще рядом, не проходите мимо. Они не хотят, чтобы их раньше времени хоронили. А каждый в отдельности думает и верит, что он не последний. И потому не ждут, когда им позвонят, а сами, если в состоянии, берут телефон и набирают знакомые номера. Звонок из Рамзая, Пензенская областьВесной, когда пандемия уже заявила о себе, Алекмсандр Константинович продолжал держаться бойцом. - Да что за враг такой - вирус? - слышу в трубке узнаваемый голос. - На фронте то грязь, то мороз, промокали до нитки - и ничего, некогда было болеть. Ведь 75 лет Победы, так ждали - надо бы повидаться... Летом в наших с ним диалогах образовалось пауза. А осенью, в сентябре, уже мы позвонили, чтобы предупредить: "Будьте готовы. Если звезды сойдутся, вызовем на связь с Международной космической станцией". Звезды сошлись. И бывший фронтовой связист Сашка-огонек на виду у всей страны держал контакт с МКС, куда перед этим был доставлен штандарт Совета ветеранов их 354-й стрелковой дивизии. В ноябре, когда был "круглый" день рождения у "Российской газеты", это не прошло мимо фронтовика. - Долгих лет вам, процветания! И спасибо за память, - передает слова ветерана собственный корреспондент "РГ" в Пензенской области Наталья Саванкова. - Хочу, чтобы вам, вашим внукам и правнукам не пришлось пережить то, что видели мы. Слеза набегает, когда просят меня рассказать о войне. Правнук спрашивает: "Дед, почему ты плачешь? Ты же сильный". Я говорю, потому и плачу, что сильно больно. Пусть наши дети будут счастливее нас. Мы за них воевали, еще не рожденных. Хорошую страну передали, берегите ее! На связи - Шахты, Ростовская областьНынешней осенью, 24 октября, бывший танкист Иван Кипа сделал мысленно очередную зарубку в личном календаре: девяносто шесть. Но и в тот субботний день рождения, и в воскресенье, 27 декабря, когда я ему в очередной раз позвонил, Иван Тихонович не изменил себе и своим, жизнью подсказанным, правилам. - С четырех утра на ногах. Погода в эти дни туберкулезная - то снег с дождем, то дождь со снегом. За день несколько раз приходится дорожки возле дома чистить, воду, что с крыши набежала, сливать. Работа во дворе всегда найдется... Но перед тем - обязательная зарядка. По его, Ивана Кипы, собственной методе. Сначала - на диване, лежа на спине. Потом уже в вертикальном положении, и даже с гантелями. Они тоже собственной конструкции - заполненные песком, солью или просто водой пластиковые бутылки разной емкости. За стол, чтобы позавтракать, садится в одно и то же время, только летом - на час или два раньше. Ничьих советов не слушает, а мне доверительно рекомендовал: 40 или 50 грамм вина или чего покрепче домашней выделки - организму не во вред, а на пользу. Но обязательно утром - перед завтраком... Иван Тихонович живет в своем доме один. Хотя два сына и их семьи рядом - в том же городе и даже на соседней улице, всегда готовы помочь и, конечно, помогают. Но он принципиально и твердо "ухаживать" за собой не позволяет и все по максимуму старается делать сам. И по дому, и в огороде... Во вторник, спустя два дня после нашего с ним разговора, узнаю: в роду Ивана Кипы прибавление - на свет появился одиннадцатый правнук. Этой большой и дружной семье становится по-хорошему тесно в календаре: 28 декабря, в один и тот же день, родились внук и два правнука ветерана-танкиста. Себе, своим родным и близким, соседям по улице и нам, живущим от Шахт далеко, в канун Нового года адресовал два простых пожелания. Жить в ладу со своей совестью. И быть приветливей, добрее друг к другу, не беречь любовь "на потом". Северодвинск: наказ экипажу "Гремящего"Во вторник, 29 декабря 2020 года, когда этот номер газеты готовился к подписанию, на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге подняли флаг ВМФ на новом боевом корабле - головном корвете проекта 20385 под названием "Гремящий". Помимо приглашенных на церемонию гостей и журналистов об этом событии заранее знали как минимум еще в двух местах. В штабе Тихоокеанского флота, где ждут не дождутся новый корабль, и его экипаж под командованием капитана II ранга Олега Потапова. В годы Великой Отечественной Павел Лапшинов участвовал на "Гремящем" в проводке северных конвоев и уже в 43-м был награжден за это именной медалью английского короля Георга VI "За боевые заслуги". Много лет спустя, в канун своего 100-летнего юбилея, бывший старшина отделения на гвардейском эсминце, а ныне - заслуженный кораблестроитель и Почетный гражданин Северодвинска принимал у себя в гостях командира только что построенного корвета с тем же звучным именем. Тогда ветеран-фронтовик вручил Олегу Потапову командирские часы и сделал первую запись в книге почетных посетителей нового корвета: "Желаю вам чтить и приумножать лучшие традиции моряков военных лет. Семь футов под килем и всех благ на счастье нашей Родины". Свой наказ Павел Васильевич подтвердил и в разговоре со мной, когда готовилась эта публикация. "Пусть экипаж нового корабля понесет как эстафету с Северного флота на Тихоокеанский звание гвардейского и добивается его присвоения". Ровесникам-фронтовикам, их семьям старшина с "Гремящего" пожелал больше позитива в общении друг с другом, участия и душевной щедрости. А всем читателям и журналистам "Российской газеты" - не опускать рук перед трудностями, заниматься делом, и тогда добрые перемены обязательно придут. Александр Емельяненков Источник: https://rg.ru/2020/12/30/veterany-frontoviki-pozdravliaiut-chitatelej-rg...

Какие последствия для США и остального мира будет иметь захват Капитолия 2021-01-13 08:52 Редакция ПО Наиболее примечательная особенность недавних событий в Вашингтоне – реакция в духе «как такое могло случиться в Соединённых Штатах?» За ней угадывается предположение: несмотря на все социальные и политические проблемы, нараставшие в последние годы в США, как и во всём мире, по-прежнему верен тезис – есть Америка и есть остальные. У остальных проявление изъянов естественно и ожидаемо, даже если они устоявшиеся демократии. У Америки таких изъянов нет, ибо она по определению образец, не имеющий права «накосячить». Восприятие себя как исключительной державы заложено в основу американской политической культуры, общество и государство возникли пару столетий назад из такой самоидентификации. Так воспитывают американцев. И проявляется данный феномен буквально на каждом шагу. Даже Дональд Трамп, обращаясь к своим сторонникам с просьбой разойтись от Капитолия, подчеркнул: «Вы особенные» (“You are special”). Что уж говорить о либеральной части политического спектра, которая убеждена, что Соединённые Штаты в силу собственной исключительности просто обязаны нести свет человечеству. Отсюда шок – как дошли до жизни такой? И волна объяснений, почему беспорядки возле и внутри парламента, хоть и похожи на события в других странах, на деле – нечто совсем-совсем иное. Сайт CNN посвятил последнему специальный комментарий: хотя некоторые усматривают «поверхностные сходства» с событиями в других странах, «то, что происходит в Америке, – является уникально американским. Чудовище родом из этой страны». Беспокойство легко понять, если соотнести проблему исключительности с устройством мира последних десятилетий. После окончания холодной войны США заняли действительно уникальное место в международной иерархии – глобальный гегемон. Подобного могущества не достигала ни одна держава в истории. Опорой данной позиции, помимо огромной военной и экономической мощи, была роль носителя установочного мировоззрения. Из чего вытекало право сертифицировать форму правления в других странах и воздействовать на них с целью корректировки поведения. Воздействовать, как известно из практики, разными способами вплоть до прямого военного вмешательства. Сейчас мы не будем анализировать плюсы и минусы такого мирового порядка. Существенно, что «догмат о непогрешимости» мирового лидера был важным его элементом. Поэтому американские комментаторы так обеспокоены влиянием капитолийских событий и вообще президентства Трампа именно на международные позиции Соединённых Штатов. Если отвлечься от этих резонов, в поствыборных беспорядках нет ничего удивительного. Более того, отчасти с лёгкой руки самих США в XXI веке возник своего рода новый политический обычай. Избирательная эпопея заканчивается не тогда, когда подсчитаны голоса и объявлен победитель. Она завершается после того, как проигравшая сторона как минимум попыталась оспорить результат методами уличной политики. И западные столицы, прежде всего Вашингтон, последовательно подчёркивали правомерность такого поведения для тех, кто считает, что выборы «украли». Да, относилось это в основном к странам с шаткими институтами и неустоявшейся демократией. Но где сейчас институты в ином состоянии, а демократические основы не проверяются на прочность? Весь мир сегодня столь нестабилен, что от потрясений не застрахован никто. Есть и вторая причина усиливающейся зыбкости традиционных институтов. Они эффективно работали в ситуации, когда информационная картина была однозначной. Либо за счёт надёжного контроля над потоками, либо благодаря доверию к источникам информации. Сейчас и то, и другое под всё большим вопросом. Медиатехнологии резко повышают прозрачность всего вокруг, но творят множественные реальности и открывают бескрайний простор для манипуляций. Институты должны пользоваться поистине непререкаемым авторитетом, чтобы выдерживать новые условия. И нельзя сказать, что эти институты полностью разрушаются, однако давление на них столь велико, что требовать безукоризненной работы бессмысленно. США справляются с вызовами, которые бросает современная среда, не лучше и не хуже других. Точнее, в чём-то лучше, в чём-то хуже. И это было бы совершенно нормально, не нуждайся Америка в постоянных подтверждениях своей исключительности, особости. А если выясняется обратное (Соединённые Штаты – как все, пусть и со своей спецификой), это вызывает шок. А вслед за ним – жгучее желание найти и наказать виновных, и в высшей степени желательно, чтобы в процессе выяснилось, что виновные отрабатывали чужую повестку. Механизм, хорошо нам знакомый по российскому опыту, но с более сильной и страстной мотивацией – на кону всё-таки не просто желание «отмазаться» за провалы, а необходимость доказать собственную безупречность. В американской политике наступает период полноценного реванша демократов, тем более что как минимум на предстоящие два года (до промежуточных выборов 2022-го) они получили полную власть – Белый дом и весь Конгресс. Трамписты сильно напугали правящий класс, а под конец и подставились с вторжением в Капитолий, так что повод для зачистки идеальный. Мишень номер один – сам Трамп, которого надо показательно уничтожить политически, а лучше и экономически. Чтобы другим неповадно было покушаться на сакральность истеблишмента. Но одним Трампом ограничиться не получится, надо что-то делать с его многочисленными сторонниками. Неуклюжее завершение президентства позволяет атаковать трампистов как врагов республики и демократии, Демпартия примет все меры, чтобы деморализовать наиболее убежденных оппонентов. Тем более что сама Республиканская партия в глубоком раздрае – Трамп под конец отпихнул от себя почти всех сторонников в партийной верхушке, однако остаётся популярен среди рядовых сторонников. Как бы то ни было, демонстративное «наведение порядка» и восстановление устоев демократии будет использовано и для того, чтобы вернуть себе статус эталона. Аргументация уже понятна: нам удалось избежать жуткой комбинированной угрозы нашей демократии извне и изнутри, и теперь мы обрели право показать всем, как надо противостоять недругам этой самой демократии. Идея Джозефа Байдена о созыве «конгресса демократий» уже в этом году приобретает черты чрезвычайного съезда для сплочения рядов против врагов прогресса. Тут мы возвращаемся к внешней политике, ибо долго гадать, кто станет главным из врагов, не нужно. Образ Путина как всесильного кукловода, управляющего всеми антидемократическими силами мира (и, в частности, Трампом) тянется красной нитью от предвыборной речи Хиллари Клинтон в Неваде в августе 2016-го до заявления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на следующий день после вторжения в Капитолий. Китай, понятное дело, в восприятии демократической верхушки немногим лучше России, но тут пока что есть сдерживающие факторы в виде экономического интереса. Неизбежное стремление США к восстановлению позиций исключительности вступает в противоречие с тенденциями мирового развития. Международная политика диверсифицируется по всем направлениям – от экономики и безопасности до идеологии и этики. Попытки поделить мир по принципу демократия vs автократия, то есть вернуться к повестке конца ХХ – начала XXI века, обречены на провал, поскольку мир уже делится по-другому. Однако попытки эти всё равно будут предприняты, и нельзя исключать напористых действий в духе «распространения демократии». Просто чтобы доказать, что трампистский эпизод был досадным недоразумением. И это, кстати, способно на время объединить разношёрстную компанию внутри Демократической партии, часть представителей которой принадлежит прежней генерации, а другая часть – энергичная поросль левых убеждений. В общем, новое президентство не сулит миру хорошего. Даже если считать, что приход вместе с Байденом солидных профессионалов-международников, которые отказывались работать с Трампом, способен стабилизировать привычную уже американскую болтанку в мировых делах, очередная волна идеологизации обесценит и это преимущество (впрочем, спорно, было ли оно вообще). Намерение во что бы то ни стало доказать, что Америка «не как все», натолкнётся на всеобщее «сопротивление материала». И это только обострит и без того опасную обстановку. Про Трампа хотя бы было известно, что он не любит воевать – 45-й президент не начал ни одной новой войны. У Байдена другая кредитная история. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Источник: https://globalaffairs.ru/articles/posledstviya-zahvat-kapitoliya/ Диффузия свободы 2021-01-13 08:56 Редакция ПО Так, есть попытки представить дело как конфликт между государствами. С одной стороны, дескать, страны вроде как демократии, например США или Западная Европа, а с другой стороны — некие якобы несвободные страны, к примеру Китай или Иран. Ясное дело, что такое различение хромает. Куда отнести хотя бы Турцию, Венгрию или Польшу, не говоря уж о многих других государствах в той же Африке или Латинской Америке? Но не в ущербной упрощенности подхода дело. Главная проблема, на мой взгляд, в том, что линии конфронтации, линии разломов проходят сегодня не по географически определенным границам. Благодаря современным поразительным средствам коммуникации конфликтующие группы оказались трансграничными. Нечто аналогичное можно разглядеть в эпохе крестовых походов, когда мировые религии — ислам и христианство — сталкивались на поле боя и создавали наднациональные сообщества. Еще более показательной была первая половина ХХ века, когда коммунистическая идея прямо утверждала, что все прежние государства должны отмереть, что конфликт между нациями вторичен по отношению к классовой борьбе. Фашизм, кстати, несмотря на выраженный национализм, так же преодолевал границы стран, создавая свои пятые колонны даже там, где, казалось бы, это невозможно в силу расовых предрассудков. Однако то, что происходит сегодня, острее, причем на порядок, в силу, повторю, невероятной мощи современных коммуникаций. Они сумели породить иллюзии нового типа человеческих объединений, создать представления об исключительности возникающих в интернете сообществ. Если хотите, то людям сейчас дана возможность почувствовать себя членами масонской ложи, избранным среди других избранных. И не важно, что число этих избранных может достигать сотен миллионов, если не миллиардов, так сказать — пиво вместо шампанского, но окосеть можно. Могущество социальных сетей (Facebook, Twitter, etc.), в рабство которых попала существенная часть населения и США, и, увы, всего мира такова, что у владельцев этих сетей появилась мысль (верная или нет?), что они в состоянии манипулировать всеми и, более того, порождать управляющие элиты. Во всяком случае об этом они говорят открыто: мол, консолидация миллионов наиболее успешных и активных пользователей сетей может породить новую мировую систему управления человечеством. Ничего нового в этом нет: вековая мечта о консолидации лучших из людей для управления всеми остальными, в том числе и худшими, существовала всегда. И, кстати, считать ее совсем неверной — ошибочно. Прогресс человечества, бесспорно, прежде всего результат усилий немногих, а то и одиночек. Вопрос, как всегда, в балансе и чувстве меры, поскольку грань между озлобленной сектой и «собранием избранных» крайне тонка. Довольно яркой иллюстрацией этого стали события в США. Забавно, что сама элита запуталась в том, какие и между кем границы пролегают в теле страны, и постоянно примешивает внешние силы в консистенцию внутренних конфликтов. Возможно, манера, в которой это делают престарелые демократы и недоучившиеся леваки из американских университетов, комична, хотя и жутко опасна одновременно. Но, по сути, события в Соединенных Штатах отражают общемировые линии разлома, общемировой кризис ценностей и понимания желаемого будущего. Можно по-разному трактовать природу столкновений в США и, соответственно, причины разлада в мире. Но, по-моему, основной проблемой сегодня и для США, и для мира стала проблема свободы, ее понимания и трактовки. Свобода — одно из важнейших понятий человечества. За нее борются и даже умирают. Но понятие свободы меняется со временем. И потому помимо собственно борьбы за свободу есть борьба за понимание свободы, ее границ и применимости. И до конца различить эти формы борьбы невозможно. США всегда считались довольно свободной страной. Чего стоит хотя бы право на оружие — универсальный ограничитель чужой свободы для защиты своей. Но как в таком случае сотни миллионов американцев уживаются друг с другом? Очевидно, что свобода не может обходиться без взаимного сдерживающего и отрезвляющего страха, в этом во многом и есть смысл Второй поправки. Если все имеют право на оружие (и заодно на восстание), то каждый человек даже при большой власти подумает: а стоит ли овчинка выделки, обоснован ли риск. Понятно, что страха мало. Для свободы нужно согласие, то есть внутреннее принятие некоего порядка, в котором у каждого есть пространство, сообразное с теми или иными обстоятельствами. У нас у всех (до ковида, впрочем) было право летать на самолете за деньги туда, куда мы хотим. И все (ну почти) соглашались с тем, что наличие денег позволяет одним лететь бизнес-классом, а вторым (и третьим, и так далее) только экономическим. Но представим, что это согласие исчезло. Тогда и почти незамедлительно система авиаперелетов рухнет, во всяком случае в нынешнем виде. Мы, кстати, неоднократно видели воочию, как выглядит бунт всех против всех на аэродромах и вокзалах. Нечто подобное случилось и в США. Выяснилось, что разные группы американцев настолько по-разному видят справедливость и, соответственно, свою свободу и права, что у каждой группы сформировалась своя элита. И эти элиты вступили в непримиримый, похоже, конфликт. Его глубина нами еще не осознана, поскольку на поверхности бьются мафусаилы вроде Байдена, Трампа и Нэнси Пелоси. А вот кто их подпирает снизу? Не так страшен бес, как его чертенята. Американский социолог Самюэль Хантингтон в свое время справедливо писал о множественности цивилизаций и конфликтах между ними. И в правоте его подхода в общем-то нет больших сомнений. Но похоже, что цивилизации проникли в друг друга, во многом обогатили друг друга и при этом произвели что-то вроде взаимной интоксикации. Наряду с прекрасным и волнующим чувством человеческого, культурного разнообразия они усилили такие типы взаимной нетерпимости, что еще недавно считались скорее исключением. Понятие геноцида в свое время отразило ужасающую ненависть, прежде всего по этническим признакам конечно. Но сегодня стоит уже думать о том, как нам понимать геноцид в современном, поликультурном обществе? В котором вместе с повторяющейся мантрой толерантности разжигается самая настоящая ненависть между различными социальными, культурными, религиозными, этническими группами. Те же США — прекрасный пример идущего у нас на глазах обострения всех типов конфликтов, а степень нетерпимости не так уж далека от свойственного геноциду накала. В общем получается так, что растущее чувство индивидуальности, независимости миллиардов людей (а это эмпирический факт) сопровождается (и это тоже очевидно) ростом неприятия инаковости, неспособности согласиться с существованием различий. Сторонники BLM и левых демократов, например, не допускают мысли, что у правой позиции их противников-республиканцев есть свои основания, что стоит поискать компромисс. И вообще, поднимающаяся мировая политическая левая волна ровно, как и 100 с лишним лет назад, начисто отрицает какое-либо иное мировоззрение. И что еще тревожнее, она пересекается с другими конфронтационными линиями: в США, например, с этническими и религиозными конфликтами, в Европе — в большей степени с религиозными и миграционными. И ни одна часть света, ни одна страна не свободна от этих проблем. В общем, предстоящее десятилетие будет непростым, и это еще мягко сказано. И главный вопрос ближайшего будущего — как нам сосуществовать всем вместе, как добиться хотя бы относительного согласия идти навстречу друг другу в наиболее сложных вопросах. Яркий пример того, что происходит в целом мире, нам дают социальные сети. Они уже есть форма коммуникационной жизни большей части человечества. Но чем больше мы туда погружаемся, тем четче понимаем, что прекрасный инструмент коммуникационной свободы, радости общения превращается в средство манипуляции, подавления инакомыслия, разжигания низменных страстей и раздробления человечества. Конечно, эти сети появились как предпринимательская инициатива отдельных людей. Но слишком многое в жизни стало от этих сетей зависеть. Следовательно, нужно регулирование. Какое — вопрос. Но без него прекрасная свобода общения превратится в свою противоположность. Это, повторю, только одна из сфер человеческой жизни, нуждающаяся в радикальном переосмыслении. Есть много и иных: тот же климат, биотехнологии, оружие и т.д. и т.п. Так что мировой цивилизации хотя бы для выживания, не говоря уж о развитии, надо ответить на интеллектуальный и моральный вопрос, сформулировать правила совместной жизни. И этот ответ требуется незамедлительно. Андрей Быстрицкий, председатель совета фонда «Валдай» Источник: https://iz.ru/1109927/andrei-bystritckii/diffuziia-svobody «У либералов возникает вопрос: а почему надо делиться властью с консервативным меньшинством?». Эксперт о перегоревших «предохранителях» США 2021-01-13 09:07 Редакция ПО – Иван Алексеевич, что происходит? Не только самые суровые американофобы, но и вполне спокойно относящиеся к США люди заговорили о «начале конца» великой державы… – Нынешний кризис сопоставим по накалу с тем, что был в 1950–1960-е годы. Может быть, он даже сильнее, чем тогда, но еще не такой страшный, как был в период Гражданской войны или в предшествовавшие ей времена. Убийства и беспорядки выглядят уродливо, но такое в истории бывало, и говорить о «начале конца» я бы не стал. Хотя накал борьбы между консерваторами и либералами сегодня невероятный, и, скорее всего, будут попытки серьезного изменения американской политической системы.

– А что с ней не так? Эта система прошла столько испытаний на прочность, и внешних, и внутренних, мир увидел американское геополитическое доминирование, и – вдруг… – Америка – очень разнообразное и многообразное общество, там всегда было много противоречий. Но до самого последнего времени американцы на высоком политическом уровне укладывались в установленные процедуры. «Отцы-основатели» в конституции и следующие поколения, вносившие в нее поправки, заложили в политическую систему целый ряд, так скажем, «предохранителей». Их главная цель заключается в том, чтобы власть с одной стороны не попала в руки не способных управлять масс, а с другой, чтобы там не возникла наследственная аристократия, как в Европе. То есть никто не должен узурпировать власть, ни оторванные от народа элиты, ни народ. Между этими двумя крайностями американская система и должна была существовать. Корректировалась она поправками в Конституцию и традициями – не всегда юридически закрепленными, но четко работавшими. А во время последних выборов, в 2016 и 2020 годах, «предохранители» начали «гореть». – Это связано с экстравагантностью Дональда Трампа? – Фигура Трампа вызвала отторжение у значительной части образованного общества. Факт, на который, с моей точки зрения, обращают мало внимания: на выборах в 2016 году впервые уровень образования сыграл исключительно важную роль в определении предпочтений избирателей, причем в сочетании с расовым вопросом. За Трампа охотнее голосовали менее образованные. Но сильнее всего в своих предпочтениях разошлись более и менее образованные белые избиратели: среди более образованных белых Трамп выиграл с преимуществом в 4%, а вот среди менее образованных – с преимуществом 39%! Такого разрыва в политических предпочтениях белых в зависимости от уровня образования не было никогда. У избирателей среди азиатов, латино- и афроамериканцев образование не сыграло такой роли. Кстати, у афроамериканцев фактор образования сработал в 2016 году ровно наоборот: более образованные афроамериканцы чуть лучше голосовали за Трампа, чем менее образованные. – Трамп не поладил с белой интеллигенцией? – Со стороны образованного класса имеет место глубокое эстетическое и этическое неприятие и его лично, и главное всего того, что он символизирует и олицетворяет. США, как и десятки других государств, подошли к порогу, за которым начинается новый этап разрушения традиционного общества. И так же, как и в Европе, это способствовало консолидации традиционалистов. Трамп оказался способен управлять этой энергией и сконцентрировал ее на неприятии президентства Обамы. Трамписты резко негативно относились практически ко всему, что сделал Обама. Но дело не в Обаме персонально, а в социальных трендах, которые сужают экономическое и отчасти социальное «жизненное пространство» традиционалистов. – Какую роль играет в этих нарастающих конфликтах внешнеполитический фактор? Распространено мнение, что США не выдерживают роль мирового арбитра, или – жандарма, кому как нравится. Говорят, что происходящее – это конфликт между американскими «имперцами» и «националистами». Хотя это априори кажется натянутым, но… – Конечно, в мировой политике и американской внешней политике «традиционалисты-почвенники» и «интернационалисты-глобалисты» многое видят по-разному, но накал страстей все-таки имеет внутреннюю природу и связан с социальными, социально-политическими и идейными противоречиями, а вернее с тем, как меняются их интерпретация и осознание. Расовый вопрос в США – вот важный социальный фактор. Значительная часть афроамериканского населения поколениями находится в замкнутом круге: нет хорошего образования – нет хорошей работы, нет хорошей работы – нет хорошего образования, зато есть много проблем с законом и полицией. В разное время по-разному отвечали на вопрос, почему это так. При этом самосознание афроамериканского населения растет. Есть запрос на общенациональное решение этой проблемы, причем социальными и экономическими инструментами, а не просто за счет того, чтобы держать афроамериканское население в рамках закона полицейскими методами. Это такая сквозная тема для американского общества. Есть другой уровень противоречий – социально-политический. Демократы устойчиво имеют в США большинство. Звучит, наверное, странно, но сейчас поясню. Если посчитать количество избирателей за демократами и республиканцами в конгрессе, а также в законодательных палатах штатов, то за демократами их больше, и это довольно стабильный тренд. В округах, в которых выигрывают демократы, больше жителей (это прежде всего Восточное и Западное побережья), чем в округах, где выигрывают республиканцы. В ходе президентских кампаний это проявляется в меньшей степени, но все же проявляется. Уже два президента-республиканца в XXI веке проигрывали общенациональное голосование и побеждали только за счет голосов выборщиков: Буш в 2000 году и Трамп в 2016-м. Долгое время в демократической и республиканской партиях тон задавали центристы. Но в обеих партиях растут нецентристские фракции, и Трамп особенно усилил консервативный крен у республиканцев. В таких условиях у либералов в демпартии возникает вопрос: а почему надо делиться властью с консервативным меньшинством? Почему не закрепить демократическое большинство? Либеральная общественность обсуждает идеи, которые в случае реализации сделают победу республиканцев на национальных выборах гораздо менее возможной. Например, говорят о легализации значительной части нелегальных мигрантов, и они, как ожидается, в основном станут избирателями демократов. Говорят также об отмене коллегии выборщиков. При таких корректировках политической системы республиканцы станут на национальном уровне партией меньшинства, хотя сохранят большинство во многих штатах, и они такой перспективе отчаянно политически сопротивляются. Это является подоплекой значительной части политического процесса. И поверх всего этого есть, конечно, мировоззренческие вопросы: что такое Америка, американская идея или мечта, что значит сейчас быть «сияющим градом на холме»? Отвечают на них по-разному. Консерваторы считают, что трансформации, которые либералы приветствуют и поощряют, подрывают сущность Америки.

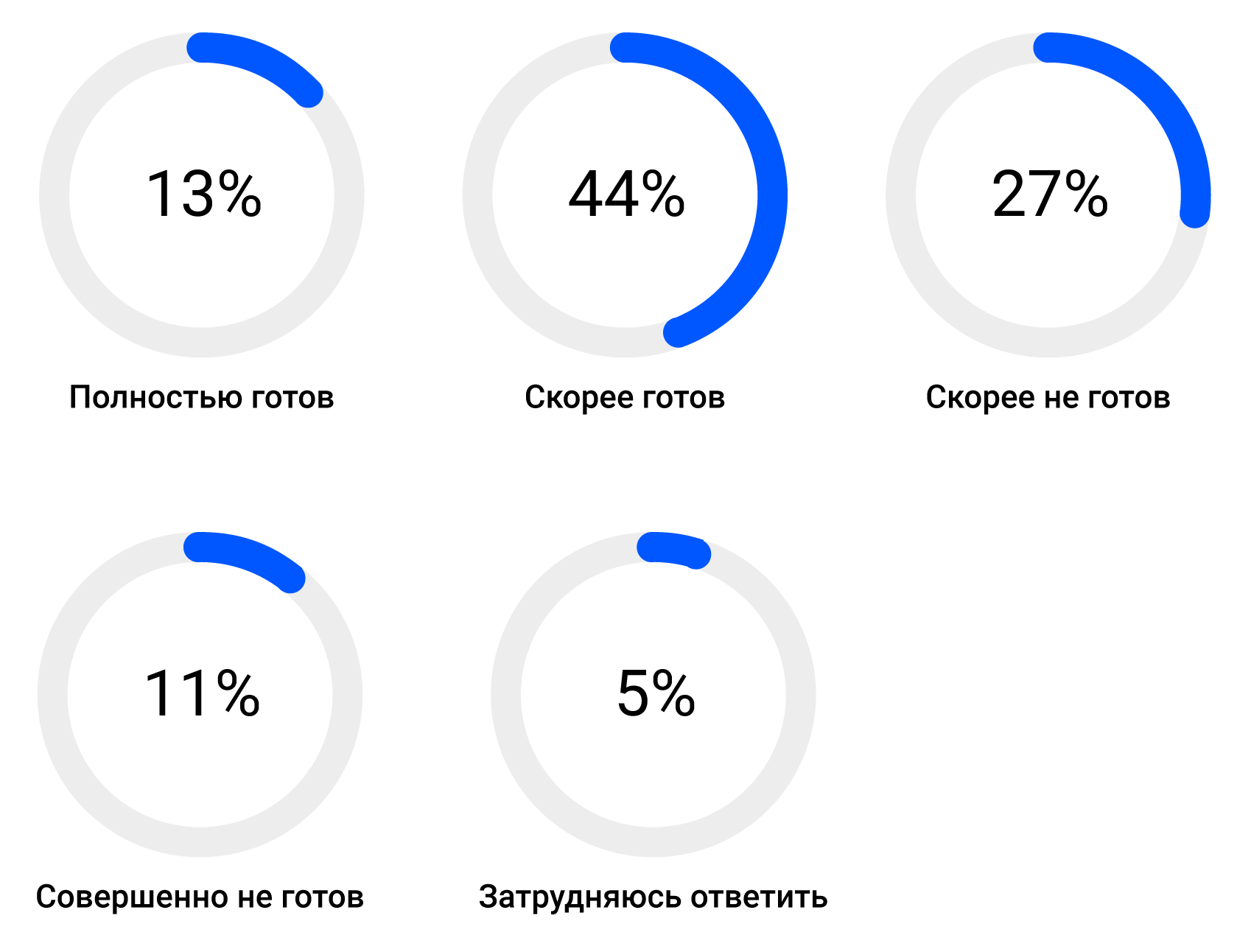

– Как может разрешиться нынешняя ситуация? Конфликт будет разрастаться? – Долгое время казалось, что главная проблема Трампа – это то, что, слишком потянув республиканцев в консервативную сторону, он ослабил «политический центр». Вот если Трампа не будет, то можно будет опять центристам от обеих партий договариваться и совместно работать. Однако в период его президентства противоречия в обществе и политике многократно обострились. И у демократов, и у республиканцев идет борьба центристов с нецентристами, то есть с теми, кто тянет эти партии настолько в либеральную или консервативную сторону, что договориться в политическом центре становится почти невозможно. И эти условные «радикалы», возможно, на самом деле ближе к условному «народу», к своим избирателям, чем центристский истеблишмент. Сейчас остается открытым вопрос: можно ли вернуть повестку дня под контроль центристов в обеих партиях, и тогда все успокоится, или уже имеет место культурная революция, которую нельзя просто остановить или обуздать с центристских позиций и под которую политикам придется подстраиваться? – «Культурная революция»?! – Имеется в виду не то, что было в Китае. Речь о том, что происходят социальные и мировоззренческие трансформации такого масштаба, что загнать их в рамки закрепленных норм, как юридических, так и моральных, невозможно. То, за что вчера наказывали, перестало быть преступлением. То, что вчера было нормой, перестало ею быть. То, что вчера было радикализмом, стало нормой. И такие качественные трансформации не сдержать буквой закона. Источник: https://express-k.kz/news/politekonomiya/nikto_ne_dolzhen_uzurpirovat_vl... Основатель Telegram призвал отказаться от операционной системы и приложений Applе 2021-01-13 09:11 Редакция ПО Основатель популярного мобильного социального сервиса Telegram Павел Дуров заявил об опасности использования мобильной платформы от Applе, призвав пользователей переходить на операционную систему Android, разработанную еще одним американским IT-гигантом Google. Вместе с тем, несмотря на то, что отказ от iOS в пользу Android несколько снизит риск ограничения свободного доступа к информации, мобильные сервисы как Apple, так и Google все же остаются полностью подконтрольными американским спецслужбам и представляют большую опасность для информационной свободы, безопасности и тайны переписки, чем даже постоянно уличаемая в политической ангажированности Демпартии США блог-платформа Twitter. Впрочем, последнее умозаключение Дурова вызвало несогласие у IT-аналитиков, считающих, что американские социальные соцсети, такие как Facebook и Twitter, на сегодняшний день лежат в основе проводимой Западом политики агрессивной пропаганды, помимо инструмента жесточайшей цензуры и тайного раскрытия перед спецслужбами США всей персональной информации и перечня контактов своих пользователей, также выступая средствами слежения за социальной активностью и передвижениями подписанных на них граждан по всему миру. Проживающий в настоящее время за рубежом российский основатель сервиса Telegram Павел Дуров в своем блоге опубликовал пост, в котором разоблачил американские компании Apple и Google в ограничении свободы пользователей. При этом, сравнивая мобильные платформы и приложения этих двух IT-гигантов, Дуров признал преимущества операционной системы Android над iOS. Основатель Telegram Павел Дуров: "И Apple, и Google являют собой куда большую проблему для свободы, чем тот же Twitter. При этом Apple является наиболее опасной из них, поскольку может полностью ограничить ваш доступ к приложениям". Дуров отметил, что в отличие от платформы с iOS от Apple, на Android пользователю разрешена установка собственных приложений посредством распаковки apk-файлов. Поэтому он призвал всех переходить с операционной системы iOS на Android, что, по оценке Дурова, позволит "сохранить доступ к свободному потоку информации". Подобным образом основатель Telegram отреагировал на удаление на минувшей неделе из магазинов App Store и Google Play мобильного приложения активно использовавшейся сторонниками Дональда Трампа социальной сети Parler под предлогом "причинения ущерба общественной и национальной безопасности США". Вслед за этим ведущие IT-аналитики обвинили Apple и Google в цензуре и политической ангажированности победившим на президентских выборах американским демократам. При этом в августе 2020 года Павел Дуров в разгар протестов в Белоруссии активно критиковал Apple за позицию американской компании в отношении блокирования белорусских чатов. Тогда Apple якобы требовала от его компании заблокировать ряд Telegram-каналов, публикующих информацию о сотрудниках правоохранительных органов Белоруссии, на что Дуров, по его словам, ответил отказом. Позднее, комментируя обвинения основателя Telegram, Apple опровергла эту информацию. Кроме того, Павел Дуров неоднократно высказывал недовольство планами Apple по введению платных функций для Telegram в целях его монетизации, что противоречит политике социальной сети, позиционирующей себя в качестве доступного всем бесплатного сервиса. Источник: http://narpolit.com/novost-dnya/osnovatel-telegram-prizval-otkazat-sya-o... Университеты и школы тестируют смешанные форматы обучения 2021-01-13 09:27 Редакция ПО Цифровизация образования началась давно, но случившиеся обстоятельства весной этого года придали ускорение этому процессу. Хотя и до этого инвестиции в EdTech, стремительно росли – по данным Metaari, с 16 млрд долларов в 2018 году до 18,6 млрд долларов в 2019-м. А к 2025 году, по прогнозам экспертов Renub Research, они превысят 350 млрд долларов. Появляется все больше инструментов, благодаря которым дистанционное обучение становится эффективным. И мировой, и российский опыт говорит о том, что сегодня активно развивается смешанная (гибридная) форма, в которой традиционное обучение дополняют онлайн-форматы. Российские школы и вузы начали переходить на дистанционный формат обучения в середине марта, незадолго до того, как власти официально объявили самоизоляцию. И уже после двух месяцев обучения в таком формате стало понятно, какие инструменты нужны преподавателям и учащимся для того, чтобы уроки и лекции были интересными, сохранялась вовлеченность в процесс, возможен был контроль за выполнением заданий и усвоением материала. Как показал опрос Аналитического центра НАФИ, почти половине преподавателей требовалась помощь, в том числе из-за проблем с технической оснащенностью рабочего места и недостатка методических знаний по организации онлайн-обучения. Как вы оцениваете готовность своего вуза к переходу на дистанционное обучение, Источник: НИУ ВШЭ

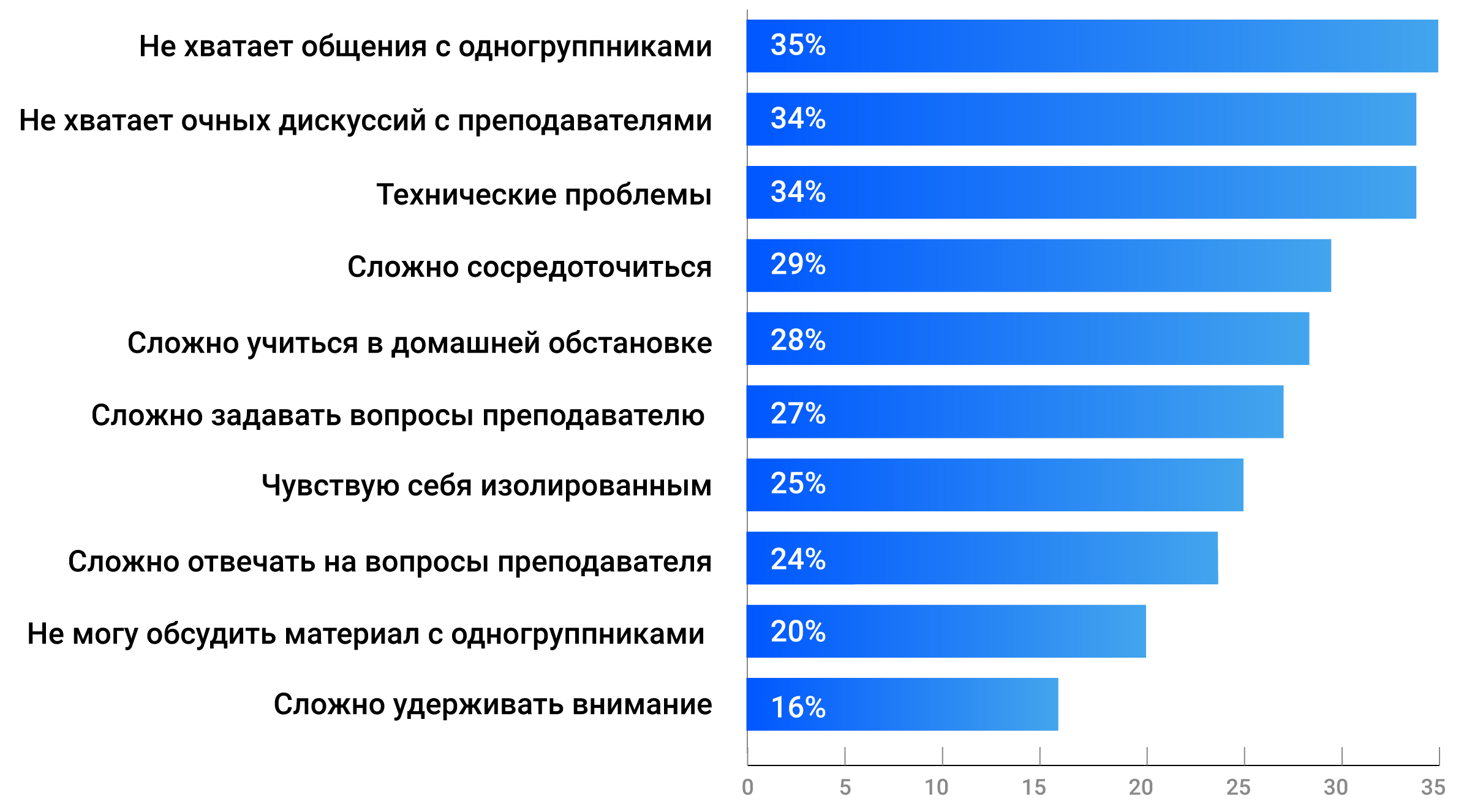

А в ходе масштабного опроса Минобрнауки и Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС преподаватели выделили три составляющих успешного дистанционного образования – материальную (обеспечение техникой и программами), коммуникативную (среда для общения, достаточная для поддержания удаленного обучения) и организационную (предоставление большей свободы в выборе средств и методов обучения). Топ-10 проблем с дистанционным обучением, Источник: НИУ ВШЭ

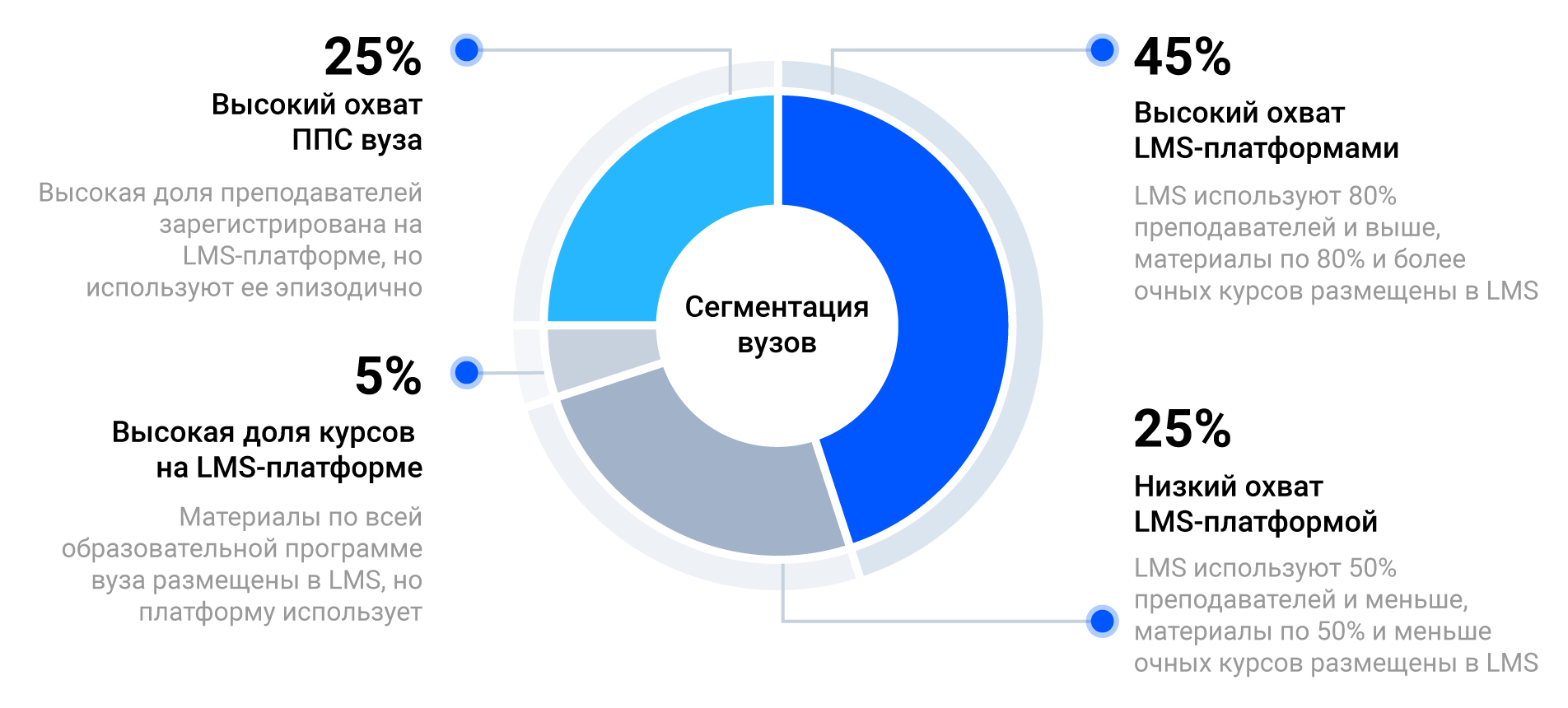

Среди положительных эффектов перехода к дистанционному обучению – новые возможности пересмотра существующих учебных курсов и стимул для преподавателей к их оптимизации. Перспективы онлайн-обучения также связаны с тем, что оно позволяет лучше контролировать мотивацию и вовлеченность студентов. С началом нового учебного года школы и университеты протестируют смешанные форматы образования – они уже стали мировой практикой и показали, что дистанционное образование не заменяет, а дополняет традиционные формы обучения. Созданием информационных систем в дополнение к традиционным форматам занимается Минпросвещения РФ. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, после анализа опыта перехода на дистанционное обучение было принято решение о создании новой единой информационной среды, содержащей верифицированный образовательный контент по каждому учебному предмету в соответствии с федеральными образовательными стандартами. «Мы не будем отходить от традиционного формата, а будем строить информационные системы для помощи традиционному обучению», – заявил Сергей Кравцов. В 14 регионах страны (Алтайский край, Калининградская область, Московская область, Новосибирская область, Пермский край и др.) в школах стартует проект «Цифровая образовательная среда». Он предполагает применение в традиционной классно-урочной системе возможностей электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В ходе апробации будет отработан перечень необходимых материально-технических условий, которым должна соответствовать современная школа (наличие и скорость интернет-соединения, локальные сети в школе, требования к технике). Смешанные форматы обучения тестируют и вузы. Несколько университетов Санкт-Петербурга приняли решение часть обучения оставить в дистанционной форме, а часть — вернуть в аудитории. Так, студенты ИТМО смогут приезжать на занятия в университет или учиться онлайн. В Москве над введением смешанного формата преподавания, который предполагает очное и удаленное обучение, работают в МГИМО. Как рассказал ректор университета Анатолий Торкунов, университет намерен перестраивать всю систему в постковидный период. «Мы занимаемся этим сейчас очень активно. Будем выстраивать эту гибридную работу со студентами так, чтобы у них сохранялось ощущение совместной работы», – отметил ректор. Важным этапом построения гибридного формата обучения является возможность сдавать экзамены онлайн. Первыми такую функцию протестировали массовые открытые онлайн-курсы, где есть возможность просто прослушать какой-либо курс и получить диплом о его прохождении. Для этого необходимо сдать экзамен с прокторингом – дистанционным онлайн-контролем. Сегодня есть инструменты, позволяющие создавать мощные масштабируемые инструменты онлайн-прокторинга – например, с помощью технологии Examus. Используя программный интерфейс приложения, любая университетская платформа может организовать мониторинг сдачи тестов и экзаменов. Сегодня эксперты также подчеркивают: сейчас очень важно, чтобы образовательные учреждения уже на стадии планирования учебного курса закладывали смешанную форму обучения. Это позволит сделать образование наиболее эффективным – как, например, в магистерских программах, которые вузы запускают совместно с крупными компаниями. В прошлом учебном году такие программы при поддержке Microsoft стартовали в девяти российских вузах. Среди них НИУ ВШЭ, Московский авиационный институт (МАИ), Российский университет дружбы народов (РУДН) и др. Технологические программы разработаны совместно с экспертами компании. Занятия направлены на подготовку современных специалистов в области технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей, машинного обучения, больших данных, бизнес-аналитики и других. Эксперты компании разработали уникальные образовательные программы для каждого учебного заведения – совместно с преподавателями и методистами вузов. Например, в МАИ основное внимание уделено технологиям дополненной реальности и искусственного интеллекта, а в РУДН сосредоточатся на технологиях цифровых двойников и когнитивных сервисах (компьютерное зрение, распознавание речи для роботов). Высшая школа экономики и Якутский СВФУ выбрали приоритетным направление подготовки нового поколения преподавателей в области облачных вычислений и искусственного интеллекта. РХТУ им. Менделеева и Томский политехнический университет отдали предпочтение технологиям больших данных. Гибридные форматы обучения невозможны без технологий. В период самоизоляции образовательные учреждения использовали три подхода: синхронный (преподаватель и учащиеся присутствуют на онлайн-площадке в одно и то же время), асинхронный (каждый работает с предложенным материалом — текстовым или аудиовизуальным — в удобное время) и смешанный формат взаимодействия (сочетает предыдущие два подхода). В первом подходе чаще всего используется электронная система поддержки обучения (англ. learning management system, LMS – Ред.), куда преподаватель загружает свои материалы и задания, а студенты — результаты их выполнения. Такие системы, по данным ВШЭ, сегодня есть в 88% российских вузах, однако не все используют их максимально эффективно. Сегментация вузов по характеру использования систем управления учебным процессом (LMS), % Источник: НИУ ВШЭ

В мировой практике LMS используются и в вузах, и в школах. Это основной инструмент в гибридном формате образования. Такие системы не только облегчают рабочие процессы в классе/аудитории, но и дают учащимся и преподавателям возможность обучения в любое время и в любом месте. Системы объединяют все важнейшие инструменты, которые необходимы ученикам и преподавателям для повышения производительности, эффективной коммуникации и вовлеченности в образовательный процесс. LMS позволяют легко управлять всеми учебными действиями, будь то создание онлайн-классов, оценка студентов, расширение совместной работы или отслеживание достижений студентов. Вынужденный переход на дистанционный формат помог задуматься над тем, как можно усовершенствовать образовательный процесс. Онлайн-инструменты помогают студентам и преподавателям сделать обучение более глубоким и получить лучшие результаты. Технологии постепенно переходят от простого средства доставки знаний к инструменту для сотрудничества, коммуникаций и действия. Некоторые вузы (например, Финансовый университет при правительстве РФ) сейчас задумываются над тем, чтобы часть дисциплин полностью перевести в онлайн формат, а в других студентам предложат дистанционно изучать отдельные темы и разделы. Преподавателям также придется меняться и переходить от пассивной модели преподавания к активной: изучать технологии, чтобы создавать онлайн-курсы, добавлять в них видеоформаты и интерактивные формы взаимодействия со студентами. В этом помогают технологические платформы – например, Microsoft Teams. Благодаря единому интерфейсу доступа к сайтам и приложениям платформу удобно использовать и преподавателям, и учащимся. В отдельных вкладках можно открывать практически любые сторонние веб-сайты (например, Учи.ру, «ЯКласс», МЭШ и т. п.), также участники сессии могут их использовать совместно. Групповая работа возможна и в приложениях Word, PowerPoint, Excel, OneNote и других. Технологическая платформа позволяет создать по сути виртуальный класс — с поддержкой широковещательных выступлений и двусторонних бесед, обменом файлами, постановкой индивидуальных задач, приемом и проверкой выполненных учащимися заданий. И все это — в едином окне браузера на любом мобильном устройстве или настольном ПК. С помощью встроенного ежедневника преподаватели могут напомнить ученикам о начале очередного занятия, а отсутствовавшим — сообщить о прошедшем уроке. Среди плюсов перехода на дистанционный формат участники опроса Минобрнауки и РАНХиГС отмечали также возможность более индивидуального подхода к каждому учащемуся. И здесь также помогают технологии – например, с помощью инструментов 3D и визуализации данных преподаватели могут развивать самостоятельность каждого ученика и раскрывать его творческий потенциал. Такие интеллектуальные инструменты есть, в частности, в Office 365 для образовательных учреждений. Каждая школа или университет могут выбрать решение, которое подходит именно им. Время преподавателей экономит использование единого центра для разных классов и групп. Важно, что вся персональная информация, приложения, данные и устройства защищены с помощью передовых технологий интеллектуальной безопасности и машинного обучения. Удобство дистанционного формата обучения в том, что и преподаватель, и учащийся могут участвовать в процессе из любой точки мира и с любого устройства. В этом помогают в том числе облачные сервисы. Благодаря им студенты получают доступ к лучшим мировым образовательным практикам. Например, можно пройти курс, созданный в партнерстве с Университетом Карнеги — Меллона и Оксфордским университетом – с помощью платформы Microsoft Learn. А ресурсы Microsoft Azure помогут студентам самим создавать технологические продукты, с помощью самых популярных языков программирования и навыков работы в облаке. «Гибридная модель обучения – это не только совмещение очной и заочной форм обучения, синхронно или асинхронно, это в целом возможность сделать процесс более эффективным для всех участников образовательного процесса с помощью технологий, которые обеспечивают новые возможности взаимодействия и совместной деятельности, новые формы обучения и практической работы , – рассказала руководитель направления по работе с организациями образования Microsoft в России Елена Сливко-Кольчик. – Безусловно, есть задания, которые важно выполнять очно, например, лабораторные работы по физике и химии или практикум по биологии и медицинским специальностям. Но все это может быть еще более эффективным если сопровождается обсуждениями, проектами, исследованиями, которые проще и масштабнее делаются онлайн, например, на базе облачных сервисов. Это новый подход, когда у студентов и преподавателей есть широкий выбор форматов и инструментов». Безусловно, трансформация образовательных учреждений, как и любых других, зависит не только от технологий, но и целого ряда других факторов. Среди них готовность и восприимчивость к изменениям, финансовые ресурсы, компетенции и навыки всех вовлеченных в процесс людей. Факторы успеха цифровой трансформации компаний, в том числе образовательных организаций, % Источник: опрос KDMA в 2020 году

Добавление дистанционного формата обучения к очному формату – это возможность для образовательной организации выйти за пределы очной аудитории, воспользовавшись современными цифровыми технологиями и расширить набор инструментов, которыми пользуются директора, преподаватели, обучающиеся и их родители. Уже сейчас эффективное гибридное обучение можно организовать, воспользовавшись инструкциями по работе с цифровой образовательной средой Office 365, методическими рекомендациями и практиками учителей, размещенными на сайте Центр обучения учителей (education.microsoft.com). Здесь собрана информация о том, как провести онлайн урок, удаленное родительские собрание, построить цифровую учительскую и многое другое. Анна Белова Источник: https://rg.ru/articles/microsoft/ Исаев, Липень, Корнев: Иерархии и сети. Власть и закон 2021-01-13 09:32 Редакция ПО

В монографии предпринята попытка осмысления современного политического процесса, динамика которого стала в определенной степени зависеть от технологических, цифровых форм политических коммуникаций. В связи с этим меняется природа традиционных политических институтов и форм их деятельности в условиях четвертой промышленной революции. цитата 2021-01-13 09:46 Редакция ПО «Политика: способ добывать средства к жизни, контролируемый наиболее деградировавшей частью наших преступных элементов».

Автор цитаты: Николай Стариков: Трамп – не Че Гевара, цифровой рубль и достойные зарплаты 2021-01-13 09:54 Редакция ПО lenta_video: Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщили СМИ 2021-01-13 10:01 Редакция ПО Как сообщает телеканал, один из высокопоставленных советников Белого дома заявил, что для Трампа "отставка означает признание поражения", поэтому он не пойдет на такой шаг. По его мнению, у сената на данный момент нет достаточно времени, чтобы осудить Трампа. Поэтому, как отмечает телеканал, президент США сможет дойти до конца своего срока "без такого рода унижения". "Мы пройдем 20-е число (20 января, день инаугурации избранного президента США Джо Байдена) и двинемся дальше", - заявил неназванный советник. Как сообщает CNN, Трамп следит за тем, как разворачивается ситуация и кто выступает за или против него. "Президент не смотрит на числа, он смотрит на имена", - заявил источник телеканала. Он также отметил, что с момента беспорядков Трамп выглядит "угрюмым". Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности. Тот уже отказался. Запасной план демократов - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Рассмотрение импичмента в палате представителей состоится уже в среду. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может покинуть Белый дом за день до инаугурации своего преемника Джо Байдена и отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Это может произойти 19 января. Трамп ранее заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Байдена 20 января. Он станет четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на инаугурации своего сменщика. |

| В избранное | ||