| ← Март 2021 → | ||||||

|

4

|

7

|

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

8

|

9

|

11

|

14

|

|||

|

16

|

20

|

21

|

||||

|

23

|

25

|

27

|

28

|

|||

|

30

|

||||||

За последние 60 дней 13 выпусков (1-2 раза в неделю)

Сайт рассылки:

http://www.dela.su/

Открыта:

10-08-2003

Адрес

автора: state.politics.newlist-owner@subscribe.ru

Статистика

0 за неделю

Карта Навального в контексте президентских выборов в России 2024 года

|

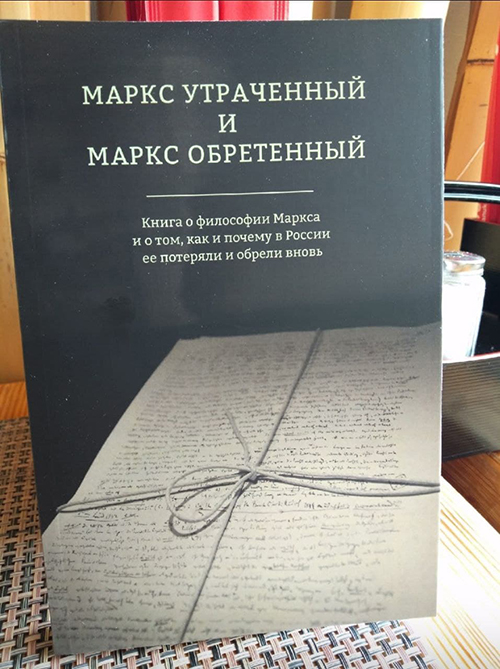

Карта Навального в контексте президентских выборов в России 2024 года 2021-03-17 06:42 Редакция ПО lenta_video: "Маркс утраченный и Маркс обретенный" 2021-03-17 06:43 Редакция ПО Книга "Маркс утраченный и Маркс обретенный. Книга о философии Маркса и о том, как и почему в России ее потеряли и обрели вновь" вышла в начале марта и уже вызвала читательский резонанс. Научный редактор, составитель и один из ее авторов, уральский ученый, социолог и писатель Андрей Коряковцев рассказал Накануне.RU, что первая партия разошлась практически в день выхода. Презентация состоится в апреле, предположительно, на площадке "Ельцин-центра". Издание продолжает линию первой работы команды соавторов "Марксизм и полифония разумов", оно же является переходом к третьей монографии, которая будет посвящена исследованию советского общества в контексте мировой истории. Нынешняя работа направлена не столько на переосмысление теории Маркса, сколько подводит итог исследований, восстанавливающих марксизм в целом и без позднейших наслоений марксистских школ. Так как только сейчас мы можем прочитать ранее неизданные рукописи Маркса, чего первопроходцы в изучении "Капитала" были лишены. В этом смысле мы живем в "золотую эпоху" марксизма, объясняет Андрей Коряковцев. Мы поговорили с ним о том, откуда такой интерес к личности Маркса и его учению сегодня и чем обуславливается рост популярности левых идей в стране победившей реставрации. — Андрей Александрович, ваша новая книга вызвала широкий интерес, и кажется, что возвращается внимание общества к левой тематике и к Марксу? В чем актуальность исследования марксизма сегодня? — Ленин когда-то говорил о том, что Россия выстрадала марксизм на рубеже XIX-XX века. Так вот сейчас она тоже его выстрадала заново. Настолько очевидна неудача 30-летнего капиталистического эксперимента, что даже странно доказывать актуальность марксизма, ведь это методологический научный источник критики капитализма. Марксизм доказал свою актуальность, мы входим в новую эпоху, где вопрос стоит уже не в том, нужен марксизм или не нужен, а в том, какой марксизм нужен. — И какой же? — Марксизм за более, чем вековую историю существования распался на школы, в нем масса исторических, смысловых наслоений, и требуется разобраться, что, собственно, написал Маркс на самом деле, а что придумали его незадачливые эпигоны, потомки. Как раз выяснению этого и посвящена наша книга, лозунг которой: "Назад к подлинному Марксу". Мы пытаемся низвергнуть мифы о Марксе, расчистить дорогу и поглядеть на учение Маркса поверх марксистских школ. — И как же вам это удалось? — Очищение подлинного учения Маркса? Надо иметь в виду, что несколько первых поколений марксистов были лишены всей полноты наследия Маркса — ведь не все его книги были опубликованы при жизни, они доходили до читателя на протяжении ста лет. Например, сейчас в наши руки попали только опубликованные, еще на немецком языке, новые рукописи Маркса, так называемые "экологические" — в этих рукописях он рассматривает отношения человека и природы. И, да, они опубликованы впервые. Мы их прочитали и первое впечатление было — "Маркс против Греты Тунберг". — Экологические рукописи? Каких лет? — Если рукописи Маркса разделить на три части, то первые — это работы 40-х годов, посвященные теме человека. Вторые рукописи 50-60-х годов посвящены теме человека и производства, а вот эти последние рукописи, которые опубликованы, это рукописи второй половины 60-х годов — тема человека и природы. И они закольцовывают все работы. В 40-ые годы Маркс выводит формулу о том, что коммунизм — это тождество гуманизма и натурализма. И вот эти третьи рукописи развертывают эту формулу, там основная оптика сосредоточена на анализе отношений человека и природы. Несколько поколений марксистов развивались, не будучи знакомы со всем этим рукописным корпусом. И когда в одной из своих статей я написал, что мы сейчас живем в золотую эпоху марксизма, то я имел в виду не отношение к марксизму со стороны государства или со стороны общества, я имел в виду именно факт доступности подавляющего большинства марксовых работ.

Фото: chaskor.ru — То есть до нас только дошли все работы Маркса и мы имеем преимущество? — Да, мы можем изучать Маркса полностью. Чисто с научной точки зрения мы имеем в доступе сам объект исследования — классический марксизм, в этом смысле мы переживаем золотой век. К тому же, в условиях, когда отсутствует ощутимый идейный прессинг. — И какой главный вывод из этого? — Сразу же становится понятна объективная ограниченность марксистских школ, в том их трагедия. Это историко-философская сторона вопроса. После того, как мы выясняем, что имел в виду Маркс, после того, как мы уточняем переводы Маркса, в книге есть интересные выводы Петра Кондрашова об обидных неточностях советского перевода, искажающие мысль Маркса, мы можем уточнить, насколько точно марксизм отражает нашу современность, связать марксизм с ней. Это обществоведческая сторона дела. — Например? — Например, Маркс использует понятие "das produktive Leben", то есть продуктивная жизнь, а советские переводчики написали "производственная жизнь". Ясно, что акценты другие, вульгарно-экономические, выходят на первый план — когда Маркс пишет, что жизнь человека по преимуществу "продуктивная", а наши переводят "производственная". Вторая сторона нашего исследования Маркса — это необходимость показать связь подлинного Маркса с исторической реальностью. То есть как раз мы показываем с точки зрения современности, в чем он актуален, в чем сбылись его прогнозы. Нам уже несколько десятилетий доказывают, что его прогнозы не сбылись, но это не так. Этой теме посвящены мои статьи. Я анализирую идеи и мысли Маркса, которые изложены именно в рукописях, а не только в популярных политологических произведениях типа "Манифеста коммунистической партии" . — И что мы видим? — Мы видим, что мир развивается, по большому счету, по Марксу. Есть, конечно, нюансы, я отмечаю, в чем он ошибся. Например, он переоценил революционную способность индустриального пролетариата, но при этом надо иметь в виду, что он сам же дал научный аппарат для критики индустриального пролетариата. Здесь он неоднозначен даже в своих ошибках. Маркс оказывается выше своих критиков, потому что он все-таки диалектик. Для него нет ни одной вечной социальной формы. Он всюду обращает внимание на внутренние противоречия, поэтому для критики он остается неуязвим.

Фото: Андрей Коряковцев — А в чем он не ошибся? — Этот вопрос зависит от того, как мы понимаем современное общество. В статьях я развернуто отвечаю на этот вопрос. В чем он не ошибся относительно капитализма зависит от того, что мы понимаем под капитализмом. Если мы под капитализмом понимаем домонополистический капитализм, общество свободного рынка, а именно такой капитализм Маркс анализировал и именно крах такого капитализма он и ожидал, то, посмотрев на современное западное общество, такого капитализма мы уже нигде не увидим. — И тут в игру уже вступает Ленин с тем, что империализм — высшая стадия капитализма? — Да, и вот как раз в своих исследованиях я говорю о том, как Ленин развивает мысль Маркса, развертывает, показывает, что Маркс оказался прав, что начинается образование монополий, и с капитализмом свободного рынка, так называемым "чистым капитализмом", покончено, грядет эпоха мировой социальной революции. И мировая социальная революция, действительно, грянула и заполнила всю первую половину XX века. Капитализм изменился в ходе двух мировых войн, в ходе реформ, массовых восстаний. Все это были разные формы одних и тех же изменений. Теперь общества свободного рынка нет. Маркс писал еще в предисловии к первому тому "Капитала", что наступает эпоха превращенных форм, что "чистый", "однородный" капитализм редко где встречается. Что и говорить по поводу XX века? В этом смысле Маркс оказался удивительно точен. Что касается коммунизма, то он и здесь был прав. Ведь еще в 1845 году в "Немецкой идеологии" он пишет о том, что коммунизм, будучи локально воплощен, просуществует недолго вследствие "расширения общения" — вот такая фраза. — "Глобализация", по-нашему, по-современному? — Да, расширение культурных, экономических связей. Достаточно вспомнить предпосылки краха Советского Союза, ведь это не только воля Горбачева или Ельцина, высшей партноменклатуры, противоречия накапливались и внутри советского общества. Мы можем проследить, как партийная номенклатура постоянно сдавала — долго, но неуклонно — сдавала позиции от жесткого протекционизма, автаркии при Сталине — к большей открытости страны. Сначала она согласилась на капиталистические цены в торговле ресурсами, сделала ставку на развитие ресурсной промышленности. Советский Союз представлял собой единую корпорацию по законам капиталистической экономики, внешняя торговля (с внутренней сложнее) была рыночной. И мы видим, как накапливались противоречия, в целом можно описать это как процесс все большей глобализации, расширения общения. Еще можно упомянуть внутренние раздражение со стороны граждан от того, что они не могли быть приобщены к мировой культуре в полной мере. Я не сторонник той идеи, что советский гражданин был полностью отстранен от мировой культуры, скорее все обстояло наоборот, советский гражданин был в большей степени связан с мировой культурой, нежели современный. Но, тем не менее, путешествовать, как сейчас, было проблематично, трудно было с рок-музыкой, джазом и так далее. По мере того, как развивались потребности граждан, повышались их культурные требования, государство, к сожалению, не удовлетворяло эти потребности. Или удовлетворяло в недостаточной степени. Здесь Маркс весьма проницательно указал на проблемы локальных "коммунизмов". Что из этого следует? Из этого следует лишь то, что коммунизм — это дело объединенного в планетарном масштабе рабочего класса, лишенного национальных предрассудков. Но как далеко это от современных эмпирических рабочих!

Фото: Накануне.RU — Но несмотря на то, что Маркс писал, что локальный коммунизм нежизнеспособен, все же он принес много плюсов для общества в СССР? Сейчас с ностальгией вспоминают про то, что можно было учиться и лечиться бесплатно, получать квартиры и социальный разрыв был минимальным. — Да, да, о чем я и сказал выше: советское государство предоставляло условия для развития общественных потребностей. Но советский гражданин ведь к этому относился как к должному, он наивно полагал, что с крахом СССР это все сохранится, а добавятся просто какие-то положительные моменты западного строя. Но вышло все наоборот. Вместо положительной конвергенции произошла отрицательная. То есть гражданин эпохи перестройки полагал, что синтезируются плюсы советского строя и западного, а соединились минусы. Ключевой момент здесь в том, что в советское время имело место противоречие между развитыми потребностями граждан и степенью их удовлетворенности. А сейчас мы видим, что массовые потребности не развиваются или развиваются слабее, либо в неадекватной форме. — Возвращаясь к Марксу утерянному и обретенному — вот у некоторых критиков советского периода есть твердое убеждение, что Ленин извратил теорию Маркса. Согласны с этим или могли бы поспорить? — Нет, Ленин ничего не извращал. Дело в том, что у самого Маркса были в теории неясности и недоработки. Ленин, как мог, пытался их компенсировать теоретически и практически. Не нужно из Маркса делать бога и считать, что он абсолютно на все вопросы ответил. Что касается предпосылок коммунизма — насколько они реальны? По крайней мере, одна его технологическая предпосылка уже давно налицо: это Интернет как сфера (хотя бы отчасти) нерыночного общения. Однако, есть и то, что мешает развиваться революционным тенденциям в мировом масштабе. Это прежде всего состояние общественного сознания. Человечество за всю свою историю пережило два глубоких разочарования в объективных итогах революции. В первом случае это было на рубеже XVIII-XIX веков, разочарование в итогах Французской революции, и второй раз это случилось в конце 80-х, в 90-х годах XX века — разочарование в итогах Октябрьской революции. Но посмотрим на разницу между этими двумя разочарованиями. В первом случае это разочарование было продуктивно, оно породило сам социализм, саму социалистическую теорию. Разочарование во Французской революции дает нам и учения Фурье, Сен-Симона, Теодора Дезами, Роберта Оуэна и так далее. В конечном итоге — сам марксизм. А вот то, что произошло в конце XX века — это тотальное разочарование в левых теориях, оно оказалось совершенно непродуктивным. Оно проявилось в мифологии возвращения, в реставрационных теориях. Единственный позитив в области левой теории — это неосоветизм, но это тоже реставрационная теория, это тоже регресс в мысли. И только по форме, потому что надо понимать, что неосоветизм на практике собой представляет отечественный вариант кейнсианства. Кейнсианство как социальный проект себя еще не совсем исчерпал, у него есть потенциал, и в этом смысле неосоветизм только в буквальной своей форме является утопией. Но он, кроме того, служит косвенным напоминанием о том, что, возможно, есть инструменты для воссоздания социального государства — социально-ориентированное перераспределение, вот этот институциональный социализм. В этом смысле это совершенно реальная и актуальная стратегия.

Фото: vk.com/spobuhov — Но и в среде обывателей назревает какой-то левый поворот, в 2020 году протесты во многих странах пестрели красными флагами. — Самая главная проблема, затрудняющая новый левый поворот — это психологическое и идейное состояние самих трудящихся. Пока мы имеем дело лишь с их локальным организованным протестом и стихийными протестными настроениями. Не только в России, но повсюду в мире так. Движение трудящихся фрагментировано, расколото, идейно дезориентировано. К сожалению, рабочий класс в настоящее время неспособен к политической самоорганизации, без которой подлинная революция произойти не может. А современные левые в массе своей забыли, что социальная революция может быть совершена только самим рабочим классом, а не действующей от его имени номенклатуры. Которой рабочий класс сильно не доверяет — и у него на то есть серьезные основания. — В таком случае куда вообще идут современные левые? — Левым для того, чтобы стать реальной политической силой, надо начать с того, что принять эту печальную для них реальность и перестать врать самим себе о своем положении и о своей силе. Как много вранья в Интернете о том, что "Россия на пороге социалистической революции", что экономика в стране скоро "крякнет", что у "путинской" России никаких перспектив развития нет, а Путин "сидит в бункере в истерике и испуге"! Левые должны покончить с этими галлюцинациями. Они должны трезво взглянуть в лицо реальности и осознать себя не армией, готовой "штурмовать" капитализм или "путинский империализм", а маленьким партизанским отрядом, заблудившемся в неизвестном лесу, без оружия, без карт местности. Когда они это осознают — это и станет точкой отсчета для выздоровления левого движения в России. И наша идея-фикс состоит в том, чтобы сказать этому маленькому партизанскому отряду, наконец, что он есть такое, не по своему желанию, а по объективной исторической роли, и дать в его руки карту местности, в которой он находится. Вот только тогда, когда левые перестанут врать себе и миру про мир и про себя, они смогут перейти к реалистичной и позитивной программе. Это первое условие их неизбежной будущей победы. Источник: https://www.nakanune.ru/articles/116790/ Нейробиолог Бахрах о тайнах подсознания и озарения: 15 впечатляющих рекомендаций 2021-03-17 06:46 Редакция ПО Наша нервная система устроена таким образом, что придумывание чего-то нового стимулирует центры удовольствия. И не важно, какие гены вам достались, — творить может каждый. Нейробиолог Эстанислао Бахрах: Не важно, какие гены вам достались, — творить может кажды Молекулярный биолог, нейропсихолог, доктор наук Эстанислао Бахрах рассказывает, что есть способы, с помощью которых можно получать больше инсайтов-озарений. Предлагаем вашему вниманию 15 цитат из его бестселлера «Гибкий ум. Как видеть вещи иначе и думать нестандартно». 1. Когда мы слишком хорошо знаем какую-то тему, когда у нас огромный опыт, когда мы понимаем уклад какой-либо дисциплины, в моем случае — молекулярной биологии, или страны, компании, семьи, появляется уверенность. И это хорошо. Но во многих случаях знания ограничивают разум, мешают смотреть вглубь и искать разные возможности или ответы на один и тот же вопрос. В целом опыт помогает решать проблемы так же, как мы это делали в прошлом, а взгляд снаружи, из другой области, точка зрения непрофессионала позволяют найти новые варианты решения задачи. 2. Мы можем вернуть способность к творчеству, если снова почувствуем себя детьми. Пабло Пикассо говорил: «Каждый ребенок — художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста». 3. Попытаться стать выдающимся и творческим, не меняя образ жизни, — пустой труд. 4. Постарайтесь сделать так, чтобы каждый день вас удивляло нечто новое. Это может быть нечто увиденное, прочитанное или услышанное. Например, посмотреть по-новому на припаркованные машины, попробовать новое блюдо в ресторане, по-настоящему прислушаться к коллеге по работе, действительно его услышать. 5. Записывайте каждый день, что вас поразило и как вы удивили кого-нибудь. Через несколько недель ведения таких записей перечитайте их. Вы заметите определенную закономерность, отметите темы, которые интересуют больше других. Возможно, даже найдете область, которую захотите исследовать более глубоко. 6. Представьте: вы находитесь в далекой стране. Напишите короткую историю об этом месте. Наполните ее эмоциями. Как бы вы справились там с творческой задачей? Перечитайте в поисках ассоциаций и подсказок для решения вашей проблемы. Вообразите, что вы живете в другую историческую эпоху. Запишите, как бы вы решили творческую задачу тогда. Перечитайте в поисках ассоциаций. 7. Если вы застряли на особо сложной проблеме, профессор Джон Куниос советует завести будильник на несколько минут раньше обычного, чтобы подумать над решением в кровати, еще не совсем проснувшись. Именно в это время нас посещают лучшие идеи. И не забудьте потом записать их. 8. Лучший способ производить интересные идеи — расслабиться. 9. Формулируя сложную проблему одной фразой из шести слов, вы стимулируете свое воображение. 10. Попробуйте одеваться, мыть голову и чистить зубы с закрытыми глазами. За ужином попробуйте общаться с собеседником только глазами, без слов. Слушайте музыку, нюхая цветы. 11. В любой день недели выберите случайным образом цвет. В течение всего дня ищите этот цвет во всем, что встретите. Выделите пять минут и напишите список всего, что можно улучшить в том месте, где вы находитесь. 12. Мыслить творчески означает мыслить продуктивно. Следовательно, при творческом подходе мы не бросаемся на проблему, вооружившись прошлым опытом, а задаемся вопросом: сколько есть точек зрения на нее, способов ее переосмысления и решения? Цель — придумать как можно больше ответов, в том числе нешаблонных. Репродуктивное мышление лишено гибкости, что становится причиной неудач: решения, найденные с его помощью, в точности повторяют наш прошлый опыт или — по меньшей мере — внешне похожи на него. 13. Придумайте и запишите 100 вариантов применения кирпича. Вы увидите, что первые 10–20 будут стандартными, привычными, известными: сложить стену, подняться повыше, построить гриль, поддерживать книжные полки и т. д. Следующие 30–50 идей будут уже оригинальнее. По мере приближения к сотне мозг начнет делать дополнительные усилия и произведет более творческие и нестандартные альтернативы. Чтобы этот процесс был наиболее эффективным, нужно обуздать внутреннего критика и начать записывать все идеи, в том числе самые очевидные и плохие. Первая треть, скорее всего, будет включать в себя старые, одинаковые идеи, во второй трети появятся более интересные, а в последней — наверняка откроются заслуживающие внимания, неожиданные и непростые изобретения. Если бы мы не поставили себе целью произвести такое большое количество идей, эти последние тридцать не увидели бы свет. 14. Чем больше мы пишем, тем быстрее думаем и тем пластичнее становится мышление. 15. Один из наиболее поразительных и приятных способов развивать видение мира с других перспектив — путешествовать, уехать от мест, где мы проводим большую часть нашего времени. Когда мы физически находимся рядом с корнем проблемы, наше мышление автоматически ограничивается серией возможных ассоциаций. Это может быть полезно для концентрации, но мешает воображению. Источник: https://wiolife.ru/psihologiya/samorazvitie/nejrobiolog-bahrah-o-tajnah-... Север и Юг 2021-03-17 06:49 Редакция ПО Все знают, что в Соединенных штатах Север и Юг представляют собой две разные, во многом противоположные цивилизации. Некоторые особо эксцентричные этнологи даже предполагают, что нет такой единой нации - североамериканцы, а есть два народа – янки и дикси, отношения между которыми не менее сложны, чем, допустим, между русскими и украинцами. Возможно, это и не преувеличение, но, как бы то ни было, Север у всех ассоциируется с модернистским обществом, научно-техническим прогрессом, либерализмом, эгалитаризмом, а Юг – со своеобразной остаточной аристократией, сословностью и неравенством, романтической, «почвеннической» поэзией литературой, большей религиозностью и склонностью к мистицизму. Но ведь если мы бросим взор на Европу, то увидим примерно то же самое. Север – Голландия, Германия, Великобритания – это страны, где произошла Реформация, бурно развивался капитализм, буржуазные революции превратили абсолютные монархии в монархии конституционные или в республики. Там появлялись и внедрялись в жизнь технические новинки, экспериментальная наука теснила традиционную, идеалистическую философии, не говоря уже о схоластике, средневековая церковь все больше теряла влияние, на место цехам и общинам шел капитализм и наемный труд. На Юге все было иначе: в Испании даже в 17 веке, когда на Севере Ньютон создал новую антисхоластическую физику, а Декарт подорвал основы веры и провозгласил высший авторитет Разума, в университетах преподавали схоластику, которая была реформирована и систематизирована гениальным Суаресом. Католические монархии Юга в 18-19 веках с удивлением взирали на революции и гражданские войны на Севере, а Наполеона воспринимали не как вестника свободы, а как ненавистного завоевателя. Наполеоновские войска «цивилизовали» Германию и при всей ненависти немцев к французам, заразили немцев идеями либерализма и национализма, из Испании генерал Бонапарт убрался, так и не посеяв в кастильской почве семена революции. Даже в 20 веке Испания, Португалия и Италия стали вотчинами Франко, Салазара и Муссолини, а фашизм, особенно в южноевропейских его разновидностях (так не похожих на северный нацизм) многое сохранил от старой, сословной, средневековой Европы. Итак, в Европе, как и в США, есть модернистский Север и традиционалистский Юг. И собственно Юг США, «креольская квазиаристократическая цивилизация» – наследница европейского Юга - южной Франции и Испании и располагается на землях их бывших колоний. А Север США – наследник европейского Севера - Англии, Ирландии, Голландии, Германии. Срединное положение занимает в Европе Франция, но и здесь есть четкое различие между Севером и Югом, проходящее по линии, примерно совпадающей с Луарой. Французский теоретик ультраправых (его называли «Маркс правых») Шарль Моррас считал себя носителем «духа Юга» (он был из Прованса и даже писал стихи на провансальском или окситанском языке), а ненавистную ему Французскую революцию отождествлял с торжеством идей германского Севера, привнесённых Руссо – выходцем из Швейцарии. Показательно, что проклятый элитой Пятой республики, заточенный в тюрьму, Моррас превратился во властителя умов в южных авторитарных государствах, переживших Вторую мировую войну – в Испании Франко и в Португалии Салазара. Но самое интересное, что и в Азии проявляется та же закономерность. Север – это Япония, которая с революции Мейдзи ступила на путь модернизации, а в начале ХХ века превратилась в мощную современную тихоокеанскую державу. После ее поражения во второй мировой войне, ее место на севере занял Китай. На юге же мы видим Индию, которая сохранила в себе много черт архаики и совсем уж отсталую Индонезию. Осталось лишь добавить, что сами Европа и США, Япония и Китай выступают как глобальный Север по отношению к глобальному Югу – Африке, южной Азии, Южной Америке. Если мы мысленно будем двигаться по земному шару от северного полюса к южному, то уровень модернизации стран и цивилизаций по мере продвижения к югу будет ниже и ниже (хотя на глобальном Юге есть и свой Север – цепочка относительно модернизированных государств и обществ от Мексики и Кубы до Египта и Австралии). В России, кстати, мы наблюдаем ту же картину. Наш сельскохозяйственный Юг – Ростовская, Ставропольская, Краснодарская области и Крым в эпоху гражданской войны начала прошлого века был опорой сил реакции – белых (Деникина и Врангеля), а промышленный Север – Петербург, Центр России, Урал – опорой «красных». Забавно, что в 1990-х гг. деникинско-врангелевские области стали «красным поясом», поддерживавшем Зюганова и КПРФ, а север стал опорой либерал-западников. Впрочем, если вдуматься, никакого парадокса здесь не было – Юг так и остался традиционалистским, изменилась сама Компартия, которая стала проповедовать идеи не интернационал-большевизма, а «русского коммунизма», которые восходили не только к Ленину и к Марксу, но и к Ильину, Бердяеву и Устрялову. Потом, когда в 2000-х некоторые эти идеи (отдельный разговор – искренне или нет) взял на вооружение Путин, Юг стал опорой Путина. Возможно, противостояние Севера и Юга не менее фундаментально и символично, чем противостояние Запада и Востока. И уж без сомнений 21 век будет веком не борьбы Запада и Востока, а борьбы Юга и Севера.

Рустем Вахитов, к.философ.н., доцент кафедры философии Башгосуниверситета Британские университеты и свобода слова 2021-03-17 06:51 Редакция ПО Как известно за Великобританией давно закрепилась слава одной из самых свободных стран в мире вообще, а по части свободы слова в первую очередь. В этом праве с ней за первенство не может соревноваться даже конституция США с её первой поправкой, гласящей: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное её исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб». Эта конституция с 10-ю поправками был ратифицирована 13 штатами только в 1787 году. А Билль о правах, в котором содержится статья о свободе слова и дебатов, был принят английским парламентом ещё в декабре 1689 года. Однако за прошедшие с тех пор времена много изменилось как в Штатах, так и в Великобритании. Сегодня функции ограничителя свободы слова в тех же США взяли на себя глобальные IT-корпорации, создающие и контролирующие глобальные социальные сети в интернете, что вызвало беспокойство у того же Конгресса. Но дальше беспокойства дело не пошло, и история с «баном» действующего президента США в Твиттере – наглядное тому подтверждение. А на Британских островах, точнее на острове, где расположены 3 из четырех «наций», образующих союз под названием Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, случилась другая напасть. Как бы совершенно неожиданно обнаружилось, что главным источником угрозы для священного права на свободу слова и дебатов являются институции, смысл существования которых как раз и заключается в сохранении и развитии этой самой свободы. И это, как ни парадоксально – знаменитые британские университеты, обычно и привычно занимающие первые места в любых рейтингах высших учебных заведений мира. Да, да – и Оксфорд, и Кэмбридж в том числе! Но как же это может быть – наверняка воскликнет читатель, всегда уверенно полагавший, что именно в британской системе высшего образования находит своё идеальное воплощение свобода мысли, слова и дебатов. Как это может быть в стране, в которой ещё 170 лет назад классик либерализма Джон Стюарт Милль в своём знаменитом эссе «О свободе» по полочкам разложил все негативные последствия для общества любых посягательств на свободу мысли и слова!? Ближайшим объяснением этой парадоксальной ситуации, когда свобода находится под угрозой в самой, так сказать, «цитадели свободы», мог бы стать тот факт, что в нынешнем правительстве Бориса Джонсона министерством образования руководит в недавнем прошлом министр обороны Гэвин Уильямсон. А до этого служивший главным «випом» - «погонялой»-куратором фракции тори в Палате Общин при премьерстве Терезы Мэй. Действительно, было бы вполне логично ожидать, что назначение, говоря бессмертным грибоедовским языком, «фельдфебеля в Вольтеры» тем и кончится. Однако – всё не так. И даже совсем наоборот. Именно Гэвин Уильямсон обнаружил, что в системе высшего образования Англии и Уэльса давно и безнаказанно нарушается базовый принцип этой системы – право на свободное выражение своих мыслей и участие в дебатах. Дело дошло до того, что в прошлом году Оксфордский Университет 7 марта отменил выступление экс-министра внутренних дел Эмбер Радд за полчаса до начала. Как выяснилось – из-за протестов студентов. И обнаружив это, министр образования ещё в июле прошлого года выпустил рестрикт, предписывающий университетам рачительней относится к получаемым из бюджета деньгам и не допускать нарушений свободы слова. А сейчас пришло время и для более решительных действий. Теперь будет учреждён пост “Free Speech and Academic Freedom Champion» - то есть, условно, «Защитник свободы слова и академической свободы». А также предлагается законодательно обеспечить право на судебную апелляцию для тех членов академической корпорации, которые пострадали (были уволены) из-за высказывания взглядов, не соответствующих неким произвольно введённым в данном университете «нормам». На самом деле, эти «некие нормы» всем хорошо известны и понятны. Речь идёт о том, что в английских и валлийских университетах доминирует левая интеллектуальная культура, в последнее время принявшая такие агрессивные формы как “woke culture” и “cancel culture”. При том, что последняя есть лишь естественное порождение и продолжение первой. При всей своей терминологической новизне этот феномен есть лишь воспроизведение достаточно старой концепции итальянского марксиста Антонио Грамши о необходимости установления идеологической или культурной «гегемонии» как ключевой предпосылки победы коммунистической партии в капиталистической стране. Единственное различие состоит в том, что активисты woke culture сегодня в современных «культурных войнах» переходят, что называется, «от слов к делу». Например, начинают войну с историей – свергают памятники Христофору Колумбу, капитану Джейсму Куку, королеве Виктории, Уинстону Черчиллю и даже Махатме Ганди. В общем, любому деятелю прошлого, за которым обнаружится какой-то «грешок» по меркам современного мультикультурализма и толерантности. Но одно из самых серьёзных и уже основательно раскрученных «дел» - это практически установленная гегемония левых в британских университетах. И это – не преувеличение, а эмпирически установленный факт. В прошлом году респектабельная британская «фабрика мысли» (Think tank) Policy Exchange провела исследование на тему «Академическая свобода в Соединённом Королевстве». Исследование проведено с соблюдением всех канонов, правил и процедур на обширном «материале», с ясным описанием методологии и методов обработки полученных данных. И результат оказался хотя и предсказуемым, но всё же достаточно шокирующим. Повторюсь: в «цитадели свободы» - в британской академической системе со свободой слова, с правом выражать и в открытых дебатах защищать свои взгляды ситуация близкая к катастрофической. Вот лишь некоторые данные, которые были получены авторами этого исследования по итогам бесед с несколькими тысячами профессоров и преподавателей английских и валлийских университетов. Один из вопросов, которые были заданы респондентам, касался их собственных политических взглядов. Им было предложена такая классификация: очень (very) левые, умеренно (fairly) левые, центристы, правые и очень правые. Выяснилось, что 53% опрошенных отнесли себя к «левым», 35% - к «центристам» и только 9% - к «правым». Эта цифра 53% оказалась подтверждённой другим ранее проведенным исследованием политических ориентаций британской профессуры. За период с 1964 по 2017 гг. количество «академиков» (профессоров, лекторов, преподавателей) в британских университетах, сторонников лейбористской партии варьировало. Если в 1964 г. их было 47%, то к 1976 г. – 40%, а к 1989 г. – 37%. Но затем этот понижательный тренд сменился на противоположный, и к 2017 г. сторонников лейбористов в британских вузах насчитывалось 53%. За тот же период процент сторонников консервативной партии постоянно снижался. На 1964 г. за тори голосовали 35% профессорско-преподавательского состава британских университетов, на 1976 г. – 29%, а на 1989 г. – только 18%. На этом уровне число сторонников тори держалось и до 2017 г. Любопытную эволюцию проделала кривая, отражающая количество сторонников условного британского «центризма», представителем которого считается партия либеральных демократов. В 1964 г. в вузах насчитывалось 17% сторонников либерал-демократической партии, а к 1989 г. их число удвоилось и составляло 37%. Но затем последовал спад и на 2017 г. среди вузовских преподавателей Великобритании имелось 17% условных «центристов». Насколько такой политический «расклад» соответствует политическим преференциям британского общества? Вот сопоставление, приводимое авторами исследования. Голосование за тори и Брекзит-партию Найджела Фараджа в 2019 г.: все избиратели – 45.6%; профессура – 16.3%. Голосование за выход из Евросоюза: все избиратели – 51.9%; профессура- 17.3%. За увеличение иммиграции: все избиратели – 9%; профессура – 29%. За уменьшение иммиграции: все избиратели – 54%; профессура – 16.5%. Картина достаточно наглядная и убедительно показывающая, что британская «академия» и британская «публика» по ключевым вопросам жизни страны находятся практически на разных полюсах. И этот дуализм имеет прямые последствия в отношении академических свобод. В исследовании приводятся данные опросов о том, насколько свободно чувствуют себя представители разных политических взглядов в академической среде и не ощущают ли они враждебности в этом случае со стороны своих коллег. И вот какая картина обнаружилась: враждебный климат по отношению к себе ощущают 15% представителей очень левых взглядов; лишь 8% умеренных левых; 14% центристов; но 44% правых и 62% очень правых. Эта ситуация прямо отражается на учебном процессе и научных исследованиях. На вопрос о том, воздерживаются ли профессора от открытого выражения своих взглядов, утвердительные ответы были получены: среди очень левых – 15%; среди умеренно левых – 10%; у центристов – 15%; а у правых – 32%. А по отношению к студенческой среде ситуация смотрится ещё более катастрофично: только четверо из десяти студентов-сторонников Брекзита заявили, что не испытывают проблем при выражении своих взглядов. В то время как среди студентов-противников Брекзита таковых оказалось 9 из 10. В общем, итог очевидный и весьма плачевный. В смысле состояния академической свободы. Поэтому вполне понятна и реакция министра образования – кто-то должен постоянно заниматься этой проблемой и выявлять каждый случай травли, гонений и увольнений преподавателей вузов за их приверженность тем или иным (как правило – правым) политическим взглядам. А по итогам разбирательства применять соответствующие санкции к конкретным вузам – вплоть до лишения их правительственных субсидий. Пусть это будет хоть «Чемпион», лишь бы этот институт действительно заработал. P.S. Я уже собирался было поставить точку, но обратил внимание на заметку Тоби Янга (Toby Young) - соредактора The Spectator в свежем номере этого журнала. Она называется «Мой совет следующему “Чемпиону свободы слова”» и является наглядным свидетельством того, как непросто будет обстоять дело даже с поиском кандидата на этот пост. В 2018 г. ещё при Терезе Мэй ему был предложен иначе называвшийся, но аналогичный по смыслу пост. Предложение сделал тогдашний министр просвещения Джо Джонсон – брат будущего премьер министра. Как только кандидатура Тоби Янга была публично озвучена, в левом лагере поднялась волна протеста. На официальном портале для петиций почти мгновенно было собрано 200000 подписей против. И начался поиск компромата. Вскоре он был найден. В 2001 году в этом же журнале Тоби Янг опубликовал полуироническую заметку под названием «Исповеди порно-зависимого» (Confessions of porn-addict). Этого оказалось достаточно, чтобы вынудить Терезу Мэй отменить назначение. Так что уже на самом первом этапе самому Чемпиону свободы слова придётся крайне осторожно с этой самой свободой обращаться. Потому что, как выясняется, дело защиты академической свободы не совсем шуточное. И даже – совсем не шуточное. Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда ИСЭПИ Источник: https://politanalitika.ru/posts/2021/02/19/britanskie-universitety-i-svoboda-slova.html Россия ужесточает свою позицию по отношению к злостным фальсификаторам истории Второй мировой войны. 2021-03-17 06:52 Редакция ПО Как получилось, что через 75 лет после окончания самой страшной войны в истории человечества возникла необходимость кому-то напомнить, кто развязал это побоище, каким образом подталкивали Гитлера на Восток и почему европейские лидеры сначала сотрудничали с нацистским режимом, а затем сдали ему свои страны, почти не сопротивляясь? Отвечая на этот вопрос, мы поймем мотивы, которые движут сегодня пропагандистской машиной Запада, раскручивающей фальсификацию истории Второй мировой войны. История по заказу История любого крупного события дает возможность для будущих исследователей оспорить сложившиеся десятилетиями представления, показать свою точку зрения. К сожалению, нередко это происходит по заказу, активно эксплуатируется в политических, пропагандистских целях. Именно войны и правители, которые ввергали свои народы в катастрофу, всегда были предметом особого интереса историков. При этом войны, их итоги и последствия нередко являлись предметом спекуляций и фальсификаций самых разных авторов. Историю войн всегда пытались переписать, а в наши дни фальсификации стали еще и опасным оружием в руках политиков. Забыть настоящую историю войны и поражений – это значит обречь собственные народы на новые войны. Возможно, спровоцировать их. Фальсифицировать и искажать смысл событий, которые привели к началу Второй мировой войны, наши союзники начали на следующий день после ее окончания. Ялтинская конференция лидеров трех держав в феврале 1945 года определила не только границы послевоенной Европы. Было принято важнейшее решение публично осудить нацизм, предпринять все меры к тому, чтобы тени фашизма навсегда ушли с европейского горизонта. Процессы над нацистскими преступниками состоялись не только в Нюрнберге, но и во многих городах Европы. Некоторые из них – в местах массового уничтожения людей – в нацистских концлагерях. Здесь и были казнены лица, виновные в массовых убийствах. Можно с уверенностью говорить, что обе Германии (ГДР и ФРГ) предприняли все усилия, чтобы на немецкой земле были уничтожены все ростки нацизма. Произошло это несмотря на то, что в общественной жизни ГДР и ФРГ участвовали бывшие солдаты фюрера, его сторонники, генералы, даже бывшие офицеры СС. Железный крест для Генри Форда Много лет после войны не было слышно голосов нацистских припевал из других европейских стран. Почему-то сегодня многие забывают, что фашистские партии, крупные политики и промышленники, открыто симпатизирующие Гитлеру, активно действовали, а порой и процветали в предвоенные годы. Они пользовались поддержкой властей и элит в Великобритании, Польше, Бельгии, Дании, Норвегии, Финляндии. Все годы войны нацистская Германия получала экономическую поддержку от многих европейских стран. Вклад в военную экономику Германии американского капитала трудно переоценить. Огромные инвестиции в 1930-е годы помогли перевооружить германскую армию, сделать ее сильнейшей в Европе. Танки, самолеты и пушки, выпущенные при поддержке американских инвестиций, вскоре убивали военнослужащих США, когда Америка объявил войну Германии. В книге американского историка Чарльза Хайэма «Торговля с врагом» в качестве активно сотрудничавших с нацистами называются Рокфеллеры, Морганы, крупнейшие финансовые и телекоммуникационные, энергетические компании. Отец Джона и Роберта Кеннеди – Джозеф был послом США в Лондоне и своих симпатий к Гитлеру не скрывал. Дед Джорджа Буша – Прескотт Буш, работая в Union Banking, активно участвовал в финансировании нацистских проектов. Но больше всех в любви и дружбе с нацистами отличился автопромышленник Генри Форд. Заметим, что это был единственный американец, которого Адольф Гитлер упомянул в позитивном ключе в «Майн Кампф». Более того, в мюнхенской резиденции вождя нацистов можно было видеть портрет Форда. Известны антисемитские взгляды Форда, его участие не только в промышленном развитии Германии, но и финансовая поддержка НСДАП. Не случайно в 1938 году Генри Форд был награжден Орденом Заслуг германского орла (Железный крест). Это была высшая награда Третьего рейха для иностранных граждан. Историк Константин Залесский отмечает: «Нужно понимать, что Орден Заслуг германского орла не был стандартной государственной наградой, которую вручают за какое-то конкретное достижение. Это был не государственный, а партийный орден, придуманный изначально для обмена наградами с Муссолини. При награждении Орденом Заслуг оценивались не конкретные действия, а расположенность гитлеровского режима к тому или иному человеку». Странно, что сегодня в США, где активно переоценивают в сторону осуждения многих выдающихся государственных деятелей страны, которым собственно Америка и обязана своей независимостью, никто не вспомнит антисемита и нациста Форда и не предложит переименовать автомобиль его имени, учитывая его «заслуги» перед Третьим рейхом. Возможно, это связано с тем, что Форд как-то пророчески заметил: «Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный». Наверное, эти слова понравятся сегодня в Америке тем, кто заставляет белых женщин целовать обувь черных мужчин. Признание за Сталиным, советским руководством ответственности за развязывание Второй мировой войны – один из главных пропагандистских постулатов Йозефа Геббельса. Это утверждение активно использовалось нацистами как внутри собственной страны, так и в активной пропаганде за рубеж. Сразу после войны, после разоблачительных документов Нюрнбергского трибунала мало кто в мире верил в эти геббельсовские россказни. Да и трудно было представить, чтобы нашелся историк или издание, которые стали бы распространять эту ложь. Даже в годы холодной войны нацистские клише не пользовались популярностью. Но, как говорится, время лечит. От симпатий к стране-победительнице в Европе и США вылечились быстро. В 1978 году сотрудник легальной резидентуры ГРУ в Женеве Владимир Резун, нарушив воинскую присягу, собрал в папочку доверенные ему секреты и исчез из своей квартиры. Был ли он ранее завербован МИ-6, принял ли сам решение стать невозвращенцем или был выкраден англичанами, остается неясным. После усиленных допросов Резуна, когда он сдал все, что знал, стало ясно, что особыми секретами беглец не обладает. Поработать на британскую разведку невозвращенец, постоянно проживавший под усиленной охраной на военной базе, тоже не мог: слишком одиозной оказалась его фигура. Тогда бывшего офицера ГРУ решили использовать в качестве пропагандиста и назвали его «писателем». За эти годы под псевдонимом «Виктор Суворов» вышло более 50 (!) книг, статей Резуна, сняты фильмы по его сценариям, он дал сотни интервью и комментариев. Плодовитость автора не имеет аналогов, даже сравнивать не с кем. Нет сомнений и в том, что поддержка со стороны МИ-6 своему агенту была достаточно серьезной. Ему предоставляли архивные документы, закрытые для других авторов, выводили на источники информации, помогали доводить книги до приемлемых для западного читателя форматов, устраивали рекламные акции. Кстати, лингвистический компьютерный анализ показал, что в книгах Резуна есть немало текстов, написанных в несвойственном ему стиле. Это позволило критикам этого автора высказать сомнения в единоличном авторстве Резуна. Именно Резун-Суворов активно использует в своих «трудах» утверждение Геббельса о превентивном характере нападения Гитлера на СССР. Солидные западные историки относят многие книги этого автора к жанру фолк-хистори, то есть псевдоистория, лжеистория. Можно сказать и так, что это литература, адресованная массовому читателю, претендующая на научность и принадлежащая перу непрофессионала. Так получилось, что в нашей стране в последние годы появилось довольно много инженеров, агрономов, поваров и людей других достойных профессий, которые, забыв о своем образовании, увлеклись писательством на военные темы. В основном, разоблачительного характера. Не обладая опытом работы с историческим инструментарием, не имея навыков архивных изысканий, да и не особенно заботясь о скрупулезности и ответственности исследователя, они штампуют свои книги и находят не очень разборчивого читателя. Книги Резуна активно издаются в России, а в определенные годы даже имели государственную поддержку. Знаменитый писатель Владимир Богомолов в разговоре со мной утверждал, что издаваемые в ельцинские времена книги Резуна получали поддержку (выделение лимитов качественной бумаги по низким ценам, типографских мощностей) от государственных структур. Нацистские марши в центре Европы Но есть разница между потребителями массовой литературы и серьезными политиками, определяющими ход мировой истории. Обычно пропагандистскую деятельность, грязную работу политики доверяют исполнять прикормленным журналистам, псевдонаучным «институтам» и «центрам» с мутными схемами финансирования. Удивительной приметой нынешнего времени является то, что запевалами антироссийского хора становятся главы государств, крупные дипломаты, руководители солидных международных организаций. Год назад лидеры крупнейших государств мира встретились в Иерусалиме на Форуме памяти жертв Холокоста. Я бы назвал мужественным выступление здесь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Свою речь он начал на иврите и продолжил: «Я ощущаю на себе колоссальное историческое бремя, бремя вины. И все же мое сердце переполняет благодарность за то, что те, кто пережил холокост, протягивают нам руку дружбы, выражают свое доверие». В числе особо почетных гостей был и президент России Владимир Путин. В Израиле особо чтят подвиг советского солдата, хорошо помнят, кто освобождал Освенцим. А вот президент Украины Владимир Зеленский на памятную церемонию не прибыл. Вероятно, не очень приятно было бы ему услышать вопросы о том, почему улицы, названные именами украинцев-партизан, советских военачальников, жертв нацизма, великих русских писателей и поэтов, переименованы в проспекты Бандеры, площади Шухевича и переулки Коновальца. Почему 1 января, когда во всем мире отмечают Новый год, на улицах Киева традиционно проходит марш в честь дня рождения Степана Бандеры? Президенту страны, еврею по национальности, очень трудно было бы прокомментировать факельное шествие с нацистскими символами в центре Европы в двух шагах от его резиденции. Впрочем, промолчавший в Иерусалиме Зеленский вскоре выступил в Варшаве на памятной церемонии освобождения Освенцима. Здесь он к удивлению собравшихся заявил, что нацистский концлагерь освобождали украинцы – бойцы Первого Украинского фронта. В его речи слова «Красная армия», «советские войска» не прозвучали ни разу. Зато вину за Холокост он наряду с нацистской Германией возложил и на СССР. Таким речам с вниманием и одобрением внимал президент Польши Анджей Дуда. Пытаясь переписать историю, в странах Восточной Европы и Прибалтики объявили войну памятникам. Сносы мемориалов, оскорбление памяти павших, осквернение мест захоронений происходит не в результате «общественного мнения», протестов и требований местных жителей. Это совсем не так. Я сам несколько лет назад видел в Прибалтике, в местах, отдаленных от столиц, скромные памятники советским солдатам на сельских кладбищах. За могилами бережно присматривает местное население, делая это, заметьте, безвозмездно, не ожидая вознаграждения. Но там, где эти памятники возвышаются в столицах, на центральных площадях, они становятся предметом нездорового интереса политиков, властей. В прошлом году ничтожный чиновник района Прага 6 Ондржей Коларж стал инициатором сноса памятника маршалу Ивану Коневу – освободителю Освенцима и Праги. При этом он издевательски высказался, что памятник будет снесен, так как на маршале «не было маски, что в условиях карантина непозволительно». Инициативу одобрили министерство культуры страны и пражская мэрия. Ранее так же поступили с другим памятником освободителям Праги: был снят с постамента тяжелый танк ИС-2, на котором первым ворвался в Прагу и погиб здесь лейтенант Иван Гончаренко. До этого местные «шутники» раскрасили танк в розовый цвет и использовали его для перформансов. Особый цинизм видится в идее старосты района Павла Новотны поставить на этом месте памятник власовцам. Этот господин, больше известный как шоумен, прославился своим выступлением на местном телевидении, где он позировал в очках с пенисом. Инициатива нашего президента: законодательно запретить уравнивать как виновников Второй мировой войны Советский Союз и нацистскую Германию – будет адресована и гражданам нашей страны, желающим переписать историю в угоду собственным взглядам. Бывший мэр Москвы Гавриил Попов несколько лет назад издал книгу «Вызываю дух генерала Власова». Книга выстроена как воображаемый диалог между автором и повешенным в 1946 году предателем. Сам по себе «вызов на беседу» духа умершего занятие скорее для впечатлительных дамочек, чем для серьезного ученого. Но это, как говорится, дело вкуса. Попов представляет Власова как предтечу демократического движения в СССР, как человека, чье политическое видение будущего устройства России воплощается в наши дни. В этой связи он предлагает поставить Власову памятник на проспекте Сахарова в центре Москвы. Такого рода попытки можно назвать прощупыванием общественного мнения. Происходят они довольно давно и регулярно. То журналист называет ветеранов войны «жлобами, лизоблюдами, палачами, душителями свободы»; то мелкий политик сравнит СС с офицерами советской военной контрразведки, разумеется, сравнение будет в пользу нацистов; то популярная радиостанция в прямом эфире усомнится, а «надо ли было защищать Ленинград от нацистов». Стреляя в прошлое Отто Бисмарку приписывают следующее высказывание: «Если стрелять в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в нас из пушки». Руководители сегодняшней Европы, в основном, молодые образованные люди, все они родились после войны. Польский президент Дуда – дипломированный юрист, выпускник Ягеллонского университета. Он хорошо знает историю Второй мировой войны, судя по его постоянным заявлениям и комментариям. Несколько лет назад он пошел на шаг, который вызвал неоднозначную реакцию его сограждан. Дуда пожертвовал свои органы в случае смерти и призвал всех поляков поступить так же. И хотя польский президент весьма пристрастно интерпретирует историю Второй мировой войны, вряд ли он оспорит то, что именно эсэсовские медики, а не советские врачи изымали органы, потрошили живых (!) узников концлагерей, среди которых было немало поляков. А вот советские медики, могу даже имена назвать (начальник санитарной службы 60-й армии М. Успенский, армейский токсиколог И. Фридлянд, начальники госпиталей А. Вейтков и Б. Мелай) были в числе тех, кто в только что освобожденном Освенциме помогал оставшимся в живых полякам. Через много лет после Второй мировой войны ее итоги остаются, к сожалению, полем ожесточенных идеологических сражений. Но ведь страницы истории – это не архив, а наша общая память. Фальсификаторы истории оскорбляют не только победителей в этой войне, но и тех, кто сгорел в печах крематориев, был растерзан боевыми псами в лагерях, погиб от рук медиков-эсэсовцев. Забыть об этом, предать это забвению невозможно никому. Рафаэль Гусейнов, кандидат исторических наук, секретарь Союза журналистов России Источник: https://ruj.ru/news/blogs/koronavirus-bespamyatstva-14519

В Башкирском государственном университете состоялась встреча обучающихся бакалавров и магистрантов по направлениям «философия» и «политология» с экспертным академическим сообществом 2021-03-17 06:56 Редакция ПО В Башкирском государственном университете состоялась встреча обучающихся бакалавров и магистрантов по направлениям «философия» и «политология» с экспертным академическим сообществом. Разговор был посвящён актуальным вопросам современной политики, международных и экономических отношений: влияние курса мировых валют на социально-экономические отношения стран, точки соприкосновения политики России, ЕС и США, новации в политике администрации США после прихода Джо Байдена, перспективы рынка криптовалюты. На вопросы студентов отвечали исполнительный директор «Школы молодого этнополитолога», кандидат политических наук Владимир Савичев, руководитель Научно-исследовательского и информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, кандидат политических наук Николай Евдокимов. Рассуждая об историческом аспекте протекционистских мер, Владимир Савичев заметил: «Первые санкции были введены ещё до II Мировой войны, а ограничения начались с 1922 года. Собственно, вывоз сокровищ Эрмитаж был своего рода взяткой для вывода советских товаров под прикрытием. Ограничения были ещё после Крымской войны, хотя термина «санкции» в современном понимании не существовало. Основы и принципы экономической системы современности были заложены ещё в XIX – начале XX веков». К современным вопросам международных отношений обращался и Николай Евдокимов: «С приходом к власти президента Трампа было связано много ожиданий об изменении взаимоотношений России и США, но все они были наивными. Начиная с советских времен сущностное характер отношений не менялся – он корректировался косметически, исходя из уровня личных взаимоотношений действовавших президентов. Потому рассчитывать на резкое улучшение и ухудшение не приходится и сейчас». По мнению политолога, для того, чтобы что-то изменилось сущностно – должны пройти десятилетия системной работы, поскольку характер взаимоотношения стран определяется не личностными интересами, а взаимодействием институтов двух стран. Говоря об отношениях с Европейским союзом, Н. Евдокимов усматривает схожую динамику процессов, но учитывает и специфику конфедеративного устройства: «Хотя там больше стран, отношения с которыми выстраиваются как индивидуально, так и в рамках непосредственно ЕС, поэтому эта история более неоднородная».

Калнур Ормушев о том, почему проблема Арала важна для всей Центральной Азии 2021-03-17 06:58 Редакция ПО Аналитик Калнур Ормушев поделился мнением о том, к чему может привести экологическая катастрофа в регионе - катастрофа с озером Арал и реками Амударья и Сырдарья. Автор также предлагает возможные решения проблемы. - Состоявшиеся встречи президента Кыргызстана с президентами Казахстана в Астане, Узбекистана в Ташкенте дали повод возобновить тему объединения народов и государств Центральной Азии. Объединиться не только ради преодоления текущих угроз и вызовов, но во имя благополучия и процветания нашего края в будущем, чтобы наше "далёко" было воистину прекрасным. Для такой консолидации, по моему глубокому убеждению, важнее, действеннее любых призывов и деклараций сосредоточиться на решении общих, все более обостряющихся задач и проблем региона. Их у нас, как известно, более чем достаточно. Но есть среди них одна, которая, безусловно, является общей не проблемой, а болью, не только нашего региона, но, очевидно, планетарного масштаба. Это проблема Арала - озера, которое 75 лет назад было четвертым по величине соленым озером в мире и от которого теперь осталось менее 10%. Для многих из нас могли бы стать личной исповедью слова безвременно ушедшего от нас талантливого таджикского режиссера Бахтияра Худойназарова:

Выброшенные когда-то в воду гавани Аральска химические отходы и пестициды ныне разносятся по всему региону песчаными и солевыми бурями, уничтожая посевы и нанося непоправимый ущерб здоровью людей. Фотографии, сделанные после бури, напоминают зимние сцены снегопада, покрывшего автомобили, дороги и растительность. Но это соль. Невольно вспоминаются слова Валентина Распутина, убеждавшего:

Сегодня каждый житель нашего края должен думать, переживать, искать возможность внести свою лепту в решение этих проблем. В бассейне Аральского моря, площадью более 690 тыс. кв. км, находятся пять республик Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан (малая часть верховий рек бассейна приходится на Афганистан и Иран). "От разумного использования этой воды зависят судьбы десятков миллионов людей - стабильность, благополучие в нашем регионе, а значит, укрепление дружественных отношений и доверия между нашими странами" - я полностью разделяю эту позицию патриарха не только центральноазиатской, но мировой политики Нурсултана Назарбаева. Мы имеем честь жить в стране, в горах которой рождаются реки Нарын и Карадарья, от слияния которых начинается полноводная Сырдарья, сплетающая, как в известной песне про Дунай, в уникальный венок историю, культуру, экономику наших братских народов. Наш славный город Нарын стоит самым первым среди десятков городов, размещенных на берегах крупнейшей среднеазиатской водной артерии по течению к Аральскому морю. В Джалал-Абадской области размещены все гидроэнергетические сооружения, регулирующие сток Нарына и, соответственно, Сырдарьи. Сколько возвышенных чувств и благородных эмоций дарят нам ее берега! Здесь стоят древний Худжанд, который войска Александра Македонского, захватив, укрепили и нарекли Александрией Эсхата, и несломленный врагами древний Отрар, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и высокотехнологичный Байконур… С этих берегов трагические герои "Буранного полустанка" Чингиза Айтматова и "Последнего долга" Абдижамила Нурпеисова взывают к потомкам, что "экологию природы невозможно отделить от экологии национального духа и бытия". Может, и об этом размышляли Алишер Навои и Низами Гянджеви, воспевшие не только великую историю любви Фархада и Ширин, но и подвиг великого гидростроителя Фархада, прорубившего громаду скалы, преградившей путь реке?!

Современные крупные геополитические игроки рассуждают категориями общей региональной целесообразности. В перипетиях их борьбы за глобальное перераспределение ресурсов нет места для раздумий о судьбах второстепенных, по их мнению, стран и народов. Но давайте не будем поддаваться имперской тактике "разделяй и властвуй" и, наконец, осознаем, что мы должны сплоченно решать общие проблемы нашего края, в котором стремительное таяние ледников, неконтролируемый демографический рост, архаичное сельское хозяйство увеличивают все риски - политические, экономические, социальные, экологические. Как известно, деградация пойменного леса ведет к уменьшению водности рек. По данным ученых, при вырубке леса водность рек уменьшается почти на 20%, особенно в наших, горных районах, с большим количеством зимних осадков. Ведь лес способствует накоплению снега. А водность рек, которые в основном имеют ледниковое питание, а не дождевое и снеготалое, необходимо увеличивать за счет мероприятий по водосбережению, по возврату поливной воды через коллекторно-дренажные системы. И надо беречь ледники!

В повседневных человеческих контактах, в дружбе простых людей видятся фундаментальные резервы для достижения всеобщего, глубокого понимания остроты проблемы Арала и необходимости совместной, консолидированной работы наших стран и народов над ее разрешением. Сегодня спасение Арала – это и спасение Туркестана, нашего общего дома, наших народов. Пора, пока еще не поздно, обратить особое внимание на наше молодое поколение. Важно направить заблудившуюся энергию мятущихся в поисках мировой справедливости юных романтиков в конструктивное, общественно-полезное русло.

Вполне осуществимо создание студенческих и рабочих молодежных отрядов, подобных тем, которые формировались в советские времена. Полагаю, многие молодые, да и не молодые, специалисты, ученые, студенты наших стран с энтузиазмом откликнутся на призыв внести свою лепту в спасение и возрождение Арала. ...Конечно, я не вправе причислять себя к специалистам, системно занимающимся проблемами Арала. Но вот уже несколько десятилетий при упоминании Арала набатом бьет меня слово "катастрофа" - экологическая, экономическая, социальная, а в конечном итоге - человеческая, гуманитарная. Чем больше думаю о судьбе Арала, тем больше верю в "эффект бабочки" - прозорливое предостережение Рэя Бредбери, когда каждый неверный шаг может изменить ход всей нашей жизни. И я воспринимаю проблему восстановления Арала очень близко, экзистенциально, а этот материал - как неслучайную возможность внести маленький посильный вклад в решение этой важнейшей задачи нашего поколения. Цитата 2021-03-17 06:59 Редакция ПО «В тот момент, когда художник думает о деньгах, он теряет чувство прекрасного»

Профилактика экстремизма в полиэтничном и многоконфессиональном регионе: тенденции, риски и психолого-педагогические детерминанты 2021-03-17 07:02 Редакция ПО Глава 3. Региональные аспекты экстремизма (на примере Республики Башкортостан)* 3.1. Современные формы экстремизма на региональном уровне в контексте угроз нового типа

Общепринято, что основными причинами способствующими распространению деструктивных процессов, в том числе экстремистского характера, являются длительные периоды социально-экономической нестабильности, сопровождающиеся, с одной стороны, социальной дифференциацией граждан, бедностью, с другой – низкой эффективностью работы государственного аппарата, общественных институтов, отсутствием надежных механизмов правовой защиты населения. К сожалению, это по-прежнему остается актуальной проблемой и для современной России. К примеру, несмотря на то что в период экономического подъема в 2000-е годы доходы российского населения ощутимо выросли по сравнению с этапом реформ 1990-х годов, показатели неравенства в России остаются одними из самых высоких в мире. В этих условиях попытки правительства провести болезненные пенсионные реформы, лишь красноречиво обнажили все противоречия, накопившиеся в социально-экономической сфере страны. Как утверждает авторитетный российский социолог О. Шкаратан: «Де-факто осуществляемая властями социальная политика не достигает декларируемых целей; возможности налоговых мер по перераспределению богатств в пользу наиболее нуждающихся слоев населения остаются нереализованными. Весомая часть россиян живет в условиях бедности, многие из них при этом работают, но их доходы лишь незначительно превышают прожиточный минимум. В то же время отсутствие существенных результатов в эгалитарной политике государства сопровождается ростом числа олигархов, что позволяет сделать выводы о недостаточной реализации имеющегося потенциала по сокращению неравенства в России»[1]. Как считает другой социолог Л. Бызов, «несмотря на годы стабильности и относительного достатка, российское общество так и не смирилось с ситуацией глубокого общественного неравенства, вызванного не до конца продуманными реформами начала 90-х годов, и так и не преодоленного до дня сегодняшнего. Опросы рисуют картину классового, глубоко стратифицированного общества, наполненного глубокой агрессией, пожалуй, более разобщенного чем когда-либо в своей новейшей истории, налицо ситуация тотального недоверия наших граждан и друг к другу и к власти, которая остается в целом неизменной»[2]. Однако другими причинами, способствующими возникновению и распространению деструктивных идеологий, являются сложные социокультурные процессы в обществах, вступивших на путь трансформаций, которые концентрируются в маргинальных слоях социума, характеризующихся причудливым сочетанием традиционных и новых черт культуры, неполным изменением статуса и условий жизни[3]. Во многом это относится и к ситуации в Республике Башкортостан, где в 2010 г. произошел демонтаж регионального авторитарного режима, а радикальные политические реформы, инициированные новым руководством, запустили цепную реакцию неоднозначных социально-экономических, социокультурных и политических процессов в регионе. Одной из особенностей социального развития республики является относительно большая доля сельчан в структуре населения – 39,5%; доля горожан – 60,4%. Для примера, доля городского населения в Республике Татарстан составляет – 76%, в Челябинской области – 82%, в Свердловской области – 84 %. Национальный состав Башкортостана также сложен и мозаичен: согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские – 36,1%, башкиры – 29,5%, татары – 25,4%, чуваши – 2,7%, марийцы – 2,6 %, украинцы – 1 %, лица других национальностей – 2,7%. Всего в регионе проживают представители 160 национальностей. Уже в структуре сельского населения РБ доля башкир составляет 43,2%, татар – 24,0%, русских – 20,7%. Как отмечает социолог Р. Валиахметов даже сегодня исторически сложившаяся профилирующая хозяйственная деятельность, связанная с деревней, «является определяющим фактором преимущественно сельского расселения башкирского народа. Несмотря на постепенное уменьшение доли сельскохозяйственной деятельности в общей структуре занятости башкир, она остается более высокой, чем у татарской и русской части населения»[4]. Обладая высоким уровнем традиционализма, значительная часть регионального сообщества ответила на данные процессы усилением архаики, а также определенным ростом протестной активности. К примеру, одной из причин (помимо сугубо политических) ставших показателем усиления контрмодернизационных тенденций в башкирском обществе, можно считать волну «языковых митингов». Так, осенью 2017 года в регионе прошла череда протестов башкирской общественности («в защиту языка») с участием от 2,5 до 3 тыс. человек. Цифра очень значительная для республики, где акций с таким количеством участников, собранных по этническому принципу, не было с начала 1990-х годов. Отмена в школах РБ башкирского языка в качестве обязательного предмета, стала последней каплей для общественности, которая с 2010 года практически все изменения, происходящие в республике, интерпретировала в основном через призму «антибашкирской политики». И это притом, что после ликвидации «этнократического режима» в Башкирии, основные тренды национальной политики в регионе во многом определяются не местными властями, а преимущественно федеральной повесткой. Для сравнения в 2014 г. в Республике Башкортостан состоялись 672 акции протеста с совокупным числом участников в 11 тыс. человек, в 2015 г. – 522 акции (5,7 тыс. человек). Кроме того, публичные протестные мероприятия проводились по различным вопросам жизни страны и внешней политики: политические, социальные, акции дольщиков, экологические, против органов власти и т.д. Другими словами, разовая акция, собравшая за один день до 3 тыс. протестующих, сама по себе является важным трансформационным сдвигом, свидетельствующим о неоднозначном характере протекающих сегодня процессов в регионе. Поскольку для полиэтничного субъекта РФ выход на улицы даже 300 человек с национальными призывами и лозунгами можно считать опасным сигналом деструктивного характера. В этой связи необходимо учитывать и тот факт, что еще с конца 1980-х годов основными силами, влияющими на внутриполитическую ситуацию в Башкирии, были и остаются этнополитические организации и движения; роль партий традиционно остается второстепенной. И только в последние годы обозначился новый тренд, когда протестный потенциал стали показывать местные отделения внесистемной либеральной оппозиции страны (Штаб сторонников А. Навального, «Открытой России»), способные мобилизовать от 1 до 2 тыс. своих активистов в республике. Несмотря на то, что данная группа в основном состоит из городской «продвинутой» молодежи, идейный костяк движения включает в себя представителей «среднего класса», блогеров и других гражданских активистов несогласных с положением дел в стране. Региональная повестка озвучивается ими зачастую только в общем контексте протестного дискурса и пока не имеет содержательной критики. Обращает на себя внимание и тот момент, что буквально за несколько лет резко выросла социальная база именно башкирского этнического национализма. К примеру, еще 3-4 года назад башкирские молодежные организации такие как «Кук буре» (в настоящий момент самораспустилась), а затем «Башкорт», могли собрать на свои пикеты и акции максимум 200 человек своих сторонников. Теперь же по их инициативе проходят тысячные акции протеста – в защиту башкирского языка, национальных символов (Салавата Юлаева, горы Торатау) и др. Причем довольно часто некоторые представители из числа национальной общественности весьма позитивно оценивают эти явления в башкирском обществе наивно утверждая о «возрождении башкирского национального движения». Хотя в данном случае речь скорее идет о постепенной маргинализации широких социальных групп коренного населения, которые не сумели включиться модернизационные процессы среди других народов республики. Основные факторы данного социального феномена имеют, кроме чисто политических (сужение прав национальных субъектов РФ, перекосов в национальной политике), более глубокие причины, лежащие в плоскости социокультурных и ценностных изменений современного башкирского общества; во многом связаны с окончательным переходом трансформирующего социума от аграрного к городскому этапу в своем развитии. На это косвенно указывает и факт качественного изменения состава лидеров башкирского движения. Так, костяк этнообъединений коренного населения БАССР, возникших на волне перестроечных событий, формировался в основном из числа советской национальной и научной интеллигенции, среди которых было много кандидатов и докторов наук, деятелей культуры. Именно ими был создан по-своему целостный идеологический дискурс, неосознанно пронизанный инвективами «советского модерна», ценностями Просвещения (тезис «возрождения культуры народа и возврата к истокам»). Сегодня же возник скорее некий симулякр нацдвижения, но при этом обладающий устойчивой структурой и обрывочной квазиидеологией в духе 90-х годов. Трагизм ситуации заключается в том, что громоздкая машина силового и правоохранительного блока зачастую не видит сложную цепочку причинно-следственных связей, борясь преимущественно с последствиями, а не с условиями, породившими деструктивные социальные явления, часто при этом ломая судьбы людей (особенно молодежи) большими сроками за экстремизм или терроризм. Главной причиной этого во многом является отсутствие устойчивой системы обратной связи – как следствие невыполнения государством коммуникативных задач в отношении структур «гражданского общества», в данном случае на региональном уровне[5]. Выход башкирской общественности на улицы – это не результат идеологической деятельности националистов, а прежде всего проявление безысходности этнической общественности, чьи проблемы не были услышаны федеральными и местными властями. Но которые, тем не менее, никто, кроме националистов, не решился публично озвучить. В этих условиях, наверное, единственно верным выходом из создавшегося положения может стать патерналистское решение региональными властями возникших социальных и социокультурных противоречий в нынешнем башкирском обществе; возложение на себя, как это было в советский период, модерирующих функций в расколотом и в потерявшем сегодня ориентиры социуме. Таким образом, начиная с 2014 г. (то есть с «посткрымского консенсуса») можно зафиксировать качественное обновление и расширение социальной базы в линейке протестных групп региона, причем учитывая усиление постмодернистских тенденций в российском обществе в будущем, в условиях острой нестабильности, возможно их любое сочетание (например, башкирских националистов и навальнистов). К сожалению, ситуация по ряду системных факторов все больше начинает напоминать позднесоветские времена в Башкирии, в том числе по царящим настроениям в элитах. Напомним, что тогда деятельность сверхцентрализованной системы привела к тому, что к 1990 г. в республике сложился «исторический блок», в котором различные по целям и задачам политические силы консолидировались против местной власти (в лице обкома БАССР) и выступили за провозглашение Декларации о суверенитете. Примечательно, что позиции общесоюзной («федеральной») элиты в БАССР оказались в тот момент настолько слабыми, что она, как и в начале ХХ в., не сумела удержаться под напором набирающего силы регионализма и фактически была выкинута на обочину общественно-политической жизни. В целом сегодня становится ясно, что с ликвидацией, в рамках путинских реформ, местных авторитарных режимов, завершением эпохи «региональных тяжеловесов», угроза повторного распада, но теперь уже Российской Федерации никуда не исчезла, поскольку данный тип угроз является системно обусловленным, и очевидно: что независимо от того какие именно условия могут спровоцировать причины повторной дезинтеграции, они будут иметь такой же характер и логику развития. Следовательно, в случае повторения «перестроечных» событий и реализации негативного сценария, в рамках уже современной Российской Федерации, а именно на уровне национальных регионов, можно будет наблюдать следующие процессы:

– на фоне кризиса центральной власти, общего политического кризиса, резкое сближение интересов федералистских (под лозунгом увеличения экономических прав регионов) и национал-сепаратистских сил (под идеями самоопределения и этнического возрождения); – возникновение или рост политической активности национальных движений, партий либерально-западнического толка, религиозных, экологических и неформальных организаций; – формирование местной интеллектуальной элитой (гуманитарной интеллигенцией) этнически окрашенных версий региональной идеологии, а также их трансляция на широкие слои населения через республиканские СМИ. – когнитивный кризис, связанный отсутствием реальных знаний о текущей ситуации и характере набирающих процессов со стороны государственных органов власти, а также федеральных силовых структур. Последнее, вероятнее всего, будет обусловлено наличием лишь ангажированной, идеологизированной информации, сформированной бюрократической машиной для манипуляции населения. – кризис и демонтаж общегражданской идентичности, и как следствие – усиление, а также политизация идентичности региональной. Последнее, станет реакцией на резкий дисбаланс интересов между центром и субъектами федерации. – потеря контроля над общей ситуацией, неадекватное поведение органов управления, чиновнического аппарата, либо их активная регионализация (смещение центров силы во власти, к примеру, усиление роли Правительства или местного парламента); – политизация (этнизация) и архаизация массового сознания, увеличение иррационального; оттеснение ценностей Модерна, носителей рационально-критического восприятия на периферию общественной жизни. В этих условиях: рост апокалипсических или, наоборот, радужно-мифологических настроений.