"Вдохновение " художник Петр Левченко, автор М.Ольшанская

Пролог

Зима в этом году выдалась теплой, бессолнечной и слякотной. Город, по утрам придавленный сверху вязкой пеленой тумана, в которой тонули многоэтажки, медленно распрямлялся, тянулся ввысь серым нагромождением домов и деревьев, но ранние сумерки опять прижимали его к земле. У входа в метро теснились лотки со всякой всячиной, и уставшие к вечеру воскресенья продавщицы, женщины без возраста, лица и силуэта, одетые в бесформенные куртки и пальто, уже собирали свой товар в сумки. «Какая безысходность в этом ежедневном занятии пропитания ради, — подумалось, — люди бегут мимо, ныряя в метро, никто не останавливается, никто ничего не покупает…»

Так рождался сюжет для небольшого рассказа о художниках, музыке и поэзии как источнике образа, звука и слова — ведь она правит всем по праву «первородства».

Прошлогодняя зима была другая — яркая, морозная, с искрящимися под солнцем сугробами снега. И мы бежали от Благовещенского рынка к мосту через Лопань, любуясь куполами Свято-Покровского монастыря и Успенского собора на другом берегу. «Мы немного сократим дорогу, заодно я покажу тебе замечательный Классический переулок. Здесь по выходным дням продают букинистику, справа будет старинная крепостная стена, а повыше в одном из домов жил Врубель». Торопились в Харьковский художественный музей, поэтому и Врубель вспомнился. Не устояв перед морозом, нырнули в кофейню на Сумской, посидели в тепле и уюте, а там всего ничего до Совнаркомовской и музея.

Посетителей было немного. Мы ходили по залам, останавливались у некоторых картин, и мой друг кое-что комментировал. Иногда он увлекался, и к нам кто-то пристраивался, чтобы послушать рассказ. Иногда, наоборот, к нам подходили сотрудницы залов, намётанным глазом определяя «своих» посетителей. Служительницы, сидящие у входа, понравились моему другу более всего — это был тот Харьков, о котором я ему много рассказывала.

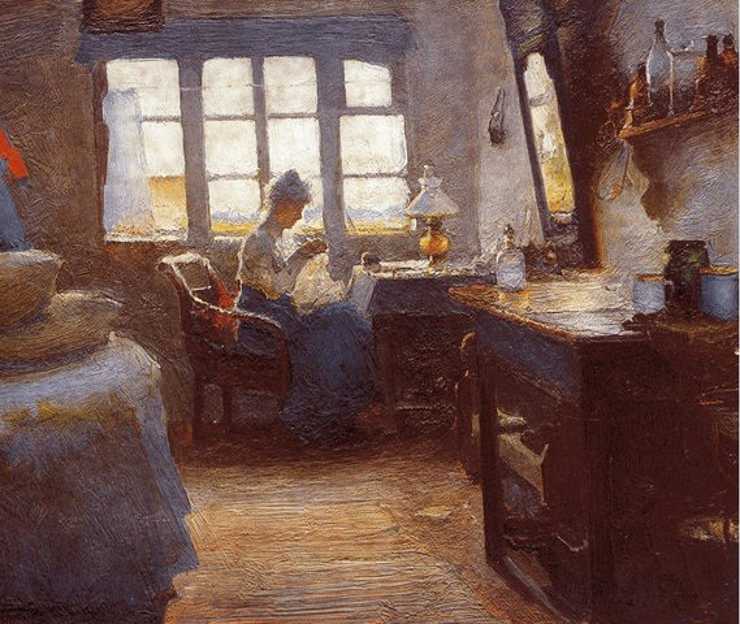

Мы уже собирались уходить, но вдруг он остановился, словно боковым зрением что-то увидел. Повернулся, подошёл к простенку и надолго замолчал, разглядывая одну из картин. Читаю на табличке — «П.А. Левченко. Вдохновение». Женщина в полумраке комнаты играет на рояле.

Нам рассказали в зале всё, что смогли. И показали то, что было. А мой друг слушал и смотрел на картину. Потом мы шли к метро, и эти 15-20 минут дороги занял его изумительный монолог, посвященный провинциальной России и провинциальному художнику.

Fin de siècle, «конец века» в истории европейской культуры, Серебряный век в России. У моего друга есть изумляющая меня способность выпадать из настоящего в прошлое, органично и естественно существовать там, общаться с литераторами, художниками, музыкантами, собирать их вместе, даже если они никогда не встречались.

Поэтому «чеховские мотивы» в творчестве Петра Левченко плавно перетекали в рассказ об эпохе, а литературные герои Чехова становились не менее реальными, чем цари и царедворцы. Матильда Сытова, жена художника, обретала биографию. А я остро сожалела об отсутствии диктофона. Замечательный поэтический экспромт, рождённый интуицией, развеялся в воздухе Сумской, оставшись незаписанным.

Дома мы прочитали о Петре Левченко в Интернете и договорились опять сходить в музей — еще раз взглянуть на полотно и поговорить с кем-нибудь из искусствоведов. Нам даже разрешили сфотографировать картину.

Служительница в зале занавешивала окно, помогала чем могла, но хорошего снимка не получилось — мешали блики и отражения. Не вышло и с визитом к искусствоведу.

Женщина вдруг перешла на украинский язык, не обращая внимания на предупреждение, что друг мой по-украински не понимает. Правда, сказать ей больше, чем мы сами успели узнать, она и по-русски не смогла бы.

Поэтому рассказ о художнике будет основан на информации, позаимствованной у других авторов.

Глухомань

1

«На сломе XIX и XX веков Пётр Левченко создает ряд картин, в которых замысел и эмоциональное напряжение воплощены органично и выразительно. Одна из его самых удачных работ — «Глухомань». Художник рисует сельскую местность, как говорят, забытую Богом.

На косогоре несколько покосившихся изб под тяжёлыми шапками снега. Кривая, раскисшая в оттепель улица утыкается в глухой угол. Художник пишет потемневшие деревья на пригорке, покосившиеся заборы, вязкую дорогу.

В центре композиции теплыми акцентами переданы свет в окне, красный пояс извозчика, едущего на лошади.

Это делает картину обжитой, согретой присутствием человека. Передано ощущение сонного, неторопливого бытия.

В полотне «Вечер. Слякоть» мастерски изображён поздний вечер на окраине украинского села. В лужах одиноко отражается окошко. Минуя последние избы, куда-то направляется человек. Его силуэт едва намечен, но ощутимо передана походка. Вокруг — густой мрак. Только где-то далеко теплится свет.

Чувства и настроения, воплощенные в этих произведениях, созвучны настроениям, выраженным Михаилом Коцюбинским в финале первой части повести «Fata morgana»:

«Идут дожди. Холодные осенние туманы клубятся вверху и опускают на землю мокрые косы. Плывет в серой безвестности тоска, плывет безнадежность и тихо всхлипывает печаль. Плачут голые деревья, плачут соломенные крыши, умывается слезами убогая земля и не знает, когда улыбнется. Серые дни сменяют темные ночи. Где небо? Где солнце?»

Пейзаж безнадежности, гнетущего настроения — это символ тоскливой жизни, образ крайне неустроенного мира. В беспросветности существовать невозможно. Она или убивает, или заставляет отчаянно стремиться к небу, к солнцу.

Вместе с тем его произведения несут в себе большую эмоциональную силу. Их трудно передать словами. Недаром на вопрос: «Что вы, Пётр Алексеевич, сейчас пишете?» — Левченко ответил, что он пишет не село, не дорогу и не двор, а радость, грусть, тревогу, покой, то есть чисто человеческие состояния, душевные переживания.

В эти годы он творил «для себя».

В поездках увлекался не роскошными кварталами, а бедными окраинами Неаполя и Парижа.

Внешние проявления движения в произведениях этих лет сменяет внутренняя динамика. Едва намеченная фигура женщины за чтением книги, за роялем или на кухне, голубая стена в тени, старая рассохшаяся бочка под водосточной трубой, трухлявые бревна под навесом, оставленные гостем в прихожей вещи живут своей внутренней жизнью и говорят глубокими красками, утончёнными оттенками цветов. Краски, свет, воздух несут сильный эмоциональный заряд. Солнце у него золотистое, тёплое и ласковое. Лучи — рассеянные, тени — рефлексирующие.

Внимание к переливам красок — это проявление интереса художника к взаимодействию вещей материального мира, стремление познать и понять роль человека в нем, выразить сложность человеческой натуры, ее духовную утонченность. Живописная красота воспринимается как утверждение ценности жизни.

Одним из самых музыкальных произведений украинской живописи считается «Вдохновение». Будучи с детства музыкантом, Левченко понимал силу вдохновения, когда человек в игре выражает свое настроение, создавая атмосферу приподнятости, чистоты и радости. Уголок комнаты, женщина за роялем. Вечереет. На тепло освещенной стене — мягкий силуэт музикантши.

Руки едва касаются клавиш. Все воспроизведено точно и ясно: плавность линий и красок, волны света и цвета, которые концентрируются в центре картины, а далее расходятся и гаснут на краях. Художник писал эту картину с натуры.

Ему позировала жена. Он сохранил черты портретного сходства, но поднял образ до уровня типичности, до поэзии, присущей выдающимся произведениям живописи» (отрывок из статьи о творчестве П.А. Левченко).

2

«Любил одиночество, может быть поэтому в пейзажах Левченко человек — не частый гость. Даже улицу шумного, многолюдного Парижа умудрился изобразить почти пустынной. Чаще встречаем на его полотнах одинокого путешественника, бредущего неизвестно куда, в даль, как не раз это делал сам художник. Ищет себе прибежище в украинской глухомани. Первые пейзажи художника — сплошной минор.

Как красивы его интерьеры с портретами Матильды. Этот интимный мир переполнен признаками тонкой духовности.

Наверное, ярче всего это заметно в интерьере «У самовара»: кухня, у самовара, освещенного угасающими лучами солнца, будто в полузабытье, сидит девушка. Сложив руки, она отдыхает, возможно, впервые за целый суматошный день.

В Киеве Левченко с женой поселились на Большой Житомирской улице, неподалеку от Софиевского собора. Именно здесь родилась задумка картины «София»*): маленький задворок у величественного древнего сооружения. Золотые купола — и неприметная прозаичная жизнь в тени истории» (из статьи Паолы Утевской и Дмитрия Горбачова «Дрожащие огни печальных деревень»).

Примечание:

*) На самом деле картина называется «Задворки Софиевского собора в Киеве» (1890-е годы). Её фрагмент мы использовали в эссе Михаила Ковсана «Святая Татьяна, или Благодаря кому не вымирают кентавры» (Памяти Татьяны Евгеньевны Янковской (Тумановой).

3

«Пётр Левченко родился в Харькове и там он впервые начал изучать рисование под руководством Дмитрия Безперчего, который обратил внимание на выдающиеся способности Левченко.

Живя потом в Киеве, Левченко обязательно каждое лето выезжал на Левобережье, на село, и бесконечно рисовал с натуры.

Сёла, местечки со своими задворками, со своими истрёпанными соломенными крышами, с полуразрушенными покосившимися заборами и т. д., избы, мельницы, церкви, типичные для глухих украинских городов, кривая улица с лужами и т. и. — вот излюбленные темы этюдов Левченко.

А ветряные мельницы с их живописно изогнутыми крыльями среди полей — в чьих произведениях они воспеты с большей любовью и лучше, чем у этого художника?

В его рисунках, в основном небольшого размера, большей частью просто в этюдах, так живо схваченных, всегда столько жизни, солнца, столько тепла и воздуха, что невольно ощущается, кроме выдающегося таланта, еще и какая-то особенная, чувствительная натура художника.

Возможно, что здесь сказалась и большая любовь к музыке, глубокое понимание и мастерство, которые Левченко со всей своей страстью проявлял в этой высокой области искусства.

Эта страсть к музыке отразилась в его художественных работах, в его украинских пейзажах, в которых он тоже слышал своеобразную музыку. Даже зимние пейзажи Левченко имеют какой-то особый приятный теплый характер.

Если Левченко не имел возможности писать этюды где-то среди природы, то он рисовал или свою комнату, или даже только один угол комнаты, или просто nature-morte и хотя тема тогда бывала ограничена, все же и в этих его рисунках проявляется то чутье художника, которые делают их прекрасными и высоко-поэтическими.

Когда зимой Левченко не мог работать вне дома, то он хоть из окна рисовал сельскую улицу, засыпанную снегом или утонувшую в грязи в оттепель, или какие-то задворки где-то в городе, заметенные снегом, с печальным, но приятным небом, особенно когда на землю опускается первый сумрак вечера.

А живя в Киеве, Левченко особенно любил рисовать из окна большого дома своей тещи сад у Золотых Ворот с фонтаном, который он писал в разные времена года и при разном освещении. С какой глубиной и мастерством сделаны эти рисунки, каким теплом они проникнуты!

В последние десятилетия жизни Левченко словно замкнулся в себе. Жил с женой в захолустном городке Змиеве на Слобожанщине и отдавал всё своё время рисованию, музыке и чтению» (из статьи М. Павленко, Киев, 1926 г.)

«Свободный художник»

«В публикации представлен архивный документ, автором которого является родная сестра известного украинского художника-пейзажиста П. Левченко.

В нём — малоизвестные факты жизненного пути художника.

Занимаясь изучением творчества слобожанского художника, уроженца Харькова Петра Алексеевича Левченко (1856-1917), в частности его путивльского периода, я столкнулся со значительным количеством проблем.

Среди них — небольшое количество архивных материалов, отсутствие переписки и документально подтвержденной биографии художника, отсутствие полного каталога его произведений.

Все это чрезвычайно затрудняет исследовательский процесс.

Поэтому появление любых новых материалов о жизни и деятельности этого художника является неординарным явлением в искусствоведении. К таким материалам и относятся воспоминания о художнике из архива Харьковского художественного музея.

Отмечу, что Харьковский частный музей городской усадьбы выпустил в 2010 г. набор из 12 открыток с репродукциями произведений живописи П. Левченко, которые впервые были напечатаны в начале ХХ ст. в Российской империи и за рубежом.

Оригиналы открыток находятся в собрании известного харьковского коллекционера В. П. Титаря. На них изображены как известные произведения художника («Глухомань», «Мельница»), так и малоизвестные («Старая груша», «Окно»).

Ценность подобного издания очевидна, ведь благодаря открыткам мы узнаем о произведениях П. Левченко, которые могли «выпасть» из поля зрения исследователей.

Вместе с тем, они дают представление об уже известных работах художника, которые знакомили широкую общественность с его индивидуальной манерой и стилем. Для коллекционера эти открытки были интересными и тем, что они давали представление о характере подписи П. Левченко.

Автором воспоминаний «Свободный художник» является родная сестра П. Левченко — Вера Алексеевна (1866 — ?).

Текст воспоминаний украинскому искусствоведу, исследователю творчества П. Левченко, главному хранителю Харьковского художественного музея Николаю Никитичу Безхутрому (1919—1995) в середине 70-х годов прислал в Харьков ее сын — Владимир Васильевич Гольцгоф (1907 — после 1975), который жил в то время в Париже.

В письме к М. Безхутрому из Парижа от 11 мая 1975 года В. Гольцгоф замечал:

«Мне очень приятно, что моего дядю высоко ценят как художника и — хотя мои прямые воспоминания очень детские — мне кажется, что его можно, и должно, также ценить и как человека /…/ Мне было 10 лет когда он умер (от рака, в январе 1917 г.). Несмотря на это, я кое-что помню, а много другого мне рассказывала моя мать.

Она была лет на 15 моложе него (он был старшим, а она — предпоследней; в семье было 10 детей) /…/ По счастью именно мне (нас было 5 сыновей — я — самый младший), моя покойная мать оставила свои записки, начиная с детства» (копия письма сохраняется в архиве Харьковского художественного музея).

Публикация воспоминаний В. Левченко осуществлена по копии, хранящейся в архиве Харьковского художественного музея: Ф. № 20, оп. № 1, дело. 1, ед. хр. 1, л. 1-6. Печатается по современному правописанию с сохранением всех лексических и стилистических особенностей языка автора. В квадратных скобках — реконструированный текст. Полностью текст печатается впервые».

(Побожий С. И. «Страсть к поездкам по деревням Малороссии». Воспоминания о Петре Левченко как материал к биографии художника).

* * *

Это был мой брат Петр Алекс.[еевич] Левченко. Он был старший сын у моих родителей, и потому был очень балован. Состояние моих родителей в то время было хорошее и ему все позволялось. Когда мы жили на даче, то он ходил на охоту, катался верхом, жил на воле, в городе тоже все его капризы исполнялись и даже для него готовили вкусные скоромные блюда в великом посту, тогда как все остальные постились. Он водился с уличн.[ыми] мальчиками, ходил на ходулях, играл с огнем и чуть не сделал у нас пожара. Но иногда бросал свои шалости, садился за книгу и его уже трудно было оторвать от чтения (любим.[ый] автор был Ж. Верн).

Любил рисовать и у меня даже сохранились его дет.[ские] рисунки. Все это я знаю по рассказам, т.к. я была на 10 лет моложе его и не помню его детск.[их] лет. Пришло время и его отдали в гимназию. Учеба шла плохо и он едва дотянул до 5 кл.[асса], т. к. не одолел греческий язык. По рисованию же он делал большие успехи и когда посылали ученич.[еские] рисунки в Петерб.[ургскую] академию, то он получил медаль1). В это время он начал учиться музыке и это искусство сделалось для него главным. Он так увлекался музыкой, что занимался по 8 час. кажд.[ый] день.

Уроки брал у Слатина, директора Харьк.[овского] муз.[ыкального] училища, кот.[орое] тогда еще не было преобразовано в консерваторию2). Но вдруг у него повредилась левая рука и он уже не смог так много заниматься музыкой. Тогда он опять вернулся к рисованию и живописи. Сначала брал уроки у Шрейдера, [неразборчиво] потом поступил в Пет.[ербургскую] академию художеств3). Отец ему посылал 40 руб.[лей] в месяц, но т.к. их он быстро тратил, то до конца месяца ему не хватало. Поселился он с другим [студентом] художником на мансарде или просто на чердаке и жили они впроголодь.

Я помню его рассказы о его сожителях, напр.[имер] о Данилевском кот.[орый] был впослед.[ствии] доктором в Харьк.[ове] и имел свою водолечебницу, о Глобе, художнике, кот.[орый] сделался директором Строгановс.[кого] Училища4). Особенно он нас насмешил когда рассказывал о [неразборчиво], которая называла худ.[ожника] Глобу «чортовой оглоблей»… Уже недолго ему оставалось до окончания академии, но он вдруг бросил ее. Потому что тяготился разными правилами и сделался действительно «свободным художником». Стал давать уроки, рисовал в журналах и продавал картины и этюды.

В это время скончался наш отец, дела стали плохие, посылать деньги мы ему уже не могли. Его приятель Глоба предложил ему уроки в Строг.[ановском] училище и он с пол-года там работал. Но потом не выдержал. Он занимался только со способным, а на других он не обращал внимания, потому в классе подымался шум, беспорядок и он сам понял, что это занятие не по нем…

Ему удалось получить от какого-то мецената сумму на поездку за границу и он воспользовался, побывал в Париже, пожил в Экс-Лебене и потом по возвращении вернулся к нам в Харьков5).

Здесь он часто бывал в доме своих кузенов, у них была прислуга – простая девушка, но очень красивая. Петя влюбился и… женился. (Он вообще влюблялся часто и однажды, когда ему было 19 лет он явился к отцу и заявил: «Или я женюсь (на одн.[ой] фабрич.[ной] девушке) или застрелюсь!» Тогда отец ему ответил: «Ну иди стреляйся!» И он пошел но не застрелился…) На этот раз его уговорить не удалось. Родилась девочка, к кот.[орой ] он был почти равнодушен. Скоро они с женой разошлись, жена потом опять работала, а он почувствовал себя свободным. А девочку взяла воспитывать наша старшая сестра, кот.[орая] отличалась всегда добротой…

В молодости он был очень веселый, остроумный, общительный; кроме 2-х искусств он еще имел большой талант как рассказчик и имитатор. В обществе его все обожали, он имел всегда большой успех.

У нас часто гостили его приятели, художники или музыканты. Я помню когда гостил Ткаченко (кот.[орый] потом стал известным), потом Данилевский6). (Они играли в мяч, причем употребляли вместо мяча арбуз с бахчи). Т. к. Петр хорошо играл на рояле, его часто приглашали артисты в свои турне. Его все любили и называли очаровательным, при этом он был не дурен собой.

Он посылал свои картины в Петерб.[ург] и его приняли в Общество художников Передвижной выставки.

Он был пейзажист и любимые его этюды были Малороссийские. Однажды в Киеве, куда он часто ездил он был в одном доме на вечере и познакомился с одной артисткой, оперной певицей (у меня сохранился ее портрет в роли Микаэло). Ее красота и пение его покорили… (Романс, кот.[орый] она пела начинался словами «Все для тебя!»). И с этого начался у них роман.

Она бросила своего мужа — инженера; роман их был с большими осложнениями… И они сошлись. Ее звали Матильда, мы все ее полюбили и когда я уже жила своим домом, она часто у нас гостила. Мои дети тоже их полюбили и называли их «дядя Петя» и тетя «Матильда».

В этот период у них была какая-то страсть к поездкам по деревням Малороссии. Однажды П.[етр] сидел со [шкатулкой] под громадным зонтиком и писал какой-то этюд с натуры7) .

Около него собралась кучка мальчиков и мужиков, и зашел разговор о политике и один мужик высказался что надо всех панов резать! Тогда П.[етр] спросил: значит и меня резать?

— «И вас зарижимо!» сказал он… Прожили они вместе с женой только 8 лет. П.[етр] умер в 17-м году перед революцией. Бедная Матильда очень страдала и все его картины и этюды сохранила. Кое-что сохранилось и у меня. Одна картина его попала в галер.[ею] Третьякова.

Благодаря П.[етру] я встречалась с некот.[орыми] художниками, напр. [имер] Васильковский (тоже малор[оссийским] ), Ткаченко, Первухин и др.8). Когда в Харьков приезжала передв.[ижная] выставка она устраивалась в Двор. [янском] собрании.

Распорядитель, очень симпатичный человек был наш знакомый и мы, сестры и приятели художников, ходили туда почти каждый день, наслаждались картинами и проводили там время. Я никогда не забуду эти чудные картины: Репина, Васнецова, Поленова и др.[угих]9). П.[етр] скончался от рака в госпитале своего бывшего приятеля доктора К. Данилевского.

Примечания:

1) На выставке ученических сочинений 1873 г. в Санкт-Петербурге П. Левченко был награжден серебряной медалью.

2) Слатин Илья Ильич (1845-1931) — музыкальный деятель, пианист, педагог. Основал в 1871 г. Харьковское отделение Русского музыкального общества и музыкальные классы при нем, которые в 1883 г. были преобразованы в музыкальное училище.

3) Шрейдер Егор Егорович (1844-1922) — живописец, пейзажист. С 1870 г. жил в Харькове.

4) Глоба Николай Васильевич (1859 — ?) — живописец. Преподавал в Строгановском училище в Москве (1896-1917). В эти же годы — директор этого училища.

5) Экс-ле-Бен (Aix les Bains) — город во Франции близ озера Бурже у подножия отрогов Савойских Альп. Известен минеральными источниками.

6) Ткаченко Михаил Степанович (1860-1916) — живописец, пейзажист. Жил в Париже, но часто посещал Харьковщину.

7) Очевидно, автор воспоминаний под «шкатулкой» (если это слово правильно прочитано), подразумевала небольшой по размерам ящик с красками.

8) Васильковский Сергей Иванович (1854-1917) — живописец, пейзажист. С 1888 г. жил в Харькове. Первухин Константин Константинович (1863-1915) — живописец.

9) Репин Илья Ефимович (1844-1930) — живописец. Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926) — живописец. Поленов Василий Дмитриевич (1844-1927) — живописец, пейзажист.

Немного географии

Где жили в Харькове Пётр и Матильда, неизвестно. Может, и в одном из домов отца, купца Алексея Ивановича Левченко (Левченкова, как иногда писали).

«Левченков Алексей Иванович — владелец Венского магазина в Харькове на Николаевской площади в доме Сергеева.

Сергеев Александр Сергеевич — Харьковский купец 1-й гильдии. Харьковский городской голова. В 1853 г. ушел в отставку. Каменный трехэтажный дом с мансардой на Николаевской площади, погреба для продажи вин. Владелец шести лавок для торговли железными товарами». По другим источникам, Венский магазин находился возле Николаевской церкви в доме Кузина.

Нет теперь ни этого дома, ни церкви. Еще до войны при прокладке трамвая (поворот с нынешней площади Конституции на Пушкинскую) церковь снесли, а с послевоенных времен на этом месте высится жилой дом с аптекой.

На Генеалогическом форуме ВГД я нашла в Списках священников Харьковской епархии, взятых из Адрес-календарей (впервые были напечатаны в 1877 году) нужную мне фамилию:

Левченко Алексей Иванович Харьковский у. 1-й бл.-чин. окр. Харьков г. Петро-Павловская 1877 церк.стар. 2-й гильдии купец, Журавлевская ул., соб.д. 95 и Немецкая ул., соб.д. 12.

Из истории Петро-Павловского храма (ул. Шевченко, 121):

«Решение о строительстве храма появилось у жителей Журавлевки в 60-х годах 19 века, что было связано с быстрым ростом города и включением территории последней в состав города. Скорей всего мысль о создании храма принадлежит прихожанам, которые впоследствии возглавили строительный комитет и принимали активное участие в устроении храма. Ими были харьковские купцы … Алексей Иванович Левченко …»

Улица Шевченко ранее называлась Журавлёвской. А.И. Левченко был церковным старостой храма. И жил совсем недалеко. И есть дом по этому адресу — улица Шевченко 95. Неужели сохранился? Нужно взглянуть.

Улица Пушкинская (Немецкая) № 12. Ныне по этому адресу расположена Хоральная синагога, построенная в 1914 г. по проекту архитектора из Петербурга Гевирца. Ранее на ее месте располагалась усадьба дворян Зарудных, а с 1867 г по 1906 г — 1-я еврейская молельня. Был ли здесь еще дом, не имеющий отношения к еврейской общине? Видимых следов не осталось.

А.И. Левченко был гласным Харьковской городской думы (1875-1878 и 1879-1882). Об этом я прочитала в «Истории города Харькова за 250 лет его существования» профессора Дмитрия Багалия, впервые изданной в 1912 году.

А Пётр Алексеевич Левченко (11.07.1856—27.01.1917) похоронен на Харьковском кладбище №13, и в 1976 году на его могиле была установлена стела из розового гранита с эпитафией. Предполагаю, что первоначально его похоронили на Первом кладбище, снесенном где-то в начале 70-х ради устройства на этом месте Молодёжного парка. В студенческие годы я ходила через это кладбище к месту сбора первомайских демонстраций.

Это интересно

+1

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Каким амбре несёт из социальных сетей... Маленький цитатник про россиянскую интеллигенцию

(2)

Галина (Виноградинка)

,

28.02.2022

-

Душевные картины иголкой с ниткой

(2)

Галина (Виноградинка)

,

26.02.2022

-

Художник Екатерина Комракова. "Двадцать тысяч лье под водой"

(2)

Галина (Виноградинка)

,

26.02.2022

-

Художник Алекс Фишгойт.Сюрреалист

(2)

Галина (Виноградинка)

,

24.02.2022

20240602005720