| ← Ноябрь 2013 → | ||||||

|

2

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

4

|

9

|

10

|

||||

|

16

|

17

|

|||||

|

19

|

20

|

|||||

|

30

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Ни хао, Синьцзян: Китайско-уйгурские зарисовки. Часть III

|

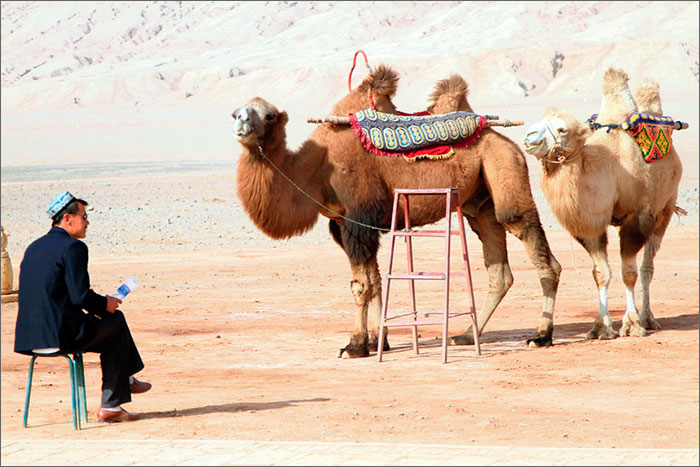

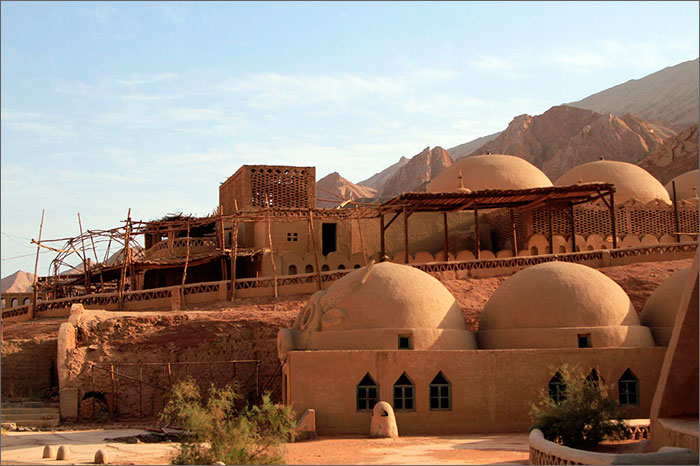

Ни хао, Синьцзян: Китайско-уйгурские зарисовки. Часть III 2013-11-14 12:25 Продолжение. Начало здесь: часть I, часть II. Если уж вы окажетесь в Синьцзяне, рекомендуем обязательно съездить в уйгурский город Турфан — «виноградную столицу» Китая. Как бешеной собаке 100 верст не крюк, так и настоящему туристу не крюк 180 километров — таково расстояние от Урумчи до Турфана. Одолев эти километры, вы окажетесь в поистине удивительном месте. Турфанская впадина — «огненная земля», гигантская печь, самое сухое и жаркое место Китая и одно из самых жарких на планете, находящееся на окраине пустыни Такла Макан с ее постоянными бурями, умудряется «родить» до полумиллиона тонн винограда, что составляет 75 процентов от «виноградного урожая», собираемого на территории всей Поднебесной! Притом, что в год этой земле достается от щедрот природы всего-то 15-20 миллиметров осадков. А все благодаря грандиозной многокилометровой системе орошения, созданной две тысячи лет назад в прямом смысле слова вручную вопреки враждебному климату. А еще в Турфане есть музей, в котором хранится богатая коллекция практически неповрежденных человеческих мумий и скелетов динозавров. Поначалу мы решили добираться до Турфана на общественном транспорте: таксист-казах, с которым мы познакомились в Урумчи, сказал нам, что с автовокзала в Турфан каждые полчаса отходят автобусы, а проезд стоит всего лишь 30 юаней ($5). Наши планы рухнули, как только мы очутились на вокзале: многокилометровые очереди, давка, духота, плюс полное непонимание того, очередь к какой из касс нам следует занять, быстро убили желание сэкономить деньги. Еле выбравшись наружу, мы нашли стоянку такси. Водитель-китаец, «перехвативший» нас, запросил 400 юаней ($66) за машину, а позже оказалось, что стандартная такса за этот маршрут составляет 350 юаней. В одной из предыдущих публикаций мы упоминали о минусах таксистов-уйгуров. Минусы, однако, имеются и у ханьцев. Наш водитель практически всю дорогу болтал по телефону: все бы ничего, но одна из особенностей китайцев состоит в том, что они очень эмоционально и громко беседуют. На улице, в такси ли, в магазинах — неважно. Если говорить прямо, то водитель орал в трубку как больной слон: впечатление было такое, что он с кем-то ругается, хотя на самом деле беседа носила дружелюбный характер, ибо временами он улыбался и даже смеялся. (Кстати, чавканье, как и «громогласность», тоже не считается признаком дурного тона: оно воспринимается как похвала хозяину дома или кафе за вкусный обед/ужин). Забегая вперед, скажем, что к концу пути мы слегка оглохли, поэтому по приезде, когда водитель сказал нам, что готов на следующий день (ночь мы планировали провести в Турфане) за ту же сумму довезти нас обратно, решили, что ни за какие коврижки ни к нему, ни к другому китайцу не сядем — уши жалко! Короткие расстояния в компании с китайцами терпимы, но несколько часов в одной машине с беседующим ханьцем — серьезный удар по душевному равновесию.

«Ветер, ветер, ты могуч…» Качество трасс, как мы уже говорили, безупречное. Но и платить за этот комфорт приходится немало: на отрезке пути в 180 километров мы четырежды останавливались на постах, где водитель платил дорожную пошлину. В общей сложности из 400 юаней он выложил 80 ($13). Проплывающий за окном пейзаж был однообразен и скучен до тех пор, пока по обе стороны дороги не показались тысячи и тысячи «ветродуев» — промышленных ветряных электрогенераторов. Зрелище было фантастическим: казалось, какой-то чудо-волшебник засеял многокилометровую степь семенами гигантских четырехлепестковых «ромашек», а теперь семена дали всходы. Вот оно — использование ветра в качестве возобновляемого источника энергии во всей красе и мощи!

Позже мы узнали, что китайцы вливают много средств в развитие ветряной энергетики: по данным китайских специалистов общие запасы ветровой энергии в Синьцзяне оцениваются в 886 млн кВт — это 37 процентов от общенационального показателя. Для увеличения экспорта ветровой электроэнергии Синьцзянская электроэнергетическая компания ежегодно выделяет 80 млн долларов. Что касается самого Турфана, то с 2010 года здесь началась реализация проекта «Строительство низкоуглеродных городов», который планируется завершить к 2020 году. Город считается просто богачом по «количеству» ветровой, солнечной и геотермальной энергий, поэтому китайцы планируют строительство таким образом, чтобы все здешние сооружения были приспособлены не только под жилье, но и для выработки электричества и тепла. В каждом доме должны быть изюминки В Турфан мы приехали в обеденное время — около 13.30, рассудив, что на экскурсии потратим оставшиеся полдня плюс завтрашнее дообеденное время. Поездка состоялась в середине октября, и если в Урумчи мы уже ходили в куртках из-за пронизывающего холодного ветра, то в Турфане разделись до футболок. В городе нас встретил водитель Темур, на которого мы «вышли» благодаря одному из сайтов, где туристы пишут свои отзывы о посещаемых местах и дают советы. Один из туристов оставил на сайте номер телефона некоего Тахира, который сносно говорил не только по-русски, но и по-английски и вдобавок прекрасно справился с ролью гида. Правда, сообщение было оставлено год назад — Тахир мог поменять номер телефона, место жительства, да мало ли что… В общем, звонили мы по указанному номеру, не особо надеясь на удачу. Но все оказалось в порядке: Тахир по-прежнему работал с туристами, однако предложил нам услуги своего отца, поскольку в ближайшие дни был занят гостями из далекой Канады. Так мы и познакомились с Темуром. Вся экскурсионная программа (имеются в виду только дорожные расходы, поскольку некоторые достопримечательности находятся на приличном расстоянии от Турфана) плюс доставка до гостиницы в Урумчи на его машине обошлась нам в $170.

Через 15 минут, шустро разместившись в гостинице, мы были готовы к осмотру достопримечательностей. По дороге в музей Огненных гор Темур ненадолго завернул домой — дать какие-то указания домочадцам, а заодно и нас пригласил зайти посмотреть, как устроены домики-сушильни для винограда. Сушильни строят из кирпича-сырца с промежутком через один, чтобы в отверстия свободно проникали и солнечные лучи, и ветер — так создаются идеальные условия для «превращения» винограда в знаменитый турфанский кишмиш. Виноградные гроздья развешивают на длинных многоярусных жердях. Высыхая, ягоды падают на расстеленный на полу целлофан, с которого хозяева потом его и собирают. Остается очистить это богатство от мусора, провеять — и продукт готов к употреблению. Что касается вина, то уйгуры его не делают, поскольку это противоречит их религиозным убеждениям. — Если покупатель говорит мне, что собирается приобрести виноград для того, чтобы вино из него делать, я ему не продаю урожай, — говорит Темур. — Иногда, конечно, бизнесмены обманывают: скажут, что ягоды нужны для сока, а в действительности делают из них вино. Но это уже на их совести пускай остается. Сам я виноград только сушу: из 100 килограммов ягод получается примерно 25 килограммов изюма.

— Темур, скажите, как при столь засушливом климате можно получать такой богатый урожай? Дождей у вас, мы слышали, практически не бывает, солнце палит едва ли не круглый год, воды мало… В чем секрет? — А про кяризы наши слышали? — Мельком. Особо не вслушивались, но читали, что турфанскую кяризную систему по значимости приравнивают к Великой китайской стене… — Ну, у китайцев свое величие, у уйгуров свое. Места у нас, вы правильно сказали, засушливые, Турфанская впадина – одна из самых глубоких в мире, издавна вода в долину стекала с гор, но солнце высушивало всю влагу до того, как она «добиралась» до полей, поэтому уйгуры еще две тысячи лет назад вручную, с помощью одних только мотыг прорыли каналы под землей. Сначала рыли колодцы, а потом от одного колодца к другому, опять же под землей, проделывали ходы высотой не больше полутора метров и шириной чуть больше полуметра. Самый длинный подземный ход протянулся на два десятка километров. Водой из кяризов орошали землю тысячи лет назад, по тому же принципу «поят» поля и виноградники и сейчас. Если учесть, что протяженность всей этой ирригационной сети составляет несколько тысяч километров, нетрудно представить, какие исполинские усилия понадобились древним пахарям для того, чтобы создать ее.

Китайцы, заметим, ежегодно вкладывают значительные денежные средства в сохранение и укрепление подземных колодцев и ходов. Только на составление плана по ремонту кяризов было выделено более двух миллионов долларов. Пыль веков, прах времен Известно, что в древности через Турфан пролегала северная ветвь грандиозного торгового маршрута, связывавшего Запад и Восток, — Великий шелковый путь. Так что эта местность является настоящим раем для археологов: здесь было найдено большое количество могильных курганов с прекрасно сохранившимися мумиями. Близ Лоуланя и Турфана обнаружены и знаменитые Таримские мумии европеоидов в войлочных плащах и клетчатых гетрах. Больше десятка мумий, имеющихся в экспозиции здешнего городского музея, были найдены в захоронении под названием Астана (всего здесь нашлось более 500 могильников), что в 40 километрах от Турфана. Их уникальность заключается в том, что они не пропитывались никакими специальными растворами, подобно, скажем, египетским, но сохранились, несмотря на это, гораздо лучше прочих, благодаря, опять же, удивительному местному климату. Людей хоронили в песках на пятиметровой глубине, и стерильность в могилах была естественной из-за царящей в этих местах изнурительной жары и сухого воздуха. Столь же хорошо сохранились и останки вымерших животных, обитавших на земле миллионы лет назад. Здесь же вы можете увидеть древние письмена, глиняную посуду, и даже изделия из шелка и льна, выполненные руками давно умерших мастериц.

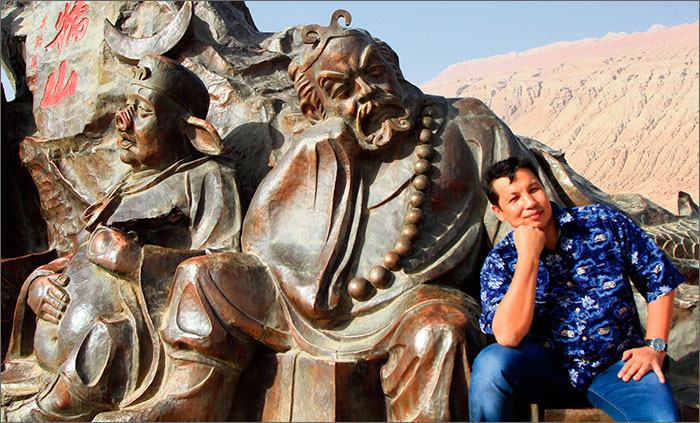

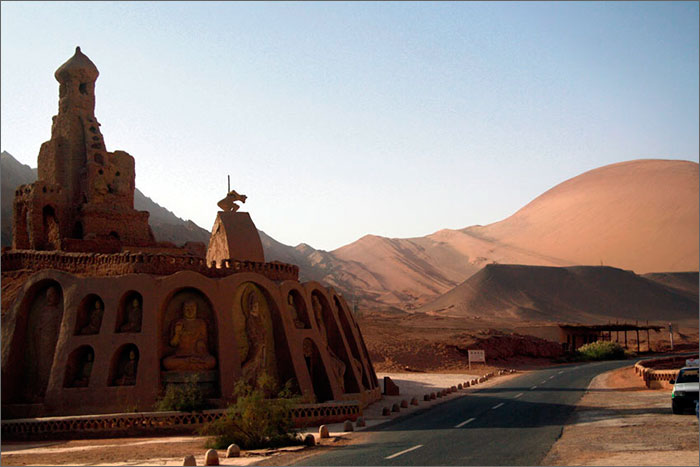

Если за вход в Центральный музей Турфана с вас ничего не возьмут, то вход в музей Огненных гор стоит 30 юаней ($5). Не очень высокая горная гряда из красно-бурого песчаника протяженностью около 100 километров получила название огненной из-за сходства с языками пламени, особенно очевидного на закате. Мы, к сожалению, оказались здесь в то время, когда до заката было еще далеко, поэтому, возможно, гряда не произвела на нас должного впечатления. Легенд на этой древней земле, как и положено, ходит много. Одна из них, в которой, вестимо, не обошлось без дракона, гласит о том, что тот похищал из окрестных деревень детей и съедал их. Наконец, нашелся герой, решивший положить конец этому беспределу: три дня он сражался с драконом, пока тот не издох. Тело чудовища, обагренное кровью, и превратилось в Огненные горы. Они же упоминаются в китайском фантастико-сатирическом романе неизвестного автора «Путешествие на Запад». В сотне глав романа рассказывается о жившем во времена династии Мин монахе, который отправился в Индию. Среди его спутников были еще один монах, лошадь-дракон (которая на самом деле не лошадь и не дракон, а принц), получеловек-полусвинья и царь обезьян. Последний и обращался к одной из местных богинь с просьбой одолжить им волшебный веер, при помощи которого можно было бы преодолеть Огненные горы. Скульптуры этих диковинных книжных персонажей окружают музей, находящийся неподалеку от гор, а в его внутреннем дворе сооружен гигантский термометр.

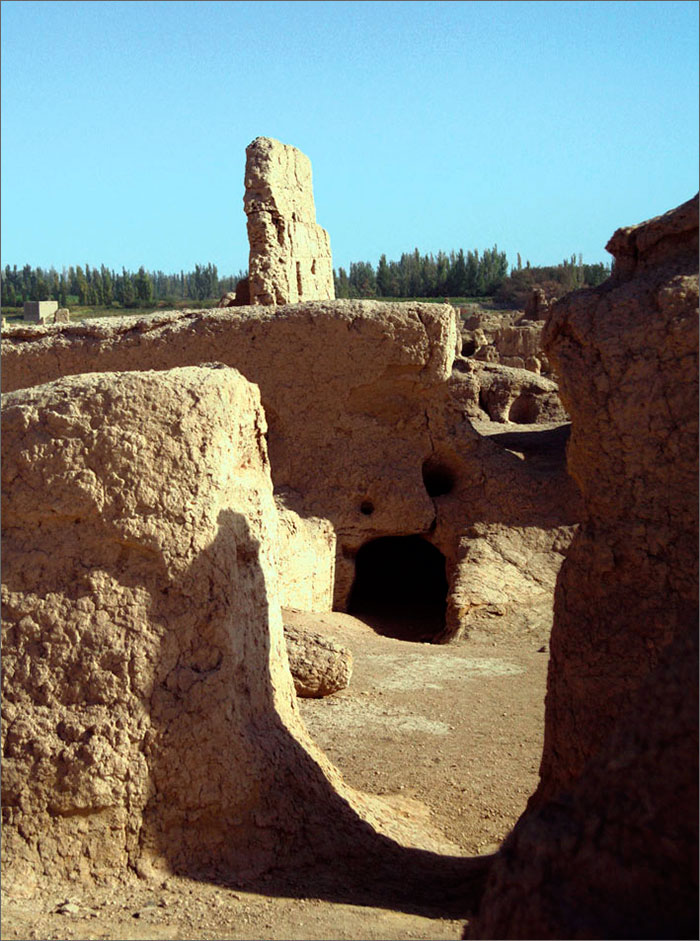

Музей можно считать одним из наиболее интересных мест до тех пор, пока вы не окажетесь в самом большом и самом древнем в мире хорошо сохранившемся глинобитном городище Цзяохэ или в уйгурской деревне Туюк, жизнь в которой течет по тем же правилам, что и 800 лет назад, или в таинственных буддистских пещерах. Обо всем этом — в следующих материалах. Продолжение следует Главный редактор «МК-Азия» Улугбек Бабакулов, Елена Агеева, фото авторов Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Миграционную политику разработают, но не сейчас. И даже не завтра 2013-11-14 13:07 Екатерина Иващенко 13 ноября 2013 года в Бишкеке (Кыргызстан) состоялось восьмое заседание Большого общественного совета на тему: «Нужна ли миграционная политика Кыргызской Республике? Если да, то какой она должна быть?» Мероприятие открыла председатель рабочей группы по Разработке миграционной политики при президенте КР Айгуль Рыскулова, которая сообщила, что новая миграционная политика будет учитывать не только краткосрочную перспективу, но и долгосрочную, в том числе и влияние на нее будущего вхождения Кыргызстана в Таможенный союз. Рыскулова также признала, что проблемы с миграцией могут перерасти в вопросы национальной безопасности. «Не стоит думать, что правительством этот вопрос постоянно откладывается. Это долгосрочная работа. Все стороны должны понимать, что жесткими методами решить вопрос миграции в современном мире не удавалось ни одной стране. Только путем переговоров», - сказала Рыскулова. Внутренняя миграция Обсуждение начали с вопросов внутренней миграции. Юрист «Эдвокаси центра по правам человека» (город Ош) Улан Бекмуратов представил доклад на тему «Внутренняя миграция в Кыргызстане. Проблемы и пути решения». По его данным, в Оше официально зарегистрировано 250 тысяч жителей и еще столько же проживает без регистрации. Так как официально эти люди нигде не числятся, их нужды не учитываются при строительстве социальных объектов. В итоге получается, что, например, детсады и школы переполнены, а детям мигрантов отказывают в доступе к базовым услугам. «Самая главная проблема большинства внутренних мигрантов в том, что они не получают регистрацию по месту пребывания, и складывается неблагоприятная ситуация в новостройках или общежитиях Бишкека и Оша, где люди проживают нелегально», - сказал Бекмуратов. (Подробнее об условиях жизни и проблемах внутренних мигрантов в Оше вы можно прочесть в специальном репортаже «Ферганы»). Проблемы с регистрацией заложены уже в Законе «О внутренних мигрантах»: людям предписано регистрироваться в течение пяти рабочих дней, кроме того, человек должен представить определенные документы: договор о купле/продаже жилья, справку о согласии владельца жилья на аренду и так далее. В результате нелегальные мигранты сталкиваются с ограничением доступа к образовательным, медицинским услугам, к социальному и пенсионному обеспечению, с ограничениями при трудоустройстве в госорганы, отсутствием возможности проголосовать на выборах и т.д. На социальных проблемах внутренних мигрантов остановилась представитель городского общественного совета города Балыкчы Зарема Асанбекова: «Во-первых, у нас нет никаких предприятий, в связи с чем уже в каждой пятой семье есть трудовой мигрант. Во-вторых, первые три месяца у мигранта уходят на поиск работы, и все это время его семья закладывает свое имущество (дом или квартиру) и живет на эти деньги. В-третьих, без присмотра остается дети мигрантов. В-четвертых, когда мигрант возвращается домой, он не может найти работу, так как его зачастую не устраивает зарплата – он привык получать больше». Количество внешних мигрантов Затем разговор перетек на проблемы внешних мигрантов. Директор Центра трудоустройства граждан Кыргызстана за рубежом при Министерстве труда, миграции и молодежи Нурдин Тынаев рассказал, что начиная с 2010 года в стране отсутствовала единая миграционная политика, так как разные проблемы мигрантов решали разные министерства. «Возникало много проблем, были приостановлены важные переговорные процессы с Россией. Только в 2013 году было образовано Министерство труда, миграции и молодежи, а в сентябре текущего года принята Программа занятости и регулирования миграции до 2020 года. Немаловажно, что при разработке данной программы впервые в стране внешняя миграция не была выделена в самостоятельное направление. Мы считаем, что до 2020 года эта одна из форм занятости наших граждан (первая - это обычная работа кыргызстанцев внутри своей страны). Мы не признаем миграцию как социальное явление, это тоже осуществление трудовой деятельности, но в другой стране. И мы так же, как и внутри страны, должны заботиться о законном и нормальном пребывании наших граждан за рубежом», - рассказал Тынаев. По последним данным, который привел Тынаев, «в РФ находится более полумиллиона наших граждан, сто тысяч в Казахстане, более 30 тысяч в странах дальнего зарубежья. Плюс еще полмиллиона приняли гражданство РФ. В 2012 году в Кыргызстане было создано 112 тысяч рабочих мест, 95% из них относится к индивидуальному предпринимательству (неформальному сектору). То есть лишь 7,5 тысяч наших граждан работает на предприятиях. Для сравнения: 70 тысяч граждан ежегодно вступают на рынок труда, но рабочих мест для них нет, и они вынуждены искать работу за рубежом. Хотим мы того или нет, но отток наших граждан будет продолжаться». Среди положительных моментов внешней миграции Тынаев назвал освоение кыргызстанцами новых рабочих квалификаций, открытие собственного бизнеса по возвращении на родину и денежные перечисления. Медицинское обслуживание Немаловажно, что на мероприятии были затронуты и другие проблемы, к которым ранее старались не привлекать общественного внимания. «Миграция часто сопровождается трагедиями, социальным отторжением, - сказала Айгуль Рыскулова. - Мы видим все эти проблемы, просто общество их не поднимает. Сама миграция должна не только быть экономически выгодной, но и не разрушать человека. Важно, чтобы люди, возвращаясь в Кыргызстан, рассказывали о проблемах, с которыми столкнулись: работали не на самых лучших работах, вернулись с подорванным здоровьем, психологическими травмами. И это - очень важный вопрос, если мы хотим видеть будущее поколение нашей страны здоровым». Тему доступа трудовых мигрантов к медицинскому обслуживанию продолжила глава Общественного объединения «КАПС» Бактыгуль Бозгорпоева, которая в своем докладе отметила, что 60% мигрантов за рубежом не имеют доступа к медицинским услугам. «Наш анализ показал, что основные проблемы здоровья мигрантов касаются травм на производстве, заболеваний желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний (гепатиты, ВИЧ, туберкулез), урологических и гинекологических болезней. К различным заболеваниям приводят тяжелые условия труда и быта. Из-за отсутствия регистрации и незнания языка, из-за низкого доступа к медицинской помощи среди мигрантов широко распространена практика самолечения». Отдельно Бозгорпоева отметила проблемы, с которыми сталкиваются женщины: «50% женщин в миграции делают аборты. Или ближе к родам женщины приезжают в Кыргызстан, и большинство случаев материнской смертности приходится именно на них». Ориентир на Россию Так как основная волна мигрантов уезжает в Россию, Айгуль Рыскулова отметила, что местным властям и министерствам надо обратить внимание на два вопроса: «Во-первых, нарастает необходимость знания русского языка, районные сообщества должны обратить внимание на его преподавание. И не просто на русский язык, но и на знание законодательства РФ и правил поведения в чужой стране. Во-вторых, надо обратить внимание на получение специальности. У нас в регионах неплохие профессионально-технические заведения, лицеи. Какие специальности они дают? Насколько они отвечают современным требованиям?» Советник Посольства России в Кыргызстане Надежа Калинина также обратила внимание, что киргизские мигранты относятся к группе риска, так как большая часть их не знает элементарных правил пребывания в РФ: например, что мигранты должны в течение трех дней встать на миграционный в России и находиться там не более 90 дней. «Я вас прошу проводить информационную работу; семьи мигрантов должны связаться со своими сыновьями, отцами и мужьями и рассказать им о сроках пребывания мигрантов в России, о необходимости получать разрешение на работу». В ответ руководитель Общественного объединения «Шоола-Кол» (Каракол) Антонина Ли, рассказала, что 50% старшеклассников их города прямо говорят, что собираются в миграцию в Росси, в связи с чем в каракольских школах начали проводить уроки миграции, на которых рассказывают о правилах пребывания в чужой стране и даже проигрывают различные жизненные ситуации. Предвидя возмущение при обсуждении подобных уроков, А.Рыскулова сказала следующее: «Я бы попросила вас не осуждать сразу эту инициативу. Если местные власти видят необходимость в проведении подобных занятий, то пусть они проходят. Надо понимать, что фактически миллион наших граждан находится в миграции, и этот поток уже нельзя остановить. Это уже составная часть жизни кыргызстанцев. Поэтому запрещать работать в школах на миграцию неправильно. Другой вопрос, что школьникам надо говорить и о рисках миграции». Одним из последних выступил начальник 10-го главного управления МВД Асылбек Мамбетов. По его данным, сегодня в трудовой миграции находится более миллиона кыргызстанцев, еще 400 тысяч получили гражданство РФ. «Основная их проблема – получение регистрации, которую они зачастую делают незаконным путем. Не имея достаточных средств, люди вынуждены жить в условиях, несовместимых с нормальной жизнедеятельностью. А незнание законов РФ приводит к привлечению их к административной и уголовной ответственности. Для решения этой проблемы МВД рекомендует открыть филиалы домиграционной подготовки, где изучались бы русский язык, законы и традиции Российской Федерации, а также создать на территории Кыргызстана консультативные центры для будущих мигрантов», - сказал Мамбетов. Спешить не будут Все озвученные рекомендации было обещано учесть при разработке новой миграционной политики. На вопрос «Ферганы», когда можно ждать эту программу, Айгуль Рыскулова объяснила: «Работая над этим документом, мы не хотим ограничиваться сроками. Материалов достаточно, и документ можно написать за неделю. Однако мы хотим, чтобы миграционная политика рассматривалась не просто с позиции трудовой миграции, отъезда людей, а с позиции человеческих ресурсов, потому что надо думать о стране. Вторая причина, почему мы не хотим спешить, - это предстоящее вступление Кыргызстана в Таможенный союз. Будут меняться правила игры, правила перемещения, регистрации. Мы не можем разрабатывать несколько вариантов программы. Мы хотим получить точные ответы на вопросы, которые ставим перед госорганами. Также надо учитывать, что миграционная политика – это комплекс мер, связанных с перемещением людей, - это политика в области приема беженцев и соотечественников, этнических киргизов. Больше двух миллионов людей, которые считают себя гражданами КР, находятся за пределами страны, и это помимо трудовых мигрантов. Эта политика должна охватывать всех, и она должна быть продуманна, отвечать на многие вопросы, в том числе и на вопрос демографической безопасности: кого мы воспитаем, кто останется в нашей стране и каким будет ее дальнейшее развитие». Из ответа А.Рыскуловой стало ясно, что миграционная политика не будет принята ближайшие годы: до конца этого года предполагается только подготовить дорожную карту по вступлению Кыргызстана в Таможенный союз. А пока нет единой государственной программы помощи и защиты мигрантов, в России, Казахстане и Южной Корее откроют филиалы Министерства труда и миграции Кыргызстана. Об этом, как сообщил K.News, на заседании парламента рассказал сегодня полномочный представитель правительства Аширбек Темирбаев. По его словам, филиалы будут открыты для защиты прав мигрантов. Документ в настоящее время находится на согласовании в правительстве. Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» Искусство: «Дождь за стеной» обрушился на театральный Ташкент 2013-11-15 15:05 Фергана Новый спектакль «Ильхома», первого независимого театра СССР и последней культурной гордости ташкентских театралов, начинается как китчевая постановка в чернушном послеперестроечном духе. Классические музыканты и барабанщик в милицейской форме, гитарный скрежет будто для фильма ужасов, актер в драных колготках и туфлях на каблуке, актриса в драных колготках с навязчивым монологом и безуминкой во взгляде, два мента, мечтающих об Америке и рассказ о вареном человеческом мясе. Но за одно действие «Дождь за стеной» перерастает сначала в мюзикл с точной и уместной музыкой (Артем Ким и Сергей Родюков), бесшабашную комедию в духе героинового фильма «На игле», а потом взбирается на захватывающую дух высоту древнегреческой драмы с инцестом, насилием, гомосексуализмом и самоубийством. Некоторые из этих тем стали в творческой истории «Ильхома» хроническими, вызывая критику и злостный шепот недоброжелателей, но «Дождь за стеной» написан и поставлен именитыми москвичами — Юрием Клавдиевым, одним из идеологов «Новой драмы», и Владимиром Панковым из театра Soundrama. Их работа оказалась очень к месту, дав на выходе одну из самых мощных, цельных и честных постановок «Ильхома» за последние годы. Эти годы были для главного узбекского театра нелегкими, потому что после убийства создателя и руководителя «Ильхома» Марка Вайля его осиротевшему творению пришлось доказывать свою жизнеспособность и творческую состоятельность. И «Дождь» стал совсем уже неопровержимым доказательством: пациент не только жив, но еще и растет, развивается. Место действия «Дождя» - некий заброшенный дом, где два мента рассуждают об эмиграции в Америку и истории дома. Здесь прорыв канализации заживо сварил пару сотен бомжей, и сюда до сих пор забредает всякая шпана, на которую стражам порядка можно прибыльно поохотиться. Шпана появляется в лице двух наркоманов, чьи рассуждения о Шерлоке Холмсе, истории тяжелых наркотиков в Европе и обманутой, ограбленной ради дозы маме сменяется героиновым приходом и разухабистым музыкальным номером с регги, танцами и ожившим Холмсом. Но менты обламывают кайф, причем обламывают страшно. Стилистический регистр переключается опять на чернуху, речь и действие скатываются в подзаборный мат и моральный низ, но богами из машины на сцене появляются брат и сестра. В колготках и с ружьем. Здесь механизм сценического действа раскладывается на несколько уровней с разной хронологией, и взаимодействие этих уровней скорее схоже с работой человеческого мозга, схоже с постановками именитого канадца Лепажа, который умудряется развернуть несколько хронотопов на одной сцене. Подобного рода расклад чреват какофонией и хаосом, но режиссерская воля и актерский ансамбль (где блещут давние звезды Ольга Володина, Сайдулла Молдаханов и Вячеслав Цзю и новое поколение из последних выпусков «Студии Ильхом») справляются с задачей на одном дыхании, подводя действие к сценам изнасилований, настоящего и комического, мнимого; убийства и самоубийства. Но катарсис возможен и здесь, и давший название спектаклю дождь обрушивается на сцену и первый ряд зрителей из подвешенной над сценой трубы. В постановке «Дождя» есть место избыточному шуму, грохоту и дыму, некоторые места нуждаются в шлифовке и доработке, но в целом спектакль потрясает, возвышает и умиротворяет - как и полагается высокому искусству. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан отчитался в ООН о выполнении Конвенции против пыток 2013-11-18 09:49 Екатерина Иващенко 51-сессия Комитета ООН против пыток проходит в Женеве с 28 октября по 22 ноября 2013 года. 12 и 13 ноября о выполнении Конвенции против пыток отчитывался Кыргызстан - впервые за последние 14 лет. Докладчики Комитета продемонстрировали серьезную осведомлённость о реальной ситуации в Кыргызстане и попросили дать ответ о конкретных фактах применения пыток в отношении осужденных, проходящих по делам об июньских событиях, по делу Азимжана Аскарова, об избиениях адвокатов, - и еще раз напомнили о том, что у Киргизии до сих пор серьезные проблемы с применением статьи Уголовного кодекса «Пытка». Киргизская делегация признавала сам факт применения пыток, но от конкретных ответов по различным делам уклонилась, сказав, что «идет проверка». Делегацию из Кыргызстана возглавлял заместитель Генерального прокурора Кыргызстана Уланбек Халдаров. Кроме него, в делегацию входили судья Верховного суда Жакып Абдырахманов, начальник Управления собственной безопасности МВД Нурлан Джумашев, прокурор Управления по надзору за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, Бектурсун Абдылакимов и представители МИДа. Второй национальный периодический доклад Кыргызстана о выполнении Конвенции ООН против пыток и жестокого обращения включает период с 1999 по май 2011 года. Кыргызская делегация представила его 12 ноября. Ознакомиться с докладом можно здесь. Обсуждение доклада в Комитете против пыток начали с того, что в Уголовном кодексе КР не в полной мере определено само понятие «пытка», и статья о применении пыток применяется мало, что порождает безнаказанность. Георгий Тугуши (Грузия) выразил озабоченность, что суды Кыргызстана принимают признательные показания, полученные с применением пыток, - и поэтому пытки так широко распространены. Затронул докладчик и проблему этнической дискриминации, имея в виду дела осужденных по июньским событиям. Тугуши отметил отсутствие правовых гарантий на ранних этапах судебного рассмотрения, поверхностное и некачественное медицинское обследование задержанных на предмет применения пыток, несоблюдение права доступа задержанных к профессиональным и независимым адвокатам, сказал о нападениях на адвокатов и их подзащитным даже в залах суда (в частности, было упомянуто об избиении в зале Верховного суда адвокатов Татьяны Томиной и Улугбека Усманова, которые защищают проходящих по июньским событиям узбеков). Было сказано и об условиях содержания в закрытых учреждениях Кыргызстана, которые докладчик назвал бесчеловечными. «Да, мы ценим вашу честность в докладе, где вы указываете, что в государственном бюджете нет денег на приведение мест лишения свободы в соответствие с международными стандартами. Однако это не может быть оправданием для содержания людей в бесчеловечных условиях», - сказал, обращаясь к киргизским делегатам, Тугуши и добавил, что Комитету важно знать, как государство намерено улучшить инфраструктуру тюрем и собирается ли строить новые места заключений. Фелис Гаер (США) доклад Кыргызстана одобрила, но назвала его неполным. Она даже привела статистику, согласно которой в ответ на 233 жалобы на применение пыток за первую половину 2012 года прокуратура провела расследование лишь по 11 делам. Гаер отметила, что в Кыргызстане привлекают к ответственности не по статье о пытках, а за превышение должностных полномочий, и озвучила фамилии арестованных, которых запытали до смерти. В числе перечисленных было и громкое дело этнического узбека, гражданина России Асмонжана Халмирзаева. Имя правозащитника Азимжана Аскарова также неоднократно звучало на Комитете. Напомним, что Азимжан Аскаров направил свое обращение в Комитет специально в день выступления киргизской делегации. «Будете ли вы расследовать дело Азимжана Аскарова, почему государство отказывается расследовать факты применения пыток к нему? - спрашивала кыргызстанцев Гаер. - Сведения о его пытках достоверны и хорошо документированы, спецдокладчик ООН, посетив его, пришел к выводу, что права Аскарова могли быть нарушены, и призвал государство провести объективное расследование». Докладчиков Комитета интересовали вопросы домашнего, женского насилия, насилия в отношении детей и реакция на эти заявления органов внутренних дел, а также похищение невест и, как следствие, насильственные браки. Ответы киргизской делегации Ответить на вопросы комитетчиков киргизская делегация должна была на следующий день, 13 ноября. Заместитель генпрокурора Уланбек Халдаров начал с опровержения, что многие признания делаются под пытками. «Если заявление было сделано под пыткой, оно не используется в качестве доказательства, - заверил он. - Согласно Конституции Кыргызстана никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания. Все подкрепляется другими доказательствами, в частности, еще до возбуждения уголовного дела следователем проводится расследование». «Наряду с этим в Кыргызстане создан Центр по предотвращению пыток, в закрытых учреждениях постоянно проводятся проверки со стороны прокуратуры, а также депутатами и НПО», - заявил У.Халдаров. Затрагивая дело Азимжана Аскарова, заместитель генпрокурора ответил, что доказательства вины основаны не только на признаниях осужденного, но и на других доказательствах. «Сейчас мы проводим очередную проверку того, были ли к нему применены пытки, для этого привлечены самые опытные сотрудники Генеральной прокуратуры», - заверил он Комитет. Был признан киргизской делегацией факт нападения на адвоката Татьяну Томину, которая защищала в суде по этническому конфликту 2010 года интересы этнического узбека. Однако, по словам киргизской стороны, Томина сама отказалась от официальных разбирательств по факту нападения. «Адвокаты Улугбек Усманов и Татьяна Томина обращались в прокуратуру с жалобами, что выслушали оскорбительные выпады неизвестных лиц у здания суда. Было принято решение о возбуждении уголовного дела. Однако позже Томина отказалась дать пояснения по этому инциденту. Конечно, судьи могут обеспечить порядок в зале заседания суда, но не могут защищать каждого адвоката вне судебного заседания. А инцидент с Томиной произошел в здании суда, но не во время самого процесса», - отметили делегаты. (О неоднократных избиениях адвокатов и реакции на них органов милиции и прокуратуры - в материале «Ферганы». На вопрос о применении пыток к задержанным после июньских событий (в основном, к представителям узбекского меньшинства) прокурор Бектурсун Абдылакимов ответил, что «дисбаланс в числе жертв и привлеченных к ответственности в этническом обществе открыто обсуждается в стране и признается милицейскими органами. Мы не смогли безукоризненно рассмотреть все дела. Но сейчас принимаются все меры, чтобы не допустить фактов пыток». «По факту смерти Халмирзаева были привлечены к уголовной ответственности четыре милиционера, дело даже было переведено для рассмотрения с юга страны на север для обеспечения объективности, а милиционеры на время следствия были отстранены от работы», - отчитался Абдылакимов. Представитель МВД Кыргызстана Нурлан Джумашев сообщил, что для предотвращения пыток ИВС страны оборудованы видеокамерами. Любой проверяющий, по словам милиционера, может просмотреть запись, которая хранится от месяца до полугода и доказать факт применения пыток, если таковой имел место. Кроме того, раз в неделю осуществляется проверка ИВС различными органами, что является реальным шагом на пути предотвращения пыток. Комментируя вопрос преследования со стороны МВД правозащитницы Азизы Абдирасуловой (она сообщила, что во время июньских событий 2010 года первыми огонь открыли сотрудники милиции), Джумашев отметил: «МВД сочло эти сведения порочащим его честь и обратилось в гражданском порядке с иском. Опасаясь, что это будет расценено как давление и преследование, мы отозвали иск. В дальнейшем мы даже избрали Абдирасулову почетным членом наблюдательного совета при МВД, чтобы она осуществляла контроль над деятельностью органов внутренних дел». Снова и снова - к пыткам и делу Аскарова Видимо, ответы не удовлетворили докладчиков Комитета, и они еще раз прошлись по основным проблемам Кыргызстана в области сокращения пыток и жестокого обращения. По мнению Георгия Тугуши, одна из основных проблем в том, что в Кыргызстане не применяется статья «Пытка». «Все гарантии соблюдения прав человека закреплены в законе, но они совершенно не работают на практике, - заявил Тугуша. - Людей содержат в ИВС больше положенного срока, к ним не пускают адвокатов, медицинское обследование некачественное. Мы не можем постоянно ссылаться на юридические нормы; проблему, которая углубляется коррупцией и низкой квалификацией сотрудников, надо решать». «Вы говорите, что у вас все работает, но читая статистику и конкретные данные, мы понимаем, что в борьбе с пытками Киргизии остается желать лучшего. Есть сообщения о том, что люди гибнут под стражей, что заключенные в тюрьмах умирают от болезней. Все эти факты надо расследовать, а ситуацию менять», - подчеркнул докладчик. «Есть проблема в разном количестве поступивших жалоб и привлеченных лиц. Проблема носит системный характер. И в одночасье ее решить очень тяжело. Я бы не сказал, что пытки применяются повсеместно, у нас много примеров, когда сотрудники милиции достойно работают и обеспечивают права граждан. А есть и несознательные, которые облегчают свою работу применением пыток», - ответил Халдаров. Давая свои комментарии относительно выступления киргизкой делегации, Фелис Гаер напомнила, что у Комитета также есть альтернативная информация от правозащитников, и что она серьезно отличается от официальной. «Все-таки особое внимание мы обращаем на информацию НПО. Спецдокладчик по пыткам попросил провести дополнительное расследование по делу Аскарова. Несмотря на заявления о пытках - это пример неспособности к работе высших органов вашей страны, особенно касательно заявлений о жестоком обращении. Аскаров - это хорошо известный защитник прав человека, этнический узбек, он сообщал о злоупотреблении служебными полномочиями среди милиционеров. Но и он, и его юристы подвергались оскорблениям и избиениям. Сам Аскаров до сих пор находится в заключении и даже не получил доступа к медицинскому обслуживанию по фактам применения пыток. В целом по этому делу имеется ряд вопросов, и их достаточно, чтобы пересмотреть дело, изменить приговор и начать дело в отношении тех лиц, которые применяли пытки. Но ничего этого не было сделано», - сделала вывод Гаер. Возвращаясь снова к делу Аскарова, Халдаров, отвветил: «По этому делу уже есть судебное решение, он признан виновным за конкретное преступление и в основе приговора лежат не только его признания, но и свидетельские показания. Суды всех инстанций признали его виновным, признали правоту решения о том, что отказ в возбуждении уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам принят законно. Тем не менее, мы проводим дополнительную проверку всех обстоятельств, чтобы убедиться, все ли было сделано правильно. Если будут выявлены недостатки, то будет ставиться вопрос о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Было сказано, что он защитник узбекского населения, но разве такой статус освобождает его от ответственности за совершенное преступление?! За любое преступление мы бы наказали и защитника киргизского населения». Подготовила Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Честь мундира важнее смерти на допросе? 2013-11-20 14:11 Соб.инф. Трагическая история, произошедшая в июне этого года в Намангане (Узбекистан), поражает, прежде всего, абсолютным нежеланием правоохранительных и надзорных органов вмешиваться в ситуацию, хотя речь идет об убийстве. Как рассказала мать убитого молодого человека, ее сын был забит до смерти сотрудниками милиции - и для силовиков «честь мундира» оказалась важнее доказательств, важнее материнского горя и сиротства двух маленьких детей, оставшихся без единственного кормильца. Все попытки отчаявшейся матери восстановить справедливость и наказать виновных оказались тщетными - никто из ответственных лиц не захотел признать своей вины и своего участия в жестокой расправе над беззащитным парнем. Более того – даже омбудсмен, к которому несчастная женщина обратилась с жалобой, специально приехав в столицу, категорически отказался выслушать ее и не посчитал нужным хотя бы взглянуть на документы по делу. Ташкентским журналистам эта история тоже не показалась заслуживающей внимания. «Мой сын трагически погиб в 28 лет, обстоятельства его гибели до сих пор не ясны, он снится мне каждую ночь, - рассказывает сквозь рыдания Рахима-хожи Карабаева из кишлака Олтинкуль Мингбулакского района Наманганской области, мать замученного в местном РОВД Музаффара Каримова. - С момента смерти прошло уже несколько месяцев, и мне пришлось на старости лет осваивать писательское ремесло и писать во все инстанции, чтобы получать бессмысленные ответы». По словам собеседницы «Ферганы», из последних сил она пытается объективно разобраться в произошедшем с помощью документов и очевидцев. Как так случилось, что вежливый и благожелательный парень, гордость села, отличавшийся трудолюбием и умением ладить с людьми, оказался жертвой жестокого линчевания не уличных бандитов, а людей в погонах, чье призвание – защищать мир и покой граждан? Как случилось, что молодой энергичный парень, с детских лет занимавшийся спортом, после окончания юридического колледжа сознательно выбравший службу в пограничных войсках и вернувшийся с хорошими характеристиками, собиравшийся поступить на службу в одну из силовых структур (уже прошел собеседование, медосмотр и пр.), в одночасье стал жертвой этой системы?! В ожидании приглашения на желанную службу Музаффар освоил несколько строительных специальностей, и его часто приглашали подработать то на одной стройке, то на другой. Подстава ценою в жизнь Одна такая «шабашка» в знойный день 12 июня стала для него последней. Музаффар работал у бывшего сотрудника милиции Рахима Кулдашева, а тот обвинил его в краже сотового телефона и сдал в Мингбулакское РОВД. По словам свидетелей, в задержании участвовали сын Кулдашева Бабур, племянник Ильхом Хайдаров и знакомый Кулдашева - следователь отделения милиции Екубжон Пулатов. Что произошло в РОВД, неизвестно. Но через полтора часа Музаффара Каримова в бессознательном состоянии доставили на карете «Скорой помощи» в реанимационное отделение ЦРБ с диагнозом «черепно-мозговая травма». Операция не дала результатов, состояние оставалось крайне тяжелым, и Музаффара доставили в Наманганский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП), где он через несколько дней скончался, так и не придя в сознание… «Но в момент разборки с Кулдашевым сын был абсолютно здоров, он на своих ногах вошел в РОВД, а уже примерно через полтора часа его вынесли оттуда на носилках, - продолжает сквозь рыдания Рахима-хожи Карабаева. - Медики в один голос утверждают, что он был в грязной и мокрой одежде, песок был даже в волосах, но явных телесных повреждений не было. Да и в ходе последующей экспертизы странные детали заметили далеко не все». Все односельчане знают, что Кулдашев за несколько трудодней задолжал рабочим более полмиллиона сумов, и когда Музаффар стал возмущаться, отдал ему в качестве залога свой нерабочий мобильник, а затем хладнокровно обвинил Каримова в краже. Все было подстроено - лишь бы не платить за выполненную работу. Это подтверждает и напарник Каримова – Мухаммад Эркебаев, который также пострадал от мошеннических действий бывшего милиционера: «Мы работали в новом коттедже Рахима Кулдашева. Он должен был заплатить нам за работу 520 тысяч сумов (примерно $200), но все тянул с обещанием расплатиться, а затем просто воспользовался своими старыми связями в органах, чтобы обвинить трудягу-парня в воровстве, чтобы не платить долг. Никто из товарищей Музаффара не верит, чтобы он мог позариться на чужое», - говорит Эркебаев. Между тем, даже среди местных милиционеров есть те, кто осторожно советует «обратить внимание» на личность самого Кулдашева. Бывший следователь, офицер милиции, этот человек хорошо известен в своих кругах чрезмерной алчностью и жестокостью: он не пользуется авторитетом среди односельчан. Кулдашев вынужден был уйти из органов после того, как оказался на скамье подсудимых по обвинению в разбазаривании государственного имущества (статья 176 УК РУз), но тогда он отделался легким испугом. Конечно, «никакого криминала» К сожалению, в Узбекистане так уж заведено: как только в уголовном деле фигурируют нечистоплотные представители силовых органов, перед экспертами так называемых «комиссий» встает задача: любыми доступными средствами «обелить» истязателей и убийц в погонах. В противном случае могут «полететь» многие должностные головы, да и отчетность, где в каждом абзаце гордо возвышается фраза «мы – против пыток!», должна быть соответствующей. Словом, выносить сор из избы – не в правилах наших блюстителей. Вот и согласно заключению Мингбулакской районной прокуратуры, «каких-либо признаков криминала в данном случае не выявлено». В аналогичном документе следственного управления областного УВД также утверждается, что сотрудники РОВД «не допускали каких-либо незаконных действий в отношении пострадавшего», и «смерть наступила в результате острого нарушения кровообращения мозга, инсультной гематомы левого полушария головного мозга, в качестве последствий наступила опухоль мозга, острая сердечно-сосудистая и легочная недостаточность». Старание, достойное пера неопытного фантаста: ведущие врачи и судмедэксперты (документы имеются) провели экспертизу и изложили причины смерти аж на 27 страницах, подробно остановившись и на обстоятельствах задержания Музаффара Каримова и доставки его в РОВД по поводу того самого злосчастного телефона! По их словам, ему якобы плохо стало (с чего бы вдруг? - ред.) в здании РОВД, и когда он потерял сознание, то был доставлен в центральную районную больницу. На 2-й странице указано, что врачам предстоит выявить причину смерти, наличие закрытой черепно-мозговой травмы и признаков кровоизлияния, нарушения кровообращения головного мозга (откуда такая прогнозная осведомленность?). В изобилии медицинских терминов неспециалисту разобраться сложно. Однако учтенные медиками на последней странице телесные повреждения (ссадина и синяк на нижней губе от контакта с каким-то тупым тяжелым предметом, шрамы на ноге, тыльной стороне ладони, пролежни, следы от инъекций) ни в совокупности, ни по отдельности не могут стать причиной гибели и относятся к травмам легкой степени тяжести. В заключительной части документа говорится, что «не установлено наличие ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма – прим. авт.), тяжелого повреждения головного мозга, а также внутреннего кровоизлияния», хотя в тексте эти формулировки встречаются часто. Привлекает внимание еще одна странность. На странице 14 почему-то на русском языке (в целом текст на узбекском) приводится описание ликворосодержащей системы головного мозга (стилистика и орфография сохранены): «Боковые желудочки деформированы, в полости отмечен субстрат плотностью +80 ед. Н. В третьем и четвертом желудочках отмечается патологический субстрат плотностью в среднем +75,0 ед.Н. Срединные структуры смещены вправо до 0,3 см. Полушария головного мозга - слева в теменной доле - отмечается патологическая зона гиперденсивной плотностью до +80 ед.Н. Плотность вещества головного мозга диффузно понижена… В ходе компьютерной томографии обнаружена инсультная гематома верхней части головного мозга, отмечено смещение структур мозга. Диагноз: острое нарушение кровообращения головного мозга геморрагического типа». О причинах смертельных травм при этом – ни слова… Независимые эксперты, видя в заключении слова о «смещении структур мозга», делают выводы о получении сильного удара в голову, а переход на русский язык сделан специально из расчета, что несчастная мать и ее родственники им не владеют. Поскользнулся, упал… Со слов матери, причинно-следственная связь между страшным диагнозом в экспертном заключении о смерти ее сына и попыткой связать его с наличием огромного синяка на лбу в виде полумесяца, обнаруживает себя лишь в одном коротком предложении, отмеченном явно вынужденно. «Но в вышеупомянутом итоговом заключении врачей, где они подробно описали все легкие повреждения и мелкие царапины, ничего про этот синяк не сказано», - недоумевает Рахима-хожи Карабаева. Зато, по ее утверждениям, в подробностях приводятся объяснения ее невестки - Насибы, которая видела в руках Музаффара тот самый злосчастный телефон и слышала, как он собирался пойти потребовать заработанные деньги, а также помощника дежурного по РОВД рядового Н.Ахмаджанова, который вызвал «Скорую помощь». «Он описал все таким образом, что создается впечатление, будто «неизвестный» – мой сын - свалился во двор РОВД не иначе как с луны, и тут потерял сознание, - говорит убитая горем женщина. - И первыми возле него оказались и якобы пытались «оказать первую помощь» «ангелы-спасители» в лице того самого следователя Пулатова, начальника следственного отдела Абдурахимова и оперативного сотрудника райотдела милиции Шафката Исарова. Вне всякого сомнения, начальник РОВД Санжар Абдуллаев также был в курсе происшедшего, он защитил своих подчиненных и спас «честь мундира». Но разве эти палачи могут носить форму органов внутренних дел Республики Узбекистан?!. Мне, матери, трудно снова и снова пересматривать видеозапись судебно-медицинской экспертизы тела моего сына, но надо. Ясно, что такие повреждения мозга могут наступить от тяжелого удара по голове тупым тяжелым предметом, иных насильственных действий или неудачного падения. Судя по всему, костоломы явно перестарались, а медикам пришлось размазывать правду на 27 страницах, чтобы заменить опасный диагноз «ЧМТ» на относительно безобидный, вроде «поскользнулся, упал…». Однако шила в мешке не утаишь…» - говорит Рахима-хожи Карабаева. Подкованным каблуком в голову Невозможно описать ту боль, которую каждый раз испытывает мать убитого парня, просматривая жуткое видео, где явно можно увидеть огромную шишку и синяк на лбу в виде полумесяца с рогами вниз, несколько неучтенных синяков на теле. Желая точно установить их происхождение, пожилой женщине пришлось самостоятельно осваивать даже интернет, изучать фотографии повреждений от ударов резиновыми дубинками РП-76, консультироваться со спортсменами и отставными милиционерами. По их мнению, «блюстители закона», применяя пытки и избиения, стараются не бить по уязвимым участкам тела (лицу, голове), чтобы не оставлять следов, и часто используют «инновационные методы» в виде ударов мокрым полотенцем, жгутом, могут с силой швырнуть допрашиваемого об стену, отопительный радиатор и проч. Специалисты подтвердили, что удар в данном случае, похоже, нанесен ногой, вернее, подкованным каблуком. Если нанести удар по голове стоящего человека, то такие роковые последствия исключены. «Тут все гораздо хуже: моего сына повалили на землю и били ногами. Кто именно нанес смертельный удар каблуком в лоб лежащему человеку, когда голова у него была как бы зафиксирована, – неизвестно. Но мне ясно одно: при избиении мой сын не оказал сопротивления, хотя он профессионально занимался каратэ и даже однажды был чемпионом Ферганской долины. Он был законопослушным гражданином и боялся, что самозащиту примут за сопротивление властям», - заключает безутешная собеседница. Единственное, о чем хотела бы попросить Рахима-хожи Карабаева руководство МВД, - чтобы виновные в жестоком убийстве ее сына, по сей день находящиеся на своих должностях и спокойно живущие на земле, понесли справедливое и суровое наказание. Убитая горем женщина все еще верит, что в стране, которая заявляет о построении правового государства, где идут реформы в судебно-правовой системе, ликвидирована высшая мера наказания (смертная казнь), не должно быть иначе: «Согласно закону, к пожизненному заключению у нас могут приговорить только за убийство с отягчающими обстоятельствами и терроризм. И даже если бы мой сын и на самом деле украл тот неработающий телефон, то он явно не заслуживал смерти», - говорит мать. Соб.инф. Международное информационное агентство «Фергана» Ни хао, Синьцзян: Китайско-уйгурские зарисовки. Часть IV 2013-11-21 12:07 Улугбек Бабакулов, Елена Агеева Продолжение. Начало здесь: часть I, часть II, часть III Близ Турфана находятся два древних городища — Гаочан и Цзяохэ. Мы посетили последний, поскольку наш провожатый Темур сказал, что хотя Цзяохэ и старше Гаочана на целый век, сохранился он гораздо лучше: ему вообще нет равных по масштабам и степени сохранности среди древнейших глинобитных поселений мира. Оказалось, что секрет заключается в удачном расположении городища — Цзяохэ стоит на холме, высота которого достигает 30 метров. Река, «встретившись» с этой островной возвышенностью, делится на два рукава и, обтекая громаду, снова сливается в один поток (название города и переводится как «междуречье»). Вот потому-то жителям современных близлежащих селений было весьма затруднительно вывозить из него глинобитные блоки для собственных хозяйственных нужд. Гаочану же повезло меньше: его расположение стало причиной того, что год за годом, медленно, но верно современники уничтожали городище собственными руками. Китайское правительство старается, как и в случае с уникальной кяризной системой, сохранить городища, выделяя на их реконструкцию немалые средства. Древность и новодел За вход в Цзяохэ взимается плата в 40 юаней (320 сомов, $6,4). Благодаря своему расположению город считался природной крепостью: никаких дополнительных огромных стен вокруг Цзяохэ его жители не возводили, ибо отвесные скалы и бурлящая вокруг них река служили ему естественной защитой. Но и она оказалась бессильной против монголов, разрушивших город в 13 веке.

С одной стороны, все развалины кажутся однотипными, но внимательный турист, всмотревшись в них, легко сможет отличить жилище ремесленника от здания, бывшего некогда административным. И уж тем более на общем «руиновом» фоне явно выделяются «останки» буддийских пагод и монастырей, к которым вы выходите из длинных лабиринтов узких «змеистых» улочек и переулков.

Казалось бы, мертвое поселение из категории «здесь птицы не поют, деревья не растут» должно производить на туристов гнетущее впечатление, ведь по сути своей Цзяохэ — огромный могильник: блуждая между его развалинами, туристы стремятся попасть на смотровую площадку, с которой городище предстает перед взорами как на ладони, но на месте этой самой площадки было обнаружено странное кладбище с останками нескольких сотен новорожденных, тайна которого до сих пор не разгадана. Однако никакого уныния мы не испытывали и банальным философствованием на тему о том, как быстротечен ход истории, не занимались. Предприимчивые китайцы установили по всему городищу динамики, упрятав их в пластиковые коробки, стилизованные под остатки руин, из которых звучала классическая китайская мелодия — под нее легко думалось и шагалось.

К тому же, если в Урумчи нас забавляли китайские вывески на ломаном русском, то в Цзяохэ внимание то и дело отвлекали таблички на таком же ломаном английском: по обеим сторонам проложенных между руинами тротуаров из брусчатки стоят дощечки с незамысловатой просьбой «no step», что буквально переводится как «нет шага». Понятно, что туристов просят передвигаться только по тротуарам и не ходить по самому городищу, не лезть на развалины, не заходить в дома, от которых остались лишь стены, - чтобы не подвергать памятник старины разрушению. Но, видимо, появления табличек с просьбами «don't walk» или «don't cross» здесь ожидать не стоит.

Поглядели мы и на новоделы китайского «производства», на которые нам жаловался Темур, рассказывавший, что китайцы строят подделки под уйгурскую старину, выдавая их за подлинную древность.

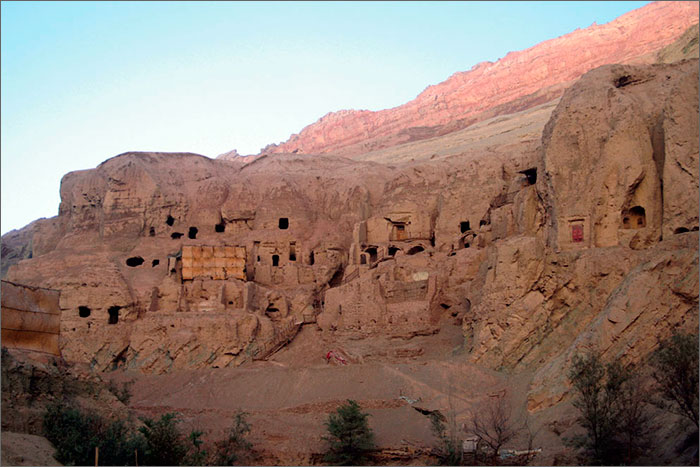

Один из таких новоделов стоит на трассе, ведущей к знаменитому Безеклику — ансамблю буддийских пещерных монастырей с уникальной стенописью. В Безеклик нас, увы, не пустили (комплекс, как оказалось, до декабря закрыт на реставрацию), поэтому нам пришлось довольствоваться прогулкой вокруг небольшого новодела, включающего в себя статую сидящего Будды, какого-то монаха, невысокие башенки и «древние» жилища.

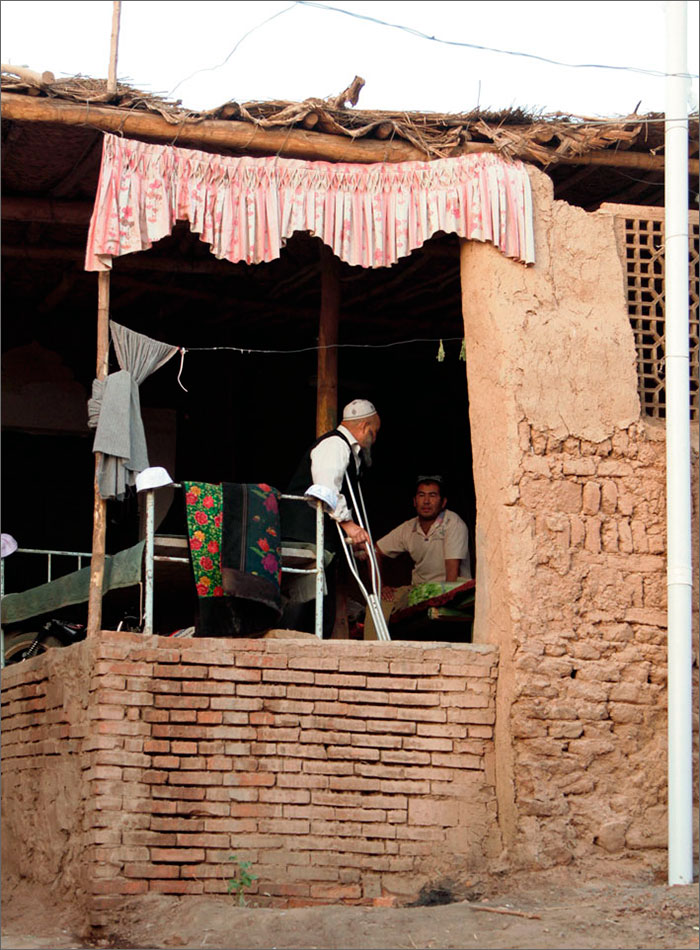

Надо отдать должное умению строителей: если бы не Темур, мы бы и не догадались, что перед нами современная «старина». Однако вряд ли в возведении новоделов китайцами руководит какой-то злой умысел. Точно так же они копируют и собственные древние сооружения. Например, в Урумчинском парке аттракционов есть тысячеметровая «китайская стена», разделяющая территорию парка на две зоны. Жизнь в глине У Экзюпери в его «Планете людей» есть эпизод, когда автор, рассуждая о том, почему изящество, легкость, грация, присущие молодости, так быстро покидают зрелых людей, задавленных бытом, пишет, что на Востоке многие поколения живут в грязи и отнюдь не чувствуют себя несчастными. Наверное, то же самое можно сказать и о жителях древнейшей в Синьцзяне уйгурской деревни Туюк, раскинувшейся в одноименном каньоне, - с той лишь разницей, что живут они в глине, на ней же работают, в ней же хоронят друг друга. И при этом вполне себе счастливы, туристам улыбаются, спокойно дают себя фотографировать.

Туристические сайты, приглашающие гостей Синьцзяна посетить Туюк, расписывают прелести «самобытной национальной архитектуры, подлинность сохранившейся культуры, целостность традиций и нетронутый средневековый облик».

Да, деревушка, за посещение которой с туриста берут 30 юаней (240 сомов, $4,8), — действительно колоритное место. Как рассказал нам Темур, за 800 лет здесь мало что изменилось. Из орудий труда — мотыга и кетмени, пищу готовят на костре, обогреваются (хотя холодно здесь почти не бывает) с помощью очагов, расположенных в одной из стен жилья. Из цивилизационных благ — только мотороллеры.

— Почва здесь не очень плодородная, да и с поливом большие проблемы, — говорит Темур, — поэтому люди в деревне живут очень бедно. — Почему же они не уезжают отсюда? — Просто они привыкли так жить, другую жизнь себе не представляют. — Сколько примерно они могут здесь заработать, продавая урожай? — Семья, которая за год получила 15 тысяч юаней ($2400), считается богатой.

15 тысяч юаней - это 120 тысяч сомов, стало быть, в месяц богачи из Туюка живут на 10 тысяч сомов. По нашим меркам вроде бы неплохо, ибо в кыргызстанских селах такой «прожиточный минимум» тоже сочли бы за благо. Но если учесть, что, например, наш знакомец Жумалы, редакторствуя на радио (должность весьма непыльная), получает 84 тысячи юаней в год, становится очевидным, что крестьянские 15 тысяч, заработанные потом и кровью, — действительно мизер.

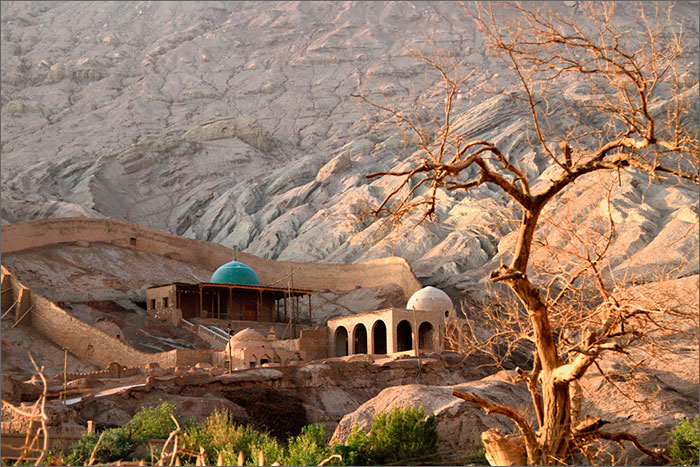

При этом сами уйгуры считают Туюк святым местом, здесь часто бывают не только туристы-безбожники вроде нас, но и паломники. В центре деревни стоит древняя мечеть, на окраине есть мазар (могила), где захоронен первый уйгур-мусульманин. Если же вы пройдете вглубь каньона еще на пару километров, наткнетесь на небольшое озерцо, за которым увидите Пещеры тысячи будд.

Буддистские пещеры — явление уникальное. Где же, как не в них, ассоциирующихся с отречением от всего мирского, одиночеством, спуском в подземное царство, древним монахам было лучше всего молиться? Они представляют собой сеть монашеских келий квадратной формы, покрытых росписями, с находящимися в них статуями и статуэтками Будды. Этот комплекс, как сообщил Темур, насчитывает несколько десятков гротов и почти на век старше пещер Безеклика, в которые мы, как было сказано выше, так и не попали. Окончание следует Главный редактор «МК-Азия» Улугбек Бабакулов, Елена Агеева, фото авторов Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Охрана границы от родственников и соседей 2013-11-21 17:22 Екатерина Иващенко С начала 2013 года к Пограничной службе Кыргызстана приковано пристальное внимание. Буквально каждые две недели на границах с соседними республиками происходят конфликты, бывают жертвы. Пограничников критикуют за плохую работу, а власти – за то, что уделяют мало внимания одной из самых больных проблем страны. Чтобы журналисты больше узнали о нелегкой жизни пограничников и о том, какие изменения происходят в ведомстве, был организован пресс-тур по погранзаставам самой стратегически важной области - Баткенской, которая граничит с Узбекистаном и Таджикистаном. Журналисты смогли напрямую поговорить с пограничниками, осмотреть заставы и даже побывать на стыке границ трех государств. «Будет спокойствие в Баткенской области – будет спокойствие во всем Кыргызстане», - именно с этой фразы начинается мое знакомство с начальником Регионального пограничного управления по Баткенской области, полковником Кубатбеком Жеенбаевым. Он и начальник штаба Регионального пограничного управления Баткенской области, полковник Эрзат Шамшиев - мои главные «гиды» в этом пресс-туре по пограничным заставам. Баткенская область считается стратегической, граничит с Узбекистаном и Таджикистаном, часть границ до сих пор не описаны. Общая протяженность границ области 1.057,91 км, с РУз - 384,21 км (не описано – 103,61 км); с РТ - 673,7 км (не описано - 422,6 км). Именно здесь находятся пять анклавов: таджикский Варух и узбекские Сох, Шахимардан, Чон-Гора и Таш-Добо - и восемь пунктов пропуска, по четыре с каждой страной. Журналистам устроили полное погружение в пограничную жизнь: посещение главного штаба Регионального пограничного управления по Баткенской области, трех погранзастав, пропускного пункта, выезды на показательные выступления пограничников, ознакомление со стыком границ трех государств и даже ночевка в казарме. За сутки мы успели все. В Баткен мы прибыли самолетом, уже в салоне стало понятно, что летим в приграничную область: половина пассажиров - таджики. От Баткена до границы с Таджикистаном, КПП «Кызыл-Бел», – около 20 километров. Выяснилось, что через Кыргызстан летать в Россию им раза в два дешевле. Прямо из аэропорта попадаем в недавно отстроенный комплекс Регионального пограничного управления по Баткенской области. Раньше в области были обычные погранотряды. Затем в организационно-штатную структуру пограничной службы ввели изменения и образовали региональные пограничные управления, чтобы оперативно решать задачи на местах. Баткенское управление было открыто в марте 2013 года. В комплекс входит общежитие для семейных пограничников на 30 мест, столовая и казарма на 60 мест. В казарме двухэтажные кровати с толстыми матрасами, свежее белье и покрывала, прикроватные тумбочки заменены на ряд высоких узких шкафов, здесь же телевизор и кондиционеры (для прохлады летом и обогрева зимой), душевые и туалетные кабины. Все здания напоминают постройки в ЦТП «Манас», это и не удивительно, комплекс построен за счет Центрального командования США.

Как живется в новой казарме, журналисты опробовали лично: мы там переночевали. Вода в душе горячая, матрасы плотные, кондиционеры греют хорошо. Подъем нас тоже ожидал солдатский, встали вместе с пограничным спецназом «Бору» – в 6 утра. (В области три погранотряда: Айдаркенский, Баткенский и Лейлекский, и в каждом отряде дислоцируется спецназ).

В штабе находилось 20 спецназовцев, восемь человек из них - обладатели зеленых беретов (знак отличия, аналог краповых беретов обычного спецназа). Обычно в подразделениях спецназа служат до 35-летнего возраста. За получение зеленого берета и дополнительные полевые выходы боец спецназа получает прибавку к зарплате. «В этом году спецназ привлекался по локализации в конфликтной ситуации в Чарбаке и Ак-Сае. Также они выполняют задачи по разведывательно-поисковым действиям, задержаниям нарушителей границы, наркокурьеров и многое другое», - рассказал мне Кубатбек Жеенбаев.

На мой вопрос о зарплате 25-летний спецназовец Азамат Усубалиев ответил, что получает 15 тысяч сомов (примерно $309). «Очень мало», - подумала я и спросила, почему он пошел в пограничники. «Не из–за зарплаты, это престижные войска», - с гордостью ответил парень. «А как же зарплата, ведь вам надо кормить семью?» - не унималась я. «Выкручиваемся, в моей семье супруга тоже работает». Зарплаты, жилье и инфраструктура Показавшаяся мне низкой зарплата в 15 тысяч оказалась «повышенной». В 2013 году погранцам, наконец, начали уделять государственное внимание. В два с половиной была увеличена зарплата, которая складывается из оклада, добавки за выслугу лет и пайковых (1.860 сомов). Так, с начала этого года контрактные служащие получают 9-10 тысяч сомов, младший офицерский состав - 12-15 тысяч, старший – намного выше, как раз благодаря выслуге. Несложно подсчитать, что представляла собой зарплата до повышения. Срочники получают по 400 сомов в месяц. Радует, что у пограничников год считают за полтора, а у служащих в Баткенской области – год за два. Отслужив в Баткене 10 лет или в погранвойсках 15, можно выйти на пенсию. «У нас по области более 300 вакантных мест. Людей не хватает на всех позициях. Так мы солдат и уговариваем: отработаешь 10 лет в Баткене и сможешь выйти на пенсию. Кто-то соглашается, а кого-то эти 10 лет пугают…» - рассказал полковник Шамшиев. Во время тура я разговаривала и с солдатами, и с офицерами. Вопросы были разные, в том числе и неудобные. Не могла не спросить про коррупцию: кто-то ее факт отрицал, кто-то вел честный разговор. «А что вы хотите при такой зарплате? - говорили мне. - Была бы у пограничников достойная зарплата, соответствующие жилищные условия – коррупции бы не было. Например, получал бы начальник заставы не 400 долларов, из которых 300 уходит на съем жилья, а две тысячи, и имел бы свое жилье, - он бы за взятки не пропускал контрабанду». Тема жилья - отдельная и, как мне сказали военные, актуальная для всех оборонных ведомств страны. После 20 лет выслуги пограничникам полагается бесплатная квартира, после 15 - 50-процентная скидка на ее приобретение. Ни у одного пограничника из тех, с кем удалось пообщаться, бесплатного жилья нет - какую бы должность он ни занимал и сколько бы лет ни отслужил (у некоторых выслуга достигает 30 лет). Правда, на следующий год планируется закончить строительство 72-квартирного дома для пограничников в Бишкеке и 16-квартирного в Исфане. Полностью это проблему не решит, но все же на эти квартиры многие надеются. Можно сказать и об улучшении инфраструктуры застав: идет строительство дополнительных помещений и объектов (в том числе бань и водопроводов) и ремонт старых. Что-то делается за счет иностранной помощи, что-то - за счет государства. Соседи О взаимоотношениях с соседями полковник полковник Жеенбаев отзывался очень корректно, отмечая, что связь с коллегами из Таджикистана и Узбекистана круглосуточная, конфликты пытаются решать максимально оперативно. «В текущем году приграничных конфликтов в моей области было 19, один гражданин погиб. За этот же период наша служба задержала 55 нарушителей границы, 38 нарушителей пограничного режима, было изъято 48,7 кг наркотиков, 7 единиц оружия, 49 – боеприпасов, также было зафиксировано 25 случаев контрабанды на 13 миллионов 233 тысячи сомов», - озвучил полковник статистику. Большинство конфликтов происходит именно на киргизо-таджикской границе. Причина – водно-земельные споры. Также Жеенбаев рассказал, что в нынешнем году начали строить восемь застав, половину – за счет Центкома (для сравнения: в 2012 году была построена лишь одна погранзастава). «Нет, строительство застав начато не из-за фактора 2014 года и не по причине участившихся конфликтов, - отрицательно ответил на мой вопрос Жеенбаев. - Заставы - для создания плотности укрепления границ, их ставят на прорывоопасных направлениях, которые нужно усилить». В целом же, как говорят сами пограничники, которые годами наблюдают за соседями, со стороны Узбекистана пограничники более агрессивны, а население спокойно, а со стороны Таджикистана - наоборот: численность приграничных сел увеличивается, и происходят стычки с соседями за ресурсы. Кадамжай Мы посетили три погранзаставы. Первая, «Кадамжай» (с 2006 года носит имя капитана Курманбека Икышова, погибшего во время стычки с боевиками ИДУ, проникшими из Таджикистана) расположена в городе Кадамжай. Как сообщил начальник Айдаркенского пограничного отряда, полковник Откурбек Барпыев, по итогам 2012 года эта застава заняла первое место по стране. Застава стратегическая, находится внутри населенного пункта, в 200 метрах от неописанного участка границы с Узбекистаном и в семи километрах от анклава Шахимардан, так что проблем здесь, как мы поняли, предостаточно. Застава - это покосившийся домик, построенный лет 30 назад, со свежим ремонтом, у крыльца высажены розы. Убери с заставы военных, флаг и небольшой разлинованный плац – и ничем не отличишь ее от обычного сельского дома. Возле ворот - небольшая вышка с часовым. В домике небольшая спальня (в жаркие летние ночи кровати выносятся на улицу), столовая, связная и оружейный склад. Позади здания – летняя кухня с тандыром, на случай частого отключения электричества.

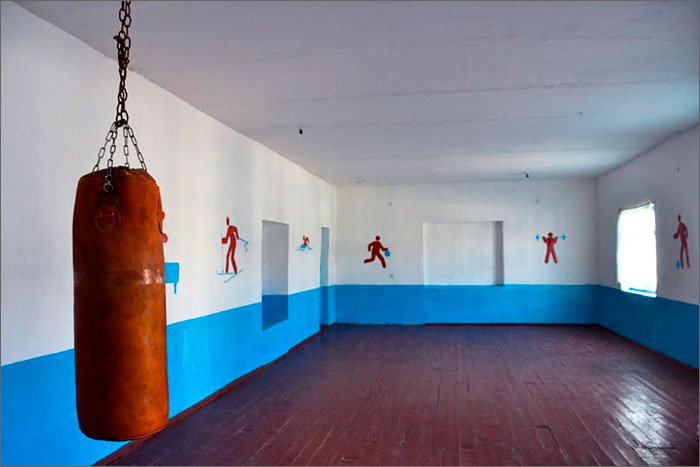

Вторая часть заставы еще полгода назад была частным домом. Но здание удалось выкупить и расширить территорию. Теперь там учебный класс, спортзал, чуть дальше - спортивное поле. Из «современного» - параболическая антенна и солнечные батареи, их мощности хватает на трое суток, застава никогда не останется без электричества. Забегая вперед, напишу, что такими батареями обеспечены все заставы и пункты пропуска: отключения электроэнергии в областях не редкость, а норма.

Из основных нарушений пограничного режима Барпыев назвал контрабанду и неправомерное пересечение границы по хозяйственно-бытовым причинами, когда люди, проживающие на территории Узбекистана и Кыргызстана, приходят друг к другу в гости.

Немного неожиданно было увидеть среди пограничников русскую женщину - Ирину Лыкову. Фельдшер в звании прапорщика, она заверила, что застава «здоровая», лекарствами обеспечена процентов на 90. Дочь потомственного военного, Ирина закончила медучилище, на работу попала в Минобороны, а с 2005 года служит в Погранвойсках. Пенсионная выслуга у нее уже есть (14 лет в войсках), а жилья до сих пор нет. Получает Ирина 15 тысяч сомов (примерно $309). Не жалуется, но признается, что хотела бы получать немного больше, так как значительная часть уходит на оплату съемного жилья. Уверила, что ни супруг, ни дети не против «неженской» маминой работы, понимают и поддерживают. «Нет, поблажек нет, так же могу работать внеурочно, никогда не отключаю телефон, сдаю нормативы. Но вот на день рождения и 8 Марта цветами меня заваливают», - рассказала Ирина.

Познакомилась я и с 25-летним снайпером Мелисом Ташмурзаевым. Он уже полтора года, как контрактный военнослужащий. После срочной службы решил остаться в Погранвойсках. Зарплата вместе с пайковыми 10.000 сомов (примерно $206). Как рассказал Мелис, стать снайпером можно, обладая отличным здоровьем и сдав различные нормативы по физической подготовке и стрельбе. Мелис местный, но заверил, что на заставе служат парни со всех областей страны. «Конечно, мы за то, чтобы парни на границу попадали из разных областей. Не будет регионального деления, - рассказали мне позже офицеры. - Доходит до того, что военные с Нарына или Иссык-Куля знают Баткен лучше местных». Чекелик Вторая застава – «Чекелик», расположена в одноименном селе, всего 1,5 км до границы с Узбекистаном. По сравнению с «Кадамжаем» территория «Чекелика» кажется огромной: 1,6 га против 42 соток. На не занятой строениями и плацем площадями весной будут высажены овощи. Кстати, сельское хозяйство – обычная на заставах практика и возможность разнообразить и увеличить стандартный рацион пограничников. «Солдаты давно не голодают, - говорили мне военнослужащие. - И консервы не едят. Да и зачем, когда есть свежее мясо?!»

«Чекелик» – застава новая, ей три года, а значит, более современная. В этом году за счет Швейцарского банка сюда провели воду. Начальники признали, что есть еще несколько застав без постоянного водоснабжения, и пообещали, что эта проблема будет решена в ближайшее время. Начальником заставы оказался 25-летний старлей, его оклад – 19 тысяч сомов (примерно $392). Журналистам больше был интересен бегающий тут же мальчик в военной форме с погонами прапорщика. Его зовут Баэль, он почти сын полка. Отец прапорщик, мама - фельдшер, она же ему и форму сшила. Семья живет в поселке рядом с заставой, но после школы Баэль приходит к родителям на работу. Естественно, парень хочет стать пограничником, и уже отлично умеет маршировать, что и продемонстрировал перед журналистскими фотокамерами.

Полковник Жеенбаев не против нахождения мальчика на заставе. «А почему я должен быть против? - ответил он на мой вопрос. - Вы думаете, мои дети не росли на заставах? Ведь именно из таких и вырастает достойная смена, которая уже знает, что представляет собой наша работа». Карабак Третья застава «Карабак» расположена на месте детсада в селе Карабак. Застава стратегическая, и служит на ней больше народу, чем на предыдущих: «Карабак» охраняет 47 км границы, из которых 30 – с Таджикистаном, а 17 - с Узбекистаном. Задерживаться на заставе мы не стали, а выдвинулись на неописанный участок с Таджикистаном. За равниной видны таджикские горы. На нашей территории установлена 30-метровая вышка.

Тут нас ждало второе показательное выступление: человек с большой сумкой с неизвестным содержимым незаконно пересекает границу. Сигнал поступает на заставу – на участок выдвигаются пограничники и тревожная группа, часть из них прикрывает тыл и пути примерного отступления. При захвате «нарушителя» отлично выступил Тедди - пограничный пес, который первым настиг нарушителя и вызвал аплодисменты журналистов. И уже потом лохматому пограничнику на подмогу пришли коллеги с оружием. Нарушитель задержан, Тедди обласкан, журналисты довольны.

При этом всем понятно, что не все задержания проходят так эффектно и весело, и пограничники во время каждого такого вызова рискуют жизнью… Стык Мы успели добраться до стыка границ трех государств, что расположен в пяти километрах от села Чон-Гора и в 4,6 км от будущей заставы «Ак-Турпак». Стратегическое место оказалось обычной равниной, часть которой огорожена столбами с проволокой, тут же можно разглядеть две вышки – это граница с Узбекистаном. Погранцы заверили, что и кыргызская сторона на следующий год также установит вышки, причем целых три.

Поле со стороны Узбекистана заминировано еще с 1999 года – года начала Баткенских событий. Проходящая здесь часть границы с Таджикистаном не описана, но ее условно обозначают промежуточные столбы: они однотонные, намного ниже обычных и установлены через каждые три километра. Минут через 10 после нашего приезда мимо прошли дозорные - трое пограничников на расстоянии 100 метров друг от друга, ровно вдоль линии границ.

А напоследок мы посетили пропускной пункт «Кызыл-Бел» на границе с Таджикистаном. Через него проходят около 600 человек в день и до 70 грузовых машин. На пункте было чисто и тихо. А встретил нас кинолог, старший прапорщик Игорь Кириленко, и его черно-белый пограничный спаниель Алга («вперед») на всякий случай обнюхал и нас на предмет наличия наркотиков.