| ← Август 2016 → | ||||||

|

7

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

20

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Гавхар Джураева: <<Миграция должна быть такой, чтобы люди радовались тому, что она есть>>

|

Гавхар Джураева: «Миграция должна быть такой, чтобы люди радовались тому, что она есть» 2016-08-26 11:02 ferghana@ferghana.ru (Нигора Бухари-заде) Организация «Миграция и закон», которую возглавляет известная в России и Таджикистане гражданская активистка Гавхар Джураева, в конце июля была признана Мещанским судом Москвы иностранным агентом. Кроме того, суд оштрафовал НКО на 300 тысяч рублей за политическую деятельность – выступления в прессе и на круглых столах по миграции. Это судебное решение поставило организацию буквально на грань выживания, поскольку она работает только по целевым грантам. За годы своей деятельности Интеграционный центр «Миграция и закон» оказал бесплатную консультативно-правовую помощь десяткам тысяч людей – трудовых мигрантов, переселенцев, беженцев. И вот теперь помощь нужна ему самому… Двадцать лет Гавхар Джураева занимается отстаиванием прав людей, бегущих от войны и приезжающих в Россию в поисках заработка. Она не получает зарплату, у нее не бывает выходных, ее мобильный не смолкает даже ночью. По мнению правозащитницы, такие организации, как «Миграция и закон», работа которых направлена на решение социально-правовых проблем людей, не должны причисляться к иностранным агентам. В беседе с «Ферганой» Гавхар Кандиловна рассказала о самых острых миграционных проблемах, о пути, который она со своей организацией прошла за 20 лет, о том, почему она уходит с руководства и о многом другом. - Вы довольно эмоционально отреагировали на занесение организации «Миграция и закон» в реестр иностранных агентов. Это было для вас неожиданным? - Я ни сердцем, ни разумом не воспринимаю ярлык «иностранный агент» и считаю, что закон «О некоммерческих организациях» требует корректировки. Если бы нас назвали иностранными грантополучателями, то не было бы так обидно. Но термин «иностранный агент» воспринимается всеми негативно – как будто мы работаем на иностранное государство. Но это же не так. Просто, не получив финансовую поддержку в России, мы оказались перед выбором: либо помогать нуждающимся людям, а значит – и государству справляться с трудностями, либо стать просто сторонним наблюдателем. Никогда не забуду, как я ходила повсюду, в том числе и к нашим правозащитникам, у которых были неплохие офисы, с просьбой дать нам хотя бы стол для приема беженцев. Отозвалась руководитель правления «Института Открытого общества» в Таджикистане Ойнихол Бобоназарова, и мы, наконец, получили возможность нанять юриста и арендовать помещение, где поместились целых два стола. Чтобы иметь свободу, мы, бывало, отказывались от зарубежных грантов тех грантодателей, которые могли навязывать свою политику и условия. Тем более, что многие международные организации довольно бюрократизированы в вопросах предоставления сведений о бенефициарах проекта. Мне всегда была ближе позиция руководителя-волонтера – так я могла говорить и делать все, что подсказывала мне совесть, без оглядки на кого бы то ни было. Я считаю, что те российские общественные объединения, которые, не занимаются оппозиционной деятельностью, но имеют свое видение политики решения конкретных гуманитарных, социальных, правовых вопросов, особенно по миграции, не должны попадать в категорию иностранных агентов. Тем более в 2013 году Конституционный суд России принял постановление о том, что организации социальной направленности нельзя причислять к иностранным агентам. Но об этом решении почему-то благополучно забыли. Программный костяк нашей деятельности – социально-правовая и информационная помощь беженцам, переселенцам, внутренним и внешним мигрантам. Сейчас много говорится об адаптации и интеграции мигрантов. Наш опыт показывает, что комплексная поддержка и есть настоящее выполнение этой задачи. Важно, чтобы мигрант знал законы и мог ориентироваться в стране. Наша работа помогает людям избежать многих неприятных и сложных ситуаций. Мы занимаемся уймой вещей – начиная с поддержки мигрантов в разрешении трудовых споров, заканчивая решением их семейно-бытовых вопросов, а попутно еще и проводим с ними профилактические беседы о том, как не стать жертвой экстремистов, мошенников, криминала. Надеемся, когда-нибудь социально ориентированные организации пройдут через независимый мониторинг Советов по правам человека или отдельных комиссий Общественной палаты и получат поддержку в России в первую очередь. Такие организации – «чернорабочие», они берут на себя часть очень важной работы, на которую у государства не хватает рук. Таким организациям социальной направленности нужно помогать даже писать гранты, чтобы они не мучились с тем, где какую закорючку поставить. Не понимаю, почему те, кто использует поддержку со стороны таких признанных международных организаций, как ООН, МОМ или Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца, могут получить ярлык «агента». - Может быть, у Минюста формальный подход: получил иностранный грант – ступай в агенты. Никто не смотрит – какой политикой занимается НКО, какую направленность имеет ее деятельность… - По закону, если ты получаешь иностранный грант, ты не можешь где-то публично выступать в прессе, на круглых столах. Такая деятельность будет приравниваться к политической. Закон достаточно двусмысленный, и двусмысленной становится положение организации, которую одной рукой награждают и поощряют за ее деятельность, а другой – наказывают, причем, делают это одновременно. Понимаю, что своими выступлениями против некоторых инициатив Минтруда, против отдельных работодателей, нарушающих закон, и тех сотрудников полиции, которые продолжают дискриминацию людей, я раздражаю каких-то чиновников. При этом есть эксперты, которые обвиняют нас в излишних «реверансах» властным структурам, вовлеченным в проблематику миграции. Но именно ФМС выступала шаг за шагом, преодолевая сопротивление других ведомств, за судьбоносные для России и мигрантов изменения в миграционной политике. Вспомним хотя бы частичную отмену квотирования и введение патентов. Сейчас мы бьемся за снижение цены на него, которая в отдельных регионах поднялась до небес. Есть и другие вопросы, которые еще не решены, в частности, вопрос обязательного проживания по адресу миграционного учета. В последний год из-за этого идут массовые выдворения. Почему? Люди чаще всего проживают там, где хозяин не готов их регистрировать. И при первой же проверке они попадают под выдворение за проживание не по месту миграционного учета, даже при наличии патента. А ведь патент стоил им денег и принес ощутимый доход российскому государству. - А вы пытались получить российские гранты? - Конечно, пытались. Спасибо Комитету общественных связей Москвы – один год они поддерживали проект по образованию детей мигрантов. В прошлом году мы подавали на президентский грант, но не смогли получить его, хотя центр «Миграция и Закон» – одна из самых признанных в Москве организаций. Мы просили около двух миллионов рублей на целый год, чтобы сохранить все свои позитивные наработки. Нам не дали. Зато среди тех, кто получает президентские гранты, я вижу и такие организации, которые имеют коммерческий доход за обслуживание мигрантов. А в нашей организации вопрос стоит о самовыживании.  Гавхар Джураева Мы держимся только потому, что честно трудимся, поэтому наша организация не раз получала благодарственные письма, премии, грамоты и медали в России и в Таджикистане. Для нас очень ценна медаль, полученная от главы МВД Таджикистана Рамазона Рахимова, с которым мы много лет активно сотрудничали. Наша организация с 2010 года является членом Общественного совета при ФМС России. Все это признание нашего труда. Буквально перед самой ликвидацией ФМС России мы получили от них очередное благодарственное письмо. То есть ФМС нас благодарит за конструктивное сотрудничество, а Минюст признает иностранными агентами. Теперь нам еще нужно где-то найти эти 300 тысяч на выплату штрафа только за то, что мы сами не заявили, что мы агенты, хотя о каждой копейке, в том числе из-за рубежа, мы исправно каждый год сообщали государственным фондам, налоговой и Минюсту. Когда нас проверяла прокуратура в 2013 году, они не сказали нам, что мы агенты, хотя это было уже после принятия закона. Нас проверки не пугают – мы прозрачная и дисциплинированная организация. Пусть хоть каждые три месяца проверяют. Но штраф неоткуда выплачивать – у нашей организации нет никакого дохода, гранты уходят только на аренду и зарплаты сотрудников. Будем выкручиваться. - Кто вас сейчас финансирует? - Уже не первый год нас поддерживает швейцарская организация Terre des Hommes («Земля людей»). Проект ориентирован на поддержку молдавских женщин и семей с детьми. Это очень скромные деньги. За счет этого гранта получает зарплату юрист и немного остается на оплату части аренды. В прошлом году мы, к счастью, выиграли грант Красного Креста по проекту «Защита домашних работников, жертв торговли людьми и мигрантов всех категорий», и до лета следующего года у нас финансирование есть. Мы подготовили отчет в Минюст о том, кто нас финансировал за последние три года. Например, швейцарское посольство поддерживало нас по проекту решения проблем мигрантов с работодателями. В 2014 году нас по своей инициативе поддержал замечательный человек, руководитель организации «Россия – наш дом» Владимир Шапошников – он оплачивал нам просторный офис в течение одного года. В 2015 году организацию лихорадило, но спасла нас МОМ – спасибо Павлу Шалусу и Юлии Мельничук. - Каков сегодня штат организации? - До последнего времени у нас работали 7 человек, не считая меня: 3 юриста по Центральной Азии, один юрист по Молдавии, который также работает с гражданами из Белоруссии и Украины, бухгалтер, офис-менеджер и исполнительный директор. Если появляются деньги, мы вкладываем их в юристов, потому что они – день и ночь на телефоне. Но сейчас мы думаем о сокращении штата. - Расскажите, как все начиналось. 20 лет – это солидный путь… - Наша организация была официально зарегистрирована в 1996 году. Тогда она называлась Фонд «Таджикистан». Собственно, он существует и сегодня, только у него нет денег. А тогда это была попытка защитить граждан Таджикистана, бежавших от гражданской войны. Это было место для людей, потерявших себя и родину, куда бы они могли прийти, рассказать, что их волнует, и получить какое-то содействие. Тогда же мне удалось попасть в Женеву на большую международную конференцию по беженцам, где я подняла вопросы защиты таджикских беженцев и ответственности стран за неоказание помощи беженцам. Следовать международным нормам по предоставлению статуса беженца и социальных гарантий этим людям Россия, на которую обрушились миллионы беженцев из развалившегося Союза, просто была не в состоянии. Мы просили предоставить беженцам право сразу же легально работать в принимающей стране и возможность попытаться выживать самим, поддерживая их по необходимости. Уехала я из Женевы разочарованная и растерянная, потому что стало понятно, что не каждый международный закон будет эффективен, если не будут учитываться социальные, экономические и политические условия страны, в которую прибыли беженцы. И до сих пор мало что изменилось, и во многих странах все еще ориентируются на социальную поддержку беженцев в виде разных пособий. Я считаю, что, лишая человека без статуса права работать, мы не даем ему возможность отстоять свое достоинство. Процесс получения статуса беженца может занять много месяцев, и все это время люди сидят и ждут подачки. Получается, что даже огромные международные организации не готовы к дифференцированному подходу к решению проблем беженцев, к тому, чтобы охватить как можно больше людей помощью, исходя из возможностей государства, куда они попадают, а не делать так, что государство вынуждено отказывать людям в статусе беженца, ибо он влечет за собой те траты, которые она позволить себе не может. Если международные организации в гуманитарных вопросах не будут гибкими, то в конечном итоге будут страдать люди. Начав работать, мы поняли, что невозможно ограничиваться оказанием помощи только таджикистанцам. И мы решили, что принципом нашей организации должно быть содействие уязвимым гражданам любой страны и любой национальности. Поэтому родилась модель комплексной поддержки всех категорий мигрантов, независимо от гражданства. Потом мы осознали, что невозможно заниматься раздробленными программами – каждый мигрант несет в себе букет проблем, значит, и подход к нему должен быть комплексным. Наш Центр отстроился таким, каким мы его видели – и по программной части, и по административной. Мы изучили опыт других правозащитных организаций, которые работают с мигрантами в России. Так, от Комитета «Гражданское содействие» получили пример удивительной самоотверженности. Сотрудники этой организации в любое время суток готовы прийти на помощь людям. Ее руководитель Светлана Ганнушкина все свои премии и поощрения вносит в копилку Комитета как личный вклад. И мы 20 тысяч рублей премии от Московской Хельсинкской группы внесем в счет погашения штрафа Минюста. Вот так формировались принципы Фонда «Таджикистан», которые затем, в 2012 году, унаследовал Интеграционный центр «Миграция и закон». К этому времени вопросы адаптации и интеграции стали очень актуальными, и нужно было на эти вызовы адекватно отвечать, ибо это касалось межнациональных отношений, развития и сохранения добрососедства. Я считаю, чтобы выстраивать добрососедские отношения со странами, нужно с добром принимать приезжающих людей, чтобы они это добро увозили с собой. Тогда и получится это добрососедство, ибо любая страна состоит из людей. - Почему вы решили оставить руководство центром? - Человек не может без конца быть собирателем негатива. Это очень тяжело. Мне иногда звонят и в 3 часа ночи, чтобы рассказать о своих проблемах. Понимаю, что люди иногда бывают в таком психологическом состоянии, что им срочно нужен кто-то, кто их выслушает. Но у меня здоровья на это уже нет. За эти годы накопилась эмоциональная усталость. В конце концов, она привела к тому, что я очень серьезно заболела, и уже не могла долго находиться в нашем офисе. Начинаю думать о том, что, может быть, пора больше времени уделять и своей семье. Тем не менее, организация нужна, пока в Центр приходят люди, пока звонит телефон «горячей линии» и звучит чей-то потерянный голос. Поэтому я уйду юридически, но останусь волонтером организации – буду помогать находить средства для ее выживания, консультировать мигрантов, как и прежде. - Бывали моменты разочарования, когда опускались руки, и казалось, что всё – сделать ничего невозможно? - Бывали ощущения, что те люди, от которых зависят позитивные изменения, не слышат или не понимают. Это надо было преодолевать терпением. Руки, конечно, иногда опускались, но побед было всегда больше, потому что природа и потрясающие люди, с которыми сводила судьба, не давали унывать. Я все-таки боец за человека, и если кто-то попадает в тяжелую ситуацию, я до последнего пытаюсь ему помочь. Когда я выбираюсь на работу, разговариваю с людьми, во мне начинает работать моторчик, который и помогает жить. - В вашей практике были разные мигрантские истории – наверное, и курьезные, и трагичные. Можете вспомнить? - Бывали такие истории, которые я стараюсь не вспоминать – как в сказках, в которых есть запретная дверь, и ее нельзя открывать. Когда мать ребенка-калеки сбросила себя с 12 этажа и погибла. Она приехала в Москву в надежде вылечить его, но не смогла найти работу, да еще и участковый зачастил. Это страшно… И это заставляет утром вставать и идти в офис. Конечно, были и довольно забавные истории. Звонит однажды мужчина и говорит, что ему нужно со мной поговорить. Объяснили ему, как прийти к нам в офис. Спросили имя, он ответил – Олуча («олуча» в переводе с таджикского означает «вишня». – Прим. «Ферганы»). Вскоре открывается дверь и заглядывает мужчина. Спрашивает: «Джураеву где можно найти?». Я отвечаю: «Это я. Ты Олуча?». На что он мне обиженно отвечает: «Не, я Шафтолу» («шафтолу» в переводе с таджикского означает «персик». – Прим. «Ферганы»). Он подумал, что я над ним издеваюсь. А его действительно звали Шафтолу. Просто в тот день пришли два «фрукта». Другая история. Мне звонит человек поздно ночью и очень заторможенным голосом говорит, что он в полиции, в отделении «Чертаново», и у него отобрали паспорт. Я подумала, что, возможно, он избит, и стала искать телефон отделения «Чертаново». Оказалось, что их несколько, и везде мне отвечали, что такого у них нет. Потом телефон мигранта перестал отвечать, дозвонилась до дежурного по Москве. Ответил очень внимательный женский голос. Я ей сказала, что боюсь, как бы чего там не случилось с ним, что я хочу узнать, за что его задержали. Она обзвонила все три отделения, подняла полицейское начальство района, и его нашли. Оказалось, что парень просто выпил в день своего рождения. Позже его отпустили. До сих пор вспоминаю отзывчивость сотрудницы полиции, с которой общалась в ту ночь. Тогда я предложила члену президентского Совета по правам человека Андрею Бабушкину составить карту «плохих» и «хороших» отделений полиции Москвы. Он идею поддержал, но третий год мы с ним не успеваем ее совместно реализовать. Были и очень трогательные ситуации. К нам пришла женщина, которой ее работодательница не заплатили 10 тысяч рублей. Мы поговорили с должницей по телефону и пригласили на встречу. Она пришла. Побеседовали. И тогда должница достала 10 тысяч и отдала мигрантке, а потом, расчувствовавшись, дала еще сверху 5 тысяч. Мы не угрожали, просто поговорили о совести. Конечно, все были рады, что дело решилось полюбовно, а уж как была рада эта женщина, которая получила больше, чем ей было положено. И когда ее работодательница ушла, она подошла ко мне и в благодарность протянула тысячу рублей. Я сказала ей: «Не надо этого. Мы делаем свою работу не потому, что хотим на вас заработать». Она удивилась, а мы поняли, что бесплатно ей никто до нас не помогал. К нам обращаются и россияне – внутренние мигранты. У нас же практически нет организаций, которые бы защищали внутренних мигрантов. А они нуждаются в помощи не меньше, чем приезжие. Например, приехал человек в Москву с Урала работать. У него столько трудностей – и с той же регистрацией, и с арендой жилья.

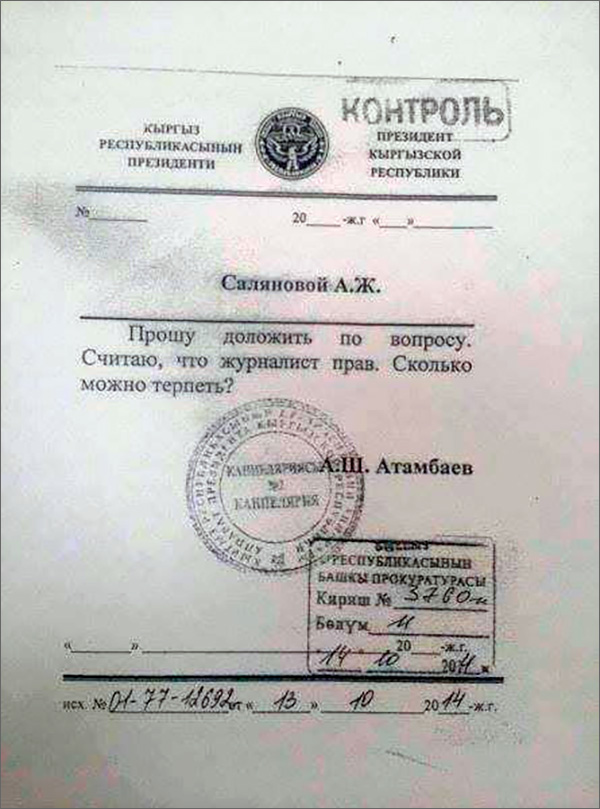

- К вам часто обращаются и журналисты… - Пресса нас любит, а мы любим ваших коллег, поэтому стараемся обеспечивать несколько уровней общения – это и достоверная информация, и экспертная оценка, и содействие в коммуникации с мигрантами. Мы имеем ежемесячную статистику обращений по разным направлениям. Журналисту интересно, какие, например, проблемы у беременных женщин-мигранток, и мы ему рассказываем конкретные случаи. - Раз уж заговорили о статистике, можете сказать, скольким людям за эти годы помогла ваша организация? - В 2002 году – это был первый год, когда мы начали фиксировать обращения – к нам обратились 1560 человек. Затем каждый год обращения шли по возрастающей, и в 2013 году уже было 11.216 человек. А вот с 2015 года пошел обратный процесс – за прошлый год мы зафиксировали 8.326 обращений. Это уровень 2009-2011 годов. Если собрать всю статистику, то получится, что с 2002 года мы оказали консультативно-правовую помощь более чем 100 тысяч человек. - Как менялся характер проблем мигрантов за годы вашей работы? - В первой половине 2000-х остро стояла проблема нападения «скинхедов». С этим власть справилась. Сейчас в нашем ежемесячном отчете в графе «Дискриминация и насилие над мигрантами» случаи нападения фиксируются крайне редко. Хотя отдельные случаи наверняка имеют место. К сожалению, растет межнациональная напряженность и применение насилия в среде самих мигрантов. По восточной традиции, преступление, совершенное в гостях, - это тройное преступление. Ибо ты вызываешь гнев на невинных – на своих земляков, свою нацию, свою родину. И мне стыдно и горько за этих людей и за то, что после их деяний гибнут невинные люди. Вообще сейчас количество обращений резко сократилось. Это связано с тем, что легче стало легализоваться – эту проблему решает Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) в Сахарово, прижали армию посредников, которые раньше нещадно грабили и «кидали» людей. В целом мигрантов стало меньше, в том числе из-за роста количества выдворений тех, кто не вписывается в миграционное законодательство. - Но проблем с работодателями меньше не стало? - Нет, не стало. Но как раз это обстоятельство тоже провоцирует отъезд людей навсегда. Потому что человек из года в год не будет работать, если он не уверен, что ему заплатят за труд. Люди, которых ограбили работодатели, которые трудятся и живут в тяжелейших условиях, будучи оскорбленными и униженными, представляют опасность для общества. Если работодатель из-за наживы выбрасывает людей на улицу, которых использовал, почему тогда мы удивляемся, что растет преступность среди мигрантов и, прежде всего, по грабежам. Мигрант не может арендовать квартиру, не может лечиться, уехать домой, отправить деньги своей семье. Вот такая «обдираловка» и приводит к нерегулируемой, стихийной миграции. Но как бы мы не предупреждали мигрантов – без договора не устраивайтесь, фотографируйте свое рабочее место, чтобы мы завтра в случае чего могли вам помочь – им наобещают, а они, как дети, верят и соглашаются идти работать без договора. Поэтому, если миграция не регулируется, она начинает регулировать нас. Она поднимает уровень коррупции, создает нездоровую трудовую ситуацию, способствует росту ксенофобии, рушит межнациональные отношения. Миграция должна быть такой, чтобы люди радовались, что она есть. К нам иногда приходят россияне в защиту конкретных мигрантов. Однажды пришла пожилая женщина, ветеран войны, в орденах и медалях, защищать своего дворника. Когда мигрант нужен, люди готовы душу за него отдать. - Чтобы в Россию стихийно не ехали тысячи людей, наверное, миграцию нужно регулировать в стране исхода? - Регулировать нужно с обеих сторон. Много раз говорилось о прямой привязке работодателя к определенному работнику, в котором он заинтересован. По крайней мере, между Таджикистаном и Россией много лет назад был подписан договор об открытии биржи труда, который так и не заработал. Решение этой проблемы сейчас берет на себя ММЦ в Сахарово, где открыта биржа труда. Там люди получат целевое направление в то место, где им будут рады. Это прекрасное начинание. - Недавно миграционная служба влилась в состав МВД. На вашей памяти миграция уже была в ведении МВД – это к лучшему или наоборот? - Я отношусь к этому процессу с большой настороженностью, потому что принципы работы полиции, несмотря на большие позитивные изменения, все еще довольно дискриминационны по отношению к мигранту. Поэтому мы побаиваемся, что большое количество мигрантов могут «записывать» в преступники, устрашать вопросами, типа: «ты зачем сюда приехал?». Пока еще в обществе довольно высок градус бытовой ксенофобии на разных уровнях, начиная с высказываний бабушки на скамейке, заканчивая риторикой отдельных депутатов и участковых. Но то, как подходит сейчас руководство МВД к обсуждению проблем миграции вместе с гражданским обществом, внушает надежды. Конечно и то, что правозащитники поддержали нового руководителя Управления по миграции МВД Ольгу Евгеньевну Кириллову, говорит о многом. - А что будет с интеграционными программами? - Я не знаю, будет ли такая работа возложена на МВД, но пока, к сожалению, интеграционные проекты переживают кризис даже в тех странах, в которых давно были выстроены модели адаптации и интеграции. Опыт нашей организации убедил нас в том, что основу адаптации и интеграции, помимо языка, составляют системы, которые помогут мигрантам иметь нужную информацию и вписываться в социально-правовое пространство России. И тогда можно будет дополнительно радоваться круглым столам и различным мероприятиям. Я не хочу анклавизации России за счет построения этнических кварталов. Я считаю, что если человек выбрал для себя Россию или любую другую страну, как место для жизни, он должен, думая о сохранении своей собственной культуры, стараться максимально вписаться в культуру страны, в которую он приехал. Если он не станет частью этого общества, а будет все время кучковаться, тогда он навсегда останется белой вороной, которую будут терпеть, но которая будет беспокоить среду. Если ты пришел в какой-то дом, сделай все для того, чтоб тебя приняли в нем не по крови, а по любви к этому дому. Тогда это семья, а ты – ее часть. - Спасибо большое. Беседовала Нигора Бухари-заде Кыргызстан: Автократия и диктатура начинаются с давления на СМИ 2016-08-26 13:30 ferghana@ferghana.ru (Улугбек Бабакулов) Кыргызстан, некогда называвшийся «островком демократии в Центральной Азии» благодаря наличию независимых СМИ, всё больше превращается в затхлое болото. Конечно, наша страна ещё не скатилась до уровня соседнего Узбекистана, где СМИ не могут написать ничего острого. И тем более это не Туркменистан, где каждая передовица начинается со славословия в адрес президента. Но всё идет к тому, что в скором времени кыргызстанские СМИ будут обслуживать лишь власть и президентское окружение. Доказательств тому весьма немало. Редакциям, журналистам и оппозиционным политикам закрывают рты посредством судебных исков и угроз. Только на этой неделе стало известно о нескольких актах давления на представителей СМИ. Например, спикер парламента Чыныбай Турсунбеков намерен подать судебный иск против журналиста газеты «Майдан.kg» Алишера Токсонбаева. Парламентарию не понравилось его же интервью, в котором он якобы сказал, что «у ООН нет права самостоятельно выносить решения по Кыргызстану, противоречащие нашим интересам!». Под стражей в СИЗО ГКНБ (следственный изолятор Госкомитета национальной безопасности) находится журналист агентства Kyrgyztimes Кенжебек Жумабаев. Он подозревается в соучастии во взятии в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева на митинге, проходившем в Караколе в 2013 году. Коллеги журналиста утверждают, что в тот день Кенжебек исполнял свои прямые обязанности — освещал события. На 30 августа назначен суд, на котором будет рассмотрен вопрос о возможности изменения меры пресечения. Журналист Жээналы Камбаралиев из небольшого городка Таш-Кумыр Джалал-Абадской области просит защитить его от преследований депутата. По его словам, член партии «Ата-Журт» Утурбаева с окружением угрожают уничтожить частную собственность компании и семью сотрудника ТРК Central Asia-TV. Журналист требует тотальной проверки деятельности горсовета, мэрии, прокуратуры Таш-Кумырского района центральными органами Киргизии.  Адилет Айтикеев В настоящее время разбирательства по вышеприведенным делам идут, но как показывает практика, заканчиваются они не в пользу работников пера и микрофона. Параллельно с этим провластные СМИ культивируют в обществе мысль, что журналисты, критикующие президента и его окружение, хотят лишь бардака в стране. Да и не журналисты они вовсе, а просто сплетники и никчемные людишки. В определенной мере эта политика дает свои плоды: читатели и зрители вместо того, чтобы обсуждать критическую публикацию, начинают перемывать кости автору статьи: ах, какой он нехороший и непорядочный, да как он смеет критиковать президента... Козел отпущения Показательной является история 27-летнего редактора кыргызскоязычного сайта maalymat.kg Дайырбека Орунбекова, которого по иску президента Атамбаева осудили к выплате штрафа в два миллиона сомов ($30 тысяч).  Дайырбек Орунбеков По сути, в его статье не было ничего такого, о чем не писали бы известные и не подконтрольные властям журналисты. Но Орунбеков являлся, во-первых, малоизвестным, а во-вторых, кыргызскоязычным журналистом. А к последним в Киргизии отношение предвзятое: мол, они всегда пишут непроверенные факты. Орунбеков стал тем самым козлом отпущения, которого нужно было показательно наказать. Статья его осталась бы незамеченной, если бы не главред малотиражки «Новые лица» Лейла Саралаева, известная тем, что в своей газете вылизывает все инициативы президента Атамбаева и его окружения. Она опубликовала пасквиль о том, что Орунбекова следует привлечь к ответственности как клеветника на власть. А президент Атамбаев обратился в Генпрокуратуру с восклицанием «Сколько можно терпеть?»

Тогдашний генпрокурор, а ныне депутат Аида Салянова обвинила Орунбекова в заведомо ложном сообщении, но Конституционная палата признала, что эта статья Уголовного кодекса не относится к СМИ, и дело Орунбекова было закрыто. Позже преемница Саляновой Индира Жолдубаева подала в суд иск о защите чести и достоинства президента, оценив их в два миллиона сомов ($30 тысяч). А летом прошлого года суды, как было сказано выше, осудили журналиста. Фишка тут в том, что Генеральный прокурор, как и любой другой прокурор, не имел права обращаться в суд от имени президента. Согласно гражданско-процессуальному кодексу, прокурор вправе обратиться в суд за защитой интересов третьего лица, если последнее не может этого сделать самостоятельно — человек болен, стар, умственно или физически недееспособен и тому подобное. Ни под одну из этих категорий президент Атамбаев, слава Всевышнему, не подпадает. И если Атамбаев был оскорблен, он должен был подать заявление от своего имени и направить в суд своего представителя. Тем не менее, мы имеем то, что имеем. Сейчас Орунбекову грозит возбуждение уголовного дела за неисполнение решения суда, хотя он в меру своих возможностей перечисляет небольшие суммы на счет президента. «Фильтруйте базар!» Президент Атамбаев вообще не любит и не терпит, когда его критикуют. И неважно, в каком ключе и ракурсе звучит эта критика. Во время декабрьской пресс-конференции по итогам 2015 года Атамбаев, комментируя дело Орунбекова, призвал журналистов «фильтровать базар». «Пять лет пишут, что я организовал июньские события 2010 года, — возмутился глава государства. — Я должен это проглотить? Фильтруйте базар. Пишите правду. Немного надо совесть иметь».  История «Вечерки» показательна потому, что она наглядно демонстрирует продажность кыргызстанской судебной системы, готовой по указке сверху грубо нарушать существующие законы. Я не буду утомлять читателя долгим описанием предыстории конфликта. Но еще до того, как суды вынесли окончательный вердикт по делу, Атамбаев озвучил свое «обвинительное заключение». «Недавно я потерял брата, — заявил Алмазбек Шаршенович на встрече с журналистами в Чолпон-Ате в конце июля прошлого года, — и скажу вам честно: у него случился инфаркт только потому, что он переживал из-за «грязных» статей на разных сайтах… В той же «Вечерке». В какой стране мира пресса стравливает брата президента до упаду? О чем мы говорим? У нас не свобода прессы — у нас разгул демократии и свободы слова!» В октябре 2014 года сотрудники холдинга распространили сообщение о том, что «за начавшимся рейдерским захватом «Вечернего Бишкека» может стоять советник президента Фарид Ниязов» (сегодня он является руководителем администрации Атамбаева). Фарид Аблезимович назвал выдвинутое обвинение абсурдом. Со временем в деле о захвате «Вечерки» всплыли имена других людей из окружения главы государства: тогдашнего первого замглавы администрации Икрамжана Илмиянова (ныне советник президента) и бывшего атамбаевского телохранителя Эркина Мамбеталиева. Наказанные рублем и тюрьмой Жертвой в угоду президенту стал и оппозиционный политик, член политсовета партии «Улуттар биримдиги» Уран Ботобеков. Он поплатился за интервью, опубликованное в прошлом году на сайте kabarordo.kg, где говорилось, что за нападками на медиа-холдинг «стоят не шакалята, а лично дракон» — подразумевая президента и его окружение. В июле Свердловский райсуд столицы обязал Ботобекова выплатить главе государства 1,8 млн сомов ($26.500). Истцом по делу выступил упомянутый выше Икрамжан Илмиянов.  Уран Ботобеков За свои взгляды поплатились также молодой оппозиционер Мелис Аспеков и предприниматель Эркинбек Мергенбаев. Первый критиковал власть за промахи в политической, экономической и социальной сферах; второй - за невыполнение договорных обязательств. Первый до сих пор сидит в заключении, а второго после публичного извинения недавно освободили. В июне прошлого года сопредседателя политической партии «Мекенчил» Мелиса Аспекова обвинили в хулиганстве. «Меня задержали якобы за то, что я не заплатил таксисту 100 сомов и угрожал ему пистолетом, - рассказал Аспеков журналистам. - При этом во время задержания у меня изъяли 20 тысяч сомов. Я действительно в тот день пользовался услугами службы такси, и пистолет у меня имеется, но я его не применял… Я забыл бумажник в машине, которую припарковал на улице Боконбаева. Чтобы забрать его, взял такси, заплатил по приезде 100 сомов. А через час меня задержали и водворили в ИВС». В сентябре прошлого года Свердловский районный суд приговорил Мелиса к пяти годам лишения свободы. Между тем, соратники Аспекова сообщили, что таксист давно отказался от претензий к нему. Уголовное дело предпринимателя Мергенбаева тоже поражает своей абсурдностью. В 2014 году на Иссык-Куле с помпой прошли первые Всемирные игры кочевников. Ипподром для них был реконструирован (а по сути - отстроен заново) меньше чем за два месяца под руководством главы фирмы «Темир канат» Эркинбека Мергенбаева. Чтобы успеть к сроку, предприниматель вложил в строительство активы своей компании. Как он признался позже, с просьбой о возведении объекта к нему обратился заведующий отделом внешней политики администрации президента Сапар Исаков.

«Президент назначил Исакова ответственным за организацию игр, - рассказывал Мергенбаев, - и тот сразу начал меня «обхаживать»: мол, помогите, это проект Алмазбека Шаршеновича, он лично будет решать все вопросы... Требовалось без всяких расчетов за два месяца возвести полноценный ипподром, который не стыдно было бы продемонстрировать на международном уровне». Когда игры прошли, Мергенбаев обратился к правительству с просьбой компенсировать его расходы. Многочисленные экспертизы установили, что заявленные им объемы строительства и суммы расходов соответствуют действительности. В ответ на бизнесмена возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. А Эркинбек Мергенбаев во всеуслышание заявил, что за гонениями на него стоит сотрудник аппарата главы государства. Мергенбаева заключили под стражу, правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело за… контрабанду: мол, установленные на ипподроме сиденья ввезены в страну незаконно. Позже предприниматель через прессу извинился перед высокопоставленным чиновником, и только после этого его выпустили на свободу. Кто не с нами, тот против нас Охоту на ведьм в лице журналистов однозначно одобрил сам президент. Такой вывод позволяют сделать заявления главы государства: он не раз обвинял сотрудников СМИ в создании негативного имиджа страны и его лично. К примеру, выступая перед работниками прессы после процедуры голосования на выборах 4 октября прошлого года, Атамбаев раскритиковал радио «Азаттык» (киргизская служба Радио Свобода). «Публикации радио выставляют в дурном свете меня и партию, которую я представляю, — пожаловался президент. — Вы с лихвой отрабатываете деньги, полученные от Госдепа США… И как президент, и как простой человек скажу вам: бойтесь Бога. Это государство и ваше государство тоже. Финансируемые Госдепартаментом средства массовой информации должны помнить слова Барака Обамы: демократия превыше всего. Если вам что-то не нравится - начинайте с других стран».  Алмазбек Атамбаев и Лейла Саралаева Небольшие попытки давления на СМИ президент Атамбаев начинал с самого прихода к власти. Общественность на его слова молчала, в итоге «дракон» окреп, обрел силу и уверенность в своей правоте. В мае 2013 года во время встречи с членами Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии Атамбаев говорил: что бы ни было, ни одно СМИ в стране нельзя закрывать. «Хорошо было бы, конечно, если бы люди, работающие в СМИ, думали о стране и несли моральную ответственность. Ведь столько грязи в газетах. Вот руководитель «МК-Азия» Улук Бабакулов (речь про автора данной статьи) пишет про «мой» грязный бизнес в Турции. Это не демократия, не свобода слова, а просто грязь. Я ему отдам весь этот бизнес, если такой он найдет. Есть, конечно, и хорошие издания, хорошие публикации», - цитирует слова президента одно из местных информагентств. Высказывания Атамбаева были приняты как сигнал к действию, и против меня инициированы несколько исков, по которым, как уже ясно, суды вынесли решение не в мою пользу. Конец демократии Главный редактор оппозиционной газеты «Республика» Замира Сыдыкова, которую активно преследовали и заключали под стражу в годы правления Акаева, прокомментировала нынешнее положение дел так:  Замира Сыдыкова Резюмируя, можно отметить, что преследование масс-медиа обрекает страну на информационный голод. В принципе, граждане уже сейчас не знают реальной картины происходящего. Чиновники из высшего эшелона власти дали понять: с прессой можно и нужно активно судиться. Кроме того, преследуя СМИ и гражданское общество, власти посягают на один из основополагающих принципов демократии и отнимают у населения право на свободу информации. К сожалению, действующие руководители государства не извлекли уроков из прошлого: преследование средств массовой информации в Кыргызстане может выйти им боком. Опасно ставить граждан в такую ситуацию, когда им приходится выражать свое мнение посредством методов, выходящих за рамки правового поля. Улугбек Бабакулов В Туркменистане скончался осужденный по делу о покушении на президента Векиль Дурдыев 2016-08-26 13:45 ferghana@ferghana.ru (Фергана) В туркменской тюрьме скончался политзаключенный Векиль Дурдыев - офицер госбезопасности в отставке, бывший генеральный консул Туркменистана в Мешхеде (Иран), бывший председатель Государственного комитета по туризму и спорту, сообщает 26 августа «Гундогар».

Причина смерти не раскрывается. Векиль Дурдыев умер в начале августа, его тело выдано родственникам для захоронения. Он был арестован 9 декабря 2002 года по обвинению в соучастии в покушении на жизнь правившего тогда президента Сапармурата Ниязова (Туркменбаши). Дурдыева приговорили к 25 годам лишения свободы. Информации о его местонахождении и состоянии здоровья с тех пор не было. Напомним, 25 ноября 2002 года была совершена «попытка покушения на жизнь президента Сапармурата Ниязова с целью государственного переворота», как сообщала в то время генеральная прокуратура Туркмении. Более шестидесяти человек были объявлены террористами и предателями родины и осуждены. Большинство из них были приговорены к лишению свободы на сроки от двенадцати до двадцати пяти лет, пять человек, в том числе - бывший вице-премьер и министр иностранных дел Туркмении Борис Шихмурадов, его ближайший сторонник Ыклым Ыклымов, бизнесмен Гуванч Джумаев, Нурмухаммет Оразгельдыев (должность на момент ареста неизвестна) и бывший начальник отдела контрразведки Министерства национальной безопасности Аннадурды Аннасахедов – осуждены на пожизненное заключение. Несколько заключенных по делу о «25 ноября» были помилованы в августе 2008 года, об остальных практически нет никакой информации. Это стало причиной организации кампании «Покажите их живыми!», создатели которой составили список пропавших в туркменских тюрьмах и призывают мировое сообщество оказать давление на правительство Туркменистана с требованием рассказать о судьбах политзаключенных. В феврале 2016 года родственникам было выдано тело 57-летнего Аннадурды Аннасахедова. Он провел в заключении более 13 лет. Навстречу Дню Независимости Узбекистана: Правозащитники называют государство «преступным» 2016-08-26 16:03 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Елена Урлаева По мнению лидера ПАУ Елены Урлаевой, для большинства граждан Узбекистана 1 сентября не является праздничной датой, «потому что за годы независимости и за годы правления президента Узбекистана Ислама Каримова Узбекистан стал авторитарным государством с репрессивным политическим режимом, управляемым преступным правительством и криминальными личностями». Представители преступной власти живут в многоэтажных особняках, имеют огромные счета в банках, отдыхают за границей, тогда как жители регионов Узбекистана «не имеют в домах электричества, газа, иногда нормальной воды, не имеют жилья и работы». Государственные СМИ Узбекистана пропагандируют ложь, дезинформируют как своих граждан, так и международное сообщество, продолжает Урлаева. Журналистов, правозащитников, оппозиционеров, которые пишут и говорят об истинном положении в стране и приводят реальные факты, государство преследует и отправляет в тюрьмы. Многие правозащитники и журналисты покинули страну. К примеру, вынуждена была эмигрировать Нигара Хидоятова, лидер оппозиционной партии «Озод дехконлар» («Свободные крестьяне»). В Каракалпакстане не осталось ни одного журналиста и правозащитника, активисты оппозиционной партии «Алга Каракалпакстан» вынуждены были покинуть страну, многие оппозиционеры и предприниматели брошены в тюрьмы, правозащитники Солижон Абдурахманов, Агзам Тургунов осуждены на десятилетние сроки заключения. Далее Урлаева вспоминает о хокимах (главах администраций), которые издеваются над фермерами. В частности, по ее словам, хоким Музрабатского района Сурхандарьинской области Азамат Хужамкулов отбирает у фермеров земли и получает от этого прибыль. Так о поступил с фермером Дилором Зайниевой. За четыре года она доказала через суды, что приказы Хужамкулова незаконны, но тот продолжает управлять районом, его речи и фото печатаются в национальных газетах. Журналист и правозащитница Малохат Эшонкулова выявила и доказала факт преступного массового извлечения врачами костного мозга у новорожденных детей - для продажи. Живыми доказательствами являются маленькие дети-инвалиды, зарегистрированные в многопрофильном детском центре Самаркандской области. Однако врачи-преступники не наказаны и продолжают преступления на детях с целью обогащения, заявляет лидер ПАУ. Та же Малохат Эшонкулова в 2015 году записала на диктофон изобиловавшую бранью речь хокима Хазараспского района Хорезмской области Уктама Курбанова на закрытом собрании, который заставлял работников почты собирать хлопок по ночам. Этот хоким избивал людей в связи со сбором хлопка, а на полях работали также ученики школ этого района. «Однако хоким-преступник Уктам Курбанов продолжает властвовать, у фермера Аллабергена Рузимова, который прятал Малохат Эшонкулову от преследований хокима Курбанова, хоким Курбанов отобрал землю в знак мести», - возмущена Елена Урлаева. Приведя несколько других фактов, она заявила: «Позор государству Узбекистан и его мафиозным структурам, позор хокимам – бандитам, судьям и прокурорам-взяточникам!» В заключение Урлаева заверила, «что правозащитники альянса намерены выявлять факты государственных преступлений, и намерены продолжать правозащитную деятельность в Узбекистане для изменения политической ситуации в лучшую сторону». Назначен новый глава делегации Евросоюза в Узбекистане 2016-08-26 16:50 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Эдуардс Стипрайс Эдуардс Стипрайс окончил экономический факультет Латвийского университета, прошел обучение в Национальной школе администрации Франции и Шведском институте международных отношений. На дипломатической службе Латвии работает с 1993 года, является одним из самых опытных латвийских дипломатов. Он был чрезвычайным и полномочным послом Латвийской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, возглавлял Дирекцию двусторонних отношений Министерства иностранных дел, был руководителем канцелярии президента, занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Латвии при постоянном представительстве в ЕС, руководил секретариатом латвийской делегации по переговорам о вступлении Латвии в Евросоюз. С 2013 года Эдуардс Стипрайс является политическим директором - заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел. К работе на новом посту Эдуардс Стипрайс приступит в сентябре 2016 года. Напомним, делегация ЕС была официально аккредитована в Узбекистане 31 мая 2011 года. Решение об открытии в Ташкенте миссии Евросоюза было принято в январе 2011 года в ходе визита президента Ислама Каримова в Брюссель. Первый посланец ЕС прибыл в Узбекистан 23 мая 2011 года: политический дипломат Европейской службы внешней деятельности Ондрей Шимек занялся в Ташкенте подготовкой к открытию представительства ЕС, включая подбор здания для резиденции представительства и получение необходимой аккредитации. В январе 2012 года 64-летний бельгиец Норбер Жустен, назначенный главой делегации Европейского Союза в Узбекистане, передал узбекскому МИДу копию верительных грамот. В настоящее время делегацию возглавляет Юрий Штерк, который родился в Болгарии, учился в Москве, Париже и Стэнфорде, а до своего назначения в Ташкент был послом Болгарии в Израиле. |

| В избранное | ||