| ← Май 2016 → | ||||||

|

1

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

3

|

||||||

|

9

|

15

|

|||||

|

22

|

||||||

|

24

|

28

|

29

|

||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

-1 за неделю

Евросоюз призвал Туркменистан освободить Шихмурадова, Непескулиева и ряд других заключенных

|

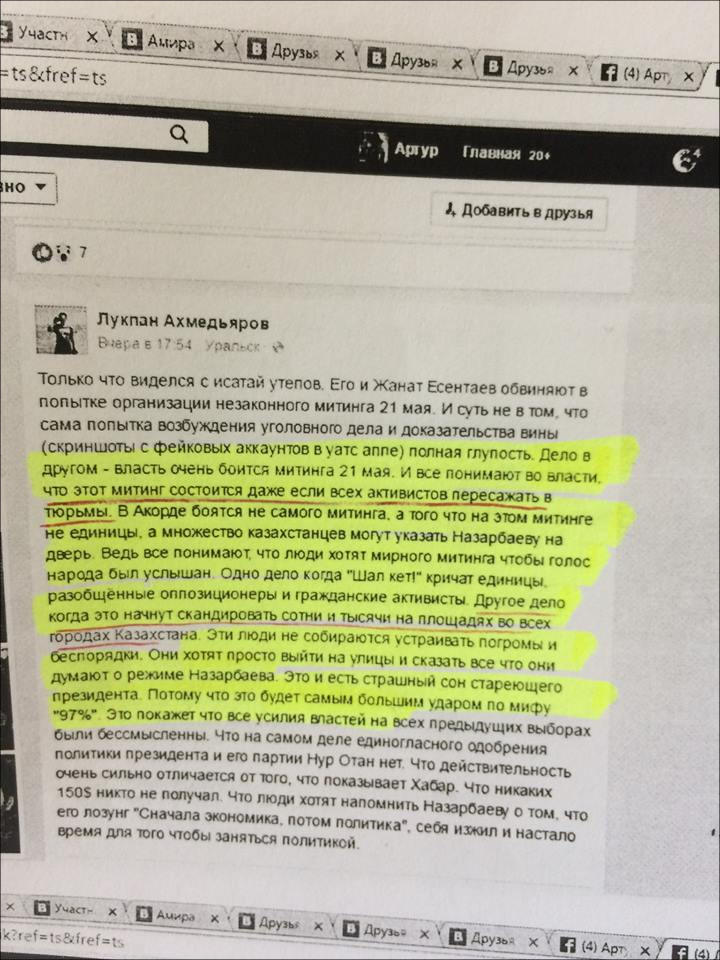

Евросоюз призвал Туркменистан освободить Шихмурадова, Непескулиева и ряд других заключенных 2016-05-20 10:54 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Майя Кочиянчич В опубликованном «Хроникой Туркменистана» пресс-релизе Евросоюза сообщается, что туркменскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев, которого сопровождали директор Национального института демократии и прав человека и председатель комитета по защите прав человека туркменского парламента. Делегацию ЕС возглавлял руководитель управления Центральной Азии Европейской службы внешних действий Тойво Клаар. В комментарии радио «Азатлык» (туркменская служба Радио Свобода), перевод которого публикует АНТ (Альтернативные новости Туркменистана), официальный представитель службы внешних связей ЕС Майя Кочиянчич напомнила, что Европейский Союз уже на протяжении долгого времени и на различных платформах последовательно выражает свою озабоченность по поводу соблюдения прав человека в Туркменистане. «Информация о случаях нарушения прав и свобод граждан в Туркменистане регулярно распространяется и неправительственными организациями. Этот вопрос обсуждается также в рамках ООН, освещается журналистами, в том числе сотрудниками радио. В ходе нынешнего диалога ЕС-Туркменистан мы обратили внимание туркменской стороны на грубые нарушения прав человека в их государстве, в том числе на применение пыток в местах лишения свободы. Свою позицию и озабоченность мы выразили в открытой и конструктивной форме», - отметила Кочиянчич. По ее словам, Европейский Союз высказал свою настоятельную просьбу предоставить исчерпывающую информацию о местонахождении и состоянии заключенных, считающихся пропавшими без вести. «Туркменская сторона предоставила определенную информацию по данному нашему запросу. Мы намерены проанализировать полученные сведения, и мы также призвали официальных представителей Туркменистана выполнять выданные им рекомендации по данному кругу вопросов. В настоящее время у меня нет конкретной информации о судьбе Бориса Шихмурадова, но мы призвали Туркменистан освободить его из-под стражи на основании соответствующих рекомендаций ООН», - сообщила Кочиянчич. В ходе диалога с Туркменистаном представители Евросоюза привели ряд конкретных имен заключенных, подлежащих немедленному освобождению. Среди них был назван и корреспондент радио «Азатлык» Сапармамед Непескулиев. «Это не первый случай, когда мы обращали внимание туркменской стороны на судьбу Непескулиева. На этот раз мы потребовали немедленного освобождения Сапармамеда Непескулиева на основании решения Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, в котором его арест и лишение свободы признаны произвольными», - сказала официальный представитель службы внешних связей ЕС. Она добавила, что Евросоюз также выразил обеспокоенность по поводу нарушений права на передвижение внутри страны. «Из отчетов неправительственных организаций известно, что некоторым гражданам Туркменистана власти не дают разрешения на выезд за пределы страны. Помимо этого, мы отслеживаем ситуацию, в которую попали граждане, приехавшие в столицу из велаятов (областей) для проживания или в поисках работы. Мы учитываем эти и другие моменты и выносим их на обсуждение с туркменской стороной», - рассказала Кочиянчич. В пресс-релизе ЕС говорится, что Евросоюз приветствовал принятый недавно в Туркмении Национальный план действий в области прав человека и рекомендовал обратиться к международным экспертам за консультацией по реформе Конституции. ЕС также призвал Туркменистан ослабить серьезные ограничения свободы слова, в том числе в интернете, и способствовать развитию независимых правозащитных организаций. Следующий диалог по правам человека между Еаросоюзом и Туркменистаном состоится в Ашхабаде в 2017 году. Human Rights Watch требует от таджикских властей освободить бизнесмена, арестованного за заявления о коррупции 2016-05-20 12:44 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Абубакр Азизходжаев Милиция задержала Азизходжаева 26 февраля в своем доме в Душанбе. Бизнесмена отвезли в здание службы безопасности на допрос. Сначала ему было сказано, что он находится под стражей в качестве свидетеля, но вскоре власти предъявили ему обвинение в «разжигании национальной, расовой или религиозной ненависти». В начале марта его перевели в СИЗО №1, где он находится до сих пор. Азизходжаев является владельцем компании «Дурнамо», которая первой начала производить государственные номерные знаки для автомобилей по контракты с Управлением ГАИ Таджикистана. В 2009 году правительственные чиновники сообщили бизнесмену, что его компания потеряла свой государственный заказ, и его получила компания «Фароз», совладельцем которой был зять президента Шамсулло Сохибов. Потеря контракта нанесла урон бизнесу Азизходжаева. Кроме того, вскоре его объекты были взломаны, и дорогостоящее типографское и печатное оборудование исчезло, после сего оно оказалось во владении компании «Фароз». Когда Азизходжаев сообщил об этих обстоятельствах властям, ему было сказано, что «ничто невозможно сделать», потому что Сохибов является родственником президента страны. Добиваясь возвращения своего оборудования, в течение последних пяти лет Азизходжаев судился с различными компаниями и постоянно писал жалобы о несправедливости в судах. В конце 2015 года в результате судебного спора по поводу частично непогашенного кредита с одним из банков страны он лишился квартиры в центре Душанбе, передает «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода). Азизходжаев написал открытое письмо президенту Таджикистана, в котором подробно описал, что случилось с его бизнесом. Письмо было опубликовано несколькими независимыми СМИ. В переписке и беседах с журналистами и гражданскими активистами бизнесмен не раз указывал на то, что в основе политики таджикского правительства лежит кумовство и коррупция. Эти публичные обвинения властей в коррупции и стали причиной уголовного преследования бизнесмена по надуманному обвинению. По свидетельствам родственников Азизходжаева, с момента его задержания они имели крайне ограниченный доступ к нему – тюремные надзиратели лишь однажды приняли у них еду и одежду, но посылка не была доставлена бизнесмену. Семье позволили посетить его в первых числах мая, и они увидели на его теле ожоги. Кроме того, Азизходжаев прихрамывал – он сказали родственникам, что его избивали. В первой половине апреля бизнесмена поместили в отделение судебной экспертизы известной Республиканской психиатрической больницы в местечке Куктош. Власти заявили, что с психической точки зрения Абубакр Азизходжаев чувствует себя неважно, и для улучшения его самочувствия ему рекомендовано лечение в психиатрической больнице. «Задержание и давление на человека просто за критику зятя президента не должно происходить в стране, где правительство утверждает, что уважает права человека и верховенство закона. Азизходжает должен быть освобожден, таджикские власти должны провести быстрое, эффективное расследование жестокого обращения с ним и привлечь к ответственности всех должностных лиц, виновных в пытках над ним», - сказал исследователь по Центральной Азии HRW Стив Свердлоу. Абубакр Азизходжаев был одним из первых, кто в конце 1980-х годов в Таджикистане начал заниматься бизнесом. Он всегда откликался на общественные события. В 1989 году для возрождения таджикского языка он перечислил в «Фонд таджикского языка» более 50 тысяч рублей, что по тем временам считалось огромной суммой. Когда была объявлена продажа акций Рогунской ГЭС, бизнесмен приобрел их на сумму один миллион сомони. За победы на Олимпийских играх в Пекине он подарил таджикским борцам Юсуфу Абдусаломову и Расулу Бокиеву пять и три тысячи долларов. Выдаст ли Саудовская Аравия Казахстану «шейха Халила»? 2016-05-20 13:17 ferghana@ferghana.ru (Соб. инф.) На днях российские мусульманские деятели обратились к властям Саудовской Аравии с призывом не экстрадировать в Казахстан Абдухалила Абдужаббарова - религиозного деятеля, известного среди казахстанских мусульман как «шейх Халил» (или «Халиль»). Астана обвиняет его в распространении в Казахстане, особенно на западе страны, некоего радикального «чистого ислама», противоречащего местным традициям. По неофициальным данным, «шейх Халил» был задержан в Медине 20 декабря 2015 года вместе с пятью другими гражданами Казахстана – четырьмя этническими казахами и принявшим ислам русским. Точные причины ареста неизвестны. Однако сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана недавно заявили родственникам Абдужаббарова, что в ближайшее время доставят его на родину, и требовали от них дать свидетельские показания о причастности Абдужаббарова в прошлом к «пропаганде ваххабизма». Кто такой «шейх Халил»? Биография «шейха Халила», популярного среди части казахстанской молодежи, неоднократно излагалась на страницах местных СМИ. Абдухалил Абдухамидович Абдужаббаров родился 6 апреля 1975 года в узбекской семье в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области. Обучался исламу при одной из мечетей области. В 1999 году окончил Международный исламский университет в Исламабаде (Пакистан), имеющий высокий рейтинг в списке ведущих исламских учебных заведений мира. После возвращения в Казахстан преподавал в Казахстанско-кувейтском университете в Шымкенте, который финансировался кувейтским Обществом социальных реформ. В 2004 году отделение Общества лишилось регистрации в Казахстане после его запрета в России, а у учебного заведения была отозвана лицензия. В 2003-м Абдужаббаров переезжает в Атырау, чтобы преподавать в медресе при центральной мечети «Имангали». В региональной структуре Духовного управления мусульман Казахстана в то время отсутствовали квалифицированные кадры. По рекомендации главного имама «Имангали» Сергазы кажы Ибадуллы Абдужаббаров помогал консультациями по надписям на арабском языке при строительстве мечети «Аттакуа» в поселке Рембаза на улице Гумарова (окраина Атырау). В конце 2003 года возник первый конфликт с правоохранительными органами: 25 ноября областная прокуратура обвинила Абдужаббарова в уклонении религиозного объединения от регистрации и нарушении правил проведения религиозных мероприятий (статья 375 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана). По версии прокуратуры, Абдужаббаров с октября 2003 года возглавлял религиозную работу в незаконно открытой мечети в поселке Рембаза, где на вечерний намаз в период священного для мусульман месяца Рамазан (Рамадан) собирались по 15-20 человек. Однако допрошенные в суде свидетели показали, что земельный участок для строительства мечети выделили местные власти, работы не были завершены, мечеть не начала работу и у нее не было имама, намаз в недостроенном здании читали лишь верующие, участвующие в строительстве, которые не являются «религиозной организацией». 10 декабря 2003 года суд №2 города Атырау пришел к выводу об отсутствии события административного правонарушения. Прокуратура пыталась оспорить это решение, но 12 января 2004 года Атырауский областной суд оставил протест прокуратуры без удовлетворения. Несмотря на неудачу в суде, различные надуманные претензии со стороны «правоохранителей» возникали и в дальнейшем. Разбирательства, связанные с регистрацией мечети, продолжались около года. 17 июня 2004 года областной департамент юстиции зарегистрировал религиозное объединение «Дарус-Салам», под эгидой которого мечеть «Аттакуа» официально начала свою работу. По свидетельству очевидца на жума-намаз здесь собиралось 60-70 верующих. Позднее при «Дарус-Салам» были открыты курсы по религии и арабскому языку, которые посещали 30-40 человек, более половины из них составляла молодежь. Но тем же летом Абдужаббаров вынужден был оставить Атырау и переехать в Уральск (административный центр соседней Западно-Казахстанской области). Местные мусульмане утверждают, что отъезд был связан с неофициальным предупреждением, что мечети не дадут работать, если «шейх Халил» не покинет город. Однако Абдужаббаров и после отъезда сохранял контакты с мусульманами «Аттакуа». В более поздних публикациях в СМИ Казахстана неоднократно заявлялось о наличии расхождений по религиозным вопросам между Абдужаббаровым и представителями местного духовенства, многие из которых не обладали достаточными знаниями и ориентировались в большей степени на так называемый «народный ислам», чем на его классическую версию. Эти разногласия привлекали внимание местной молодежи и служили поводом для обвинений Абдужаббарова в «салафизме», «ваххабизме» и тому подобном. По официальной версии появление Абдужаббарова в Уральске в 2004 году оказало заметное влияние на распространение здесь салафитских идей. Спецслужбы не оставляли его без внимания: за членами семьи велась почти открытая слежка. В мае 2006 года Абдужаббаров решил покинуть Казахстан, выехав с семьей в Саудовскую Аравию, где проживал в Медине. В последние годы работал в коммерческой фирме при мечети. По словам жены Абдужаббарова Динары, на момент отъезда из Казахстана в отношении ее мужа не было каких-либо уголовных или административных дел. В январе 2006 года супруги совершили хадж, а в мае решили поехать с детьми в умру - малое паломничество. В то время у них было пятеро несовершеннолетних детей. Пока ехали поездом до Алма-Аты, откуда вылетал самолет, полиция несколько раз проверяла документы. Первоначально у семьи не было планов надолго остаться за границей, однако вскоре стало ясно, что возвращение на родину небезопасно. Находясь в эмиграции, Абдужаббаров оставался популярной фигурой среди казахстанских мусульман. Молодые люди нередко посещали его во время хаджа, обращались по телефону за разъяснениями религиозных вопросов, некоторые без разрешения муфтията (духовного управления мусульман) уезжали для получения религиозного образования в Египет и Саудовскую Аравию. В октябре 2007 года аудиозаписи 21 лекции Абдужаббарова на казахском языке, записанные кем-то из слушателей в Атырау, стали доступны в интернете (на сайте musulmanin.com). Все это вызывало озабоченность казахстанских властей. Осенью 2007 года депутат казахстанского парламента Бекболат Тлеухан, прилетевший в умру, предложил Абдужаббарову стать гарантом его безопасного возвращения в Казахстан, сказав, что при необходимости может через Кайрата Сатыбалды, племянника президента Нурсултана Назарбаева, обратиться непосредственно к главе государства. Абдужаббаров был знаком с депутатом до эмиграции, но усомнился в его возможностях оказать реальную поддержку в случае возникновения проблем со спецслужбами. Надуманные обвинения Опасения Абдужаббарова были обоснованными. Начиная с 2004 года, власти Казахстана все больше закручивали гайки под предлогом борьбы с «исламским экстремизмом» и «терроризмом». Не вдаваясь в детальный анализ действий властей и многофакторной проблемы радикализма в исламской среде, отметим, что жертвами этой кампании стало немало невинных людей, что, в свою очередь, можно считать одной из причин усиления экстремистских настроений среди молодежи. Многие из тех, кто был связан с мечетью «Аттакуа», подверглись преследованиям. Предпринимателю и спортсмену Шарифулле Сайфуллину, спонсировавшему строительство мечети, в 2010 году подбросили оружие, и он оказался в тюрьме (освобожден в прошлом году). Имам «Аттакуа» Мейрамбек Макулбек в апреле 2006 года был вынужден покинуть регион. В 2007-м его арестовали в Южно-Казахстанской области и спустя год осудили на 18 лет по надуманным обвинениям в причастности к «международной террористической организации» и тому подобному. Известные казахстанские правозащитники Евгений Жовтис и Нинель Фокина публично выразили сомнение в справедливости судебного разбирательства. Религиозное объединение «Дарус-Салам», лишенное регистрации летом 2007 года, в материалах уголовного дела без каких-либо оснований именуется не иначе как «террористическая группа». Сама мечеть «Аттакуа» в 2007-м была лишена независимого статуса и передана под контроль Духовного управления мусульман Казахстана. Эта кампания сопровождалась выбросами сфальсифицированного спецслужбами компромата на Абдужаббарова в СМИ Казахстана. В некоторых из этих статей его прямо называли «диверсантом» и «боевиком», членом тайной ваххабитской группы, базирующейся в Великобритании; утверждалось, что после прохождения «диверсионной подготовки» в Пакистане Абдужаббаров «был переброшен в Казахстан», где, будучи имамом в Атырау, якобы «открыто призывал к захвату власти, осуществлению актов террора» и так далее. Одна из областных газет пугала читателей тем, что, когда число «ваххабистов» в Атырау достигнет 4000, имам может отдать приказ начать восстание. Все это, разумеется, не имеет никакого отношения к реальности. Впрочем, некоторые из казахстанцев, в разное время общавшихся с Абдужаббаровым, действительно придерживались радикальных взглядов. Но есть ли в этом вина «шейха Халила»? Как видно из материалов уголовного дела, которое расследовалось в Западно-Казахстанской области, в 2011 году во время встречи в Медине Абдужаббаров не только категорически отверг предложение радикально настроенных молодых людей возглавить джихад против казахстанских властей, но и пытался их остановить, заявив, что они «будут наказаны Аллахом за свои помыслы и действия». О фактах такого рода подконтрольные властям СМИ Казахстана предпочитают не упоминать. Среди других озвученных обвинений: руководство сообществом «хариджитов-такфиритов», пропагандирующим скрытый хиджрат (переселение), когда человек мысленно отчуждается от неисламского общества; «деструктивное» посредничество по религиозным вопросам между казахстанцами и некоторыми шейхами Саудовской Аравии и издание неких «преступных фетв» (точные ссылки на которые не приводятся). Проблемы в Саудовской Аравии Власти Казахстана неоднократно предпринимали усилия по возвращению «шейха Халила». По словам жены Абдужаббарова, когда в январе 2011 года истек срок действия паспорта ее мужа, консульство Казахстана на протяжении двух с половиной лет отказывало ему в выдаче нового документа, заявляя о необходимости вернуться на родину. Сейчас с аналогичной проблемой столкнулась и сама Динара. Ее старшему сыну, которому скоро исполнится 18 лет, и 16-летней дочери консульство также отказывает в выдаче паспортов. Приезжая в Медину, представитель консульства нередко «проводил беседы» с «шейхом Халилом». В 2012 году на одну из таких встреч вместе с ним пришли двое сотрудников КНБ, которые на протяжении двух часов в жесткой форме требовали от Абдужаббарова вернуться в Казахстан, угрожая, что в случае отказа он «сильно пожалеет». Последняя встреча с вице-консулом К. (фамилия и имя опущены при публикации) произошла в ноябре 2015 года - примерно за месяц до ареста «шейха Халила». Казахстанский дипломат заявил, что если Абдужаббаров не подчинится требованию Астаны о возвращении, то «мы предоставим такую информацию, что саудовские власти сами арестуют тебя и отправят домой». Он также напомнил о судьбе двух религиозных деятелей из Узбекистана, подвергшихся нападениям за границей: Обидхоне Назарове, получившем тяжелые ранения в результате покушения в Швеции в феврале 2012 года, и Абдулло Бухорий, застреленном в Турции в декабре 2014 года. Утверждают, что за обоими покушениями стояли спецслужбы Узбекистана. Вице-консул дал понять, что Абдужаббаров может попасть в «такую же ситуацию». В дальнейшем казахстанские власти отказались от идеи диалога с религиозным диссидентом, пытаясь добиться его выдачи уже от саудовских властей. 20 декабря 2015 года «шейх Халил» был задержан. Одновременно саудовская полиция задержала пятерых казахстанских студентов, обучавшихся в Исламском университете Медины. Лишь один из них был знаком с Абдужаббаровым. На протяжении двух недель арестованных казахстанцев допрашивали в Медине. Затем их перевели в округ Эль-Касим (в 500 километрах восточнее Медины), а через два с половиной месяца – в тюрьму города Абха на юго-западе страны. До начала марта граждан Казахстана содержали в одиночных камерах, а в Абха - в общих камерах отдельно друг от друга. Точная информация по делу недоступна. Родственники говорят, что адвоката у них нет, свидания невозможны, раз в неделю арестованным разрешают сделать из тюрьмы десятиминутный звонок домашним. Представителям консульства Казахстана во встрече также отказали. 31 марта 2016 года региональная казахстанская газета «Орал өңірі», выходящая в Уральске на казахском языке, опубликовала статью, в которой утверждалось, что Абдухалил Абдужаббаров, Максат Мураткалиев (выходец из Западно-Казахстанской области) и другие граждане Казахстана, задержанные в декабре в Саудовской Аравии, оказались за решеткой потому, что, якобы, имели «тесные связи» с теми, кто планировал ехать в Сирию, и со схваченными в Сирии боевиками. Автор статьи Улдай Сариева обвинила Абдужаббарова в распространении «ваххабизма» в Западном Казахстане и пропаганде «неправильного направления ислама» по всей стране, вследствие чего, по ее мнению, казахская молодежь уезжала в Сирию. Она также утверждала, что уральские «джихадисты» Нуржан Ергарин и Ернур Ахатов были учениками «шейха Халила», но это не соответствует действительности. Сам Абдужаббаров смог сообщить жене по телефону, что причиной его ареста стали недостоверные материалы, предоставленные саудовским властям спецслужбами Казахстана, и что сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции на родину. В апреле сотрудники КНБ в Южно-Казахстанской области вызывали на допросы родственников Абдужаббарова, требуя дать обличающие его показания, и заявляли, что в ближайшее время он предстанет перед следствием. Едва ли можно сомневаться в том, что в случае экстрадиции «шейх Халил» будет осужден на длительный срок на основе сфальсифицированных материалов спецслужб. Соб. инф. В Лондоне обсудили, как бороться с коррупцией в Казахстане 2016-05-20 13:53 ferghana@ferghana.ru (Сергей Дуванов, Питер Залмаев) Огласка панамских офшорных счетов актуализировала тему борьбы с коррупцией во всем мире. Не обошла стороной эта напасть и Казахстан: в поле зрения казахстанского общества попали несколько VIP-персон казахстанского истеблишмента. Несмотря на молчание на этот счет официальных СМИ, соцсети предали гласности имена фигурантов скандала. Вопросам коррупции в Казахстане было посвящено обсуждение, прошедшее вчера в Лондоне, в Британском королевском институте международных отношений (Chatham House) – авторитетном аналитическом центре. В качестве участников этого мероприятия хотелось бы прокомментировать как итоги этого обсуждения, так и общую ситуацию, как она нам представляется. Основной вывод большинства экспертов: счета с сомнительным происхождением казахстанских чиновников должны быть заморожены, а их владельцы должны доказать законность получения выведенных из страны денег. Пока не ясна правовая часть замораживания этих подозрительных денег и те процедуры, при помощи которых предполагается ими распорядиться. Кое-кто настаивает на немедленном возвращении таких денег в бюджет Казахстана. Кто-то предлагает вернуть их народу через специальные фонды, контролируемые гражданским обществом и парламентом. Однако проблема в том, что нет гражданского общества в Казахстане, нет и парламента, независимого от власти, а это означает, что деньги окажутся в руках чиновников, которые являются органической частью общей коррупционной системы. Поэтому лично мы отстаивали другую точку зрения: деньги, признанные грязными, ни в коем случае нельзя возвращать в бюджеты тех стран, откуда они были выведены. Нельзя возвращать ворованные деньги в страну, где коррупция и воровство чиновников остается первоочередной проблемой. Этим мы только укрепим авторитарную власть и пустим деньги по второму коррупционному кругу. К тому же это сработает на негативное восприятие обществом Запада как пособника тех, кто обворовывает страну. После панамского раскрытия всех псевдонимов, после всех конференций и публикаций должны последовать дела: замораживание активов, по которым есть подозрения в их незаконности. Родственники, знакомые и доверенные лица президентов и высокопоставленных госслужащих, ставшие владельцами состояний, - все должны доказывать законность происхождения своих капиталов. В отношении них должна действовать презумпция виновности. Этот процесс преследования грязных денег могут провести только власти демократических западных государств. Великобритании - в первую очередь. Это вполне реально: все фигуранты офшорных скандалов здесь живут, лечатся, растят детей и внуков, играют в гольф и поло. Их компании, тотально офшорные, доступны контролю британских спецслужб. Американские власти могут возбудить против них дела уже на том основании, что они совершают операции в их валюте, собирают деньги на нью-йоркских биржах. Нужна только политическая воля Запада. Сегодня это не только нужно народам тех стран, которые разъедает коррупция, но и выгодно Западу. Коррупционные потоки денег из стран постсоветского пространства разлагает американских и европейских чиновников и политиков, приобщая их к пагубной практике нарушения закона. Эти деньги делают западные банки всеядными, закрывающими глаза на любые, даже самые грязные деньги. Роскошная жизнь нуворишей из офшоров, их расточительство и амбиции негативно влияют на вкусы и мораль европейцев и американцев. Их появление способствует росту цен и даже меняет социальный характер тех районов, где селятся люди с деньгами из России, Казахстана, Украины, Азербайджана. Именно поэтому в Chatham House доминировала точка зрения, призывающая западные правительства к созданию реального механизма борьбы с нашей коррупцией. Наш месседж звучал примерно так: замoрозьте эти средства, эти яхты, дома, счета - и вы почувствуете, как изменится коррупционная составляющая в наших странах. И как следствие - политический климат. Создадутся новые реалии, в которых воровать и прятать деньги станет чрезвычайно трудно и опасно. Соответственно начнет меняться мотивация работы на государство - на службу придет новое поколение чиновников и политиков, ориентированных на другие принципы работы. Этому будет способствовать принципиальная политика западных государств, так что результат планируемого наступления на коррупцию будет зависеть, прежде всего, от позиции западных политиков, от их желания поставить барьер грязным деньгам из авторитарных стран. К слову сказать, Директива Евросоюза о противодействии отмыванию денежных средств, вступившая в силу в июне 2015 года, обязывает государства ввести ее нормы в свои национальные законодательства до июня 2017 года. Сергей Дуванов, независимый журналист; Питер Залмаев, Евразийская Демократическая Инициатива Россия: Члены ОНК сообщают о нахождении в московском СИЗО «Лефортово» без медпомощи тяжелобольного гражданина Турции 2016-05-20 13:55 ferghana@ferghana.ru ()  Ахмед Саха Унлу находится в карантинной камере. Он рассказал членам ОНК, что его задержали два дня назад в гостинице. По словам гражданина Турции, он занимается бизнесом и не виновен в инкриминируемом ему преступлении. Также он пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО. «Узнали от него, что он известный турецкий бизнесмен, агроном-инженер. Был другом Советского Союза и России. Суд выдал санкцию на арест. Обвиняется, вероятнее всего, в шпионаже. У Ахмеда целый букет заболеваний: рак, диабет (он на инсулине), больное сердце, сильный варикоз – вены. Получал радио и химиотерапию. Он плохо слышит. Слуховой аппарат забрали. Адвокат по назначению. Консул не приходил… Врачи во Франции, где он лечился, сказали Ахмеду, что осталось жить ему полтора года, а было это полгода назад», - пишет Светова. Между тем, врачи в СИЗО сказали, что «у них нет никаких медицинских документов, подтверждающих эти заболевания». «Я в советское время открыл границы между Турцией и Советским Союзом. Сейчас отношения между нашими странами испортились. Но, если я умру в тюрьме, то моя смерть – это будет большой политический скандал», - сказал напоследок Ахмед Саха Унлу членам ОНК. По словам Световой, сыну задержанного известно об аресте отца. Журналистка также отметила, что ее попытки дозвониться до турецкого консульства не увенчались успехом – на все звонки «отвечает» автоответчик. Редакция «Ферганы» обращает внимание турецких журналистов и посольства Турции в России на ситуацию с подданным их страны, которому, без сомнения, требуется юридическая и медицинская помощь. Кыргызстан заморозил свое участие в Международном Фонде спасения Арала 2016-05-20 14:26 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Динара Кемелова Динара Кемелова обратила внимание присутствующих на проблемы водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии, в частности, на деятельность Международного Фонда спасения Арала, который не учитывает гидроэнергетические аспекты водопользования и потребности отдельных государств Центральной Азии. «Неоднократно предлагаемые кыргызской стороной реформы МФСА не были реализованы, - говорится в релизе Министерства иностранных дел Кыргызстана. - В этой связи Кыргызстаном принято решение о «замораживании» своего участия в деятельности МФСА и его органов». Динара Кемелова отметила также, что без проведения полноформатной реформы МФСА Кыргызстан не видит перспектив в возобновлении своего участия в его деятельности. Международный Фонд спасения Арала (МФСА) создан в соответствии с решением глав государств Центральной Азии, принятым 4 января 1993 года в Ташкенте. Основной задачей фонда является финансирование и кредитование совместных практических действий и перспективных программ и проектов спасения Арала, экологического оздоровления Приаралья и бассейна Аральского моря в целом с учетом интересов всех государств региона. Учредителями фонда являются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Казахстан: Продолжаются аресты активистов; в Алма-Ате найдены «схроны» с арматурой и квартиры с оружием 2016-05-20 15:43 ferghana@ferghana.ru (Фергана) В Казахстане продолжаются административные аресты активистов: вечером 19 мая на 15 суток был арестован Лукпан Ахмедьяров - активист, бизнесмен, лауреат премии Питера Маклера, бывший главред газеты «Уральская неделя», журналист, на которого в 2012 году было совершено покушение. Арест произошел за вот этот пост в «Фейсбуке»:

Всего же в Казахстане, по подсчетам Азаттык, за последние два дня арестовано как минимум 25 активистов, и сейчас проходят обыски по их адресам. С обыском пришли в квартиру родителей Талгата Аяна: пришедшие с обыском прошли в квартиру и заперли двери изнутри, в обыскиваемое помещение не может попасть адвокат Бакберген Айтмамбетов. Обыск проходит в Атырау в офисе местного предпринимателя и гражданского активиста Ерлана Башакова, арестованного на 15 суток в ночь на пятницу. Есть информация, что обыску подвергся и дом активиста Макса Бокаева в Атырау, арестованного в ночь на 18 мая на 15 суток. Напомним, что речь идет об арестах активистов, которые высказывались публично и в социальных сетях о поддержке общенационального митинга по земельному вопросу, который якобы должен пройти завтра, 21 мая. При этом ни одна администрация в Казахстане не согласилась на проведение такого митинга, и аресты, как полагают наблюдатели, идут превентивно – чтобы не дать людям возможности выйти на несанкционированный протест. Официально на 21 мая назначено второе заседание правительственной комиссии по земельному вопросу, которое пройдет в Астане. Генеральный прокурор Казахстана уже выступил с предупреждением: «Призывы, т.е. организация незаконного митинга, как и сам факт участия в нем влекут административную или уголовную ответственность. Органы правопорядка обязаны пресекать любые нарушения и немедленно принимать предусмотренные законом меры, вплоть до уголовного преследования». Сегодня Бостандыкский районный суд Алма-Аты принял к производству иск к «Первому каналу Казахстана»: адвокат из Караганды Нурхан Жумабеков потребовал возмещения морального ущерба: его возмутило заявление ведущей телеканала Аймиры Шаукентаевой о том, что массовые акции протеста в регионах Казахстана по земельному вопросу были проплачены «заокеанскими врагами»: за каждого участника организаторы получали, по уверению Шаукентаевой, от 50 до 150 долларов. Как сообщает Азаттык, Жумабеков потребовал взыскать с телеканала 100 тысяч тенге. Тем временем сегодня в Алма-Ате сегодня был оцеплен район по улице Байсеитовой: телеканал КТК передал, что оперативники обнаружили спрятанные бутылки с горючей жидкостью и арматуру. Позже портал Тенгри.Ньюс уточнил, что арматура, металлические прутья и канистры с бензином были найдены в «схронах», а полиция Алма-Аты задержала 5 человек, в квартирах которых нашли несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты системы Макарова и ТТ, обрезы гладкоствольных ружей, несколько десятков боеприпасов к ним, четыре гранаты РГД-5, а также денежные средства на общую сумму 5 миллионов тенге. Связаны ли эти находки с намерением властей предупредить завтрашние возможные митинги, пока сказать невозможно, но многие видят в спецоперации полиции именно это стремление. |

| В избранное | ||