| ← Май 2016 → | ||||||

|

1

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

3

|

||||||

|

9

|

15

|

|||||

|

22

|

||||||

|

24

|

28

|

29

|

||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Белоруссия снова откажет Кыргызстану в выдаче беглого президента Курманбека Бакиева

|

Белоруссия снова откажет Кыргызстану в выдаче беглого президента Курманбека Бакиева 2016-05-27 10:14 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Белоруссия не выдает своих граждан другим странам, и вопрос выдачи бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева не стоит, поскольку он является гражданином Белоруссии. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил 26 мая представитель белорусской прокуратуры.

Как передает киргизский МИД, вопрос выдачи «граждан Кыргызстана, находящихся в международном розыске за различные правонарушения, совершенные на территории Киргизии, и пребывающих на данный момент на белорусской территории», был обсужден среди прочих 26 мая на переговорах в Бишкеке между директором департамента консульской службы министерства Эркином Асангуловым и начальником главного консульского управления белорусского МИДа Игорем Фисенко. Фактически киргизская сторона интересовалась Курманбеком Бакиевым и его приближенными, которые на родине были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Напомним, в 2010 году в Кыргызстане произошла так называемая «апрельская революция». В ходе штурма здания правительства в Бишкеке и последовавших затем беспорядков в городе погибли около 90 человек и полторы тысячи получили ранения. Президент Курманбек Бакиев вместе с сыном и братом бежал из страны, позже объявился в Белоруссии. На родине они были заочно обвинены в массовом убийстве, сопряженном с превышением должностных полномочий, и объявлены в международный розыск. В Белоруссии Курманбек Бакиев получил гражданство и приобрел недвижимость. В октябре 2015 года презентовал свою книжку «Боль, любовь и надежда: мой Кыргызстан». Ранее Минск уже отказывал Бишкеку в выдаче беглого президента и его близких. Между тем, в законе о гражданстве Кыргызстана, подписанном Курманбеком Бакиевым, говорится, что «гражданин Кыргызской Республики, имеющий также иное гражданство, рассматривается Кыргызской Республикой только как гражданин Кыргызской Республики»; «приобретение гражданином Кыргызской Республики иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Кыргызской Республики». Кроме того, выход из гражданства Киргизии не допускается, если гражданин «привлечен правоохранительными органами Кыргызской Республики в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда». Согласно закону о гражданстве Республики Беларусь, иностранец может стать белорусским гражданином, прожив на территории этой страны в течение семи лет непрерывно. Исключение может быть сделано только для «белорусов, а также лиц, идентифицирующих себя как белорусы, и их потомков (кровные родственники по прямой линии: дети, внуки, правнуки), родившихся за пределами современной территории Республики Беларусь; лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие достижения в области науки, техники, культуры и спорта либо обладающих профессией или квалификацией, представляющими государственный интерес для Республики Беларусь; лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, ранее состоявших в гражданстве Республики Беларусь». Узбекистан: Все на прополку хлопчатника - и учитель, и директор колледжа, и прокурор! 2016-05-27 10:30 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Горожане на прополке хлопчатника. Фото © Ozodlik.Org Сегодня работа у узбекского фермера кипит. Засеял поле хлопчатником, растет он здорово, дай бог каждому. В этом году редкими были случаи, когда фермер пересеивал заново. Почти всем удалось прорастить семена с первого раза. Помогли и продолжительные дожди, которые шли в конце апреля и в мае. Растения уже подросли. Но проблема в том, что вместе с ними подрос и сорняк. Он развивается намного быстрее, чем хлопковый куст. И если не очистить поле от сорняка своевременно, то - прощай, урожай: негодяй наберется силы и жизни хлопку не даст. Поэтому идёт сегодня по всему Узбекистану неистовая борьба за сохранение будущего урожая хлопка. Как организовать работу? Каждый сотрудник хокимията (администрации) областного уровня сейчас мобилизован в какой-то из районов, где на общественных началах является ответственным за конкретный участок хлопкового поля. Этих людей называют уполномоченными хокима (главы администрации) области. Есть уполномоченные и республиканского уровня, и районного. Одним словом, любой управленец, в обычное время не имеющий отношения к сельскому хозяйству, сегодня должен отвечать за своевременную прополку порученного ему хлопкового поля. По сути, все этапы выращивания и сбора урожая хлопка являются очень важными, ответственными, требующими особого внимания. Поэтому в связанных с главным растением Узбекистана кампаниях «руководство страны беспощадно к любому, кто встает на пути в выращивании хлопчатника», как любит заявлять на селекторных совещаниях премьер-министр республики Шавкат Мирзиеев. И действительно беспощадно. Даже к прокурорам и милиционерам. Их выгоняли и выгоняют с работы, если установят, что они недобросовестно отнеслись к выполнению своих добровольно-принудительно взятых на общественных началах обязательств по хлопковым полям. Данная публикация продолжает серию статей о жизни и работе узбекских фермеров. Предыдущие материалы: - Земли деградируют, фермеры разоряются - Маленькие хитрости большого поля. Рассказ одного фермера - Почему фермер молчит, когда его бьют?.. - Узбекистан: «Действительно, мы же рабы», или Как фотожурналист поехал собирать хлопок (фото, видео) - Узбекистан: 27 разгневанных фермеров заявили Генпрокуратуре и аппарату президента о жестокостях «продразверстки» Работники образования – важный ресурс В Узбекистане не видят ничего предосудительного в том, чтобы привлечь к сельскохозяйственным работам работников образования и здравоохранения. Это очень выгодная и, как правило, безропотная рабочая сила, готовая выполнить любые требования, исходящие от начальства. Как это происходит? Вот конкретный случай. Хоким одного из районов вызвал директора местного колледжа и прикрепил к его ведомству хлопковые гектары некоего фермера. Директор поехал к этому фермеру, поговорил с ним, выяснил, что у него - 30 гектаров отведенных под хлопок полей, которые фермер не способен очистить от сорняка своими силами. Срочно нужна помощь, то есть - люди. Но только преподаватели и технический персонал. Мобилизовать учащихся запрещено. Еще вариант - помочь фермеру деньгами, и тогда он сможет нанять для прополки других работников. Ныне всюду по республике на общественных началах созданы девичьи бригады, которые сами регулярно выезжают к фермерам и договариваются о работе за определенную плату. Тарифы разные: один день выезда стоит от 13 до 15 тысяч сумов каждому работнику (официальный курс доллара составляет 2919 сумов, курс «черного рынка» - 6100 сумов). Бригадир получает вдобавок по одной тысяче сумов за каждого привезенного им человека. Оплата транспорта тоже за счет фермера. Чаще всего используются микроавтобусы «РАФ» советского образца, рассчитанные на перевозку одиннадцати человек. Эти автомобили убрали с городских маршрутов и теперь их используют в селах, сажая в них по 18-20 человек и вывозя к фермерам. Один день транспортировки в зависимости из отдаленности хлопкового поля фермеру обойдется в 30-50 тысяч сумов. Можно договориться и другим образом: по гектарам. Если гектар хлопкового поля слишком засорен сорняком, стоимость прополки может составить до 150 тысяч сумов, но в среднем 40-70 тысяч сумов. Отдельные люди договариваются с фермером напрямую и работают, исходя из площади поля. Нередко бывает так, что фермеры приглашают людей работать, но платить им нечем. В первый день пообещают рассчитаться завтра, во второй скажут, что находятся на собрании у прокурора, в третий день опять что-нибудь придумают, чтобы отложить час расплаты. А в четвертый день за ними бегают бригадиры и их работники, чтобы выудить заработанные деньги. Но есть среди фермеров и настоящие хозяйственники, таких от 10 до 30 процентов. У них все работы распланированы, есть свои люди, с которыми договариваются в начале года, и они отвечают за конкретные гектары, обрабатывая их, как говорится, «под ключ»: проводят прополку, чеканку и так далее. Взамен получают оговоренные деньги или пшеницу, солому и так далее. Проблемы с очисткой полей от сорняка возникают у тех фермеров, которые пришли в сельское хозяйство случайно - между двумя оптимизациями 2008 и 2015 годов, и еще не умеют организовать свою работу. Таких в сельском хозяйстве сейчас большинство - около 70 процентов. Вернемся к нашему директору колледжа. После визита к хокиму и фермеру он собрал свой коллектив - 70 штатных работников (преподавателей и технический персонал) и сообщил им, что теперь они прикреплены к такому-то фермеру. Хоким района конкретно сказал: денег от фермера не требовать, но помочь надо. Если педагоги сами будут ежедневно выезжать на поле, то на обработку 30 гектаров им потребуется, как минимум, десять дней. При этом транспорт придется организовать самим, платить за него – тоже. Если каждый день отдавать за транспорт по 50 тысяч сумов, за десять дней придется выложить 500 тысяч. А еще надо подкрепляться: только обеды обойдутся еще в 500 тысяч. В полевых условиях кто-то из преподавателей может заболеть, а это дополнительные расходы на лекарства - от ста тысяч до одного миллиона сумов. Коллектив колледжа взгрустнул, поразмыслил и решил отделаться от фермера деньгами, скинувшись по 15 тысяч сумов с зарплаты. Итого - один миллион сумов. Директор отвез деньги фермеру, а тот обязался самостоятельно найти людей на очистку своего поля от сорняка. Обрадованный директор рассказал о проделанной им работе хокиму района и тот отпустил его восвояси. Но вскоре директора вызвали в областное управление колледжей, где поручили ему обработку земли другого фермера в другом районе области. Задачу решили тем же способом: 70 штатных единиц расписались в ведомости в получении аванса в размере 30 тысяч сумов, и директор отвез собранные такие образом два миллиона второму фермеру...

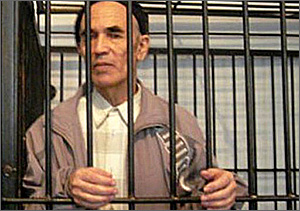

Не лучше ли откупиться? На днях хоким N-ской области вызвал к себе начальника областного управления колледжей и поручил очистить 300 гектаров хлопковых полей от сорняка в том районе, где расположен наш знакомый колледж – одно из пяти таких учебных заведений. Три дня назад начальник облуправления приехал в район, собрал директоров всех колледжей района и рассказал о поручении. Рядом с ним сидел прокурор области, который является уполномоченным по данному району. Он рассказал о важности поручения: сейчас критическая ситуация и требуется как можно быстрее очистить эти поля от сорняка, потому что выращивание хлопка - дело стратегическое. А тот, кто посмеет отказать в помощи, будет воспринят как зачинщик недовольства и противник нашего суверенного государства, пригрозил прокурор. И добавил, что категорически запрещается привлекать к этой работе учащихся: это наше будущее, оно должно учиться. А хлопковые поля велено очистить за пять дней. До 29 мая. Наш директор колледжа 24 мая собрал свой коллектив и сообщил, что теперь нужно сдать по 70 тысяч сумов, чтобы откупиться. Сумма больше, чем раньше, потому, что после продолжительных дождей сорняк очень подрос и окреп, а если опоздать еще на несколько дней, то потом о хлопке можно будет забыть: прополка станет невозможной. Педагоги и техперсонал сначала возмутились, некоторые покричали. А потом многие расписались в ведомости о получении 70 тысяч сумов в счет заработной платы. Если директор постарается, то добьется у райфинотдела, чтобы колледжу выписали дополнительные премии за, к примеру, «отличные показатели», затем составят ведомость и деньги будто раздадут отличившимся преподавателям и техперсоналу. На самом деле этими средствами... откупятся от прополки. Соб. инф. Кыргызстан: Дом осужденного правозащитника Азимжана Аскарова пытаются конфисковать 2016-05-27 11:25 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Азимжан Аскаров. Фото «Азаттык» Супруга правозащитника Хадича Аскарова рассказала, что под вечер 25 мая к дому, расположенному в селе Базар-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области приехали около двадцати человек: люди в милицейской форме, судебные исполнители и представители Фонда Госимущества Кыргызстана. Они сообщили, что прибыли для конфискации дома в собственность государства, затем осмотрели имущество Аскаровых, сделали опись и сфотографировали дом. На следующий день в Базар-Коргон выехал адвокат «Бир-Дуйно Кыргызстан» Валерьян Вахитов, он встретился со старшим судебным исполнителем ПСИИ (подразделения службы судебных исполнителей) Базар-Коргонского района З.Сапарбаевым, который сообщил, что работники Фонда Госимущества Киргизии приехали с приказом о передаче дома, где живет Хадича Аскарова, в собственность государства. Адвокат встретился также с работниками Фонда, которые представились как Айсулуу Орозбекова и Жанат Аманакунова, и выразил желание взглянуть на приказ, но ему отказали, заявив, что приказа у них нет - остался у представителя Фонда по Джалал-Абаду. Вахитов отправился в Джалал-Абад, где созвонился с представителем Фонда Госимущества Г.Абдыкеримовой, чтобы встретиться и посмотреть вышеуказанный приказ. Но она сообщила по телефону, что никакого приказа у нее нет и по этому вопросу необходимо обратиться в главный офис Фонда Госимущества - в Бишкеке. В связи с происходящим «Бир Дуйно Кыргызстан» заявляет, что «неоднократные попытки судебных исполнителей и иных лиц произвести конфискацию дома, где проживает Хадича Аскарова, являются грубым нарушением или сознательным игнорированием ими требований Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики. В этом нормативном акте установлен перечень имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда. В этот Перечень входит и жилой дом, в котором проживает семья осужденного. Дом, где проживает Хадича Аскарова, является единственным жилищем, оставленным в наследство Азимжану Аскарову после смерти его матери. Считаем, что Фонд Госимущества Кыргызской Республики или его работники не вправе вмешиваться в процесс конфискации имущества осужденного (если есть такие действия), поскольку порядок исполнения конфискации имущества и органы, производившие такие действия, четко прописаны в указанном нами выше Уголовно-исполнительном кодексе Кыргызской Республики. Незаконные действия чиновников разных уровней должны пресекаться Генеральной Прокуратурой КР, как главным институтом, призванным осуществлять надзор за законностью», - говорится в обращении «Бир Дуйно Кыргызстан». Правозащитное движение направило 27 мая в Генеральную прокуратуру Киргизии обращение с требованием защитить семью Аскаровых от незаконных действий и запугивания представителями местной власти и Фонда госимущества. Отметим, что попытки конфискации имущества Аскарова, приговоренного 15 сентября 2010 года к пожизненному заключению с конфискацией имущества, предпринимаются в то время, как Комитет ООН по правам человека призвал Кыргызстан освободить Азимжана Аскарова и аннулировать решение о признании его виновным, а Верховный суд и Генпрокуратура Кыргызстана заявили о готовности отреагировать и пересмотреть приговор правозащитнику. Подробнее о деле Азимжана Аскарова можно прочитать, пройдя по этой ссылке. Генпрокуратура Казахстана: 21 мая задержан 51 человек, четверо арестовано, 12 - оштрафовано 2016-05-27 15:00 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Напомним, что 21 мая в разных городах Казахстана прошли задержания граждан, вышедших, по мнению прокуратуры, на незаконные акции протеста по земельному вопросу. Накануне по всей стране прошли задержания активистов, которые заявляли о своем возможном участии общенационального митинга, намеченного на 21 мая. По данным правозащитников, было задержано более 30 человек. Генпрокуратура объяснила эти задержания необходимостью проведения «индивидуальных разъяснительно-профилактические мероприятий». «На сегодняшний день действия полиции в органы прокуратуры обжаловали 17 граждан, из них 8 обратились через одного из участников правительственной комиссии по земельной реформе, - говорится в релизе ведомства. - Доводы этих граждан будут тщательно рассмотрены прокурорами в индивидуальном порядке. Действиям сотрудников органов правопорядка будет дана соответствующая правовая оценка». Казахстан: Правозащитники возмущены приговором Гузяль Байдалиновой 2016-05-27 15:26 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Гузяль Байдалинова «Фергана» приводит заявление правозащитников полностью. 23 мая 2016 года владелец оппозиционного сайта Nakanune.kz журналист Гузяль Байдалинова была приговорена судом первой инстанции к полутора годам лишения свободы по обвинению в распространении заведомо ложной информации. Поводом стали публикации на сайте Nakanune.kz, а также на заблокированном в Казахстане оппозиционном сайте Respublika-kaz.info критических материалов, якобы компрометирующих «Казкоммерцбанк». Ранее, летом 2015 г. суд уже обязал Г.Байдалинову выплатить «Казкоммерцбанку» 20 млн. тенге (более $100000) за публикацию критического письма читателя. Г.Байдалинова была взята под стражу 26 декабря 2015 года после обысков, прошедших в офисе редакции сайта и квартирах журналистов интернет-издания, и с того момента находилась в заключении. Заявляем, что осуждение журналиста к лишению свободы за публикацию спорных мнений является грубым нарушением международных стандартов и международных обязательств Казахстана по соблюдению принципов свободы выражения. Эти принципы содержатся во многих международных документах по правам человека, решениях Комитета ООН по правам человека и Европейского суда по правам человека, и в целом для данной ситуации сводятся к следующему: - СМИ принадлежит важнейшая роль в содействии осуществлению права граждан быть информированными, в обеспечении свободной дискуссии по вопросам, которые имеют общественный интерес; - любое ограничение свободы выражения мнения или информации, которое оправдывается необходимостью защиты репутации других лиц или организаций, должно иметь истинную цель и доказуемый результат, направленные на защиту законного права на репутацию; - приговоры о лишении свободы, приостановление права на выражение своего мнения через конкретные СМИ или занятие журналистикой, или какой-либо другой профессией; чрезмерные штрафы и другие жёсткие уголовные наказания недопустимы в качестве санкций за нарушение законов о диффамации, какими бы вопиющими не были порочащие репутацию сведения. Предоставляя свою площадку для освещения различных, зачастую противоречивых точек зрения, интернет-портал Nakanune.kz действовал в соответствии с принципом плюрализма СМИ, который предполагает публичное обсуждение общественно важных вопросов и публичную же реакцию героев публикаций на высказанные претензии, рекомендации и пожелания. Вместо того, чтобы использовать спорные публикации как прекрасный повод для публичного укрепления своей положительной репутации через ряд статей, интервью и дискуссий, «Казкоммерцбанк» инициировал уголовное преследование. Необоснованное использование следствием и судом статьи 274 Уголовного кодекса РК «Распространение заведомо ложной информации», которая предусматривает ответственность только в случае тяжких последствий, лишение Гузяль Байдалиновой свободы за выполнение профессионального журналистского долга вызвало прямо обратный эффект: ухудшение репутации банка и ухудшение международного имиджа страны. Мы призываем власти Казахстана освободить из-под стражи Гузяль Байдалинову, прекратить преследование журналистов и независимых СМИ, путем законодательной реформы и совершенствования правоприменительной практики обеспечить в стране возможность реального соблюдения права на свободу выражения. Узбекистан: В Ташкенте пенсионерам отказывают в справках, если они не переводят свои пенсии на карту 2016-05-27 17:01 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Как рассказала «Озодлику» (узбекская служба Радио Свобода) 65-летняя жительница Яшнабадского района города Ташкента Лариса Кузнецова, сотрудники Пенсионного фонда отказывались дать ей справку о доходах, пока она не согласилась «добровольно» перевести 10 процентов своей пенсии на пластиковую карту. «Мне нужно было сдать справку в посольство России о моих доходах за 3,5 года. По этой причине я обратилась в отделение Пенсионного фонда Яшнабадского района. Сотрудник Фонда спросил, есть ли у меня пластиковая карта. Я ответила, что карточки у меня нет. Тогда он мне заявил: «Откройте сначала пластиковую карту и переведите на нее 10 процентов своей пенсии. Потом мы дадим вам необходимую справку». Я сказала ему, что пластиковая карта мне не нужна. А он мне в ответ: «Тогда и справки не будет». Я обратилась к их начальнику, так и он мне сказал то, что я услышала от его подчиненного. Мне очень нужна была эта справка, поэтому я вынужденно написала заявление о том, что хочу перевести 10 процентов своей пенсии на пластиковую карту», - рассказывает Лариса Кузнецова. По ее мнению, сегодня узбекские пенсионеры стали самым незащищенным слоем населения. «Оказывается, сначала они просят пенсионеров написать заявление о переводе 10 процентов пенсии на пластиковую карту, а затем постепенно переводят на пластик 30-50 процентов. Вместо поддержки пенсионеров правительство, наоборот, ставит их в очень затруднительное положение. Нам нужны наличные деньги. Мы идем на базар и покупаем самые дешевые овощи и картофель. Молоко и кислое молоко тоже покупаем у частников. Если покупать продукты питания через пластиковые карты в магазинах, то это обойдется нам в два-три раза дороже. Было бы хорошо, если бы правительство не трогало сейчас пенсии граждан», - говорит пенсионерка. Сотрудник Пенсионного фонда подтвердил «Озодлику» информацию о таком принуждении переводить часть пенсий на пластиковые карты. «Согласно приказу хокима (главы) города, в каждом районном отделении Пенсионного фонда создан специальный штаб по переводу пенсий на пластиковые карты. К этому штабу прикреплены сотрудники банков и Пенсионного фонда. Их основная задача – найти путь для перевода на пластиковые карты по меньшей мере 30 процентов пенсий. Они ежедневно дают отчет в хокимият (администрацию) о том, сколько пенсионеров были переведены на пластиковые карты. Каждый понедельник на селекторном собрании хоким Рахмонбек Джахангирович отчитывает начальников штабов. Поэтому сотрудники Пенсионного фонда и придумывают разные способы, чтобы перевести на пластик хотя бы 10 процентов пенсий», - пояснил собеседник «Озодлика». Напомним, что в указе президента Ислама Каримова «О дополнительных мерах по стимулированию развития системы расчетов с использованием банковских пластиковых карточек» говорится о недопущении зачисления пенсионных средств на пластиковые карты в принудительном порядке. Однако по дворам ходят агитаторы, уговаривающие пожилых людей согласиться на перевод пенсий на карты, а некоторые пенсионеры с удивлением узнают, что они уже написали соответствующие заявления. Подробнее о ситуации с пенсиями в Узбекистане можно узнать, прочитав следующие материалы: «Узбекистан: Получить пенсию и не умереть» Листая старые страницы. Туркестанский дневник Веры Никитиной. 1914 год 2016-05-27 17:21 ferghana@ferghana.ru (Фергана) В 1914 году ученый-почвовед, будущий основоположник научной школы почвоведения на Урале, а пока сотрудник Министерства земледелия России Василий Никитин отправился в свою очередную экспедицию в Туркестан, где занимался изучением возможности ведения там сельского хозяйства. Исследования Никитина проводились в рамках знаменитой Столыпинской аграрной реформы: крестьянам, уставшим от малоземелья в европейской части Российской империи, помогали переселиться в малонаселённые Сибирь и Туркестан. В этот раз ученого сопровождала его жена Вера. В пути она вела дневник, который являет собой уникальный исторический документ, отразивший дух времени и запечатлевший удивительный мир российского Востока начала XX века. Вместе с фотографиями Туркестана он сохранился в семье автора и был передан интернет-изданию «Пермская трибуна» Еленой Чирковой, внучкой Василия и Веры Никитиных. Издание опубликовало фрагменты Туркестанского дневника Веры Никитиной, снабдив тематическими заголовками - для удобства восприятия текста. «Фергана» с любезного разрешения «Пермской трибуны» предлагает выдержки из дневника Никитиной вниманию своих читателей. В первой части публикуются фрагменты записей с 23 по 25 августа 1914 года, описывающие путь четы Никитиных из Центральной России в Ташкент. Попутчики С Сызрани до Самары еле сели в вагон. Хорошо, что езды всей часов шесть. Попали неудачно в какое-то кабаре. Ехали шансонетная певичка, богатый купчик и заграничный студент. Сразу появились карты, вольные разговоры, и было противно. Недавно отъехали из Оренбурга. Едем уже больше двух суток. Настроение очень приподнятое, воодушевлённое, все понимают серьёзность переживаемого момента, у всех одно желание — разбить немцев. Постоянно раздаётся рёв сирен — это мчатся с вокзала автомобили с ранеными, их встречают массы народа. Ехать пришлось с почтовым поездом и с пересадкой. Места сначала достали хорошие на верхних полках. Публика, как в Москве, живёт войной. С нами в купе села дама, у которой призвали на войну мужа и двух братьев. Она очень нервно настроена — только что провожала мужа до Вильны. Говорит, поехала бы и дальше, да муж не взял, а, быть может, потом будет вспоминать каждый час, проведённый вместе.

Приключения русского француза в Австрии Ехал также один француз, уже пожилой. Он ехал из Австрии, где его восемь дней продержали в плену. Вот натерпелся, бедняга! Без ужаса не может вспомнить своего пребывания там. Он офицер запаса. Объявление войны его застало во Франции, и он решил, что сможет проехать через Австрию в Россию. Но там его задержали, посадили в тюрьму — в какую-то каморку вместе с бродягами. Каждый день он давал 90 рублей, и за это ему еле удавалось ухватить стакан холодного кофе и кусок гнилого сыра. За надобностью не выпускали, и поэтому воздух в каморке был ужасный. Спать пришлось прямо на полу. С трудом его пропустили в Румынию, где к русским относятся хорошо. «Я даже заплакал, — говорил он, — когда очутился на русском пароходе, идущем в Россию».

Немецкий мальчишка С нами в вагоне, оказывается, едет семейство немцев — мать, двое детей и гувернантка. Они тщательно скрывают своё происхождение, но мальчишка, несмотря на строгие, очевидно сделанные ему внушения, всё-таки проговорился. Утром, проснувшись, говорит мне с верхней полки с хитрой миной: «А мы русские!». Этим он себя выдал. Потом ещё зашёл разговор, что русские солдаты будут стрелять в немцев. Он спрашивает: — За что? — За то, что они безобразничают. — А моя мама разве тоже безобразничает? — А ведь она русская. — Нет, немка. А в неё будут стрелять? — Нет, в женщин не стреляют. — А в меня? Боится, бедный немчура. Очевидно, наслушался всяких разговоров. По Туркестану Много жарче, душно. Далёкие горизонты, пески, покрываемые бедной растительностью, стада верблюдов, соляные озёра. Уныло, безлюдно, безжизненно, и всё-таки своеобразно красиво. Какая-то важность, сознание мощи разлито в пустыне этим видом важно выступающих верблюдов. Сила — мёртвая и страшная. Начинаем чувствовать, какое благо — вода. Страшно подумать обходиться без неё в этой пустыне.

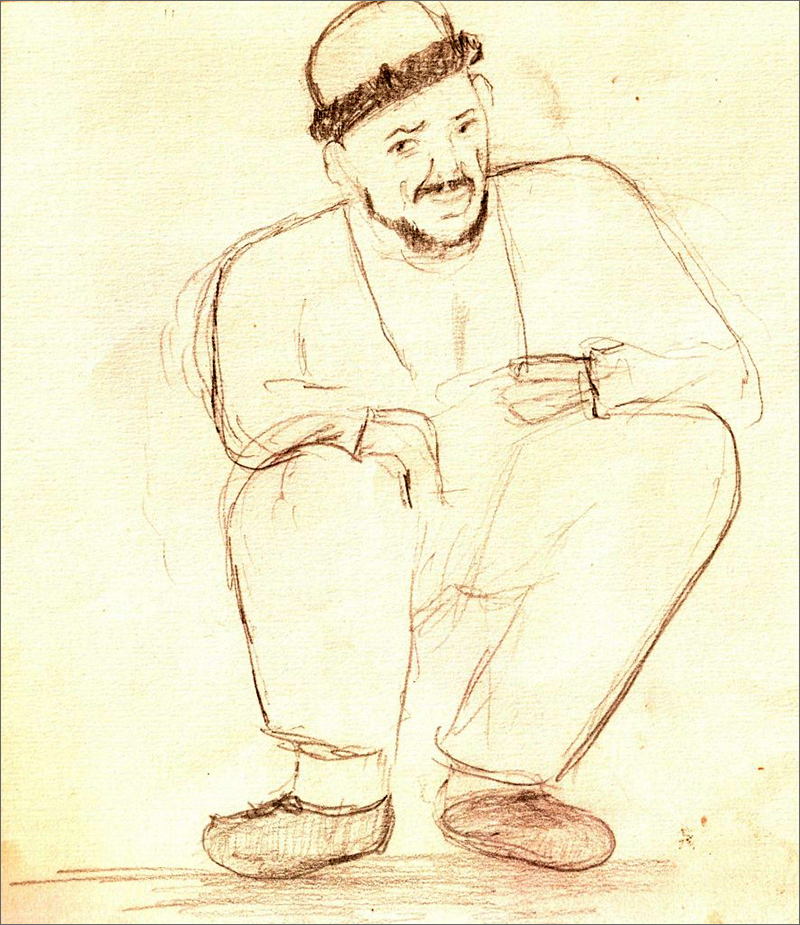

На станциях встречаются сарты (Осёдлое население Средней Азии, вошедшее в состав узбекского народа. – Прим. «Пермской трибуны») и киргизы, но пока немного. Продают виноград и арбузы. Военные поезда встречаются и здесь, но уже настроение не то, что в Москве. Здесь война не господствует над всем. И сама невольно забываешь о ней и делаешься покойной. Настроение хорошее, чувствую себя бодро. Здесь совсем туркестанская жара. Когда выходишь на платформу, впечатление, что стоишь перед горячей печью. Проезжали нынче заросли камышей и саксаула. Аральское море видала вчера вечером при луне, но здесь лишь его залив. «Старый» Ташкент Наконец, мы добрались до Ташкента. Поезд пришёл сюда в семь часов. Солнце ярко светит, но ещё прохладно. Напились кофе на вокзале и отправились смотреть город. В нашем распоряжении было пять часов. Сели на трамвай и отправились в «старый город», наиболее меня интересовавший. Какое впечатление производит Ташкент? Нужно быть художником, чтоб передать это впечатление. Он сразу очаровывает, этот восточный город. Чем? Сразу не разберёшься. Поражает эта пышная листва, это богатство листвы, всюду аллеи громадных пирамидальных тополей, красиво свешиваются листья плакучей ивы. И всё это залито солнцем — ярким, палящим, ослепляющим глаза южным солнцем. По улицам в ярких, красочных костюмах движутся сарты. Удивительно красивы при свете солнца их расписные яркие халаты, подпоясанные яркими платками, белые чалмы, накрученные на головах, бронзовые загорелые лица, чёрные бороды, глаза. У некоторых на головах «тебятейки» — маленькие шапочки, расшитые золотом, бархатом. Некоторые сарты во всём белом, и только выделяется смуглое лицо. Они все рослые, и много красивых лиц. Здесь же встречаются армяне и бухарские евреи с длинными бородами и библейскими лицами.

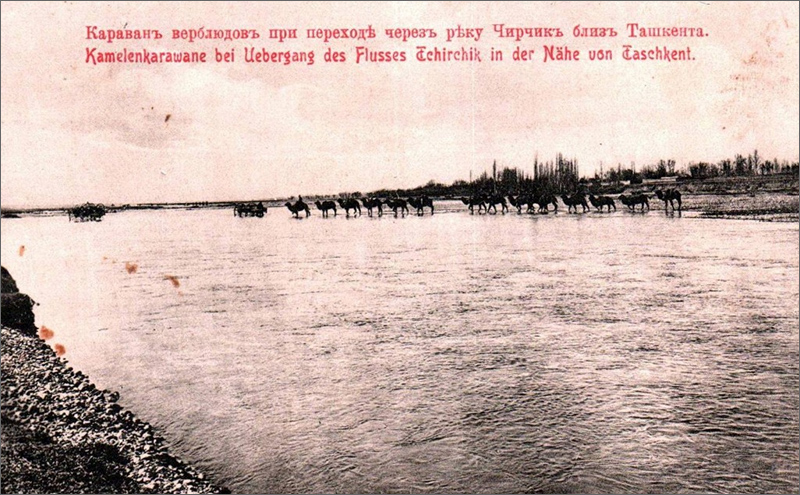

Большей частью сарты сидят у лавок на коврах, на корточках, ведут разговоры. Вот какой-то важный сарт развалился на ковре полулежа, курит «чилим» (большую трубку). Посредине улицы едут повозки, но чаще сарты на ослах и верхом на лошадях, часто по двое — причём один держится за спину другого. Важно колыхаясь на ходу, выступают караваны верблюдов, нагруженных тюками. Смотрю всё время в окно трамвая, и всё поражает и интересует. Вот последняя остановка, дальше трамвай не идёт — начинается старый город. Мы слезли и направились на базар. Здесь русских уж почти не встречается, всё сарты. Грязь, пыль, какую трудно себе вообразить, рои мух. Но какая своеобразная красота! Вспоминаются сказки Шахерезады. Узкие улицы, если их можно так назвать, по которым чуть проезжает арба. Дома — но что здесь, собственно, называется домами? Под этим именем подразумевают здесь нечто другое. Заборы, перегородки, террасы, коридоры, лабиринты закоулков — всё из глины, маленькие окошечки. Грязные канавки, из которых пьют воду. «Чайхана», где сарты сидят на корточках, пьют чай, курят чилим и ведут разговоры. Вот топится печь на улице, и оригинальный пекарь печёт лепешку — громадные поджаристые круги, которые выглядят довольно аппетитно. Лавок здесь масса, торгуют всем — особенно много фруктов. Всюду глаз видит чудный наливной виноград, дыни, арбузы. Около лавок развешаны товары — яркие платки, ткани. Продают и сласти — местный сахар большими комками, какие-то конфекты громадных размеров и в ярких бумажках. Всюду здесь снуёт «красота Ташкента» — маленькие сарты, какая прелесть! Что за очаровательные мордочки с чёрными бойкими живыми глазёнками в ярких «тебятейках», украшенных перьями, — они напоминают райских птичек. Насколько апатичны взрослые сарты, настолько живы и веселы их ребятишки. Нам встретилась группа школьников, они немного говорят по-русски. Рассказывали, что идут учиться в русскую школу. Проводили нас до самого трамвая, попрощались, и у меня надолго остались в памяти их весёлые, славные мордочки. Какую-то таинственность, нечто мистическое вносят ещё движущиеся по улицам, как сфинксы, закутанные с ног до головы в какие-то странные одеяния женщины. На лица их опущено покрывало из чёрной марли. В этом сверкающем красками городе только эти мрачные однообразные фигуры вносят диссонанс. Многие несут за спиной ребятишек, которые руками держатся за шею матери.

«Новый» Ташкент Русская часть города уже совсем иная. Здесь встречается мало сартовских построек. Улицы мощёные, широкие, усаженные пирамидальными тополями, ходит трамвай, есть довольно приличные магазины. Хорошее здание женской гимназии, театр, выстроенный великим князем (имеется в виду Николай Константинович (1850–1918), двоюродный дядя императора Николая II. Проживал в Ташкенте. Крупный предприниматель и благотворитель. – Прим. «Пермской трибуны») в сартовском стиле. Среди парка памятник Кауфману (Константин Петрович фон Кауфман (1818–1882), выдающийся русский военный и государственный деятель, туркестанский генерал-губернатор, руководил завоеванием и преобразованием Средней Азии. – Прим. «Пермской трибуны»). По тротуарам проходят русские иногда, но больше сарты. Наряду с экипажами встречаются арбы и верблюды. Пыли здесь тоже много, но всё-таки сравнительно чисто. Вообще русский город выглядит лучше многих наших уездных городов, не говоря уж о красоте, которую ему даёт восточный отпечаток. Жаль, что в нашем распоряжении было мало времени, а то я с удовольствием пробыла бы ещё несколько дней в этом сверкающем красками восточном городе...

Продолжение следует Более 5,5 тысяч пострадавших от наводнений в Таджикистане нуждаются в экстренной помощи 2016-05-27 17:35 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Свыше 5,5 тысяч таджикистанцев нуждаются в экстренной гуманитарной помощи – продовольствии, одежде и средствах гигиены, сообщает «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода) со ссылкой на данные Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана. Обследование масштабов нанесенного стихией ущерба в наиболее пострадавших районах Рудаки и Пенджикент показало, что обильные дожди и селевые потоки полностью или частично разрушили 140 домов, и сотни человек остались без крова. В общей сложности от стихийных бедствий пострадали более 2300 жителей Пенджикента и свыше 3200 жителей района Рудаки, которые ожидают помощи в восстановлении своего жилья.

По сообщению офиса ООН в Таджикистане, 119 семьям района Рудаки, оставшимся без крыши над головой, оказывается гуманитарная помощь в виде муки, масла, сахара и других продуктов питания. Вместе с тем, жители обеспокоены отсутствием жилья и способностью властей восстановить их разрушенные дома до наступления зимних холодов. Напомним, начиная с 9 мая, обильные осадки и последовавшие за ними наводнения унесли жизни трех человек, затопили сотни жилых домов, разрушили несколько мостов в Пенджикенте, районе Рудаки, Файзабадском, Дарвазском и других районах республики. По прогнозам синоптиков, неустойчивая погода продлится до 29 мая, и по-прежнему сохраняется угроза схода селей и паводков. |

| В избранное | ||