| ← Май 2011 → | ||||||

|

8

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

15

|

|||||

|

21

|

22

|

|||||

|

29

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Кыргызстан: В Бишкеке открывается выставка художника и правозащитника Азимжана Аскарова

|

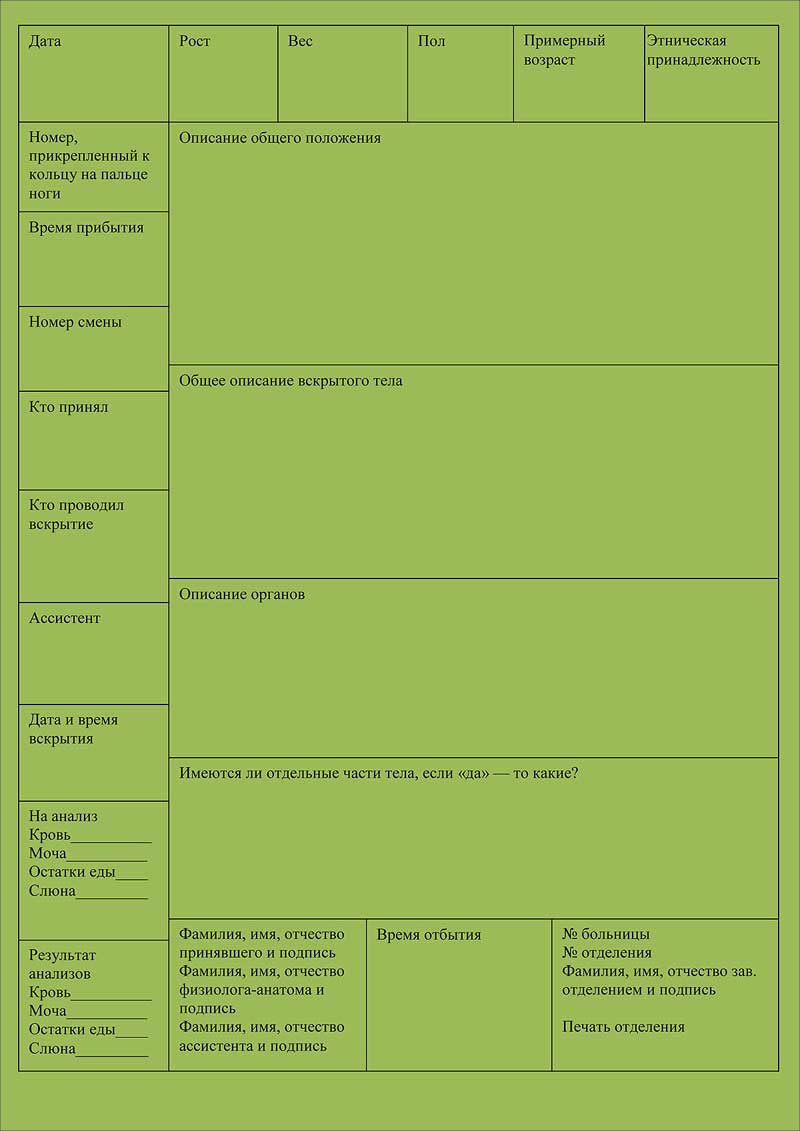

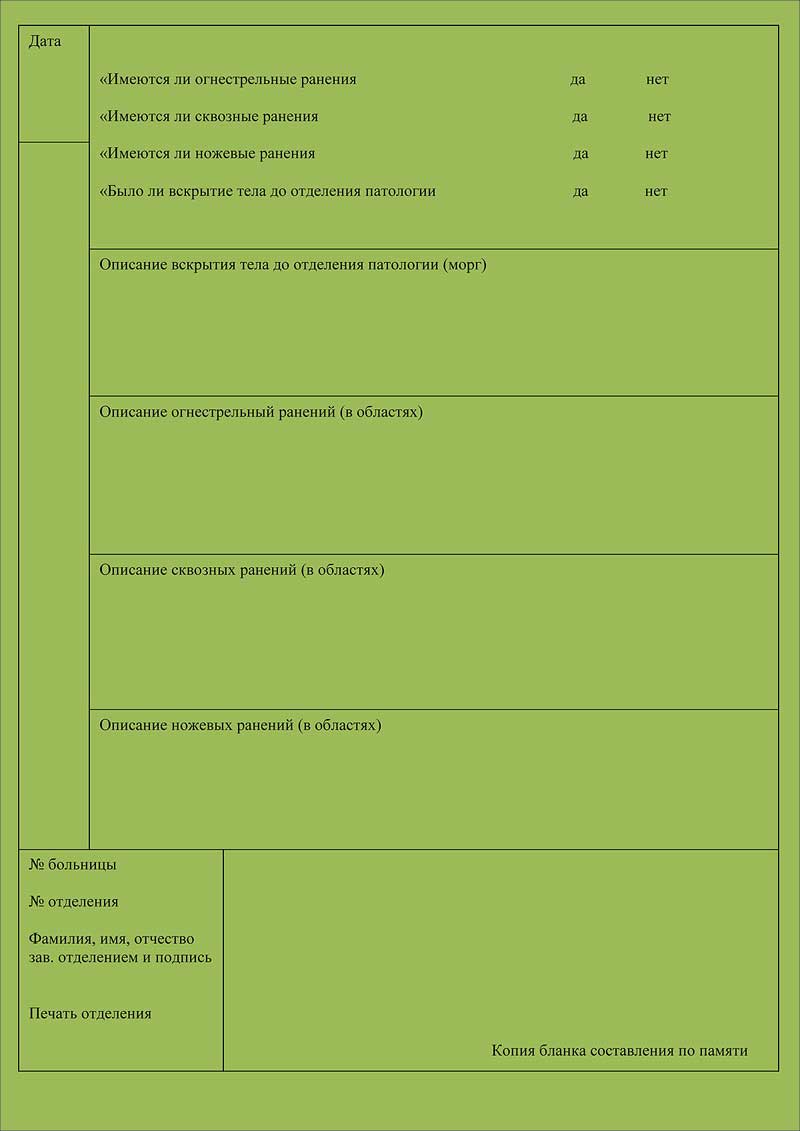

Кыргызстан: В Бишкеке открывается выставка художника и правозащитника Азимжана Аскарова 2011-05-17 09:29 ИА Фергана.Ру 17 мая в Бишкеке открывается выставка работ художника и правозащитника Азимжана Аскарова. Имя Азимжана Аскарова как правозащитника, осужденного на пожизненное заключение по обвинению в организации массовых беспорядков, призывах к свержению власти и возбуждении национальной вражды во время июньских событий на юге Кыргызстана, сегодня известно всему миру. Однако мало кто знает, что в 1977 году Аскаров закончил республиканское художественное училище в Ташкенте. Он является автором сотен полотен, в которых отображаются природа и быт Ферганской долины, у него немало портретов. Благодаря супруге Азимжана Аскарова Хадиче в Бишкек удалось привезти около 50-ти его работ. Экспозиция организована при содействии Фонда развития демократии (Замира Сыдыкова), APRA-групп (Назира Раимкулова), ПЦ «Граждане против коррупции» (Толекан Исмаилова), Коалиция «За демократию и гражданское общество» (Динара Ошурахунова), «Кылым Шамы» (Азиза Абдрасулова), «Голос свободы» (Сардар Багишбеков), Фонд «Открытая позиция» (Дмитрий Кабак) и группы правозащитников и активистов. Выставка работ А.Аскарова пройдет в Бизнес-центре «Россия» по адресу: г.Бишкек, ул.Раззакова, 19, этаж 17. Церемония открытия — 17 мая в 17.00. Контактный телефон: 0-771-360-515 Азимжан Аскаров занимается правозащитной деятельностью с 1996 года, является членом общественной организации «Справедливость», действующей в Джалал-абадской области. Он работал в корреспондентском пункте «Базаркоргон», а затем возглавил общественную организацию «Воздух», публиковался в правозащитном бюллетене «Право для всех», на сайте «Голос свободы», участвовал в программах Хельсинского Фонда по правам человека. 16 июня 2010 года Азимжан Аскаров был задержан по подозрению в организации массовых беспорядков. Его обвинили в покушении на удержание лица в качестве заложника, в незаконном хранении боеприпасов, возбуждении межнациональной вражды и организации массовых беспорядков. 15 сентября 2010 года Ноокенский районный суд приговорил правозащитника к пожизненному заключению. О «деле Аскарова» – подробно: Международное информационное агентство «Фергана» Россия: При пожаре в центре Москвы погибли семь граждан Таджикистана 2011-05-17 10:55 ИА Фергана.Ру В ночь на 17 мая в полурасселенном здании в Большом Афанасьевском переулке Москвы произошел сильный пожар, унесший жизни семи человек. Погибшие оказались гражданами Таджикистана, сообщает Интерфакс со ссылкой на и.о. пресс-секретаря ФМС России Залину Корнилову. Как передает РИА Новости, пожар начался на цокольном этаже в полурасселенном трехэтажном доме в 05.54. Спасти удалось 20 человек, среди которых были дети, девятерым понадобилась медицинская помощь. По словам начальника пресс-службы столичного МЧС Евгения Бобылева, по предварительным данным, в сгоревшем доме проживали дворники - граждане стран СНГ. Сейчас рассматриваются две версии причины пожара - неосторожное обращение с электрооборудованием и неосторожное обращение с огнем. Следственная группа проводит необходимые следственные действия для установления причин произошедшего. Уголовное дело в связи с пожаром возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (статья 109 уголовного кодекса России), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. ФМС проверяет законность пребывания на территории страны рабочих из Средней Азии, живших в этом нелегальном «общежитии». Пожарные в феврале-марте проверяли дом, и управляющая компания была оштрафована за нарушение правил пожарной безопасности. По предварительным данным, на верхних этажах жили три семьи, а на цокольном этаже поселились гастарбайтеры. Здание находится в ветхом состоянии и подлежало расселению. Международное информационное агентство «Фергана» Рассказ о 300 замученных андижанцах вызывает сомнения, но в тюрьмах Узбекистана действительно пытают и убивают 2011-05-17 12:49 Фергана Зарегистрированная во Франции правозащитная ассоциация «Права человека в Центральной Азии» на днях опубликовала доклад «Система пыток и внесудебных казней в Узбекистане». Вряд ли возможно преувеличить значение избранной темы: документально подтвержденные сообщения о внесудебных казнях практически неизвестны, хотя слухи об этом в республике циркулируют постоянно. По очевидной причине мы не могли пройти мимо 53-страничного исследования, подготовленного Надеждой Атаевой и Дмитрием Беломестновым. Возвращаясь к трагическим андижанским событиям 13 мая 2005 года, авторы доклада напоминают, что тогда было совершено массовое убийство; точное количество погибших до сих пор неизвестно. Узбекские власти проигнорировали призывы провести независимое международное расследование. При этом они широко рекламировали процесс гуманизации уголовного законодательства. Через три месяца после трагедии в Узбекистане был издан президентский указ об отмене смертной казни с 1 января 2008 года, и вот уже более трех лет в стране не приговаривают к высшей мере наказания. На практике же власти систематически нарушают право граждан на жизнь, верша внесудебные казни. Часть первая. Рассказ бывшего врача Андижанской областной больницы В первой части доклада ассоциация «Права человека в Центральной Азии» сообщает, что год назад она получила свидетельство одного из бывших сотрудников морга при Андижанской областной больнице. Он рассказал, что в период с сентября 2005 года по февраль 2006 года осмотрел там более 500 тел, из них как минимум 300 - со свежими следами телесных повреждений, включая огнестрельные ранения. Тела поступали в морг в сопровождении сотрудников СНБ и регистрировались в специальных «зеленых картах». Большей частью это были тела мужчин, но было также примерно 20–25 тел женщин в возрасте от 20 до 40 лет, в том числе одна беременная, 6 тел детей в возрасте от 3 до 10 лет. Документы, удостоверяющие личность, во всех этих случаях отсутствовали, поэтому имена убитых неизвестны. Вместо таблички с именем к каждому телу был прикреплен семизначный номер. В «зеленые карты» помимо идентификационного номера вписывалось заключение о смерти и сведения о наличии и характере ран. «Поначалу эта информация вызвала у нас сомнение, - пишут авторы доклада. - Но она получила косвенное подтверждение из других источников. Нам известно об имевших место в 2008-2010 годах случаях исчезновения людей после задержания их сотрудниками правоохранительных органов. Родственники этих жертв под угрозой расправы отказывались их искать». Исследователи отмечают, что представленные в докладе схемы и документы, по которым регистрировались жертвы внесудебных казней, бывший сотрудник морга при Андижанской областной больнице восстановил по памяти. Он гражданин Узбекистана, родился в Ферганской области, имеет медицинское образование (в целях безопасности его имя не называется). По его словам, с 17 мая по 6 сентября 2005 года он содержался под стражей в здании СНБ города Коканда. С сентября 2005 года по февраль 2006 года был командирован на работу в Андижанскую областную больницу в качестве ассистента в патологоанатомическое отделение. Через два месяца ему приказали выполнять обязанности анатома. Говорит свидетель: «На самом деле я оказался на площади имени Бобура [в Андижане] случайно. С 12 мая [2005 г.] я был в отпуске. В тот день вместе с бывшими однокурсниками из <...> медицинского института мы собрались у нашего друга в Андижане. Из нас, одиннадцати друзей, пятеро жили в этом городе, поэтому удобнее для всех было встретиться там. В ночь с 12 на 13 мая мы не спали. Общались. Было очень весело. А потом пошли все вместе встречать рассвет. По дороге обратно зашли в ресторан рядом с парком имени Бобура, опять попили там чаю и уже когда направлялись домой к другу, то услышали с разных сторон, как люди собираются на площади. И все жители города Андижана собираются в поддержку 23 предпринимателей. Все шли на площадь - женщины с детьми, старики, мужчины. Было очень шумно. И тогда на площади мы услышали, как мужчина по громкоговорителю говорил: «Пусть приедет президент! Пусть он выслушает нас, посмотрит, как мы живем». Его слова находили поддержку у толпы, и люди в ответ ему тоже что-то кричали. Через некоторое время подъехала военная машина, кузов которой был закрыт брезентом. Из машины стали выпрыгивать военные и выстраиваться напротив толпы. Началась паника, а потом мужчина через микрофон стал всех успокаивать и говорить: военные пришли нас охранять, все в порядке. И снова послышался гул людских голосов. <…> И вдруг неожиданно для всех эти военные стали стрелять во все стороны, и в какое-то мгновение передо мной изменилась картина. Я видел, как со стонами умирали люди, которые еще несколько минут назад стояли передо мной живые. Такое трудно представить, и не дай Бог такое видеть! Сквозь свист пуль я услышал душераздирающий крик малыша, который плакал на груди своей убитой матери, а вокруг было много крови. Я все это видел и стоял как вкопанный. А потом я почувствовал, что меня кто-то схватил за плечи. Я обернулся и увидел однокурсника, он стал трясти мою руку, одновременно пытаясь меня утащить с этой площади. Он кричал во весь голос: «Бежим! Бежим скорее отсюда!». Мы бежали, и вокруг было много убитых и еще больше убегающих… А тот малыш все продолжал кричать: «Мама!». (Согласно докладу Хьюман Райтс Вотч, около 10 часов толпа, большую часть которой к тому времени составляли безоружные люди, была обстреляна: по одним данным, из БТРа, из его боковых люков, по другим – еще и с военных машин, проезжавших мимо площади, в результате чего было убито 10-12 человек. Но основной обстрел произошел вечером - примерно в 17.20. Военные открыли огонь с платформ грузовиков, которые, двигаясь по проходящей мимо площади дороге, на минуту-две останавливались и обстреливали собравшихся. Судя по времени, это мог быть лишь первый обстрел, однако рассказчик снабжает его явными чертами второго. – Прим. ред.) <…> Прямо с площади мы убежали через узкие переулки и оказались на дороге, где было одностороннее движение. Там мы смогли поймать попутную машину, и кое-как я добрался до города Коканда. А дома все было тихо, никто ни о чем не знал. Я не побоялся рассказать об увиденном только маме, и мы оба молчали. <…> Во время допроса мне пришлось назвать имена всех однокурсников, с которыми я встречался в Андижане с 12 на 13 мая, и рассказать следователям все, что в тот день увидел. Может быть, со всеми моими однокурсниками произошло то же самое, я не знаю. С тех пор я никого из них не видел и ни с кем не пытался связаться». «Рано утром 16 мая 2005 года я проснулся от дикого крика матери. Я выбежал из комнаты и увидел незнакомого мужчину, который держал ее руку за спиной, прижимая мать к стене. Я тут же вступился за мать, попытался освободить ее руку, чтобы облегчить ее страдания. И вдруг он мне сказал, что сам отпустит маму, если я не буду делать глупостей, иначе будет хуже. Я согласился, потому что у меня не было другого выбора, я-то догадывался о цели его визита. Мы с мамой спрашивали человека в штатском: «Почему? За что?» Он заявил, что нам ответят в отделении, но что это за отделение - не сказал. Он заковал меня в наручники и повел к своей машине. За дверью я увидел его напарника в серой форме сотрудника спецслужб. Вместе мы уехали на их машине. Меня привезли в здание СНБ [Cлужба национальной безопасности] города Коканда [Ферганской области]. Мы сразу заехали в подземный гараж или какое-то подобное помещение. Как только машина остановилась, двое сотрудников спецслужб повели меня к лестнице, потом вниз по ней налево, и мы долго шли через длинный коридор. Один из сопровождавших меня открыл последнюю дверь с левой стороны коридора и вошел, а другой остался со мной. Дверь была чуть приоткрыта, и я услышал: «Привезли еще одну обезьяну!» «...Меня завели в небольшой кабинет. Там стояли стол и железный стул с приспособлением для ног, прикрепленным к передним ножкам. Когда садишься на этот стул, ноги поднимаются вверх градусов на 30, как на гинекологическом кресле. Спина в это время упирается в железную спинку, отчего сдавливается шейный позвонок. В кабинете было душно, накурено и отвратительно пахло. На столе находились стопка бумаг и большая настольная лампа. Меня раздели до трусов, посадили на кресло и сняли наручники. Двое сотрудников спецслужб тут же стали связывать мои руки и ноги и привязывать их к креслу нитью, которая как лезвие прорезала кожу, если я начинал двигать рукой. Потом включили лампу и направили ее свет на меня. Я не мог разглядеть человека, сидящего за столом, из-за дыма и яркого света лампы. Мне стало страшно. В панике я стал задавать вопросы: «Что вы делаете? Почему вы все это делаете?». В ответ я получил удар по затылку и почувствовал боль, после чего услышал, что тут вопросы задаю не я. Начиная разговор со мной, следователь предупредил, что если я хочу уйти отсюда своими ногами, то должен говорить правду. Он заявил: «Мы знаем, чем ты там занимался, у нас есть видеосъемка». И тогда я понял, что их интересует Андижан. Когда я был на площади Бобура, то видел там мужчину с видеокамерой, поэтому поверил, что у них есть видеозапись. Мне стали задавать вопросы: почему? когда? зачем? с кем? как? у кого? дата? время? Вопросы повторялись снова и снова. Я рассказал о том, что знал, и о том, что видел 13 мая 2005 года на площади Бобура. Каждый раз после ответов меня били резиновой дубинкой по паху или по животу. Это происходило очень долго. Тех, кто меня допрашивал, было много, они постоянно менялись. И все задавали одни и те же вопросы. Мне не давали спать. От усталости у меня закрывались глаза. Они сменялись, как сменяется караул, а я оставался в этой ситуации и не видел конца и края своим мукам!». «..они сняли с меня обувь и носки. Меня все больше охватывала паника. Я увидел в углу напротив ведро, в котором было много веток (розги). От веток шел запах хлорной извести. Их смачивают в хлорке, чтобы быстро не ломались. Они добивались от меня «признания» в том, что я был участником событий на площади Бобура в Андижане. Они постоянно предлагали мне подписать заявление о том, что я участвовал в митинге и специально для этого приехал в Андижан. Я не могу сказать точно, сколько продолжались пытки и допросы, но, мне кажется, очень долго. От сильной боли я на некоторое время потерял сознание. Очнулся, когда меня облили холодной водой». «У входа в маленькую камеру с меня сорвали футболку и трусы. Я оказался абсолютно обнаженным. Я был посажен в холодную камеру размером около 2–2,5 м в длину и 1,5–2 м в ширину, без окон и освещения. Пол, стены и потолок в камере были из бетона, там стояла железная кровать. Не помню, сколько я лежал на холодном полу босой, раздетый и обессиленный. Потом за мной пришли и снова увели на допрос. Когда меня вернули с допроса, у входа в камеру мне прямо угрожали расправой, если я не подпишу их бумаги. Я даже не пытался сопротивляться, потому что у меня не было сил. Они это видели и все равно стали гонять меня по камере, как животное. И все это время мои руки были в наручниках за спиной. Знаете, страх смерти дает физические силы». [Свидетель плачет.] После недолгой паузы свидетель продолжает: «Тот, кто пережил такие истязания, перестает верить людям и считать себя живым человеком. После такого уж точно становишься другим!». [Свидетель плачет.] «Все эти издевательства повторялись каждый день, порой по два раза на дню. Как только в очередной раз открывалась дверь, меня начинало колотить - я уже прощался с жизнью. У меня не было сил все это терпеть. А жить мне хотелось все сильней и сильней». [Свидетель плачет.] «Иногда мне давали еду. Такой едой не кормят даже животных». «Однажды открылась дверь камеры, и вошел какой-то человек. Он сказал, чтобы я оделся. Я не мог подняться. У меня не было сил. Он накричал на меня и выругался матом, но я уже не мог подняться даже под угрозой смерти. У меня просто не было физических сил. Видя мое состояние, он подошел ко мне и помог мне встать. Я кое-как надел трусы, и он вытолкнул меня из камеры. Каждый раз, когда я падал, он, поднимая меня бил по затылку (или по спине) или ударял кулаком в грудь. Весь путь он держал меня за часть наручников, где замок, между двумя руками. Когда я падал, он поднимал меня левой рукой до удобного ему положения. Он бил меня в область желудка. Так мы с ним дошли до двора и остановились у автомобиля. Как потом оказалось, это была машина, на которой приехал мой брат (Свидетель был освобожден после того, как родственники передали за него денежное вознаграждение должностным лицам СНБ. – Прим. авторов доклада). С меня сняли наручники. И больше я ничего не помню. Я пришел в себя в домашней постели [6 сентября 2005 года]. Рядом со мной сидели мама и врач. Мы ей доверяем, так как давно живем по соседству. Оказывается, брат привез меня домой в ночь с 3 на 4 сентября. И только тогда я понял, что этот ад длился почти три с половиной месяца. Я попытался встать и не смог, так как почувствовал боль во всем теле, но больше всего в области почек и малого таза. От переохлаждения я получил болезнь почек, которой страдаю до сих пор. И еще почти две недели после того, как я пришел в себя, у меня был постельный режим под наблюдением нашего доверенного врача. В этом состоянии меня застал сотрудник СНБ, который пришел, чтобы сообщить мне, что я должен прийти к ним в отделение 23 сентября 2005 года. Никакие оговорки по поводу моего состояния сотрудник СНБ не принимал. Он резко сказал: «Это приказ!» и ушел. До ареста я весил 92 кг, а через три месяца заключения и пыток мой вес составлял 48 кг. И я до этого никогда не болел». [Свидетель плачет.] «23 сентября 2005 года у здания СНБ меня встретили. Завели в кабинет, в котором я был впервые. За столом сидел следователь Олим, его имя я услышал от его коллеги, когда он к нему обращался. Сам он мне не представился. Он тут же стал меня обвинять в предательстве Родины и в клевете, заявляя, что я распространяю ложную информацию по поводу событий в Андижане. Я стоял и молчал, поскольку уже знал точно, что любые мои объяснения обернутся против меня. Через некоторое время он успокоился и подал мне бумагу, говоря, что я должен ее подписать. Об остальных документах они позаботятся сами, добавил он. Эта бумага называлась «Направление на выполнение добровольных работ в городе Андижане в областной больнице в отделении № 12 (морг)». Следователь Олим мне сказал: «Подписав этот документ, Вы становитесь сотрудником Андижанской областной больницы, отделения 12 (морг), и внештатным сотрудником Службы национальной безопасности». Он объяснил, что я обязан осматривать тела умерших и описывать причину их смерти. Эту информацию я должен был хранить в тайне. Олим недвусмысленно мне заявил, что в случае отказа от сотрудничества меня снова арестуют. И я под принуждением «добровольно» подписал согласие работать на СНБ в андижанском морге. Вот так я пошел на их [СНБ] условия». «В феврале 2006 года моя «служебная командировка» в Андижанский морг завершилась. (В Андижанском морге свидетель работал с 23 сентября 2005 года. – Прим. авторов доклада). Я вернулся на свою прежнюю работу [в Кокандскую городскую больницу]. Но я по-прежнему жил в состоянии страха, потому что понимал, что в любой момент меня могут отправить в другую подобную «командировку» или вовсе убить, чтобы уж я точно замолчал. Каждый месяц я посещал сотрудника СНБ, чтобы он отмечал, что я на месте. Он расспрашивал, как у меня дела, работаю ли и так далее. И в то же время своим вниманием мне подавали сигнал, что я от них зависим и обязан буду выполнить любое их поручение. Поэтому я постоянно искал возможность уехать из страны. Сложность моего отъезда состояла в том, что у меня не было печати ОВИРа, разрешения на выезд [выдается территориальным отделением управления внутренних дел Узбекистана]. По большому блату мне удалось «купить» это разрешение. Потом мне помогли через соседнюю страну получить визу [Свидетель смог получить визу в одну из стран Восточной Европы]. Я прилетел в Европу через Москву. На следующий день уже в новой стране я нашел адвоката, и он посоветовал мне попросить политическое убежище». Режим работы сотрудников морга свидетель описывает следующим образом: «Я работал по скользящему графику с сентября 2005 года до конца февраля 2006 года. В неделю у меня было по пять-шесть 8-часовых рабочих дней. Смены были с 08:00 до 16:00, с 16:00 до 24:00, с 00:00 до 08:00. В каждой смене работало 2–3 человека. Состав смены был такой: Начальник смены. Он не участвовал во вскрытии тел. Он ставил диагноз, подписывал «зеленую карту» и ставил печать. В морге было 2 начальника смены. Патологоанатом. В отделении их было трое. Ассистенты. Их было 5 человек. Ассистенты участвовали в осмотре тел. Один или два, в зависимости от объема работы во время смены. Ассистенты были оформлены в отделении интенсивной хирургии или реанимации, в тот период их временно перевели на работу в морг. В то время в морге работало от 16 до 18 человек, из них пять женщин, остальные мужчины. Сотрудникам было от 25 до 45 лет. Все они имели медицинское образование». «В Андижанском морге тела регистрировались, как и везде, по следующим категориям: - лица, скончавшиеся от болезни и несчастных случаев. Если этот человек умер в больнице, например, в реанимации, он поступал в морг уже с заключением о причинах смерти. У всех этих покойных были родственники, и их точно забирают родные. Эта категория лиц регистрируется на бланке белого цвета, который называется среди сотрудников «белая карта». За все время моей работы в этом морге мне пришлось осмотреть только два тела людей, скончавшихся по возрасту и зарегистрированных по «белой карте». - люди, личности которых не установлены. Они хранятся 40 дней в холодильной камере; их хоронят за счет государства, если за это время родственники не будут найдены. Все эти дни через средства массовой информации правоохранительные органы дают объявление о местонахождении тела с описанием примет. Эта категория тел регистрируется на бланке красного цвета, так называемой красной карте. Эти тела хранятся в отдельной морозильной камере. - остальные категории людей оформлялись по «зеленой карте» - это бланк зеленого цвета. Впервые я его увидел в этом морге. В нем тела регистрируются не по имени, а по семизначному номеру, который совпадает с номером на бирке, прикрепленной к большому пальцу левой ноги, и на «зеленой карте». Номер примерно такой: №0112184, и всегда начинается с «нуля». Номер, указанный на бирке, совпадает с номером в «зеленой карте». Эти тела поступали в Андижанский морг на скорой помощи или на каталке, где тело покрыто белой тканью. Они обследовались в первую очередь и составляли большую часть тел, поступающих в морг Андижанской областной больницы. Бланк зеленого цвета заводится исключительно на тела, которые привозят сотрудники СНБ.

«Каждый раз тела по «зеленой карте» в морг привозили на автомобиле марки РАФ с закрашенными белой краской окнами, с надписями по бокам «03», «Скорая медицинская помощь». Внешне машина не отличалась от обычной кареты скорой помощи, но водители вели себя как люди из военной системы и общались исключительно с сотрудниками СНБ. Заполненную «зеленую карту» после описания осмотра тела клали на полку у стены рядом с дверью кабинета сотрудников СНБ. Тела, поступившие по «зеленой карте», жестко контролировались сотрудниками СНБ, которые находились в отдельном кабинете в морге. Их заносили в помещение морга и помещали в коридоре. Там же их предварительно осматривали люди в погонах, чтобы узнать какое у них ранение - огнестрельное, ножевое или какое-то другое. Потом тело поступало в комнату-холодильник. Сотрудники СНБ все время следили за работниками морга и не пускали на его территорию посторонних». «Даже в туалет все ходили в сопровождении сотрудника СНБ. Такой жесткий контроль и постоянное наблюдение не позволяли мне сделать фотокопию документа, фотографию тела или каких-либо предметов. Тела поступали почти всегда теплые, через 1–3 часа после наступления смерти. У них не было еще признаков трупного окоченения. На описание тел уходило много времени, поэтому за смену больше 4 трупов осмотреть не удавалось. Тела, поступившие по «зеленой карте», забирали из морга быстро, через несколько часов после осмотра, максимум - через три дня. В отличие от других поступающих на вскрытие тел, они не регистрировались в учетных книгах морга. Документы о вскрытии каждого тела, поступавшего по «зеленой карте», оформлялось в двух экземплярах. Один отправляли в СНБ как медицинское свидетельство, скорее всего для того, чтобы родственники могли взять там справку о смерти и разрешение на захоронение. Второй экземпляр хранился у сотрудника СНБ, имевшего кабинет в помещении морга, и регистрировался в журнале, к которому имел доступ только он».

«За телами, поступившими по «зеленой карте», чаще всего никто не приходил. А если вдруг приходили родные - это случалось крайне редко, - то справку о смерти им выдавали под контролем сотрудника СНБ. Родные заходили к нему в кабинет - там они брали справку о смерти, разрешение на захоронение, он [сотрудник СНБ] звонил в ЗАГС, потом назначались дата и время встречи в ЗАГСе, где выдают свидетельство о причинах смерти. Мы, сотрудники морга, редко могли видеть этих родственников. Обычно мы были заняты или нам говорили, чтобы мы не выходили, пока забирают тело. Заключение о причинах смерти начальник смены всегда согласовывал с сотрудниками СНБ. В свидетельстве о смерти человека, умершего от огнестрельного ранения в область сердца, в качестве причины смерти было указано заболевание сердца. Дежурный начальник смены как-то раз нервничал и проговорился мне об этом. Тела, на которых были видны следы от побоев, выдавались не сразу. Их после осмотра выставляли в коридор, где отключались кондиционеры. Тогда появлялись трупные пятна, и процесс разложения тела ускорялся. Такие тела нужно было обязательно быстро хоронить. Складывалось такое впечатление, что сотрудники создавали условия для быстрого разложения тел и увозили их уже тогда, когда возникала необходимость срочного их захоронения». «В обычном морге нет кабинета СНБ, и сотрудники службы безопасности не вмешиваются в процесс осмотра тела. Все тела оформляются по персональным данным, и никакие данные не засекречены. Никакой «зеленой карты» там нет. Сотрудники между собой спокойно общаются. В андижанском морге постоянно была обстановка страха, и все боялись задавать друг другу вопросы. Если мы и общались, то задавали вопросы друг другу так, чтобы сотрудники СНБ слышали, что мы общаемся исключительно по работе. Мы даже курить выходили по одному. Я не знаю, сохраняется ли сейчас там такой режим, но в период моей работы было именно так». По словам рассказчика, в обязанности сотрудников Андижанского морга входило вскрытие тел, то есть разрез мягких тканей, извлечение пуль и наложение швов в области ножевых или пулевых ранений. Причину смерти устанавливал начальник патологоанатомического отделения (морга) Андижанской областной больницы. Пули изымались в присутствии сотрудника СНБ и сдавались ему под расписку. Затем он уходил, и начинался осмотр тела. В отдельных случаях сотрудник СНБ полностью контролировал процесс работы анатома и ассистента. Свидетель с целью исследования вскрывал тела в области ножевого или пулевого ранения. Чтобы скрыть его внешние признаки, на этом месте затем делался надрез больше самого ранения и зашивался так, чтобы создать видимость разреза ткани по медицинским показаниям. Увеличенный и зашитый разрез при необходимости можно было представить результатом вскрытия. Это позволило бы скрыть истинные причины смерти. Методика осмотра тел с огнестрельными и ножевыми ранениями, поступавших по «зеленой карте», отличалась от общепринятой тем, что вначале осматривался желудок, а не голова. Методика осмотра мужчин и женщин отличалась. Порядок осмотра мужчин был такой: желудок, грудь (легкие), сердце, кишечник, почки, печень, половые органы. Женщин осматривали так: желудок, груди (осмотр внешний и внутренний), сердце, кишечник, печень, почки, матка и половые органы. Желудок. Для анализа брались остатки пищи, но чаще всего приходилось осматривать тех, кто за 18 часов до смерти не ел, поэтому у них брался на анализ желудочный сок. Этот признак также говорил о том, что эти поступающие тела вряд ли находились в домашних условиях. Их организм был заметно истощен. Печень. Скальпелем с поверхности печени, которая покрыта тонкой пленкой, делался соскоб для анализа микрофлоры. Кишечник. Описывались изменения в кишечнике. Часто встречались повреждения перехода между тонким и толстым кишечником и повреждение прямой кишки в месте соединения с толстым кишечником. По моему мнению, это происходило после того, как при жизни человеку через прямую кишку под большим давлением вливали горячую жидкость (свыше + 41°), возможно, с примесью глицерина. Это приводило к разрыву кишечника. В результате начинался перитонит, и человек мог прожить максимум 4-5 дней. В этом случае в кишечнике усиливаются процессы гниения, там собираются все отходы жизнедеятельности и газы. Вскрывать такие тела было особенно тяжело. Сотрудники СНБ не разрешали нам делать описание анального отверстия в случае повреждений, характерных для сексуального насилия. Они цинично говорили патологоанатому в спину: «Это нам неинтересно!» По наблюдениям свидетеля, 25-30 процентов из всех осмотренных тел имели разрывы анального отверстия, из них около 15 процентов скончались от огнестрельных ранений. «В то же время сотрудников СНБ интересовали патологические изменения кишечника, но они не позволяли вносить эту информацию в «зеленую карту». Мы говорили им об этом устно. Они ничего не записывали, а только слушали». Мочевой пузырь и почки. Почки осматривались на предмет повреждений. Мочевой пузырь вскрывался, моча изымалась и передавалась в лабораторию на анализ. Половые органы. Всегда проводилось внешнее и внутреннее исследование половых органов женщин. Внутренние половые органы исследовались на предмет беременности. При беременности сроком более шести месяцев эмбрион исследовался отдельно. После исследования зашивался только живот. Внутри половые органы не зашивались. Это требование андижанского морга нарушало общепринятую практику». По словам интервьюируемого, после вскрытия тело помещалось в холодильник. Для трупов с огнестрельными и ножевыми ранениями в морге был отдельный холодильник. Если в холодильнике не было места для тела, его оставляли в коридоре на два-три дня. Тела выглядели по-разному. Они поступали: - совсем без одежды; - в старой гражданской одежде; - в черной одежде. «Тела были грязные, грязь была видна на спине, в области таза и талии, верхней части ноги, от локтей до плеч. Цыпки в области щиколоток, шеи. Исходивший от тел запах свидетельствовал о том, что люди долго жили в антисанитарных условиях. Я не исключаю того, что большинство тел поступало из мест заключения, но также могли быть и бездомные». «В помещении морга рядом с входной дверью находился кабинет, в котором постоянно были сотрудники СНБ. Обычно там находился один дежурный, а по праздникам - двое-трое. Их имена никто никогда не знал. Между собой мы им давали разные клички, например, одного мы называли «здоровый мужик», «ворона». Когда нам надо было что-то сказать им, мы старались своим присутствием обратить на себя внимание и потом быстро сообщали суть дела. Близко общаться с ними мы боялись. Эти сотрудники менялись приблизительно каждые шесть часов. Сотрудники СНБ все время следили за работниками морга и не пускали на территорию морга посторонних. Даже в туалет все ходили в сопровождении сотрудника СНБ. Туалет находился в 100 метрах от морга». «За время работы в Андижанском морге я осмотрел около 500 тел, из них примерно 300 были с огнестрельными ранениями, ножевыми, сквозными ранениями, скончавшиеся от истязаний. Из трупов с огнестрельными ранениями больше всего было тел мужчин в возрасте от 16 до 55 лет, около 20–25 тел женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Я хорошо помню, что осмотрел 6 тел детей с огнестрельными ранениями, им было от 3 до 10 лет». «Я перечислю те случаи, которые мне больше всего запомнились. В первую очередь это дети. Был мальчик 10 лет, у него имелись огнестрельное ранение в глотку и огнестрельное ранение в область живота, на его теле были следы побоев, нанесенных при жизни. Я изъял пулю из черепа шестилетнего ребенка, на его теле также были следы побоев, нанесенных при жизни; они не были смертельными. Тела этих детей имели признаки обезвоживания и истощения». «Однажды привезли труп женщины со сроком беременности 20 недель. Я это тело запомнил хорошо, потому что она была перед смертью изнасилована, на ее левой груди имелась свежая рана - был отрезан сосок. Женщина получила внутренний химический ожог половых органов, на ее теле было несколько ножевых ранений, и скончалась она от огнестрельного ранения. Я изъял пулю из ее правой груди». Мне пришлось вскрыть пять или шесть тел мужчин без внешних признаков убийства. Но при вскрытии выяснялось, что их почки серьезно повреждены, а легкие наполнены кровью и слизью. Вскрывая такие тела, было невозможно найти печень или другие жизненно важные органы, внутренности были превращены в месиво. У этих людей были настолько разорваны внутренние органы, что их жизнеспособность составляла лишь 20%, а это несовместимо с жизнью. [Человек может выжить, если у него сохраняется минимум 40% жизненно важных органов]. Эти тела имели характерные признаки - светло-розовые пятна на коже и мягкий живот. Тела с такими внутренними повреждениями разлагаются очень быстро, поэтому мы их вскрывали в первую очередь. <…> На этих телах не было огнестрельных или ножевых ранений, но повреждения их внутренних органов были несовместимы с жизнью. Предполагаю, что заключенных, погибших от разрыва внутренних органов, избивали тяжелыми предметами, завернутыми в мягкую ткань. При автодорожных происшествиях клиническая картина бывает другой». «Были и другие тела, которые, как я думаю, также принадлежали заключенным, потому что на теле были видны рубцы от заживших порезов. Они отличались от обычных - были истерзаны, истощены, избиты, на них встречались ножевые ранения, сквозные ранения, в ряде случаев были отрезаны части тела, ногти отсутствовали или под ногтями были следы от колющих предметов, нередко кровавые следы доходили до основания ногтя. На стопах встречались следы от шипов и всевозможные порезы. У двух тел еще при жизни были прострелены ладони, и была большая кровопотеря. В нескольких случаях на таких истерзанных телах - на голенях, нижней части икр, ступнях, ладонях - были глубокие раны, сделанные весьма острым предметом, вероятно, скальпелем. Раны были при жизни очень грубо зашиты. Но эти люди погибли от огнестрельных ранений. У многих тел, поступавших в морг по «зеленой карте», были вывернуты ноги и руки. Я хорошо запомнил два мужских тела. У этих двух умерших легкие были усохшими - так бывает при длительном нахождении в среде, где есть химические отравляющие вещества. Я предполагаю, что это были бывшие заключенные, которых принуждали работать на вредном производстве без спецодежды и противогазов». «В мою смену был случай, когда привезли тело мужчины, измученного и изуродованного при жизни. Когда мы с ассистентом стали его вскрывать, то он начал дышать. У него появился пульс, и он открыл глаза. В моей практике это был первый такой случай. Мы с ассистентом тут же побежали к заведующему моргом. Сразу появился дежурный сотрудник СНБ. Узнав, что случилось, он закрыл нас троих в кабинете и ушел. А через несколько минут он вернулся и приказал нам работать дальше. Когда мы пришли в операционную, то увидели на теле человека свежие раны, приведшие его к смерти. После смены сотрудник СНБ вызвал нас к себе в кабинет и сказал, чтобы мы молчали обо всем, что произошло». О правдивости вышеприведенного рассказа Мы полностью воспроизвели весь этот рассказ, поскольку обвинение властей Узбекистана в тайном убийстве как минимум 300 человек (а рассказ, без сомнения, является обвинением) – вещь слишком серьезная, чтобы пройти мимо него. И в случае хотя бы косвенного подтверждения приведенных в нем фактов о них следовало бы кричать на весь мир. Однако при внимательном рассмотрении этой истории наружу немедленно начали выпирать разного рода нестыковки, без остатка разрушающие стройную, на первый взгляд, картину. Как выше уже говорилось, даже первая часть рассказа, когда интервьюируемый описывает события на площади Бобура, вызывает сомнения в его присутствии в этом месте: слишком уж она картинно живописна. Продолжает он, как выясняется, совершенно в том же духе. Не внушает доверия и его рассказ о том, как он сидел три месяца голый в здании СНБ, а затем был отпущен на свободу за «денежное вознаграждение», переданное его родственниками сотрудникам СНБ. Любой, кто хотя бы минимально знаком с действующими порядками, знает, что если он действительно сидел три с половиной месяца, то его никак не могли бы просто так отпустить на свободу. После 72 часов задержания человек либо освобождается, либо прокуратура выдает санкцию на его арест и в отношении него заводят уголовное дело. Ему предъявляется обвинение, а в конце предварительного следствия выдается обвинительное заключение с подписью прокурора и с инкриминируемыми статьями. Содержание под стражей до суда не может превышать трех месяцев, продлить этот срок может только прокурор области, заместитель генпрокурора или генпрокурор. Но в рассказанной истории об этом ничего не говорится. Интервьюируемый ничего не упоминает о том, по каким причинам его дело было приостановлено и не дошло до суда, или, если судебный процесс все же состоялся, то чем он завершился. Какими бы ни были узбекские следователи, но бумаги они оформляют согласно установленным правилам. Просто так его не отпустили бы, и объяснение рассказчика, что из заключения в СНБ его выкупили родственники, не слишком правдоподобно. Чтобы проверить «медицинскую» часть его рассказа, мы обратились за помощью к бывшему сотруднику Андижанской областной больницы (ныне Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи), и попросили его прокомментировать эту историю. Имя по его просьбе мы тоже не называем. Итак, замечания врача: «То, о чем наш уважаемый доктор говорит в своем интервью, – абсурд. В Андижане существует несколько моргов, где хранят мертвые тела. Это и областное бюро судебно-медицинской экспертизы, где исследуются трупы по санкциям, то есть по криминалу: погибшие от убийств, огнестрельных ранений, утоплений, ожогов, аварий и т.д., и областное бюро патологической анатомии, где вскрываются трупы после серьезных заболеваний. Есть их филиалы в районах. Есть морг при кафедре патологической анатомии в клинике медицинского института. И ни судмедэкспертиза, ни областное бюро патанатомии не называются 12-м отделением. Этот человек никак не мог вскрывать описываемые трупы в областной больнице, так как по указанным причинам все они вскрывались в бюро судмедэкспертизы. Эта не больница, а отдельное учреждение. Паталогоанатомические отделения могут быть в каждом лечебном учреждении. В обоих бюро бланки не делятся на белые, зеленые, красные. Документация одинаковая. Разница только в том, что судмедэкспертиза готовит заключение в прокуратуру, а в патанатомии его записывают в историю болезни. В каждом бюро выписывается одинаковая справка о смерти, которая направляется в загс, а там на ее основании выдается свидетельство о смерти родственникам, взамен изымаются паспорт и метрика. До андижанских событий в областном бюро патанатомии в год регистрировались от 80 до 120 смертей. Это по области. Потому что в Андижане смертность почти по всем районам курируется областным патологоанатомическим бюро. Конечно, бывает много смертей по криминальным причинам и погибших в авариях, но они не учитываются в отчете патанатомии, это указывается в общей смертности по области в статистике. И то не все трупы вскрываются: родственники не хотят, и забирают их через больницу. Это ведь не судмедэкспертиза, так что вскрытие проводится без санкции. Во время Андижанских событий вскрытия тем более проводились в судмедэкспертизе. А в областной больнице просто могут сохранить тело до утра, если человек скончался ночью. И сейчас существует проблема с холодильными камерами, так что долго тела не хранят. Вы можете найти в Интернете в приказах Минздрава форму бланка, который выдается после вскрытия. Нет никаких бирок и бланков того рода, о которых он говорил. Об остальном я не могу судить, но то, что он врет, это я точно могу сказать». Ниже - комментарий патологоанатома: «Этот человек не знаком с правилами вскрытия. Во-первых, анальное отверстие не вскрывается, а осматривается снаружи. Во-вторых, он неправильно описывает процесс вскрытия, сразу видно, что он этим не занимался. Существует метод Абрикосова и метод Шора, если бы он имел опыт вскрытия тел, то описал бы порядок вскрытия хотя бы по одному из этих методов. И в обычном паталогоанатомическом отделении, и в отделении судебной экспертизы тела погибших вскрываются по этой методике, только в судмедэкспертизе это немного сложнее, многое зависит от характера повреждений». В дополнение к вышесказанному мы попросили бывшего врача Андижанской облбольницы выяснить у коллег, работал ли в тамошнем морге с сентября 2005-го по февраль 2006-го некий врач из Коканда. И вот ответ: «В указанное время никакой кокандский там не работал». Трудно представить, чтобы в Андижане, городе с 370-тысячным населением, едва ли не каждый день тайно запытывали и казнили людей, да так, что за пять месяцев их погибло примерно столько же, сколько в дни трагических майских событий, и никто об этом даже не слышал (рассказчик утверждает, что тела были еще теплыми – то есть из самого Андижана). Заметим, что и сами заключенные андижанской тюрьмы после мая 2005 года сообщают о жестоких избиениях, но все-таки не об убийствах и не о казнях. Как это ни печально, но кажется, что правозащитники приняли на веру слова человека, выдумавшего жуткую историю. В любом случае, мы предлагаем и авторам доклада, и нашим читателям прокомментировать данный спорный текст. Часть вторая. Письма из мест заключения Вторую часть доклада занимают сообщения о пытках в местах заключения. В отличие от вышеприведенной истории, в правдивости писем из тюрем и колоний сомневаться не приходится: во-первых, они написаны совершенно разными людьми, во-вторых, описываемые в них порядки хорошо известны по многочисленным рассказам, свидетельствам, отчетам и исследованиям, фиксируемым и проводимым в течение многих лет. Андижанская тюрьма Отрывки из письма узника андижанской тюрьмы, которое Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» получила в марте 2010 года: «Опера издеваются над заключенными. В санчасти оказывают помощь только подхалимам и доносчикам. Диетическую еду назначают не врачи, а оперативники. Медицинскую помощь оказывают не медики, а сотрудники оперативного отдела. Палаты медпункта уже стали домом отдыха для предателей и доносчиков, а настоящим больным создаются условия для скорейшего наступления смерти». «Абдураззок Эркин, сотрудник оперативной части, он контролирует лиц, осужденных по 159-й статье («Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан» - Прим. ред.). Кстати, его отстранили от должности. Его надолго запомнят. Он так пытал заключенного! Этот крик никто никогда не забудет, кто его слышал. Он заставлял заключенного ходить на четвереньках, с завязанными сзади руками. Есть такой метод пытки, когда ноги заключенного высоко поднимают и потом его со всей силы бросают на пол. А остальные волкодавы становились вокруг, и в определенный момент все вместе пинали жертву [заключенного]». «Самые распространенные пытки в Андижанской тюрьме - это изнасилование дубинкой и арматурой, зимой обливают холодной водой и оставляют на морозе без одежды, в холодную погоду заключенных заставляют спецовку надевать на голое тело, им не разрешают надевать теплую одежду». «После 13 мая [2005 года] в Андижанской тюрьме поменялось начальство, но отношение начальства к заключенным не изменилось. Эти начальники называют «терроризмом» поведение заключенных, которые отстаивают свои права, или провоцируют среди них [заключенных] драки, и тогда против этих заключенных заводят новые уголовные дела». Колония 64/49 (Навоийская область) В декабре 2009 года было получено письмо заключенного Р.Ибрахимова: «...У нас большая проблема с водой. Часто нет воды. В этих условиях выживать трудно. Тюремщики издеваются над нами, они становятся в две шеренги, между которых пропускают заключенного и по очереди бьют его по голове резиновыми дубинками. Это продолжается до тех пор, пока узник не упадет без чувств. В зимний холод нас [заключенных] заставляют босиком стоять во дворе, а летом принуждают стоять под солнцем без головного убора. Нам всегда твердят: «Мне сам президент поручил, чтобы я вас прикончил в муках, вы - враги государства и народа». Больных туберкулезом здесь сравнительно меньше, чем в других колониях, где я побывал». Колония 64/4 (г. Чирчик Ташкентской области) Осенью 2010 года получено письмо узника этой колонии: «Заключенных здесь заставляют дробить камни. Это очень тяжелый труд. Среди нас был мужчина с переломом ноги. Он не мог делать норму, так как у него болела нога и он передвигался на костылях. Тюремщики у него отобрали костыль и заставили ползти. Видя, как он страдает от боли и унижения, один из них выхватил у него костыль и стал его бить со всей силы по больной ноге. От боли заключенный кричал сколько было сил. Эту картину невозможно было наблюдать. Эти изверги засунули ему в рот камень, и тогда он стал задыхаться не только от боли…». Письмо из колонии 64/33 (г.Карши, Кашкадарьинская область) Это письмо было тайно вынесено из колонии строгого режима 64/33 (город Карши, Кашкадарьинская область) летом 2009 года и получено Ассоциацией «Права человека в Центральной Азии» в декабре 2009 года: «Из колонии 64/33 вам пишут те, кто был лишен свободы по ложному обвинению и осужден по 159 статье УК РУз. Здесь по статье 159 сидит 121 заключенный. Мы все оказались здесь в разные годы. Мы все разные люди. Наши характеры тоже разные, но наша судьба одинакова. Нашей судьбе было угодно увидеть то, что человек никогда не мог бы себе представить. Глядя на этих хозяев и тюремщиков, трудно поверить в то, что их родили женщины. Рожденный человеком должен оставаться человеком. А они - дикие существа и нелюди. Боль, которую они нам причиняют, невозможно описать. Они насилуют нас дубинкой, клизмой с красным перцем, бьют по пяткам до крови. Это способы насилия, которые они любят. Этого всего им кажется мало, и они придумывают разные новые способы мучений. Насилуют дубинками тех, кто страдает СПИДом, и этими же дубинками насилуют других заключенных. Они смеются и с издевкой говорят нам: «Все вы читаете намаз, друг друга называете «братьями», не стыдно вам заражать друг друга СПИДом?». В санчасти для здоровых людей используют шприцы, которые ранее использовались для больных СПИДом. Узнику по имени Холмирза, который выразил возмущение, насильно влили кровь заключенного, болеющего СПИДом. Холмирзу отправили этапом в другую колонию, в какую - неизвестно. Дорогие друзья! Матери! Отцы! Мучения наши умножаются, но не уменьшаются. Мучители распоясались и стали бешеными. Они знают, что не предстанут перед законом, но не знают, что им придется давать ответ перед Аллахом и Высшим судом. По известным вам причинам мы не указываем свои имена. Считайте, что это письмо подписал 121 заключенный». Колония 64/49 (г. Карши, Кашкадарьинская область) Цитата из письма, полученного в августе 2009 года от основателя правозащитного центра «Мазлум» Агзама Тургунова: «Здесь тоже люди, которым приходится выживать и совсем немногим удается остаться человеком. Когда я прибыл в эту колонию, было созвано собрание, заключенных заставляли 500 раз приседать и вставать. Тюремщик, указывая на меня, говорил: «Вы все сидите из-за вот этого человека, страдаете из-за него!». Это тюремщики повторяли постоянно, чтобы возбуждать ненависть заключенных ко мне - правозащитнику, желая предупредить общение со мной, так как я могу им рассказать об их правах. В холодные дни заключенных тут заставляют раздеваться догола и из шланга обливают холодной водой». Колония 64/48 (г. Зарафшан Навоийской области)  Истам Худойбердиев был приговорен Ташкентским городским судом по уголовным делам 30 мая 2002 года к 16 годам лишения свободы по статьям: 159 «Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан», 244-1 «Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку», 244-2 «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях» Уголовного кодекса Узбекистана. Он был обвинен в членстве в партии «Хизб ут-Тахрир».  2. 16 июня 2009 г. близкие получили тело заключенного Нигмата Зуфарова, 1964 г.р. На голове за правым ухом была огромная и грубо зашитая рана. Еще один шов был надо лбом. Его тело было покрыто ранами, на нем было много гематом, на пятках - глубокие порезы, некоторые из них были зашиты. Тело уже разлагалось, когда его отдали родным. Ташкентский областной суд признал Зуфарова виновным по ст. ст. 159, ч. 3, пп. «а», «б»; 244-1, ч. 3, п. «а»; 244-2, ч. 1 Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Следы смертельных пыток. Май 2009 года На фото - тело гражданина Кыргызстана Нозима Мамадалиева, 1973 года рождения. На нем отчетливо видны следы истязаний. Мамадалиев жил в селе Базар-Коргон Джалал-Абадской области Кыргызстана. [Фото распространила узбекская служба Радио «Свобода»] В 2007 году Нозим Мамадалиев был объявлен в розыск правоохранительными органами Узбекистана по статьям 223, часть 1 («Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан»), ст. 167, часть 3, пункт «а» («Хищение путем присвоения или растраты») Уголовного кодекса РУз.  29 апреля 2009 года в 14:30 Низом Мамадалиев скончался в туберкулезном центре. Он был переведен туда по распоряжению следователя с диагнозом «цирроз печени и туберкулез в острой форме». Тело было выдано родным только 1 мая 2009 года, после того, как те письменно отказались от претензий к правоохранительным органам. Психические заболевания заключенных как следствие пыток В местах лишения свободы в Узбекистане становится все больше и больше лиц, страдающих психическими расстройствами. Медицинская помощь им не оказывается. Информация о них всячески блокируется. Джамолиддин Каримов, 1977 г.р., был приговорен к 18 годам лишения свободы по статье 159 Уголовного кодекса Узбекистана. С 25 октября 2001 года он отбывает наказание в местах лишения свободы. Он находился в колонии 64/29 в г. Навои, затем был переведен в колонию 64/71 в поселке Жаслык в Каракалпакстане, где пробыл до августа 2004 года. Там его осудили по ст. 221 Уголовного кодекса Узбекистана, увеличив срок заключения на три года, и отправили в Андижанскую «крытую» зону. До мая 2007 года он находился в колонии 64/36 в Навои. С мая 2008 года отбывает срок заключения в колонии 64/71 в поселке Жаслык в Каракалпакстане. В 2003 году, когда Джамолиддин Каримов находился в колонии 64/71, его избивали сотрудники колонии. Удары наносились по всему телу, в том числе по пяткам. Он также получил переломы обеих рук. Для лечения перелома Каримову в области плечевого сустава установили металлический штырь и через полгода должны были его снять. Вовремя штырь извлечен не был, почти через год после его установки началось воспаление, затем нагноение, штырь частично вышел наружу. После этого врачи сделали ему операцию по извлечению штыря, причем без наркоза. От болевого шока Джамолиддин Каримов сошел с ума. Недавно его посетили две сестры. Каримов не узнал их, во время свидания с ними он не спал и не ел. По словам сестер Джамолиддина Каримова, на нем была одежда, которую они на него надели несколько месяцев назад, во время предыдущего свидания. Они рассказывают, что Каримов стал агрессивным и абсолютно невменяемым. Когда с ним случился очередной приступ буйного помешательства, ни врач, ни дежурный надзиратель к нему не подошли. Приступы его помешательства останавливают пинками сокамерники, которым он не дает спать, также его избивают надзиратели. В лучшем случае врач может подойти и вместо успокоительного средства дать две таблетки от туберкулеза. Заключение Авторы доклада отмечают, что, несмотря на последние изменения в национальном законодательстве, пытки в Узбекистане применяются так же систематически, как и раньше. Власти препятствуют расследованию фактов пыток и сбору доказательств этих преступлений. Жалобы на пытки обычно отклоняются. Вопреки ст. 81 УПК РУз, во внимание принимаются не показания подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей, а прежде всего - заключения врачей и акты судебно-медицинской экспертизы. Но судебно-медицинская экспертиза на предмет наличия телесных повреждений, механизма и времени их возникновения производится только по постановлению органов следствия, прокуратуры и суда. Из-за отсутствия врачебного или экспертного заключения суды не принимают во внимание заявления подсудимых о том, что они оговорили себя под пытками. Как правило, рассмотрение заявлений о пытках завершается на стадии дознания. Виновные, как правило, не привлекаются к уголовной ответственности. В докладе отмечается, что принятое Президиумом Верховного суда постановление «О судебной практике рассмотрения судами уголовных дел, связанных с применением пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и видов наказания» выполняется избирательно. Не способны влиять на ситуацию с пытками и адвокаты. Согласно закону «Об адвокатской деятельности», защитник имеет право на сбор доказательств. На практике же адвоката не допускают к подзащитному, пока на теле последнего остаются следы пыток. Поэтому добиться своевременного проведения медицинского освидетельствования или медэкспертизы адвокат не может. «Из-за отсутствия доказательств фактов пыток суды не принимают во внимание заявления подсудимых о том, что они оговорили себя под пытками. Жалобы в прокуратуру или Уполномоченному по правам человека рассматриваются формально. В их ответах все сводится к тому, что пытки - это «эксцессы исполнителей». При этом виновные обычно не несут наказания», - пишут авторы исследования. «По данным Ассоциации, от пыток люди умирают систематически, но общественности не известны имена их истязателей, о случаях пыток можно узнать только от самих жертв или их близких и из альтернативных источников информации. Генеральный прокурор, Омбудсмен и авторы национальных докладов в комитеты ООН по правам человека указывают количество рассмотренных жалоб, заявлений и сообщений, а также наказанных лиц, но не называют их фамилий. Между тем только по заявлениям жертв пыток узбекские правозащитники собрали сведения о 830 лицах, работающих в правоохранительных органах и причастных к практике пыток в Узбекистане. Практически все попавшие в этот список продолжают работать в системе правоохранительных органов, а значит - продолжают пытать людей». В докладе говорится, что в последние годы Евросоюз и США значительно ослабили критику Узбекистана как страны, систематически нарушающей права человека и применяющей пытки как средство устрашения своих граждан. Приоритет успеха на афганском направлении отодвинул на задний план повестку дня по правам человека. В оправдание внешнеполитические ведомства Евросоюза и США ссылаются на якобы имеющийся прогресс в области прав человека в Узбекистане, в частности, отмену смертной казни. Но факт отмены смертной казни рассматривается ими изолировано от общей обстановки с правами человека, в частности, от ширящейся практики внесудебных казней и изощренных пыток, часто приводящим к смертельному исходу. Ситуация с правами человека в этой стране подрывает основы подлинной стабильности в регионе, поскольку множит ряды тех, кто разуверился не только в правящем узбекском режиме, но и в тех державах, которые становятся все более ассоциированными с этим режимом. «Мы считаем, что права человека должны стать интегральной частью формулы региональной безопасности», - резюмируют авторы исследования. Международное информационное агентство «Фергана» Рассказ о 300 замученных андижанцах вызывает сомнения, но в тюрьмах Узбекистана действительно пытают и убивают 2011-05-17 12:49 Фергана Зарегистрированная во Франции правозащитная ассоциация «Права человека в Центральной Азии» на днях опубликовала доклад «Система пыток и внесудебных казней в Узбекистане». Вряд ли возможно преувеличить значение избранной темы: документально подтвержденные сообщения о внесудебных казнях практически неизвестны, хотя слухи об этом в республике циркулируют постоянно. По очевидной причине мы не могли пройти мимо 53-страничного исследования, подготовленного Надеждой Атаевой и Дмитрием Беломестновым. Возвращаясь к трагическим андижанским событиям 13 мая 2005 года, авторы доклада напоминают, что тогда было совершено массовое убийство; точное количество погибших до сих пор неизвестно. Узбекские власти проигнорировали призывы провести независимое международное расследование. При этом они широко рекламировали процесс гуманизации уголовного законодательства. Через три месяца после трагедии в Узбекистане был издан президентский указ об отмене смертной казни с 1 января 2008 года, и вот уже более трех лет в стране не приговаривают к высшей мере наказания. На практике же власти систематически нарушают право граждан на жизнь, верша внесудебные казни. Часть первая. Рассказ бывшего врача Андижанской областной больницы В первой части доклада ассоциация «Права человека в Центральной Азии» сообщает, что год назад она получила свидетельство одного из бывших сотрудников морга при Андижанской областной больнице. Он рассказал, что в период с сентября 2005 года по февраль 2006 года осмотрел там более 500 тел, из них как минимум 300 - со свежими следами телесных повреждений, включая огнестрельные ранения. Тела поступали в морг в сопровождении сотрудников СНБ и регистрировались в специальных «зеленых картах». Большей частью это были тела мужчин, но было также примерно 20–25 тел женщин в возрасте от 20 до 40 лет, в том числе одна беременная, 6 тел детей в возрасте от 3 до 10 лет. Документы, удостоверяющие личность, во всех этих случаях отсутствовали, поэтому имена убитых неизвестны. Вместо таблички с именем к каждому телу был прикреплен семизначный номер. В «зеленые карты» помимо идентификационного номера вписывалось заключение о смерти и сведения о наличии и характере ран. «Поначалу эта информация вызвала у нас сомнение, - пишут авторы доклада. - Но она получила косвенное подтверждение из других источников. Нам известно об имевших место в 2008-2010 годах случаях исчезновения людей после задержания их сотрудниками правоохранительных органов. Родственники этих жертв под угрозой расправы отказывались их искать». Исследователи отмечают, что представленные в докладе схемы и документы, по которым регистрировались жертвы внесудебных казней, бывший сотрудник морга при Андижанской областной больнице восстановил по памяти. Он гражданин Узбекистана, родился в Ферганской области, имеет медицинское образование (в целях безопасности его имя не называется). По его словам, с 17 мая по 6 сентября 2005 года он содержался под стражей в здании СНБ города Коканда. С сентября 2005 года по февраль 2006 года был командирован на работу в Андижанскую областную больницу в качестве ассистента в патологоанатомическое отделение. Через два месяца ему приказали выполнять обязанности анатома. Говорит свидетель: «На самом деле я оказался на площади имени Бобура [в Андижане] случайно. С 12 мая [2005 г.] я был в отпуске. В тот день вместе с бывшими однокурсниками из <...> медицинского института мы собрались у нашего друга в Андижане. Из нас, одиннадцати друзей, пятеро жили в этом городе, поэтому удобнее для всех было встретиться там. В ночь с 12 на 13 мая мы не спали. Общались. Было очень весело. А потом пошли все вместе встречать рассвет. По дороге обратно зашли в ресторан рядом с парком имени Бобура, опять попили там чаю и уже когда направлялись домой к другу, то услышали с разных сторон, как люди собираются на площади. И все жители города Андижана собираются в поддержку 23 предпринимателей. Все шли на площадь - женщины с детьми, старики, мужчины. Было очень шумно. И тогда на площади мы услышали, как мужчина по громкоговорителю говорил: «Пусть приедет президент! Пусть он выслушает нас, посмотрит, как мы живем». Его слова находили поддержку у толпы, и люди в ответ ему тоже что-то кричали. Через некоторое время подъехала военная машина, кузов которой был закрыт брезентом. Из машины стали выпрыгивать военные и выстраиваться напротив толпы. Началась паника, а потом мужчина через микрофон стал всех успокаивать и говорить: военные пришли нас охранять, все в порядке. И снова послышался гул людских голосов. <…> И вдруг неожиданно для всех эти военные стали стрелять во все стороны, и в какое-то мгновение передо мной изменилась картина. Я видел, как со стонами умирали люди, которые еще несколько минут назад стояли передо мной живые. Такое трудно представить, и не дай Бог такое видеть! Сквозь свист пуль я услышал душераздирающий крик малыша, который плакал на груди своей убитой матери, а вокруг было много крови. Я все это видел и стоял как вкопанный. А потом я почувствовал, что меня кто-то схватил за плечи. Я обернулся и увидел однокурсника, он стал трясти мою руку, одновременно пытаясь меня утащить с этой площади. Он кричал во весь голос: «Бежим! Бежим скорее отсюда!». Мы бежали, и вокруг было много убитых и еще больше убегающих… А тот малыш все продолжал кричать: «Мама!». (Согласно докладу Хьюман Райтс Вотч, около 10 часов толпа, большую часть которой к тому времени составляли безоружные люди, была обстреляна: по одним данным, из БТРа, из его боковых люков, по другим – еще и с военных машин, проезжавших мимо площади, в результате чего было убито 10-12 человек. Но основной обстрел произошел вечером - примерно в 17.20. Военные открыли огонь с платформ грузовиков, которые, двигаясь по проходящей мимо площади дороге, на минуту-две останавливались и обстреливали собравшихся. Судя по времени, это мог быть лишь первый обстрел, однако рассказчик снабжает его явными чертами второго. – Прим. ред.) <…> Прямо с площади мы убежали через узкие переулки и оказались на дороге, где было одностороннее движение. Там мы смогли поймать попутную машину, и кое-как я добрался до города Коканда. А дома все было тихо, никто ни о чем не знал. Я не побоялся рассказать об увиденном только маме, и мы оба молчали. <…> Во время допроса мне пришлось назвать имена всех однокурсников, с которыми я встречался в Андижане с 12 на 13 мая, и рассказать следователям все, что в тот день увидел. Может быть, со всеми моими однокурсниками произошло то же самое, я не знаю. С тех пор я никого из них не видел и ни с кем не пытался связаться». «Рано утром 16 мая 2005 года я проснулся от дикого крика матери. Я выбежал из комнаты и увидел незнакомого мужчину, который держал ее руку за спиной, прижимая мать к стене. Я тут же вступился за мать, попытался освободить ее руку, чтобы облегчить ее страдания. И вдруг он мне сказал, что сам отпустит маму, если я не буду делать глупостей, иначе будет хуже. Я согласился, потому что у меня не было другого выбора, я-то догадывался о цели его визита. Мы с мамой спрашивали человека в штатском: «Почему? За что?» Он заявил, что нам ответят в отделении, но что это за отделение - не сказал. Он заковал меня в наручники и повел к своей машине. За дверью я увидел его напарника в серой форме сотрудника спецслужб. Вместе мы уехали на их машине. Меня привезли в здание СНБ [Cлужба национальной безопасности] города Коканда [Ферганской области]. Мы сразу заехали в подземный гараж или какое-то подобное помещение. Как только машина остановилась, двое сотрудников спецслужб повели меня к лестнице, потом вниз по ней налево, и мы долго шли через длинный коридор. Один из сопровождавших меня открыл последнюю дверь с левой стороны коридора и вошел, а другой остался со мной. Дверь была чуть приоткрыта, и я услышал: «Привезли еще одну обезьяну!» «...Меня завели в небольшой кабинет. Там стояли стол и железный стул с приспособлением для ног, прикрепленным к передним ножкам. Когда садишься на этот стул, ноги поднимаются вверх градусов на 30, как на гинекологическом кресле. Спина в это время упирается в железную спинку, отчего сдавливается шейный позвонок. В кабинете было душно, накурено и отвратительно пахло. На столе находились стопка бумаг и большая настольная лампа. Меня раздели до трусов, посадили на кресло и сняли наручники. Двое сотрудников спецслужб тут же стали связывать мои руки и ноги и привязывать их к креслу нитью, которая как лезвие прорезала кожу, если я начинал двигать рукой. Потом включили лампу и направили ее свет на меня. Я не мог разглядеть человека, сидящего за столом, из-за дыма и яркого света лампы. Мне стало страшно. В панике я стал задавать вопросы: «Что вы делаете? Почему вы все это делаете?». В ответ я получил удар по затылку и почувствовал боль, после чего услышал, что тут вопросы задаю не я. Начиная разговор со мной, следователь предупредил, что если я хочу уйти отсюда своими ногами, то должен говорить правду. Он заявил: «Мы знаем, чем ты там занимался, у нас есть видеосъемка». И тогда я понял, что их интересует Андижан. Когда я был на площади Бобура, то видел там мужчину с видеокамерой, поэтому поверил, что у них есть видеозапись. Мне стали задавать вопросы: почему? когда? зачем? с кем? как? у кого? дата? время? Вопросы повторялись снова и снова. Я рассказал о том, что знал, и о том, что видел 13 мая 2005 года на площади Бобура. Каждый раз после ответов меня били резиновой дубинкой по паху или по животу. Это происходило очень долго. Тех, кто меня допрашивал, было много, они постоянно менялись. И все задавали одни и те же вопросы. Мне не давали спать. От усталости у меня закрывались глаза. Они сменялись, как сменяется караул, а я оставался в этой ситуации и не видел конца и края своим мукам!». «..они сняли с меня обувь и носки. Меня все больше охватывала паника. Я увидел в углу напротив ведро, в котором было много веток (розги). От веток шел запах хлорной извести. Их смачивают в хлорке, чтобы быстро не ломались. Они добивались от меня «признания» в том, что я был участником событий на площади Бобура в Андижане. Они постоянно предлагали мне подписать заявление о том, что я участвовал в митинге и специально для этого приехал в Андижан. Я не могу сказать точно, сколько продолжались пытки и допросы, но, мне кажется, очень долго. От сильной боли я на некоторое время потерял сознание. Очнулся, когда меня облили холодной водой». «У входа в маленькую камеру с меня сорвали футболку и трусы. Я оказался абсолютно обнаженным. Я был посажен в холодную камеру размером около 2–2,5 м в длину и 1,5–2 м в ширину, без окон и освещения. Пол, стены и потолок в камере были из бетона, там стояла железная кровать. Не помню, сколько я лежал на холодном полу босой, раздетый и обессиленный. Потом за мной пришли и снова увели на допрос. Когда меня вернули с допроса, у входа в камеру мне прямо угрожали расправой, если я не подпишу их бумаги. Я даже не пытался сопротивляться, потому что у меня не было сил. Они это видели и все равно стали гонять меня по камере, как животное. И все это время мои руки были в наручниках за спиной. Знаете, страх смерти дает физические силы». [Свидетель плачет.] После недолгой паузы свидетель продолжает: «Тот, кто пережил такие истязания, перестает верить людям и считать себя живым человеком. После такого уж точно становишься другим!». [Свидетель плачет.] «Все эти издевательства повторялись каждый день, порой по два раза на дню. Как только в очередной раз открывалась дверь, меня начинало колотить - я уже прощался с жизнью. У меня не было сил все это терпеть. А жить мне хотелось все сильней и сильней». [Свидетель плачет.] «Иногда мне давали еду. Такой едой не кормят даже животных». «Однажды открылась дверь камеры, и вошел какой-то человек. Он сказал, чтобы я оделся. Я не мог подняться. У меня не было сил. Он накричал на меня и выругался матом, но я уже не мог подняться даже под угрозой смерти. У меня просто не было физических сил. Видя мое состояние, он подошел ко мне и помог мне встать. Я кое-как надел трусы, и он вытолкнул меня из камеры. Каждый раз, когда я падал, он, поднимая меня бил по затылку (или по спине) или ударял кулаком в грудь. Весь путь он держал меня за часть наручников, где замок, между двумя руками. Когда я падал, он поднимал меня левой рукой до удобного ему положения. Он бил меня в область желудка. Так мы с ним дошли до двора и остановились у автомобиля. Как потом оказалось, это была машина, на которой приехал мой брат (Свидетель был освобожден после того, как родственники передали за него денежное вознаграждение должностным лицам СНБ. – Прим. авторов доклада). С меня сняли наручники. И больше я ничего не помню. Я пришел в себя в домашней постели [6 сентября 2005 года]. Рядом со мной сидели мама и врач. Мы ей доверяем, так как давно живем по соседству. Оказывается, брат привез меня домой в ночь с 3 на 4 сентября. И только тогда я понял, что этот ад длился почти три с половиной месяца. Я попытался встать и не смог, так как почувствовал боль во всем теле, но больше всего в области почек и малого таза. От переохлаждения я получил болезнь почек, которой страдаю до сих пор. И еще почти две недели после того, как я пришел в себя, у меня был постельный режим под наблюдением нашего доверенного врача. В этом состоянии меня застал сотрудник СНБ, который пришел, чтобы сообщить мне, что я должен прийти к ним в отделение 23 сентября 2005 года. Никакие оговорки по поводу моего состояния сотрудник СНБ не принимал. Он резко сказал: «Это приказ!» и ушел. До ареста я весил 92 кг, а через три месяца заключения и пыток мой вес составлял 48 кг. И я до этого никогда не болел». [Свидетель плачет.] «23 сентября 2005 года у здания СНБ меня встретили. Завели в кабинет, в котором я был впервые. За столом сидел следователь Олим, его имя я услышал от его коллеги, когда он к нему обращался. Сам он мне не представился. Он тут же стал меня обвинять в предательстве Родины и в клевете, заявляя, что я распространяю ложную информацию по поводу событий в Андижане. Я стоял и молчал, поскольку уже знал точно, что любые мои объяснения обернутся против меня. Через некоторое время он успокоился и подал мне бумагу, говоря, что я должен ее подписать. Об остальных документах они позаботятся сами, добавил он. Эта бумага называлась «Направление на выполнение добровольных работ в городе Андижане в областной больнице в отделении № 12 (морг)». Следователь Олим мне сказал: «Подписав этот документ, Вы становитесь сотрудником Андижанской областной больницы, отделения 12 (морг), и внештатным сотрудником Службы национальной безопасности». Он объяснил, что я обязан осматривать тела умерших и описывать причину их смерти. Эту информацию я должен был хранить в тайне. Олим недвусмысленно мне заявил, что в случае отказа от сотрудничества меня снова арестуют. И я под принуждением «добровольно» подписал согласие работать на СНБ в андижанском морге. Вот так я пошел на их [СНБ] условия». «В феврале 2006 года моя «служебная командировка» в Андижанский морг завершилась. (В Андижанском морге свидетель работал с 23 сентября 2005 года. – Прим. авторов доклада). Я вернулся на свою прежнюю работу [в Кокандскую городскую больницу]. Но я по-прежнему жил в состоянии страха, потому что понимал, что в любой момент меня могут отправить в другую подобную «командировку» или вовсе убить, чтобы уж я точно замолчал. Каждый месяц я посещал сотрудника СНБ, чтобы он отмечал, что я на месте. Он расспрашивал, как у меня дела, работаю ли и так далее. И в то же время своим вниманием мне подавали сигнал, что я от них зависим и обязан буду выполнить любое их поручение. Поэтому я постоянно искал возможность уехать из страны. Сложность моего отъезда состояла в том, что у меня не было печати ОВИРа, разрешения на выезд [выдается территориальным отделением управления внутренних дел Узбекистана]. По большому блату мне удалось «купить» это разрешение. Потом мне помогли через соседнюю страну получить визу [Свидетель смог получить визу в одну из стран Восточной Европы]. Я прилетел в Европу через Москву. На следующий день уже в новой стране я нашел адвоката, и он посоветовал мне попросить политическое убежище». Режим работы сотрудников морга свидетель описывает следующим образом: «Я работал по скользящему графику с сентября 2005 года до конца февраля 2006 года. В неделю у меня было по пять-шесть 8-часовых рабочих дней. Смены были с 08:00 до 16:00, с 16:00 до 24:00, с 00:00 до 08:00. В каждой смене работало 2–3 человека. Состав смены был такой: Начальник смены. Он не участвовал во вскрытии тел. Он ставил диагноз, подписывал «зеленую карту» и ставил печать. В морге было 2 начальника смены. Патологоанатом. В отделении их было трое. Ассистенты. Их было 5 человек. Ассистенты участвовали в осмотре тел. Один или два, в зависимости от объема работы во время смены. Ассистенты были оформлены в отделении интенсивной хирургии или реанимации, в тот период их временно перевели на работу в морг. В то время в морге работало от 16 до 18 человек, из них пять женщин, остальные мужчины. Сотрудникам было от 25 до 45 лет. Все они имели медицинское образование». «В Андижанском морге тела регистрировались, как и везде, по следующим категориям: - лица, скончавшиеся от болезни и несчастных случаев. Если этот человек умер в больнице, например, в реанимации, он поступал в морг уже с заключением о причинах смерти. У всех этих покойных были родственники, и их точно забирают родные. Эта категория лиц регистрируется на бланке белого цвета, который называется среди сотрудников «белая карта». За все время моей работы в этом морге мне пришлось осмотреть только два тела людей, скончавшихся по возрасту и зарегистрированных по «белой карте». - люди, личности которых не установлены. Они хранятся 40 дней в холодильной камере; их хоронят за счет государства, если за это время родственники не будут найдены. Все эти дни через средства массовой информации правоохранительные органы дают объявление о местонахождении тела с описанием примет. Эта категория тел регистрируется на бланке красного цвета, так называемой красной карте. Эти тела хранятся в отдельной морозильной камере. - остальные категории людей оформлялись по «зеленой карте» - это бланк зеленого цвета. Впервые я его увидел в этом морге. В нем тела регистрируются не по имени, а по семизначному номеру, который совпадает с номером на бирке, прикрепленной к большому пальцу левой ноги, и на «зеленой карте». Номер примерно такой: №0112184, и всегда начинается с «нуля». Номер, указанный на бирке, совпадает с номером в «зеленой карте». Эти тела поступали в Андижанский морг на скорой помощи или на каталке, где тело покрыто белой тканью. Они обследовались в первую очередь и составляли большую часть тел, поступающих в морг Андижанской областной больницы. Бланк зеленого цвета заводится исключительно на тела, которые привозят сотрудники СНБ.

«Каждый раз тела по «зеленой карте» в морг привозили на автомобиле марки РАФ с закрашенными белой краской окнами, с надписями по бокам «03», «Скорая медицинская помощь». Внешне машина не отличалась от обычной кареты скорой помощи, но водители вели себя как люди из военной системы и общались исключительно с сотрудниками СНБ. Заполненную «зеленую карту» после описания осмотра тела клали на полку у стены рядом с дверью кабинета сотрудников СНБ. Тела, поступившие по «зеленой карте», жестко контролировались сотрудниками СНБ, которые находились в отдельном кабинете в морге. Их заносили в помещение морга и помещали в коридоре. Там же их предварительно осматривали люди в погонах, чтобы узнать какое у них ранение - огнестрельное, ножевое или какое-то другое. Потом тело поступало в комнату-холодильник. Сотрудники СНБ все время следили за работниками морга и не пускали на его территорию посторонних». «Даже в туалет все ходили в сопровождении сотрудника СНБ. Такой жесткий контроль и постоянное наблюдение не позволяли мне сделать фотокопию документа, фотографию тела или каких-либо предметов. Тела поступали почти всегда теплые, через 1–3 часа после наступления смерти. У них не было еще признаков трупного окоченения. На описание тел уходило много времени, поэтому за смену больше 4 трупов осмотреть не удавалось. Тела, поступившие по «зеленой карте», забирали из морга быстро, через несколько часов после осмотра, максимум - через три дня. В отличие от других поступающих на вскрытие тел, они не регистрировались в учетных книгах морга. Документы о вскрытии каждого тела, поступавшего по «зеленой карте», оформлялось в двух экземплярах. Один отправляли в СНБ как медицинское свидетельство, скорее всего для того, чтобы родственники могли взять там справку о смерти и разрешение на захоронение. Второй экземпляр хранился у сотрудника СНБ, имевшего кабинет в помещении морга, и регистрировался в журнале, к которому имел доступ только он».