| ← Октябрь 2011 → | ||||||

|

2

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Кыргызстан: В Бишкеке экспонируют <<цены на продовольствие>> (фото)

|

Кыргызстан: В Бишкеке экспонируют «цены на продовольствие» (фото) 2011-10-17 13:19 ИА Фергана.Ру 16 октября отмечался Всемирный день продовольствия. К этой дате Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приурочила открытие в Бишкеке фотовыставки «Цены на продовольствие – от кризиса к стабильности».

Как рассказала «Фергане» специалист по связям с общественностью ВПП ООН Елизавета Залкинд, за последний год рост цен на продовольствие в Кыргызстане составил 27 процентов. Это самый высокий показатель среди стран СНГ и Восточной Европы. Поскольку большую часть продовольствия Киргизия импортирует, то мировой рост цен автоматически приводит к росту цен на внутреннем рынке республики.

«События прошлого года привели к срыву сельскохозяйственных работ, следовательно, в стране ухудшилась экономическая ситуация. И если в августе 2010 года низкий уровень продовольственной безопасности имели только четыре процента населения, то в марте текущего года - уже четырнадцать процентов», - добавила Залкинд.

«За последние три года цены на основные продукты питания значительно выросли, из-за чего в мире более 100 миллионов человек оказались на пороге голода. Выставка заставляет обратить внимание на эту проблему. Кыргызстан является аграрно-изобилующей страной, и при хорошем управлении он может самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией. Таким образом, мы хотим показать красоту страны и то, что она может производить, что она не должна бедствовать, так как может сама себя обеспечивать», - сообщила Залкинд.

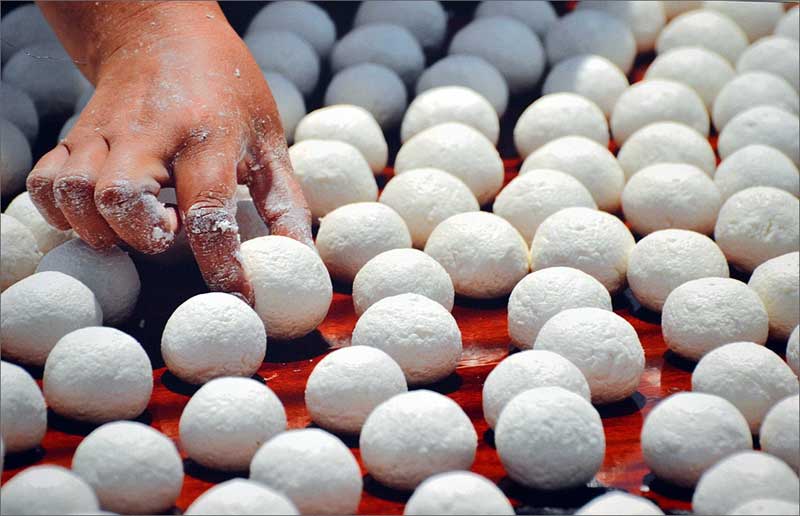

На выставке представлены 70 фоторабот, отражающих различные аспекты продовольственной безопасности – от внедрения современных технологий орошения и культивации агрокультур до производства продуктов.

Особое место в экспозиции заняли фотографии, отражающие экономическое, социальное, культурное и экологическое значение продовольствия в жизни простых кыргызстанцев.

Выставка проходит с 14 по 25 октября в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Екатерина Иващенко. Фото с выставки сделаны автором Международное информационное агентство «Фергана» Афганистан: В Газни возобновила вещание радиостанция талибов «Голос шариата» 2011-10-17 14:13 ИА Фергана.Ру В афганской провинции Газни возобновила работу радиостанция талибов «Голос шариата», сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря провинциального совета народных представителей Аманулла Камрани. По его словам, «Голос шариата» ведет вещание три часа в сутки в вечернее время. Радиостанция работает в FM-диапазоне, ее слушают жители уездов Карабаг, Гиро, Аб-Банд, Вагаз, Дэх-Як и Андар провинции Газни. Талибы свободно перевозят радиостанцию на автомобиле или мотоциклах из уезда в уезд, уточнил Камрани. Вещание «Голоса шариата» прекратилось около полугода назад, когда в Газни проводилась крупная военная антиталибская операция. Как отмечает РИАН, возобновление ее работы свидетельствует о возвращении боевиков движения «Талибан», которые кочуют из провинции в провинцию, избегая вступать в открытые боестолкновения с афганскими и иностранными войсками. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: В Оше сторонники экс-начальника СИЗО Бишкека митингуют, требуя освободить его из-под стражи 2011-10-17 15:20 ИА Фергана.Ру 17 октября в Оше на площади у здания мэрии начался митинг в поддержку бывшего начальника Бишкекского СИЗО-1 Меликозу Маматалиева, который был накануне арестован и препровожден в СИЗО ГКНБ Кыргызстана. Организатор митинга, сын арестованного Аскарбек Маматалиев рассказал «Фергане», что его отца задержали якобы по подозрению в убийстве осужденного, которое произошло несколько лет назад. «С должности начальника бишкекского СИЗО Меликозу Маматалиева сняли якобы за побег осужденного. Нам непонятно, почему его задержали только сейчас, хотя это дело было давно закрыто и Бишкекской городской прокуратурой, и военной. Сейчас Меликозу находится в СИЗО ГКНБ. Мы требуем, чтобы его отпустили под подписку о невыезде, так как у него сахарный диабет и его нельзя содержать под стражей», - пояснил организатор митинга. Спустя несколько часов митингующие встретились с замглавы МВД Курсаном Асановым, который, как сообщает 24.kg, объяснил участникам акции протеста причину задержания Маматалиева. По словам Асанова, когда Маматалиев возглавлял СИЗО-1, оттуда сбежал заключенный, а в период его работы в исправительной колонии №10 там был убит один из осужденных. По этим фактам и возбуждено уголовное дело. Ошское УВД уточняет, что Маматалиеву вменяются статьи 305 (превышение должностных полномочий) и 316 (халатность) Уголовного кодекса Кыргызстана. Аскарбек Маматалиев подтвердил «Фергане» факт встречи с Асановым, отметив, что «тот ничего не обещал, митингующие намерены продолжать свою акцию до тех пор, пока Меликозу Маматалиев не будет выпущен». В 16:00 по местному времени (14.00 мск) десять участников митинга старшего возраста — аксакалы - добились встречи с губернатором Ошской области Сооронбаем Жээнбековым, на момент публикации этого материала она продолжалась. Тем временем ГКНБ сообщило 24.kg, что решением суда Меликозу Маматалиев заключен под стражу до 9 ноября 2011 года. При этом в ведомстве не смогли пояснить, какие именно обвинения предъявлены бывшему начальнику СИЗО. По разным данным, в митинге принимают участие от 300 до 500 человек, организаторы обещают увеличить их число до нескольких тысяч и грозят бойкотировать президентские выборы, которые запланированы на 30 октября 2011 года. Международное информационное агентство «Фергана» Афганистан: Свободные от посевов мака провинции получат по $1 млн. 2011-10-17 16:43 ИА Фергана.Ру Каждая из 17 провинций Афганистана, признанных свободными от посевов мака, получит по одному миллиону долларов, сообщает Афганистан.Ру со ссылкой на пресс-секретаря афганского антинаркотического ведомства Абдула Кайюм Самира. В список поощряемых провинций могут войти Гельманд, Бадгис и Забуль, где выращивание опийного мака сильно сократилось. Напомним, по данным ООН на октябрь 2010 года, из 34 афганских провинций 24 были признаны свободными от маковых посевов. Но в этом году количество таких регионов сократилось до 17. Согласно недавнему отчету ООН, в этом году производство опиума в Афганистане увеличилось на 61 процент. Как передает The First news со ссылкой на заместителя генсека ООН Юрия Федотова, в 2011 году в Афганистане наркотики были засеяны на территории в 131 тысячу гектаров, тогда как год назад этот показатель составлял 123 тысячи гектаров. Непосредственной причиной роста производства опиума и героина в Афганистане стало то, что в прошлом году из-за растительной болезни грибка, который поразил плантации опиумного мака, его производство сократилось вдвое, цены выросли. У фермеров и крестьян появился стимул выращивать опийный мак, бщий доход от которого составляет 1,4 миллиарда долларов. Ранее министр по борьбе с наркотиками Зорар Ахмад Мокбель сообщал, что 95 процентов посевов мака сосредоточены в небезопасных провинциях, таких, как Гельманд, Нангархар, Кунар, Кандагар, Урузган, Нимроз, Фарах и Бадгис. Наркопроизводство — главная отрасль афганской экономики, от которой, по оценке российского антинаркотического ведомства, зависят три миллиона афганцев. 5 сентября на встрече в Кабуле глав антинаркотических ведомств Афганистана, Пакистана, Таджикистана и России (центральноазиатский антинаркотический квартет) была достигнута договоренность о возобновлении совместных операций по борьбе с наркопроизводством и наркотрафиком в течение 2011 года. Конкретный план действий не разглашается, как правило, он включает ликвидацию посевов и лабораторий по производству наркотиков, перекрытие каналов поставок и поимку «наркобаронов». Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: Супруга главы Финансовой полиции требует взыскать с веб-сайта Guljan.org более 2 млрд тенге в счет возмещения морального ущерба 2011-10-17 17:48 ИА Фергана.Ру Супруга главы Финансовой полиции Казахстана Кайрата Кожамжарова, вице-президент по вопросам внутренней политики торгово-промышленной палаты (ТПП) Казахстана Салтанат Аханова требует с сайта КазТАГ>Guljan.org 2 миллиарда 640 миллионов тенге в счет возмещения морального ущерба, сообщила Агентству «КазТАГ» главный редактор сайта Гульжан Ергалиева. «Сегодня мы получили два исковых заявления Салтанат Ахановой о защите чести и достоинства. Ответчики по иску - Ергалиева Гульжан Хамитовна и редакция веб-сайта Guljan.org. Она требует «опровергнуть сведения, не соответствующие действительности», взыскать с ответчика в счет возмещения морального вреда, причиненного Ахановой Салтанат сумму в размере 2 млрд 640 млн 296 тыс. 400 тенге и приостановить на время рассмотрения гражданского иска деятельность веб-сайта Guljan.org», - сказала Г.Ергалиева агентству КазТАГ в пятницу. По словам Г.Ергалиевой, С.Аханова не согласна с содержанием двух опубликованных на сайте статей, в которых говорится о наличии у нее зарубежных счетов и недвижимости в Дубаи, а размер морального ущерба равен указанной в публикациях сумме, которая, по информации Guljan.org, находится на счетах супруги К.Кожамжарова. «Мы писали эти статьи в здравом уме и предъявляли все имеющиеся у нас материалы в своих публикациях, прокомментировали все цифры и данные. Сейчас мы осмысливаем сложившуюся ситуацию», - отметила Г.Ергалиева. По словам редактора интернет-издания, первое заседание суда состоится 19 октября. Ранее интернет-издание сообщило о том, что у супруги главы финпола С.Ахановой имеются несколько счетов в зарубежных банках, в том числе и в швейцарских, на которых находятся значительные валютные суммы, а также о принадлежащей ей вилле в популярном у британских мультмиллионеров районе Дубаи (ОАЭ). К. Кожамжаров данную информацию назвал клеветнической, а ее целью – дискредитацию его профессиональной репутации. 1 сентября генеральная прокуратура Казахстана опровергла информацию о наличии зарубежных счетов и недвижимости у супруги председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) К.Кожамжарова С. Ахановой. По информации официального представителя генпрокуратуры Жандоса Умиралиева, в ответ официальный запрос генпрокуратуры земельный департамент ОАЭ ответил, что С.Аханова какой-либо недвижимости в этой стране не имеет. Ж.Умиралиев также сообщил, что Банк Дубая официально опроверг информацию о наличии открытых на ее имя банковских счетов. Международное информационное агентство «Фергана» Миграционная служба Таджикистана открыла своё представительство в России 2011-10-17 18:24 ИА Фергана.Ру Миграционная служба при правительстве Республики Таджикистан открыла своё представительство в России. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 17 октября, пресс-релизе. «Основной целью вновь созданной государственной структуры является социально-правовая защита таджикских граждан, временно работающих за рубежом, регулирование миграционных потоков, предотвращение нелегальной миграции и обеспечение законности миграционных процессов. В числе задач Представительства - способствование легальному трудоустройству мигрантов; оказание всестороннего содействия хозяйствующим субъектам Российской Федерации в заключении договоров по организованному трудоустройству граждан Республики Таджикистан; содействие в защите прав, свобод и законных интересов мигрантов Республики Таджикистан; взаимодействие и работа с общественными организациями таджикской диаспоры и соотечественниками; деятельность по продвижению позитивного имиджа трудовых мигрантов - граждан Республики Таджикистан. Представительство располагается по адресу 125047, г.Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, дом 40/3, стр.1, офисы - 201, 207, 214. Тел/факс.: +7 (495) 967-98-55, тел.: +992 (44) 640-83-84. E-mail: prmstj@mail.ru. Веб-сайт представительства располагается по адресу www.tajmigration.ru. Международное информационное агентство «Фергана» Страницы истории: Роль Великого князя Николая Константиновича в орошении Голодной Степи 2011-10-17 18:33 Татьяна Котюкова На фото: Николай Константинович Романов в восточной чалме Судьба и деяния великого князя Николая Константиновича Романова, объявленного душевнобольным, изгнанного из Санкт-Петербурга, посвятившего жизнь Туркестану и похороненного в Ташкенте, хорошо известны специалистам и любителям прошлого Средней Азии. Тем не менее, широкой публике в Узбекистане, особенно подрастающему поколению, имя опального члена императорской семьи не скажет ничего. Отчасти виной тому - новые учебники «новой истории», переписанной под новых правителей и изменившейся до неузнаваемости, отчасти – наша собственная лень и неспособность отказываться от исторических стереотипов. Иногда виной тому - новые учебники «новой истории», переписанной под новых правителей и изменившейся до неузнаваемости, в другой раз – наша собственная лень и неспособность отказываться от исторических стереотипов. Предлагаемая статья должна отчасти заполнить пробелы в наших представлениях об одном из героев колониального прошлого. Из нее вы узнаете о том, как отпрыск императорского рода, очарованный Востоком, посвятил большую часть своей жизни орошению части Сырдарьинской области – сердца хлопководства современного Узбекистана. И о том, как его за это прославляли местные народные певцы. Данная cтатья под заголовком «Имя его теперь не умрет никогда…» опубликована в литературно-философском журнале «Чётки» (Москва, Издательский дом «Марджани»), №3, 2010 г. «Фергана» благодарит редакцию журнала за разрешение на перепечатку данного материала. 14 апреля 1874 года в Мраморном дворце произошло событие, затрагивавшее честь императорской семьи. Из семейной иконы великокняжеской четы Константина Николаевича и Александры Иосифовны исчезли крупные бриллианты. Была вызвана полиция, и вскоре пропажа была обнаружена. История оказалась крайне запутанной. В круг подозреваемых попал великий князь Николай Константинович. Сразу возникла версия, что деньги князю понадобились для американской куртизанки Фани Лир, из-за связи с которой он уже однажды был удален из Петербурга и участвовал в русском походе на Хиву в 1873 г. Николай Константинович свою причастность к краже отрицал. Дело зашло в тупик. В итоге, чтобы спасти престиж царской семьи, на семейном совете было принято решение признать великого князя безумным. Отныне он должен был находиться на принудительном лечении под стражей. В бумагах, касавшихся царствующего дома, запрещалось упоминать его имя, он лишался званий и наград и, наконец, высылался навсегда из Петербурга и был обязан жить под арестом в том месте, которое ему предпишут. Однако за ним был сохранен титул великого князя.

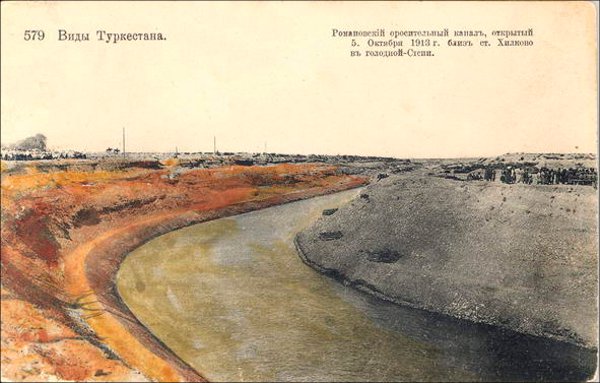

В этой детективной истории до сих пор вопросов больше, чем ответов. В последнее десятилетие интерес к ранее практически малоизученной и незаслуженно обойденной вниманием фигуре великого князя Николая Константиновича Романова проявляется все активнее. Однако публикации эти посвящены главным образом скандальной истории с похищением фамильных реликвий, достаточно экстравагантной семейной жизни (две жены одновременно) Николая Константиновича в туркестанской ссылке и не до конца ясным обстоятельствам смерти в 1918 г. В отделе письменных источников Государственного исторического музея среди документов, составляющих фонд Н.И. Гродекова, сохранился удивительный стихотворный текст (перевод с одного из среднеазиатских языков, см. ниже), который с полным основанием можно назвать одой великому князю Николаю Константиновичу Романову. Он озаглавлен «Его Императорскому Высочеству Великому князю Николаю Константиновичу» и начинается строками: «Трудное – легко могуществу Царя!» Эти строки натолкнули нас на мысль попробовать рассказать о другой, созидательной, стороне жизни великого князя. Николай Константинович считал себя несправедливо обойденным при короновании Александра II (По действовавшим в Российской империи юридическим нормам престолонаследия, законным преемником царя признавался тот из его сыновей, который родился у него, когда он уже был государем или хотя бы наследником. Старший сын Николая I, будущий Александр II, родился в 1818 г., когда Николай I не был еще ни царем, ни наследником. Второй сын – Константин Николаевич - родился после коронации в 1827 г. Поэтому великий князь считал и открыто говорил, что его дядя Александр II, а затем и двоюродный брат Александр III незаконно занимали царский трон. – здесь и далее прим. автора). Это обстоятельство делало Николая Константиновича слишком «беспокойным лицом» при дворе. После истории с фамильными драгоценностями его удалили в Оренбург, где он женился на дочери простого казачьего офицера Надежде Александровне Драйер. За этот морганатический брак Николая Константиновича подвергли более суровому наказанию – бессрочной ссылке в Ташкент. Опала частично распространилась и на Надежду Александровну – «княгиню Искандер». Этот «титул» придумал для нее и оформил сам Николай Константинович в честь Александра Македонского, которого на Востоке называли Искандер Зулькарнай (Двурогий). Княгиня Искандер была венчаной, но не единственной женой великого князя. Еще одна казачка, Дарья Алексеевна Часовитина, стала его гражданской женой. Очевидцы событий отмечали, что с Часовитиной он часто показывался на людях, катался по городу в коляске или сидел в «синематографе». О Николае Константиновиче в Ташкенте ходило множество легенд. Бывший начальник Управления земледелия края, А.А. Татищев, отмечает в своих воспоминаниях сильное пристрастие князя к красному цвету. «Даже аллея перед его домом, – писал он, – была посыпана красным песком. На людях его часто можно было встретить в некоем подобии туземного халата с киргизской войлочной шапкой на голове». Своим гостям после изрядных возлияний великий князь традиционно задавал вопрос, признают ли они его законным претендентом на престол. Вопрос подкреплялся демонстрацией заряженного револьвера или угрозой прибегнуть к физическим мерам воздействия на несознательного посетителя. Ежегодно из казны на расходы Николай Константинович получал деньги. При этом князь занимался коммерческой деятельностью. В Ташкенте, например, он владел хлебопекарней. Но наиболее доходным предприятием и самым популярным у горожан был «синематограф» великого князя, открытый в 1909 г. Великий князь был деятельным и увлекающимся человеком. На его деньги в Средней Азии было организовано несколько научных экспедиций. Одна из них, Самарская ученая экспедиция 1878 г., всерьез занималась изучением вопроса судоходности Амударьи и поворота ее по старому руслу – Узбою – в Каспий. Но, пожалуй, самой важной сферой приложения великокняжеского интереса были ирригационные работы. По его инициативе и на его же деньги в Голодной Степи (Голодная Степь – обширная территория, лежащая между густонаселенными оазисами – Ташкентом, Ферганой и Самаркандом. На западе Голодная Степь граничит с пустыней Кызыл-Кум, северную и восточную границу омывает Сырдарья) осуществляется строительство оросительного канала имени императора Николая I. Для своего дальнейшего развития хлопководство в Туркестане настоятельно требовало создания новых оросительных систем. Но денег у правительства не было, интерес же русских предпринимателей по вложению капитала в орошение Туркестана был чрезвычайно низок, и дело не двигалось. Иностранный капитал, из соображений государственных стратегических интересов, к делу орошения не привлекался, хотя отдельные коммерсанты предлагали свои услуги. Что касается орошения края, то полвека тянулись бесконечные разговоры, неоднократно разрабатывались законодательные предложения, создавались грандиозные технические проекты, но все они остались неосуществленными. За исключением нескольких в Мургабском государевом имении (Имение располагалось на территории Закаспийской области Туркестанского генерал-губернаторства, на реке Мургаб, от которой и получило свое название) и канала имени императора Николая I в Голодной Степи. Ежегодно до 1910 г. на поддержание канала имени императора Николая I в рабочем состоянии расходовалось от 7 до 10 тыс. рублей. В 1911 г., при рассмотрении законопроекта об отпуске средств на окончание работ по орошению северо-восточной части Голодной Степи, Государственная дума высказала следующие пожелания: сохранить самостоятельное значение за каналом имени императора Николая I и развить систему орошения этого канала. Но в период составления проекта по переустройству выяснилось, что придется вносить существенные коррективы.

Не вдаваясь в технические подробности, скажем, что общая стоимость проекта Главного управления землеустройства и земледелия исчислялась в сумме 1.230.020 рублей. Бюджетная комиссия на своем заседании 5 июня 1914 г. сократила сумму почти вдвое – до 731.570 руб. – и постановила: расширение магистрального канала отложить на неопределенное время. Обострение обстановки на Балканах заставляло менять планы. 7 марта 1914 г. в сельскохозяйственную комиссию Государственной думы был передан законопроект «Об отпуске средств на переустройство канала императора Николая I в Голодной Степи». Канал был сооружен на собственные средства великого князя Николая Константиновича и оросил 7 тыс. десятин земли. Его постройка была закончена в 1897 г. В 1899 г. канал был принят в ведение Главного управления землеустройства и земледелия. При этом великому князю частично были возмещены его расходы. Канал являлся одним из первых удачных опытов орошения пустынных земель в Туркестане, но вместе с тем обладал значительными техническими недоработками. Поэтому было признано необходимым заменить в ближайшем будущем этот канал новым, с площадью орошения в 45 тыс. десятин.

Еще одно крупное ирригационное сооружение, построенное великим князем, – Искандер-арык. После проведения Искандер-арыка было заложено великокняжеское селение с одноименным названием, в котором разместились высланные с Кавказа молокане (Молокане – разновидность духовного христианства, а также особая этнографическая группа русских). Селение вскоре превратилось в одно из зажиточных. Кроме того, великий князь инициировал и финансировал строительство двух мостов, один через реку Сырдарья, другой – через реку Чирчик. Он основал несколько поселков для русских крестьян-переселенцев. В одном из них, Княжеском городке, или Княжеском поселке, разбитом на месте ташкентских трущоб, он возвел 200 типовых домиков для беднейшего населения города. «Вскоре после переезда нашего с Надеждой Александровной… в Ташкент (1881)… дано было мне высочайшее соизволение, – вспоминал Николай Константинович, – на свои собственные средства определить возможность орошения предгорий Искандера (Искандер – горный хребет на территории современной Ташкентской области, у подножия которого располагался одноименной поселок и имение Великого князя Николая Константиновича), Голодной Степи и песков Кызыл-Кума. Заранее отказался я, при этом, в пользу русских переселенцев, от прав на воду и землю, зная, что закон и обычай мусульман (шариат и адат), со времен владычества арабов, даруют в награду оросителю оживленную им часть мертвой пустыни от имени хорезм-шаха, «тени Бога на земле».

В течение двадцати лет (1881–1900) у Искандерских стремнин горного потока Чирчик и у Беговатских порогов (Беговатские пороги – образуются при выходе Сырдарьи из Ферганской долины при прохождении Фархадских гор) Дарьи (Яксарта) (Вообще слово «дарья» в переводе означает «река». В данном случае речь идет о Сырдарье) на местах, где были в древности две «Александрии» Александра Македонского (Имеются в виду два города, построенные в Средней Азии во времена Греко-македонских завоеваний 339–327 гг. до н.э., – Александрия Эсхата (Александрия Крайняя) и Александрия Окская), основались два рабочих городка – Старый и Новый Искандер (Речь идет о двух поселках, построенных Великим князем вблизи одноименного княжеского имения), построены каменные головные плотины, деревянные мосты на ряжах (Ряжи – прямоугольный сруб из дерева, заполненный внутри камнем и служащий опорой для мостов и плотин) через обе реки для доставки камня, домики и землянки для тысячи рабочих-мусафиров (Мусафир – в переводе с арабского «путник», здесь – наемный рабочий); проведены арыки Искандар, Ханым и стоверстный водолей императора Николая I (Имеется в виду оросительный канал имени императора Николая I (Николаевский канал), построенный Великим князем Николаем Константиновичем), впервые ожививший жизнь в Голодной Степи, – стоивший два миллиона рублей и оросивший все вместе (тремя кубами воды) 40.000 десятин плодородной земли, ценностью до сорока миллионов рублей; где возникли 12 русских поселков, опытные поля и Троицкий лагерь (Военный лагерь под Ташкентом) для Туркестанских войск в 25 верстах от Ташкента. «Царь-плотина», у скал Фархата (Фархадские скалы (горы) – расположены в Ферганской долине, один из отрогов Ферганского хребта), подняла уровень Дарьи (Здесь имеется в виду Сырдарья) на одну сажень (Сажень – древнерусская мера длинны, приравненная к двум метрам и применявшаяся в основном для измерения земельных участков), но проведение воды к Бухаре, по саям Дарвазакум и Арна, не удалось окончить. Сдавая постепенно в казну все новые арыки и поселки, я думал передать тогда же и оба принадлежащих мне двадцать лет Искандера в обмен на равноценные пустыни Голодной Степи, где у Золотой Орды (Золотая Орда – имение великого князя Николая Константиновича Романова под Ташкентом), вдоль Средней железной дороги (Имеется в виду Среднеазиатская железная дорога), при главном начальнике края С.М.Духовском пожалованы были мне 2085 десятин заповедной земли и одна четвертая куба воды из Николаевского канала, – но временный отъезд мой в Тверь и Балаклаву (1901) надолго затормозил исполнение моего желания» (Цитируемый отрывок взят из так называемого «завещательного письма», написанного великим князем в 1916 г. Этот документ интересен тем, что является, по сути, одновременно и завещанием, и мемуарами). В 1915 г. А.А.Татищев, уезжая в Петроград, написал великому князю, что считает своим долгом доложить новому министру (Имеется в виду А.Н. Наумов, министр земледелия России с 1915 по 1916 гг) о выгодах, какие получит казна, приняв его предложение об обмене уже орошенных земель на неосвоенные. Николай Константинович, конечно, не имел специальной научной подготовки, но десятилетия жизни, проведенные в Туркестане, не прошли бесследно. Он полюбил этот загадочный край и очень много сделал для его экономического и культурного развития.

Об авторе: Татьяна Викторовна Котюкова – кандидат исторических наук, сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук, сотрудник Фонда «Марджани». На момент публикации статьи в журнале «Четки» (201 г.) - ведущий научный сотрудник научно-исследовательского Центра военной истории Военной академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Его Императорскому Высочеству Великому князю Николаю Константиновичу Публикуется по правилам современной орфографии Трудное – легко могуществу Царя! От подобного дела останется слава потомству Его Я воспеваю величие Князя, Который, проведя воду, облегчил трудное дело. В наш век не встретили доблестного мужа как Князь Он провел воду – оживилась природа! Засим пойдут там заселения И название «Князь-арык» будет жить века! От Князя остаются памятники на скалах, – Имя Его не умрет теперь никогда, – И памятники те останутся до конца света, Уверены в том очевидцы дела его. Берусь за перо и бумагу, – Высказать истину. Сомнения прочь! О, цветистый язык! Помоги мне воспеть как соловей Да удивится мир его славой! Арык начат с Газалкента – Чимбайлыка, Что не сумел сделать прошлый люд. Бежит ныне вода по местам, сим недоступным Воздвигнется град достойный имя Его. Вот что глаголют сладкозвучные слова песнопевцев И еще имеемые нами на руках летописи и предания В древности три доблестных мужа провели арыки, На которых и возник наш град. Да, три мужа проложили три арыка, А град сей получил название «Нового Ташкента». Один из мужей, проводивших арык, был царь, А два других – принцы-богатыри. Были они: военачальник Рустем, Зал и Кайкавус. От них то и остались нам три арыка. Зал искусно провел один из них, Воду которого, названного Зах-арыком, пили массы народу. Был вождем сказочный герой Рустем. Нет на свете богатыря доблестнее его. Проведен им арык другой, Который назван водой Салара с самого начала. Да и царь Кайкавус провел арык, Прорезывающий Ташкент в середине его Называют этот арык водой Кайкавуса, И извлекли из него пользу сарты городские. Они были лучшими людьми древности, Основали Ташкент и развивали его. Они были царями Сейстана и Гуйстана, Когда, в отечество свое, возвратились отсюда впоследствии. Все трое были из сынов Ирана, Основавшие Ташкент своим счастливым приходом. Все они из рода великого царя Джамшида, Век существования которого близок к прадеду Адаму. Они оставили здесь славу о себе по добрым делам. Хотя были рода чужого, не из Турана. Силой трех арыков, ими проведенных, Град Ташкент вырос в пустыни голой. Последующие ханы Ташкента Пожелали совершить такое же дело в степи, окружающей его, Но никто не смог выполнить его, Что мы видим из исторических летописей Ташкента. Обладательница больших богатств, некая жена, по имени Ханым, Приложила так же руку, не соразмерившись со своей силой. Жизнь ее протекла в сокрушении по неудавшемся арыке, Следы которого видны и поныне. Князь задумал думу недаром. Он задумал вполне облагодетельствовать народ, И приступил для этого к прорытию арыка, выше всех, Со стороны Каракия, Газалкента. Глас народа о необъятности ума Князя, Дошел до нашего слуха давно. Когда стали чувствовать, что арык не проведется, Он перевалил его через высоты Александра Великого. Затем пустил воду по Табаку. Она устремилась по арыку вперед Но трудное это дело поддалось ему лишь тогда, Когда он провел воду через Черные скалы Азадбаса, на рассвете. Мы поражены обширностью его ума И тем, что он, каким то чудом, проложил путь воде. Ныне удивление наше сменилось благоговением Пред осуществлением великой добродетели его. Птицы небесные и звери земные – все преисполнены надеждой, Что облако светлое озаряет блеском наш край. Достоин он звания великой фамилии, Дивящий своим громом народы мира. Тень Князя подобно облаку, Под которую каждой старается встать, А те, которые, поселившись, будут пить воду из его арыка, Не забудут никогда доброго дела Его. Воспеваю величие его, которого свидетель сам И которое разлилось милостью на бедный люд, За что весь народ творит молитвы О сохранении Великой династии и существа Его дорогого. Арык его окончательно проведен ныне, Прорезавши многие возвышенности, к удивлению всех О! Бог привел его сюда из столицы На счастье племен, неимущих воды и земли. Он способом необыкновенным провел арык, Возносят моленья за это дело стар и млад. По примеру великого прадеда своего Петра I Князь сим делом дает пример грядущему поколению. О, Великий князь! Ты согрел своим лучом неимущий люд. Несу поздравление свое с удавшимся делом О, Ты разгадал более древнего мыслителя Платона Чем можно сильно оживить природу. Став высоко по щедрости, наравне с Хатамтаем, Ты ищешь довольствия своего народа Да поддержит твою славу сей арык твой. До прекращения рода людского. Великий Князь, делая благодеяние Курам, Уповает на единосущего Бога, А Ты, о, Боже, привел его сюда Для осушения слез плачущих. Ум Его, как и деяния велики. Совершил он славное дело – имя его бессмертно. Да и мы видим Вас, заботящегося о народе, С тех пор, как сей край обратил взор к Беламу Царю. Великодушие Ваше велико, как высочайшая гора, Превосходно Ваше и намерение, Благословен и труд Ваш ныне, Наполнением дела, Вашего имени достойного. Хлынет вода Чирчика по арыку неудержимо, Стремясь проложить себе внизу путь к Сыру. Превратит она в злато глину пустыни, Присоединив большую полосу культурную. О, Великий Князь! Вы обладаете большим даром, От которого повеяло народу добром, Вы обземелили обезземеленных, Вы обводнили безводных. Благословен Ваш счастливый сюда приход! Негостеприимная пустыня превратится в цветущие сады; На которых воздвигнут курган киргизы и ногаи. О, Великий Князь! Настойчивостью своею Вы облегчили трудное дело, Непосильное нашему уму. Забота Князя – благоденствие народа! От этой заботы приобрел убежища бедный наш люд. Внимая гласу народа, Воспроизвел сию песню импровизатор Майлы. 1885 год, перевод. ОПИ ГИМ Ф. 307. Ед. хр. 43. Л. 99-107. Международное информационное агентство «Фергана» Без бумажки ты букашка. Гражданское общество Кыргызстана призывает отменить институт прописки 2011-10-17 23:13 Фергана Точных данных о количестве не имеющих прописки жителей Кыргызстана нет. По сведениям неправительственных организаций, только в Бишкеке прописка отсутствует у 20 процентов горожан, что означает, что каждый пятый житель столицы не имеет доступа к легальной работе, защите собственности, к медицине, образованию, социальным пособиям и так далее — всему, что в стране доступно лишь имеющим эту пресловутую запись в паспорте, несмотря на то, что, согласно Конституции, отсутствие прописки не может служить основанием для ограничения прав и свобод граждан. Но в реальной жизни предоставление базовых услуг в Кыргызстане напрямую зависит от наличия регистрации по месту жительства. Чтобы привести реальность в соответствие с требованиями Основного закона, 11 октября в Киргизии стартовала общегражданская эдвокаси-кампания «Я – за паспорт без прописки», в которой принимают участие около 30 неправительственных организаций республики. Организаторы акции призывают к устранению зависимости получения паспорта от наличия прописки путем изменения существующих процедур и упрощения системы регистрации (прописки) в целом по стране. Проведение кампании было приурочено к президентским выборам, чтобы привлечь внимание кандидатов на пост главы государства к проблеме прописки и призвать их включить в свои предвыборные программы и дебаты вопрос упрощения системы регистрации и введения процедуры выдачи паспортов без привязки к месту жительства граждан. Самые уязвимые Наиболее уязвимыми и зависимыми от системы прописки являются мигранты, пенсионеры, дети и подростки группы риска. Это подтвердили эксперты Центра социальных исследований Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), проведя социологический опрос на тему «Влияние системы регистрации (прописки) граждан на доступ к базовым услугам в Кыргызстане на примере города Бишкек (2009 год)». В социологическом исследовании приняли участие 300 домкомов, 247 незарегистрированных внутренних мигрантов, 53 незарегистрированных пенсионера и 100 работающих детей. Выяснилось, что самой частой причиной того, что респонденты не смогли получить регистрацию или даже не попытались, является отсутствие у них требуемых документов — паспорта, листка убытия, правоустанавливающих документов на жилье. 76 процентов респондентов считают процедуру получения регистрации бюрократической, 53,4 процента – непонятной, 80,6 процента - дорогой, 63,8 процента – недоступной. У большинства внутренних мигрантов паспорт был утерян или украден. Как правило, документов лишаются во время частых переездов с одного места жительства на другое, либо во время встреч с уличными хулиганами и грабителями, поскольку многие люди носят с собой паспорта из опасения возможных проверок со стороны сотрудников милиции или из-за незащищенности снимаемого ими жилья. Мнение о том, что большинство живущих в Бишкеке без регистрации прибыли из южных регионов страны, не подтвердилось. Количество незарегистрированных граждан из южных областей Киргизии незначительно превышает количество этой категории горожан из северных областей. Отсутствие листка убытия, как правило, связано с тем, что мигранты не знают, как долго они смогут жить в Бишкеке, и не выписываются с прежнего места жительства, боясь, в том числе, лишиться земель в их родных населенных пунктах и того, что если на новом месте не смогут прописаться, то им прекратят выплачивать социальные пособия. Каждый четвертый респондент на вопрос «почему вы не пытались зарегистрироваться?» ответил, что не знаком с процедурой получения регистрации, около девяти процентов опрошенных, которые пытались зарегистрироваться, сообщили, что это им не удалось, так как они не смогли разобраться в системе. Многие респонденты жаловались на то, что им трудно получить и заполнить требуемые документы, а работники паспортных столов не всегда желают в этом им помочь, причем нередко приезжие люди, особенно из сельских районов, становятся предметом насмешек и грубого отношения паспортистов. Некоторые мигранты не видят смысла в столичной прописке потому, что часто переезжают с одного места на другое в зависимости от того, где они смогут найти очередную работу. Несколько мигрантов заявили, что не видят необходимости в регистрации, так как считают, что все проблемы, связанные с ее отсутствием, можно решить за деньги. Многим процесс получения прописки усложняет нехватка времени и денег. Влияние регистрации на доступ к базовым услугам Исследование АУЦА показало, что не зарегистрированным в Бишкеке мигрантам и пенсионерам, как правило, отказывают в оказании бесплатных медицинских услуг, они не могут получить помощь у семейных врачей. В итоге им оказывается доступна только платная медицина, либо на помощь приходят знакомые со связями. Приехавший из Джалал-Абадской области в Бишкек Адилет рассказал, что два года назад, когда у него был аппендицит, он обратился в горбольницу №4, но из-за отсутствия прописки его там не приняли. То же повторилось и в республиканской больнице. В итоге парень смог получить лечение благодаря связям родственников и друзей. 92 процента детей из семей незарегистрированных мигрантов и пенсионеров ходят в школу. При этом 47 процентов взрослых респондентов отметили, что из-за отсутствия регистрации у них возникали проблемы с устройством ребенка в школу. Для решения этой проблемы также используются деньги (47 процентов респондентов устроили своих детей в школы, заплатив требовавшуюся от них сумму) и родственники (35 процентов). Те родители, кто не смог или не захотел использовать такие варианты, отправили своих детей в родные села. У Каныкей, приехавшей в столицу с юга Киргизии, двое детей. В школу взяли только одного ребенка - в первый класс, а второго, который должен был пойти в пятый, не приняли из-за отсутствия прописки. Каныкей была вынуждена отправить его обратно в деревню, где он жил у соседей и учился в местной школе. 82 процента опрошенных работающих детей заявили, что из-за отсутствия регистрации по месту жительства в Бишкеке у них возникали проблемы с устройством в школу. В 31 проценте случаев эту проблему их родителям помогли решить неправительственные организации, в 24 процентах — деньги, которые передавались в качестве взяток сотрудникам школ, работникам поликлиник или представителям домовых и квартальных комитетов для получения той или иной справки. Что касается социальных пособий, то только 15 процентов респондентов указали, что их им начисляют и выдают в Бишкеке. Около 85 процентов респондентов получают пособия по месту постоянной прописки. Две трети мигрантов, которым пособия не были начислены, связывают это с отсутствием прописки. Около 25 процентов опрошенных людей старшего возраста заявили, что им положены пенсии. Почти 73 процента из них получают пенсию, большинство - по месту постоянной регистрации. Респонденты, не получающие пенсии, полагают, что они им не начислены в связи с отсутствием прописки. Помимо ограничения доступа к базовым услугам, отсутствие прописки имеет еще несколько негативных последствий: - рост социальной напряженности, так как тысячи граждан, которые остаются «невидимыми», не имеют возможности влиять на жизнь государства в рамках законных, правовых механизмов; - усиление коррупции в государственных системах, когда множество препятствий и противоречий дают чиновникам на местах возможность требовать от граждан платы за услуги; - рост безработицы и развитие «теневого» рынка труда, что приводит к огромным экономическим потерям, потому что граждане, вовлеченные в нелегальный рынок труда, не платят налоги. Законопроект «О паспорте» За отмену прописки и упрощение процедуры получения паспорта выступает депутат киргизского парламента Равшан Джеенбеков, который инициировал законопроект «О паспорте». В соответствии с документом, паспорт будет выдаваться при наличии пяти позиций: свидетельства о рождении, копии паспорта родителей, фотографии, заявления, квитанции. Паспорт предлагается выдавать с 14 лет, причем при его повторном получении не будет необходимости в сборе нового пакета документов. Самое главное, что, по мысли Джеенбекова, паспорта будут выдаваться без указания прописки, семейного положения и национальности. Оформление и выдача будут производиться посредством интернета и почтовой службы, сроки сокращаются с нынешних трех месяцев до семи дней. Цена документа, удостоверяющего личность, составит 25 процентов от минимальной заработной платы, а при необходимости срочного получения - 50 процентов от минимальной зарплаты вместо нынешних 200 евро. По мнению Джеенбекова, социально уязвимым слоям населения паспорта должны выдаваться бесплатно. В законопроекте также прописано, что ответственной за создание единой базы данных назначается Государственная регистрационная служба, которая и будет заниматься централизованной выдачей всех видов паспортов. Джеенбеков сообщил «Фергане», что сейчас его законопроект проходит согласование в парламентском комитете, а потом будет рассмотрен правительством, потому что его реализация потребует больших финансовых затрат. «Институт прописки существует только в странах бывшего Советского Союза. В развитых странах такого нет. Например, в Европе при приеме на работу у тебя не будут спрашивать, где ты живешь. Я выступаю за отмену прописки, потому что она ущемляет права человека. Прописка – это остатки советского прошлого, когда власть тотально контролировала своих граждан, и источник коррупции со стороны чиновников», - заявил депутат. Он не исключает, что правительство выступит против каких-то пунктов законопроекта: «Они будут уповать не на то, что не хотят принять закон, а на то, что для его реализации нет денег. Но я считаю, что этот вопрос вполне решаем. Деньги требуются, в основном, для создания единой базы данных о населении страны. Правительство говорило, что на реализацию закона потребуется около 300 миллионов долларов США, но я поговорил с представителями Ассоциации связи, они подсчитали примерную сумму и сказали, что можно уложиться в 3-4 миллиона долларов. Такую сумму страна вполне потянет. Ведь правительство утверждает, что оно хорошо работает, и что бюджет - без дефицита. Если это так, то пусть они вкладывают деньги и решают проблемы своих же граждан. Такая база – это основа основ, она упростит все, поможет не только в паспортизации населения, но и в поиске преступников, сборе налогов и так далее», - уверен Равшан Джеенбеков. Кому выгоден институт прописки? По мнению директора правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой, в Кыргызстане произошла подмена понятий «регистрация» и «прописка». «Чем они различаются? Институт прописки существовал в советское время и лишал многих людей возможности получать доступ к базовым услугам. Например, без прописки человек не мог устроить ребенка в школу, получить доступ к медицинскому обслуживанию. Институт регистрации обязателен во всех странах, потому что он направлен на учет точного числа граждан в стране, в той или иной области, регионе. Разница в том, что регистрация делается автоматически по заявлению, а не в разрешительном порядке, - пояснила «Фергане» Ч.Джакупова. - Например, сегодня ты приехал из Оша и проживаешь в Бишкеке, снимаешь квартиру. Ты не можешь пойти и получить помощь в учреждениях социальной помощи, пока тебя фактически не зарегистрируют в домоуправлении, пока ты не получишь прописку, собрав для этого кучу справок. И огромное количество людей не регистрируется, тем более, что прописаться на съемной квартире очень сложно. А на Западе, к примеру, ты проживаешь в доме Х и просто заявляешь об этом властям, без всяких справок и так далее». Правозащитница подчеркнула, что институт регистрации занимается учетом и сбором реальных статистических данных о населении, а действующий в Киргизии институт прописки как раз мешает увидеть правильную картину. «Фактически ты можешь проживать в Бишкеке, а быть прописан в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Прописка должна носить заявительный характер, когда ты просто заявляешь о своем реальном месте пребывания, не собирая для этого кучу документов. И на этом основании тебе на твой фактический адрес переводят пенсию, пособия. Какой смысл ставить штамп о прописке в паспорте, если у нас свобода передвижения? Сегодня живешь здесь, а завтра переехал туда, и этот переезд не означает, что ты не гражданин этой страны, и на том основании, что ты сменил место жительства, у твоего ребенка, например, не будет доступа к образованию. Мы не против ликвидации института регистрации, мы против разрешительного порядка прописывания по месту фактического проживания», - пояснила Джакупова. Таким образом, институт прописки создает множество проблем как населению, так и государству, отмечает правозащитница. Во-первых, власти не знают реального количества своих граждан в разрезе по областям. Во-вторых, возникает поле для всевозможного рода манипуляций, в частности, во время выборов, что в целом вызывает недоверие к этому институту и к избранной власти. В-третьих, это рост коррупции, потому что за каждую бумажку приходится платить. В-четвертых, «благодаря» существующему институту прописки некоторые граждане не могут получить удостоверения личности. «Например, ребенок, родители которого переехали, не может получить паспорт, потому что для этого ему надо предоставить справку о прописке. В результате, этот ребенок лишен доступа к базовым услугам. А что делать с детьми из детских домов, когда они их покидают и им негде прописаться? О них никто не позаботится, а сами они не смогут устроиться на работу. Таким образом, большое количество людей остается вне социальной сферы, что ведет к росту преступности в обществе», - считает глава правовой клиники «Адилет». По мнению Ч.Джакуповой, госслужащие зубами впились в институт прописки и не хотят с ним расставаться потому, что это поле для получения дополнительного, неправового заработка. «У нас коррупция является одной из внутренних угроз безопасности страны. На самом деле во всем этом нет ничего хорошего, кроме позитива для определенной кучки чиновников, которая превратила госслужбу в огромный коммерческий аппарат по выкачиванию денег из собственных граждан. Только эта узкая прослойка заинтересована в существовании институт прописки», - заключила Чолпон Джакупова. Хочется надеяться, что власти Кыргызстана, которые на словах ратуют за права граждан своей страны и постоянно заявляют о борьбе с коррупцией, воплотят свои речи в действия и примут действительно важное для страны решение об отмене прописки - этой изжившей себя нормы. Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||