Просто история: (много буквов)

Благодарю камрада Вячеслав Чешский за интересную ссылку.

В городских трущобах

Знакомство с оборотной стороной Англии мы начнем с глубокого погружения. Добро пожаловать в трущобы лондонского Ист‑Энда, восточной части города, населенной беднотой. Время действия – вторая половина XIX века, где‑нибудь между 1840 и 1890 годами. Жизнь застаивается на узких и грязных улочках, течет так медленно, что трудно даже определить, какое на дворе десятилетие. На местных жителях лохмотья, по которым трудно судить о моде, а от холода и голода бедняки дрожали точно так же и десять, и двадцать лет назад. На дворе зима, так что осторожнее ступайте по слякоти, темно‑серой от золы. И лучше не подходите к окнам – вдруг вам на голову выплеснут содержимое горшка, не донеся его до выгребной ямы. Впрочем, лишний раз окна стараются не открывать, чтобы не выпускать из комнаты тепло – отопление уж очень дорого.

Мы сворачиваем в крошечный дворик и наугад заходим в двухэтажный дом. Медленно поднимаемся по темной, зловонной лестнице. Перила расшатаны, прогнившие ступени опасно поскрипывают под ногами – один неверный шаг и можно провалиться. Приоткрываем дверь в квартиру на втором этаже (дверь не заперта, потому что воровать тут все равно нечего). На вас щерит пасть остывший камин, который не разжигали уже несколько дней. По влажным стенам растет плесень, штукатурка на потолке почернела и вздулась. В центре комнаты стоит шаткий стол, по стенам жмутся целых две кровати. Что ж, неплохо для семьи из восьми человек. Бывает, знаете ли, и хуже. Санитарные инспектора расскажут вам про комнатенки, где на одной кровати спит вповалку вся семья, и родители, и дети. А где такая теснота, там недалеко и до греха: уж слишком рано дети узнают, откуда они берутся… В теплый день малыши весь день бегали бы на улице, но сейчас они забились в угол и зыркают на вас блестящими глазенками.

Мать сидит в углу и баюкает младенца, завернутого в ее шаль – на пеленки денег нет. Женщина боязливо оборачивается, и вы замечаете синяк в пол‑лица. Но стоит вам раскрыть рот, чтобы ей посочувствовать, она машет на вас рукой и кивает на кровать. Прикрывшись рваным одеялом, на кровати храпит ее муж. Летом в их квартале наступает относительное благополучие: целые семьи выезжают в Кент на уборку хмеля, мужчины подрабатывают на стройках, но зимой работу найти труднее.

Вчера в квартале была такая сильная метель, что пьяный сосед, возвращаясь из кабака, упал и замерз насмерть, а за ночь вокруг него намело сугроб. В надежде заработать отец семейства отправился в ближайший работный дом, авось ему заплатят несколько шиллингов за уборку снега с улиц. Или хотя бы несколько булок. У ворот столпилось полквартала, такие же бедолаги с впалыми небритыми щеками. Но попечители отказали им всем. Что еще за мода – раздавать помощь направо‑налево? Если хочешь работу, ищи ее сам или сдавайся в работный дом. С горя отец пошел в кабак и потратил на джин последние гроши, а дома жена посмела заикнуться о деньгах…

«Вдова и сироты». Гравюра Т. Б. Кеннингтона из журнала «Иллюстрированные лондонские новости». 1888

Мы пятимся и выходим из комнатушки, где и без нас тесно. Быть может, попытать счастья по соседству? Но и в доме напротив царит уныние. За столом у окошка сгорбилась вдова и лихорадочно шьет рубашки. В прошлом году она похоронила мужа и теперь вынуждена в одиночку содержать семью. Чтобы хоть как‑то прокормиться, ей нужно сшить две дюжины рубашек в день. Работать приходится всем. Младшая дочь, тощая девочка лет десяти, торгует кресс‑салатом, разнося его по домам. Старшая девочка, уже подросток, сортирует на фабрике грязные тряпки, которые затем идут на производство бумаги. Тряпки воняют, по ним ползают вши и прыгают блохи. Наверное, именно так в дом проник сыпной тиф, от которого скончался маленький сынишка. Его тело уже второй день лежит на сдвинутых ящиках из‑под апельсинов. Похоронить его не на что, сначала нужно дождаться выручку за рубашки. Заметив приоткрытую дверь, вдова прищуривается, а потом обрушивает на вас поток ругани. Не обижайтесь. Она приняла вас за проповедника, который принес ей религиозный трактат в качестве утешения. Пожалуй, нам лучше уйти.

Куда теперь? Как насчет этого коттеджа? Тут гораздо просторнее, но что за вонь, что за лай? Повсюду носятся собаки и справляют нужду прямо на полу. Здесь разводят терьеров на продажу, ведь травля крыс собаками – одно из любимейших развлечений Ист‑Энда. Так, а это что? В клетке поскуливает парочка печальных болонок. Судя по всему, породистые собачки были похищены где‑нибудь в престижном Вест‑Энде, когда поутру их выгуливала горничная. Вскоре у хозяев потребуют выкуп, как минимум 10 фунтов, а то и все 25. Впрочем, если вора поймают, ему придется ответить по всей строгости закона. Пойдемте‑ка отсюда, вряд ли нам будут рады.

Поздравляю вас – пока вы крутили головой по сторонам, пытаясь разобраться в хитросплетении улиц, у вас украли кошелек. Когда? Да вот только что мимо пробегала стайка оборвышей. Не пытайтесь гнаться за ними, только людей насмешите. А если поймаете воришку и попытаетесь встряхнуть его за воротник (осторожно, прогнившая ткань расползается прямо в руках), за мальчишку вступятся местные – он свой, а вы чужак. Так что потерю кошелька остается лишь оплакать.

К счастью, в следующей квартире вам повезет больше. Возможно, вам даже предложат чай, хотя его вкус оставляет желать лучшего: спитая заварка была высушена, подкрашена и продана как свежая. Из мебели здесь не только стол со стульями, но даже два кресла, а в спальне виднеется кровать с железными столбиками, а не просто койка с соломенным тюфяком. На каминной полке тикают часы, стены украшены портретами королевы и вырезками из журналов, на подоконнике заливается канарейка в клетке. Певчих пташек в Ист‑Энде любят, они хоть как‑то скрашивают серые будни. Хозяева квартиры занимаются перепродажей поношенной одежды, которая свалена в спальне. Лучше не спрашивать, откуда берутся обноски. Особенно подозрительно выглядит детская одежда поновее. Некоторые воры заманивают детишек в подворотни и, угрожая ножом, заставляют снять добротные костюмчики… Но мы не будем допытываться. Распрощавшись с хозяевами, мы продолжим наше путешествие по недоброй старой Англии.

Трудно поверить, что когда‑то в закопченном Ист‑Энде благоухали апельсиновые деревья. Но это так. До Великого пожара 1666 года на востоке Лондона проживали аристократы и зажиточные горожане, но после разрушительного пожара в западной части города начался строительный бум. На месте выгоревших дотла кварталов появлялись новые, еще более роскошные, с уютными площадями в окружении белокаменных домов. Респектабельная публика потянулась на запад, в Вест‑Энд, а в покинутые особняки набились обездоленные. Со временем «трущобные лорды» начали строить на востоке дешевые доходные дома. Ист‑Энд рос, всасывая в себя районы Хакни, Степни, Поплар, Бентал‑Грин, Шордитч, Бермондси, Уайтчапел.

В «Очерках Боза» (1836) Чарльз Диккенс так описывал трущобы и их обитателей:

«Тем, кто не знаком с этой частью Лондона (а таких немало), трудно вообразить себе всю грязь и нищету, которые царят в ней. Убогие домики, где выбитые окна заделаны тряпьем и бумагой и где в каждой комнате ютится по целому семейству, а подчас и по два и по три даже: в подвале – мастера, изготовляющие сласти и засахаренные фрукты, в передних комнатах – цирюльники и торговцы копченой селедкой, в задних – сапожники; торговец певчими птицами на втором этаже, три семейства на третьем и лютый голод на чердаке; в коридоре ирландцы, в столовой – музыкант, на кухне – поденщица и пятеро ее голодных детей. Грязь всюду: перед самым домом – сточная канава, позади выгребная яма, в окнах сушится белье, из окон льются помои; девочки четырнадцати‑пятнадцати лет бродят босиком и нечесаные в каких‑то белых салопах, надетых чуть ли не на голое тело; тут же мальчики всевозможных возрастов в куртках всевозможных размеров или вовсе без оных; мужчины и женщины, одетые кто во что горазд, но все без исключения грязно и убого; все это слоняется, бранится, пьет, курит, ссорится, дерется и сквернословит».

Трущобы не были прерогативой столицы, в других крупных городах дела обстояли ничуть не лучше. В Ливерпуле и Манчестере доходные дома строили спина к спине, без заднего двора. При желании, можно было с легкостью заглянуть соседям в окна, но вряд ли у рабочих оставалось время на такие легкомысленные забавы. На входе во внутренний дворик гостей встречали груды золы и навоза, чтобы сразу можно было понять, куда ты попал. Жильцам приходилось подниматься по узким темным лестницам, но это еще в лучшем случае. В худшем – они спускались в подвал.

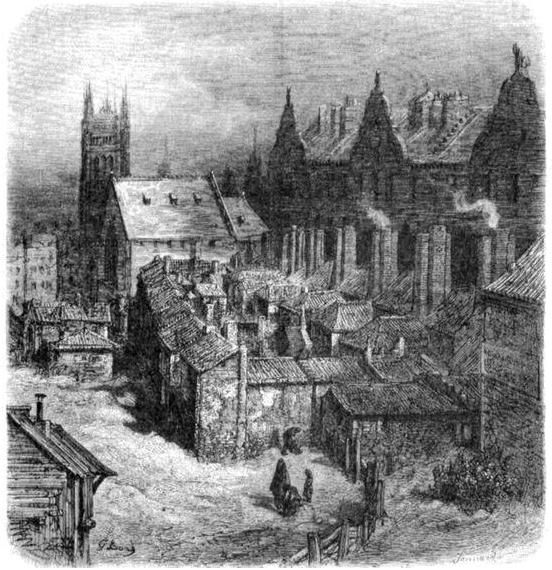

Трущоба «Акр Дьявола» возле Вестминстерского аббатства. Рисунок Гюстава Доре из книги «Паломничество». 1877

В конце 1840‑х, когда в Англию хлынул поток голодающих ирландцев, в одном только Ливерпуле в подвалах ютилось 20 % горожан, а в Манчестере – 12 %. Подвальные жилища для бедноты были настолько популярны в Эдинбурге, что породили легенды о подземном городе. Подземные квартиры были не сухими и уютными, как норы толкиеновских хоббитов, а зловонными и сырыми, ведь соседство с выгребными ямами не добавляло им шарма. Респектабельные господа приходили в ужас от этих «пещер» и называли их обитателей «кротами в человеческом образе».

В городских трущобах селились мелкие торговцы и рабочий люд: плотники, каменщики, сапожники, портнихи, прачки, ткачи, мясники, грузчики. Зарабатывали они сущие гроши: в середине века заработки портних начинались от 7–8 шиллингов [1] в неделю, причем половина недельной выручки тратилась на аренду жилья. Недаром лендлордов (Лендлорды – крупные землевладельцы в Англии, в XIX веке активно скупали недвижимость в городах. – Ред.), владевших доходными домами в трущобах, называли кровопийцами: высокая рента не позволяла рабочим выбраться из бедности. Впрочем, жильцы не отставали от хозяев. Излюбленной стратегией было покинуть жилище ночью, так и не заплатив ренту, а с собой прихватить трубы, каминную решетку и вообще все, что можно продать.

Заработная плата постепенно возрастала, но цены росли с ней наперегонки. Неудивительно, что даже во второй половине XIX века в Англии наблюдалась ужасающая бедность, и не только в трущобах Лондона и Эдинбурга, но повсюду, от крупных промышленных городов севера до крошечных ирландских деревенек. Содержать дом в порядке, пусть даже не дом, а маленькую квартирку, было очень дорого. Большую брешь в бюджете пробивал уголь: на отопление одной комнаты можно было потратить шиллинг в неделю. Что уж говорить о такой роскоши, как горячая вода для купания?

До второй половины XIX века богатые и знатные жители империи принимали ванну в своих спальнях, перед полыхающим камином. Слуги приносили воду из кухни и выливали ее в сидячую ванну. Начиная с 1840‑х годов в богатых домах появилась горячая вода, а с 1870‑х она стала доступна и среднему классу. В домах победнее устанавливали мини‑бойлеры или газовые колонки для подогрева воды, но они были дороги в содержании, создавали много шума и время от времени взрывались. В новых домах строили отдельную ванную, в старых – под нее отводили одну из комнат. В 1890‑х стало популярным еще одно нововведение – душ. Некоторые модели душа присоединялись прямо к крану, поэтому они имели тенденцию срываться и щедро фонтанировать вокруг то кипятком, то ледяной водой.

Но рабочим подобная роскошь долго еще была недоступна. Воду приходилось брать в уличном насосе, зачастую платном, и нести в ведре домой, где на нее заявляли права все домочадцы – кому‑то хочется пить, кому‑то устроить постирушку, а уж о купании будут думать только неженки. Хорошо, если удавалось помыться хотя бы раз в неделю. Недаром же Лондон называли «Великим Грязнулей»!

К насосам стояла длинная очередь, тем более что в некоторых районах они работали всего лишь два раза в день, и то по будням. Водопроводная компания Восточного Лондона не поставляла воду по воскресеньям, очевидно, считая, что в святой день нужно молиться, а не тешить грешную плоть. Бедняки собирали дождевую воду в цистерны, но на дне цистерны можно было обнаружить неприятный сюрприз. Когда жители Дарлингтона, графство Дарем, почувствовали странный привкус воды и опорожнили цистерну, то нашли в ней разложившийся труп младенца, пролежавший там несколько месяцев. К счастью, уже в середине века ситуация пошла на поправку. На радость чистюлям открывались городские бани, где за несколько пенни можно было вымыться и постирать белье. А в 1853 году был снят налог на мыло, и его продажи удвоились.

Лабиринты грязных переулков, где люди жили буквально друг у друга на голове, беспокоили респектабельных соседей. Обитатели престижных районов Лондона – Кенсингтон, Бейсуотер, Мейфэр, Белгравия – содрогались от мысли, что поблизости копошатся голодранцы. Генри Мэйхью (1812–1887), знаменитый бытописатель викторианской эпохи, в начале своей книги «Рабочие и бедняки Лондона» («London labour and the London poor») сравнивал обитателей Ист‑Энда с дикарями‑кочевниками. Трущобы прослыли не только рассадниками заразы, но и безнравственности, а то и чего похуже – например, коммунизма. Мало ли чем бедняки занимаются в такой тесноте. Может, замышляют недоброе. Даже во второй половине XIX века главенствовало мнение, что бедняки сами виноваты в своих несчастьях. Вместо того чтобы подняться из грязи и твердо стоять на ногах, они идут по жизни шаткой походкой пьяниц. Вот если бы они трудились, молились и сохраняли трезвость, тогда был бы толк. К сожалению, подобное отношение к беднякам начисто игнорировало такие факторы, как безработица и мизерные заработки, отсутствие образования и низкий уровень здоровья. Решить эти проблемы было гораздо труднее, чем обругать бедняков за лень и пьянство.

Городские власти боролись с трущобами, как могли, но борьба сводилась в основном к сносу обветшалых зданий. В 1838 году были частично снесены трущобы в Сент‑Джайлзе, лондонский район Холборн, затем наступила очередь Роуз‑лейн и Эссекс‑стрит в Спиталфилдз и Уайтчапеле. Но от перемены слагаемых сумма не изменяется, и бедняки, бубня себе под нос, собирали нехитрый скарб и перебирались на другую улицу, которая тут же превращалась в трущобу. Принимались и более эффективные меры. Акт Шафтсбери 1851 года уполномочил городские власти покупать землю и возводить на ней жилища для рабочих семей, тогда как Акт о предотвращении болезней 1855 года позволил приходским попечителям производить осмотр жилых помещений, где, по их мнению, находились очаги инфекции. Впрочем, беднякам не нравилось, что в их дома зачастили инспектора и читают им лекции о чистоплотности.

Не дожидаясь правительственных мер, богатые и совестливые господа сами строили жилье для бедняков. Так в 1848 году в лондонском районе Сент‑Панкрас было построено 5‑этажное квартирное здание, где разместили 110 рабочих семей. Плата была умеренной, 3 шиллинга 6 пенсов в неделю. Новый дом приносил инвесторам доход, и по всему Лондону начали появляться недорогие дома для бедняков, оборудованные водопроводом, туалетами и прачечными.

В то время как одни филантропы обеспечивали бедняков доступным жильем, другие предпочитали работать с ними лицом к лицу. На улицах Ист‑Энда, кишмя кишевших оборванцами и торговцами всех мастей, время от времени встречались мужчины в белых пасторских воротничках или юные особы со стопкой религиозных листовок. Пользы от таких горе‑помощников было немного, и жители трущоб откровенно над ними потешались. Вместе с тем некоторые филантропы все же приносили беднякам реальную пользу. Среди них был Томас Джон Барнардо (1845–1905), или просто доктор Барнардо (помимо филантропии, он известен еще и тем, что его дочь вышла замуж за писателя Сомерсета Моэма).

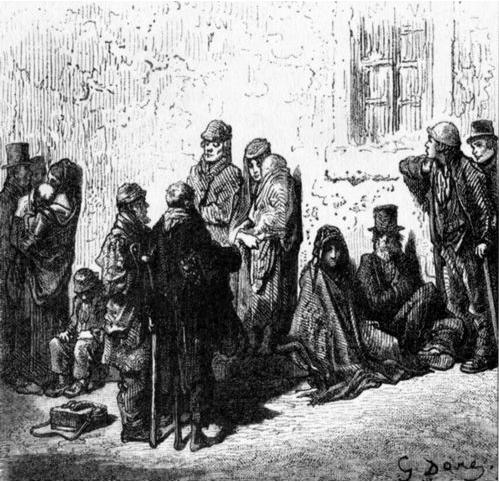

Дети трущоб. Рисунок Гюстава Доре из книги «Паломничество». 1877

Уроженец Дублина, Барнардо прибыл в Лондон, чтобы обучиться медицине, а затем врачевать страждущих где‑нибудь в Китае. Но познакомившись с Ист‑Эндом, Барнардо задержался в Лондоне – вряд ли Китай переплюнет такое убожество. Всю свою энергию он направил на самых маленьких обитателей трущоб, голодных оборвышей, которых англичане называли «уличными арапчатами». Кого‑то находили его помощники во время ночных рейдов, кого‑то к нему приводили родители, но, так или иначе, все дети в приютах Барнардо получали еду, одежду и образование. Мальчиков готовили к работе в мастерских или отправляли юнгами во флот, из девочек растили трудолюбивых служанок. Возможно, это были не самые желанные профессии, но выбирать беспризорникам не приходилось.

Репутация доктора была безупречной, и англичане, вдохновленные его энтузиазмом, щедро жертвовали на приюты. Но в 1877 году разразился страшный скандал. За несколько лет доктор Барнардо успел насолить и коллегам‑филантропам, и, что гораздо опаснее, Обществу по организации благотворительности.

Созданное в 1869 году, Общество строго следило за тем, чтобы среди бедняков, получающих помощь, не затесались недостойные личности. Зачем баловать их бесплатным супом? Пусть идут работать. А если не могут работать, пусть сдаются в работный дом, там им быстро отыщут занятие. А то пришли на готовенькое…

Общество так рьяно отделяло агнцев от козлищ, что его впору было переименовать в «Общество по борьбе с благотворительностью». И девиз Барнардо – «Мы примем всех обездоленных детей» – был для многих соринкой в глазу. Пусть о детях заботятся родители – как наслушаются жалобных криков, так быстро возьмутся за ум!

Но доктор Барнардо думал иначе и продолжал собирать средства для голодных ребятишек. Несговорчивого филантропа взяли на карандаш и начали собирать на него досье. Настоящим подарком для недругов стали бывшие работники приюта, уволенные за пьянство и распутный образ жизни. Они‑то и выступили главными свидетелями на процессе, всколыхнувшем весь Лондон.

Любимца публики обвиняли в страшных грехах – и в присвоении благотворительных средств, и в жестоком обращении с воспитанниками, и в сношениях с проститутками, и в фальсификации фотографий. Досталось ему и за почетный титул «доктор», которым Барнардо пользовался незаслуженно – он так и не окончил медицинский университет. А уж его приюты выставляли настоящими притонами: якобы наставники пьянствуют по кабакам и избивают учеников, а бывшие беспризорники, тоже не робкого десятка, занимаются друг с другом содомией. Трудно сказать, насколько все это было правдой, а насколько клеветой, но публика вознегодовала. Поток пожертвований прекратился, и для приютов доктора Барнардо наступили черные дни. Но Барнардо так убедительно выступал в свою защиту, что члены арбитражного суда признали его невиновным и тем самым спасли его репутацию.

Впрочем, за фальсификацию фотографий его как следует пристыдили. Чтобы собрать побольше средств, доктор Барнардо ловко играл на сентиментальности – продавал фотографии беспризорников «до и после». На одном фото уличный мальчонка был изображен в лохмотьях, на втором он, уже одетый в приютскую форму, занимался чем‑то полезным. Дамы ахали, умилялись и покупали открытки. Доктор Барнардо уверял, что фотографирует оборванцев «как есть». На самом же деле он кромсал одежду на мальчишках, мазал их сажей и просил состроить печальную мину. С другой стороны, как еще воздействовать на толстосумов? История оказалась на стороне доктора Барнардо, и благотворительная организация его имени по сей день помогает детям Великобритании.

«Оставь надежду всяк сюда входящий»: работные дома

«Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся почти во всех городах, больших и малых, именно – работный дом», – так Чарльз Диккенс начинает свой роман «Приключения Оливера Твиста». И хотя просьба Оливера – «Пожалуйста, сэр, я хочу еще» – была произнесена слабым дрожащим голоском, она явилась яростной критикой в адрес всей системы работных домов.

Надо заметить, что Оливеру крупно повезло. При родах его матери присутствовал врач, что было скорее привилегией, чем обычной практикой. Хотя мистер Бамбл и стращал мальчика щипанием пеньки, Оливера устроили подмастерьем к гробовщику. А ведь многие из его сверстников сдирали кожу на пальцах, разрывая на волокна старые веревки. Но как бы ни бередил сердца роман Диккенса, большинство англичан оставалось при уверенности, что работные дома – необходимая мера по борьбе с бедностью. И условия там должны быть чуть лучше тюремных. Все же не курорт.

Работные дома появились в Англии еще в XVII веке и представляли собой благотворительные заведения, где бедняки трудились в обмен на пищу и кров. До 1834 года работными домами ведали приходы. [2] Они же предоставляли обнищавшим прихожанам еще один вид помощи – хлеб и мизерные суммы денег. Адресная помощь приходилась как нельзя кстати рабочим и крестьянам, утратившим трудоспособность. На фабриках, где не соблюдались правила безопасности, существовал тысяча и один способ покалечиться, да и частые болезни подрывали здоровье. Но откуда же взять средства на поддержку калек, нищих, сирот и вдов? С обеспеченных прихожан взимали налог в пользу прихода, что их, конечно же, не радовало. Тем паче что в XVII–XVIII веках бедняки, оставшиеся без средств к существованию, должны были возвращаться за помощью в тот приход, где родились. При виде понурых оборванцев, да еще и с выводком ребятишек, прихожане начинали роптать. Понаехали! Теперь повиснут на шее у прихода.

В первой половине XIX века ситуация с нищетой и безработицей обострилась настолько, что потребовались радикальные меры. С 1801 по 1830 годы население Англии выросло на две трети и достигло 15 миллионов. Эта тенденция беспокоила экономистов, в особенности сторонников Томаса Мальтуса, утверждавшего, что неконтролируемый рост населения приведет к голоду и бедствиям. По его словам, народонаселение росло в геометрической прогрессии, а продовольствие – в арифметической. Если бы не воздержание и не бедствия, которые приостанавливают рост населения, человечество постигла бы катастрофа. Проще говоря, голодные орды съели бы всю еду.

Последователям Мальтуса не нравилась практика разносить хлеб по домам бедняков. А то ведь они, чего доброго, начнут неконтролируемо размножаться. А уж в 1820–1830‑х пророчество Мальтуса казалось особенно актуальным. Наполеоновские войны и торговая блокада подорвали экономику Англии, а Хлебные законы не принесли пользы фермерам, зато сказались на семейных бюджетах рабочих – хлеб значительно подорожал. Некоторые графства оказались на грани разорения. В середине 1830‑х фермеры вздохнули с облегчением, радуясь теплой погоде и изобильному урожаю, но трехдневный снегопад зимой 1836 года ознаменовал начало затяжного похолодания. Англию ждали «голодные сороковые», период неурожая, эпидемий, безработицы, застоя в экономике.

Как же в таких условиях позаботиться о бедняках, которых становилось все больше? Зловещего 13 августа 1834 года парламент принял новый закон о бедных. На смену устаревшей системе приходской благотворительности пришла новая система на основе работных домов. Отдельные приходы объединялись в союзы попечения о бедных, и в каждом союзе строился работный дом. Туда и поступали бедняки, превращаясь из прихожан в национальную собственность. Работными домами управлял местный попечительский совет, который назначал надзирателя (Master) и экономку (Matron), рассматривал заявки от бедняков, ведал вопросами бюджета, расследовал случаи злоупотребления. А было их немало.

Простой люд в штыки воспринял нововведения. Сразу поползли слухи, будто всех нищих будут загонять в работные дома насильно, а там кормить отравленным хлебом – нет дармоедов, нет проблем. На самом же деле, бедняков ставили перед выбором. Они могли поселиться в полутюремных условиях, со скудной пищей и изнурительной работой, но зато с крышей над головой. Или же сохранить свободу, но тогда уже самим заботиться о своем пропитании. Условия жесткие, но других в то время не было. Сколько бы ни критиковала «Таймс» новые заведения, средние и высшие классы оказались довольны парламентской инициативой. Нищих стало меньше, а приходской налог снизился на 20 %.

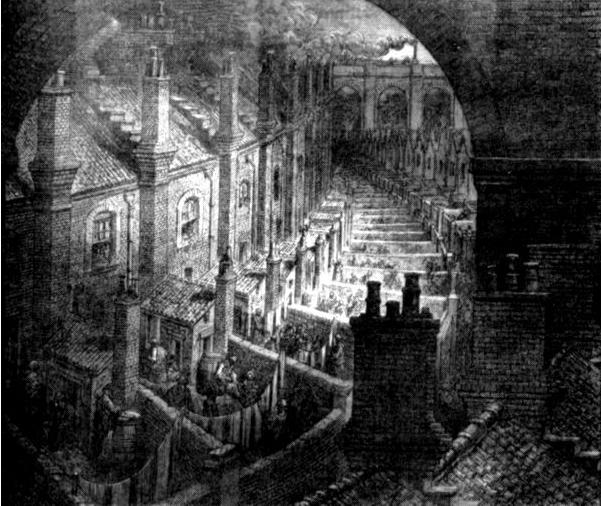

Бездомные. Рисунок Гюстава Доре из книги «Паломничество». 1877

Журналист Джеймс Грант так описывал судьбу бедняков: «Когда они входят в ворота работного дома, им начинает казаться, что они попали в огромную тюрьму, откуда их вызволит только смерть… Многие обитатели работного дома считают его гробницей, в которой их похоронили заживо. Это могила всех их земных надежд». Что же ожидало нищую семью в работном доме, при одном упоминании которого по спине пробегал холодок?

Работный дом был массивным зданием с жилыми и рабочими помещениями и с двориками для прогулок. Добавить сюда каменный забор, и картина рисуется мрачноватая. Больные и здоровые, мужчины и женщины, старики и дети – все эти категории проживали раздельно. Попав в работный дом, муж отправлялся в одно крыло, жена в другое, дети старше двух лет – в третье. Сначала новых постояльцев обследовал врач, затем их тщательно мыли и выдавали им униформу серого цвета. В знак позора незамужним матерям пришивали на платье желтую полосу.

День в работном доме был расписан по часам. Спать его обитатели ложились в 9 вечера, а просыпались затемно. О смене деятельности им сообщал звон колокола: вставать, одеваться, читать молитвы, в молчании есть завтрак, и работать, работать, работать! Наравне со взрослыми трудились и маленькие дети в свободное от школьных занятий время. Кроме того, детей отдавали в подмастерья, как в случае Оливера Твиста, или же старались устроить в услужение.

Если суровая жизнь кого‑то не устраивала – что ж, скатертью дорожка, только не забудь жену и детей. Из работного дома уходили так же, как поступали, всей семьей. Теоретически, мужьям и женам разрешено было видеться днем, хотя спать они должны были раздельно, чтобы не плодить нищету. На деле супругам и в течение дня увидеться было очень трудно. То же самое касалось и матерей с детьми, причем у незамужних матерей отнимали новорожденных.

Жуткая, но показательная история произошла в Итонском работном доме, которым заведовал бывший майор Джозеф Хоув (в надзиратели брали людей военных). Одна из его работниц, Элизабет Уайз, попросила разрешение забирать на ночь своего ребенка двух с половиной лет от роду. Малыш отморозил ножки, и мать хотела его утешить и подлечить. Прямо под Рождество мистер Хоув заявил, что отныне ребенок должен спать с другими детьми. За матерью оставалось право посещать его днем. Но когда надзиратель застал ее в детском отделении, где она обмывала ноги малышу и меняла ему бинты, он рассердился и приказал ей уйти. Женщина отказалась подчиниться, и надзиратель выволок ее из комнаты, протащил по лестнице и запер в карцере.

Карцер представлял собой темную комнатенку с зарешеченным окном без стекла. Там Элизабет предстояло провести 24 часа – без теплой одежды, еды, воды, соломы, чтобы прилечь, и даже без ночного горшка. Температура на улице была –6 С. По окончании срока Элизабет накормили холодной овсянкой, оставшейся от завтрака, и опять загнали в камеру, чтобы она вымыла за собой пол (отсутствие горшка давало о себе знать). На влажную уборку у женщины не хватило сил – окоченели руки. Тогда страдалицу заперли в карцере еще на 7 часов. К счастью, слухи о жестокости надзирателя просочились в «Таймс», и тогда всплыл другой инцидент: на прежнем месте службы мистер Хоув покалечил ребенка, окатив его кипятком. Несмотря на это происшествие, Хоува преспокойно приняли на новое место. Однако после скандала с Элизабет Уайз его с позором изгнали.

Наказания в работных домах регулировались правилами. Нарушителей тишины, лгунов, тунеядцев, драчунов и симулянтов наказывали карцером и лишением пищи. Мальчишек, как и их сверстников в обычных школах, разрешалось сечь розгами, зато к девочкам телесные наказания не применялись. Как бы ни жаловались учительницы на дерзость девчонок, как бы ни настаивали, что удары по рукам и наказанием‑то не считают, Комиссия по работным домам оставалась непреклонной. Случаи жестокого обращения расследовались и влекли за собой штрафы и увольнения. Разумеется, если получали огласку. А что творилось за закрытыми дверями – уже другой вопрос.

Жертвами жестокости чаще всего становились самые беззащитные обитатели работного дома – старики и дети. Зимой 1836 года в работный дом в Фэрхеме, Хэмптоншир, где имелась большая школа, перевели троих малышей из соседнего работного дома в Бишопе Уолтхэм. Старшему из сирот было пять лет, младшему три с половиной. Внезапная смена обстановки так напугала малышей, что они начали мочиться в постель. За порчу простыней полагалась суровая кара – порции детей урезали наполовину. Рацион каждого ребенка на целую неделю составил 1 кг хлеба, полкило картофеля, 300 г пудинга, 1,5 л молочной каши и по крохотному кусочку сыра и баранины.

Как тут не вспомнить строки из «Оливера Твиста»: «Оливер Твист и его товарищи на протяжении трех месяцев терпели муки, медленно умирая от недоедания; наконец, они стали такими жадными и так обезумели от голода, что один мальчик, который был рослым для своих лет и не привык к такому положению вещей (его отец содержал когда‑то маленькую харчевню), мрачно намекнул товарищам, что, если ему не прибавят миски каши, он боится, как бы случайно не съесть ночью спящего с ним рядом тщедушного мальчика. Глаза у него были дикие, голодные, и дети слепо ему поверили».

Естественно, голод не решил проблему мокрых простыней, и тогда провинившихся начали вообще лишать обедов – пока другие дети ели, они должны были стоять в столовой в особых колодках. В конце концов, из спальни их перевели в неотапливаемый сарай, и это в середине января. Когда восемь недель спустя мальчишки вернулись в прежний работный дом, они едва держались на ногах.

На всю страну «прославился» работный дом в Эндовере, Хэмпшир. Надо сказать, что занятия в работных домах не отличались ни легкостью, ни приятностью. Очень часто беднякам приходилось щипать пеньку, т. е. расплетать просмоленные веревки, волокнами из которых конопатили суда. У обитателей Эндоверского дома была другая обязанность – размалывание костей на удобрения. Вонь от костей сшибала с ног, от пыли слепило глаза, острые осколки царапали кожу. Но страшнее всего было не это. Надзиратель и его жена были нечисты на руку и так урезали рацион своих подопечных, что бедняги обгладывали гнилые кости, привозимые на обработку.

Из‑за скандала, который изо всех сил раздувала «Таймс», надзиратель Эндовера лишился места. Но вопреки всем стараниям журналистов, работные дома продолжали существовать вплоть до середины XX века.

«Гороховый суп», или Лондонский туман

В стихотворении «Симфония в желтых тонах» Оскар Уайльд сравнивает лондонский туман с желтым шелковым шарфом. Чарльз Диккенс называл туман «лондонским плющом», что вьется вокруг домов, а в «Холодном доме» (1853) пропел туману настоящую оду: «Туман везде. Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными островками и лугами; туман в низовьях Темзы, где он, утратив свою чистоту, клубится между лесом мачт и прибрежными отбросами большого (и грязного) города. Туман на Эссекских болотах, туман на Кентских возвышенностях. Туман ползет в камбузы угольных бригов; туман лежит на реях и плывет сквозь снасти больших кораблей; туман оседает на бортах баржей и шлюпок… На мостах какие‑то люди, перегнувшись через перила, заглядывают в туманную преисподнюю и, сами окутанные туманом, чувствуют себя как на воздушном шаре, что висит среди туч».

От поэтических сравнений туман не становился менее плотным и удушливым. Окунаясь в облако цвета горохового супа, лондонцы вряд ли задумывались о красивых метафорах. Скорее уж кашляли и зажимали носы.

Единственными, кого радовал туман, были столичные проститутки. В туманные дни они зарабатывали гораздо больше, ведь даже самые робкие мужчины не боялись с ними заговорить.

Густая пелена обещала клиентам анонимность. По словам француза Ипполита Тейна, в тумане порою невозможно было разглядеть лицо своего собеседника, даже держа его за руку. Та же самая анонимность пригодилась лондонским безработным, собравшимся на Трафальгарской площади 8 февраля 1886 года. Под покровом тумана толпа из 20 тысяч человек устроила беспорядки в Вест‑Энде, грабя магазины и вытаскивая пассажиров из карет.

Лондонский туман. Рисунок из журнала «Панч». 1853

Но если проститутки и бунтари были довольны непогодой, остальных лондонцев туман настораживал. Метеоролог Дюк Говард так описывал типичный лондонский туман январским днем 1826 года: «Конторы и магазины зажгли свечи и лампы, а кареты двигались с пешеходной скоростью». Зато в тот же день в 8 км от Лондона на безоблачном небе сияло солнце – туман укутывал столицу и не собирался ее покидать. Случалось, что прохожие сбивались с пути во мгле и падали в Темзу, находя свою погибель в ее мутных водах. Но это была не единственная опасность, таившаяся в тумане.

Испарения с Темзы смешивались с дымом из бесчисленных труб, образовывая смог (сокращение от слов smoke «дым» и fog «туман»). Лондонцы начали топить очаги углем еще в XIII веке и продолжали всю викторианскую эпоху, так что основным источником загрязнения служили не трубы заводов, а уютные камины. В год лондонцы сжигали более 18 миллионов тон угля! В 1840‑х неутомимый реформатор Эдвин Чадуик призывал соотечественников перейти с обычного угля на антрацит и перестроить камины так, чтобы они сжигали уголь более эффективно, но англичане не спешили последовать его советам. Парламент отклонил предложение Чадуика. Не хватало еще, чтобы санитарные инспектора покусились на святая святых – очаг, сердце дома! И трубы продолжали чадить.

В 1853 году в заметках «Блуждания по Лондону» Макс Шлезингер писал: «Туман совершенно непригоден для дыхания: воздух одновременно кажется серовато‑желтым, оранжевым и черным, он влажный, густой, зловонный и просто удушающий». Работая в полуподвальных помещениях и душных мастерских, горожане страдали от легочных заболеваний. Зимой начинался настоящий ад для астматиков и больных туберкулезом. Как утверждал комитет, занимавшийся контролем над загрязнением воздуха, во время сильнейшего тумана 1886 года смертность среди горожан достигла уровня эпидемии холеры. Возможно, они преувеличивали, но историк Энтони Уол приводит впечатляющие цифры: в начале декабря 1891 года уровень смертности в Лондоне достигал 18 смертей на 1000 живых, но после того, как 20 декабря на город опустилась пелена тумана и продержалась еще пять дней, эта цифра возросла до 32. Туман скрывал преступления, но и сам был убийцей.

Великая вонь

Жарким и сухим летом 1858 года Лондон был охвачен ужасом. От жары Темза обмелела, и вместо воды, и без того грязной, по ней медленно струились потоки нечистот. Прохожие едва не падали в обморок. Пассажиры омнибусов кричали кучеру, чтобы ускорил шаг, иначе в тесном пространстве кареты можно было задохнуться. Врачи били тревогу: согласно распространенной теории миазмов, заболевания распространялись через дурные запахи, а такая вонь сулила эпидемию эпических масштабов.

Несладко приходилось и парламентариям. После пожара 1834 года, сгубившего прежнее здание парламента, на берегу Темзы был отстроен новый Вестминстерский дворец. Но готические окна не защищали от чудовищного смрада, а просторные залы воняли, как сельская уборная. Заседать в таких условиях было решительно невозможно. Премьер‑министр Дизраэли выбежал из парламента, зажимая нос надушенным платком, и коллеги ринулись вслед за ним. Наконец‑то законодателям открылось то, что давным‑давно было очевидно всем лондонцам: городу нужна канализация, и чем скорее, тем лучше.

Отсутствие эффективной канализации было лишь частью проблемы. Современному человеку трудно представить ароматы, витавшие в городах XIX века, а наши жалобы на выхлопные газы заставили бы англичан закатить глаза – нам бы ваши проблемы! Посетив Лондон первой половины века, провинциалы сетовали, что улицы воняют хуже конюшни. Но «хуже конюшни» применимо скорее к центральным улицам, закоулки Ист‑Энда пахли еще отвратительнее.

Взять, к примеру, домашний скот. Чтобы послушать хрюканье, мычание и кудахтанье, лондонцам не нужно было ехать в провинцию. Городская беднота испокон веков держала свиней. Свинья была отличным капиталовложением, а остававшийся после нее жидкий навоз хозяева по простоте душевной выливали на улицу. Только в 1873 году в Лондоне насчитывалось 1500 частных скотобоен – скот туда гнали прямо по бульварам, так что прохожим приходилось посторониться.

Зловония добавляли и заводы – кожевенные, свечные, цементные, – которые сливали отходы в местные водоемы. Старые кладбища, до краев полные гниющими телами, тоже терзали обоняние, и журналисты, морщась, называли их «освященными выгребными ямами». На погостах, вроде Св. Олафа в лондонском районе Бермондси, черепа валялись прямо на земле, так что реквизитом для постановок «Гамлета» могли бы быть обеспечены все лондонские труппы, включая учебные. Но особый ужас англичанам внушала нерешенная проблема канализации.

Унитазы, похожие на современные, начали появляться в 1850‑х годах. До тех времен пользовались или ночным горшком, или отхожим местом на заднем дворе, или же земляным туалетом, где для слива вместо воды в ход шла земля. Ночной горшок хранился под кроватью или в отдельном помещении, а во время утренней уборки обязанностью служанки было его опорожнять. Многие хозяйки настаивали на том, чтобы на этаже, где находится детская, не было раковин, дабы у прислуги не возникал соблазн выливать содержимое горшка туда, не донося его до подвала.

В XIX веке многие зажиточные горожане переезжали на свежий воздух в пригороды, а свои дома в центре превращали в доходные, сдавая их сразу нескольким семьям. Таким образом, в доме, рассчитанном на одну семью, проживали десятки семей – этакая коммунальная квартира по‑викториански. И все они ходили в одну уборную, которая быстро переполнялась. Но что же делать с ее содержимым? В этом‑то и заключалась проблема.

Те, кому хватало совести не выплескивать горшки из окна, сливали их в выгребные ямы, которые располагались в подвалах домов или на заднем дворе. К примеру, в 1870‑х в городке Стокпорте возле Манчестера жилища рабочих были окружены зловонными болотами, по которым местные жители плавали на досках и отломанных дверях. Города буквально утопали в озерах нечистот. В середине XIX века выгребных ям в Лондоне было более 200 тысяч. Их чисткой занимались золотари, но поскольку услуги стоили денег, ни квартирные хозяева, ни сами жильцы не спешили их нанимать. Результатом были запредельные грязь и вонь. В 1832 году, опасаясь холеры, городские власти Лидса раскошелились и заплатили за чистку выгребных ям. Потребовалось 75 телег, чтобы вывезти содержимое всего лишь одной ямы!

Задние дворы в лондонских трущобах. Рисунок Гюстава Доре из книги «Паломничество». 1877

Как мы уже сказали, от вони страдали не только бедняки, но и сливки общества. В подвалах Виндзорского замка, резиденции английских королей, в 1850‑х находились 53 выгребные ямы, и все переполненные до краев. Альтернативой ямам были навозные кучи, но если первые загрязняли почву, вторые отравляли воздух. Предприимчивые англичане извлекали выгоду из своих бед и продавали нечистоты фермерам на навоз (некоторые города даже устраивали аукционы нечистот). Но отходов было столько, что фермеры не успевали их скупать.

В середине века англичане вздохнули с облегчением – в обиход начали входить туалеты со смывом. В 1860–1870‑х годах наиболее популярны были унитазы, произведенные компанией Томаса Краппера, человека с фамилией, удивительно соответствующей роду его занятий. [3] В начале своей карьеры унитазы прятались в деревянном футляре, но, начиная с конца 1870‑х, наступила мода на унитазы всех форм и расцветок, в стиле ампир и ренессанс, расписных и богато украшенных лепниной. Несмотря на то, что внешний вид унитазов поражал воображение, с туалетной бумагой обращались по старинке – для этих нужд годилась любая бумага, например, старые конверты или пакеты.

Поскольку в туалетах уже не витали омерзительные запахи, их не нужно было устанавливать в дальних комнатах. Самым популярным месторасположением туалета стал чуланчик под лестницей, поближе к гостиной и зале. Тем не менее, при смыве унитаз издавал такой громкий звук, что его было слышно в гостиной, и это смущало помешанных на приличиях викторианцев. Вот что писала Агата Кристи в своей автобиографии: «В те дни мы были чрезвычайно стеснительны во всем, что касалось уборной. Немыслимо было даже представить себе, чтобы кто‑то заметил, как вы входите или выходите оттуда, – разве что близкий член семьи. В нашем доме это вызывало большие затруднения, так как туалет находился ровно на полпути между этажами, у всех на виду. Самым ужасным было, конечно, оказаться внутри и слышать доносящиеся извне голоса. Выйти – немыслимо. Приходилось сидеть взаперти в четырех стенах и ждать, пока расчистится путь».

Помимо домашних туалетов в обиход вошли общественные уборные. Во время Всемирной выставки 1851 года посетители могли пользоваться уборными, где были установлены туалеты со сливом. В том же году общественная уборная для мужчин появилась на Флит‑стрит. Год спустя была открыта первая женская уборная. Женские уборные были менее распространены, чем мужские – горожан беспокоило, что там будут собираться проститутки. Забавно, но как раз мужские уборные зачастую и становились местом встречи гомосексуалистов. Отсюда и пошло английское сленговое выражение «cottaging», обозначающее анонимный, ни к чему не обязывающий секс в общественной уборной. Дело в том, что первые уборные действительно напоминали уютные сельские коттеджи.

Как ни парадоксально, унитазы лишь прибавили городам проблем. Их сливали во все те же выгребные ямы, которые из‑за воды наполнялись гораздо быстрее, или же в примитивную лондонскую канализацию. Наследие ушедших веков, канализация вообще не была предназначена для сбора нечистот, лишь для дренажа дождевой воды, которая по сточным трубам попадала в подземные каналы, а оттуда в Темзу. До 1815 года домовладельцам было запрещено соединять свои выгребные ямы со сточными трубами или сливать в них бытовые отходы. Когда‑то в прозрачной Темзе резвились лососи. Но в 1815 году идиллии наступил конец, и в реку хлынули нечистоты. Когда пятью годами позже на своей коронации Георг IV захотел полакомиться лососем из Темзы, то даже за 30 шиллингов не смог купить рыбку – лососи покинули реку.

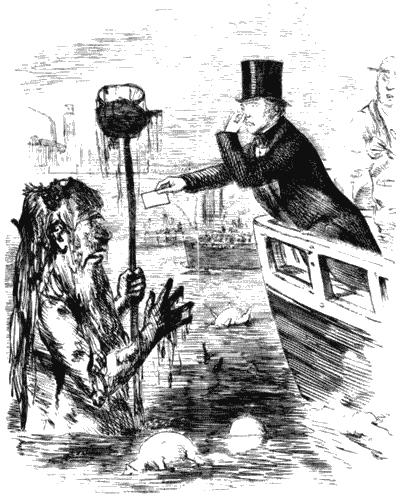

Майкл Фарадей вручает свою визитку Грязнуле Темзе. Карикатура из журнала «Панч». 1855

Загрязнение продолжалось годами и десятилетиями. В 1855 году физик Майкл Фарадей отправился покататься на пароходе по Темзе, но вместо воды увидел «мутную, буроватую жижу». Его современник капитан Мэнглз заявил на заседании Палаты общин: «Бог даровал нам прекраснейшую из рек, мы же превратили ее в мерзейшую клоаку». Но «Великая Вонь» 1858 года дала лондонцам понять, что дальше так жить невозможно. В том же году было принято решение о строительстве новой канализации, а главным инженером проектов был назначен Джозеф Базелгетт. Он с энтузиазмом взялся за дело. Между 1859 и 1875 годами было построено 134 км подземных кирпичных коллекторов и 800 км уличных стоков. Кроме того, Базелгетту лондонцы обязаны двумя новыми набережными, Челси и Виктория, проложенными на берегах Темзы, куда прежде попадали нечистоты из сточных труб.

Лондонская канализация была запущена в 1864 году. На торжественном открытии присутствовал принц Уэльский, знать и власти города, а простые лондонцы ликовали, узнав, что вскоре после ее запуска в Темзу вернулись лососи. Казалось бы, на этом в истории Великой Вони можно поставить точку. Но въедливый читатель задастся вопросом: «А куда же все‑таки девались нечистоты, попадавшие в канализацию?» Увы, во всю ту же страдалицу Темзу (хотя правильнее будет называть ее «страдальцем», ведь англичане обращались к реке «батюшка Темза»). Сточные воды по трубам неслись к насосным станциям, а через них попадали в реку, правда, уже далеко от Лондона. Насосные станции («Эбби Миллз», «Кросснесс», «Бектон») были построены в малонаселенных районах, но тамошние жители начали жаловаться на вонь почти сразу же.

Чтобы привлечь внимание властей, потребовалась еще одна катастрофа. Лунной ночью 3 сентября 1878 года колесный пароходик «Принцесса Алиса» возвращался из Грейвсенда в Лондон. Лондонцы любили катания по Темзе, от желающих заплатить 2 шиллинга за билет не было отбоя. А тут еще такая прекрасная ночь! На палубе было не протолкнуться от туристов. Но радостная болтовня сменилась воплями ужаса, когда пассажиры заметили, что прямо на них идет грузовое судно «Байуэлл Кэстл». Оба капитана допустили ошибку, и 900‑тонное судно столкнулось с пароходом. «Принцесса Алиса» дала трещину и затонула в считанные минуты, Ночь погрузилась в хаос.

В довершение всех бед, за час до крушения насосные станции «Баркинг» и «Кросснесс» вылили в Темзу ежедневный поток нечистот, и утопающие барахтались в зловонной жиже. Они бы погибли и так: спасательных жилетов не было, плавать почти никто не умел, громоздкие платья намокали и тянули женщин ко дну. Экипаж «Байуэлл Кэстла» швырял утопающим стулья и бочки, чтобы было за что ухватиться, спускал веревки, но из 900 пассажиров спасти удалось около 130. Пролежавшие в нечистотах тела были в таком состоянии, что родственники не могли их опознать и 120 неопознанных жертв пришлось похоронить в общей могиле. Тут‑то общественность и вспомнила про злополучные насосные станции. Тогда в 1880‑х годах Базелгетт изменил принцип их работы: сточные воды проходили очистку, а твердые отходы вывозили в Северное море. Исконному лондонскому смраду наступил конец.

Холера – чума XIX века

Чума, опустошавшая Англию в XVII веке, во время королевы Виктории казалась страшной сказкой. В память о ней остались «чумные камни», на которые жители зараженных деревень клали сполоснутые уксусом деньги в обмен на товары. Но, как оказалось, не все беды остались позади для викторианцев. В XIX веке из Азии в Европу пришла новая напасть – холера. Но страшнее всего было то, что борьба с эпидемиями едва ли продвинулась дальше все тех же «чумных камней». Люди умирали тысячами. Во время своего первого визита в 1831–1832 гг. холера унесла 32 тыс. жизней, и ее последующие атаки были не менее разрушительными: 62 тыс. в 1848–1849, 20 тыс. в 1853–1854, 14 тыс. в 1866–1867. Пострадали не только Лондон, но и Ливерпуль, Манчестер, Бирмингем, Бристоль, Лидс, Глазго, Эдинбург и немало других городов Англии и Шотландии.

Симптомы экзотической хвори вызывали трепет: несколько дней больной страдал от болей в животе, рвоты, поноса, его конечности леденели, кожа высыхала, и смерть вселяла уже не страх, а надежду на избавление от мук. Поговаривали, что больные впадают в кому, поэтому хоронят их еще живыми. Никто в точности не знал, чем вызвана болезнь и как ее лечить, а неведение, как известно, только подхлестывает панику. Как и в России в 1830‑х, в Англии начались холерные бунты, впрочем, менее кровопролитные. Досталось, как обычно, и врачам, которые якобы добивают жертв холеры, чтобы затем изучать анатомию по их трупам. Страну охватила «холерофобия».

В своем монументальном труде по домоводству Изабелла Битон писала: «Самые верные средства для борьбы с холерой – это чистоплотность, трезвость и своевременное проветривание помещений. Там, где есть грязь, найдется место и для холеры; туда, где наглухо закрывают двери, холера все равно отыщет лазейку; а те, кто чревоугодничают в жаркие осенние дни, на самом деле заигрывают со смертью».

Вы уже догадались, чего не хватает в разумных советах миссис Битон? Правильно, упоминания воды. А ведь заражение холерой происходит при питье воды или употреблении пищи, инфицированной холерным вибрионом. Холерный вибрион попадает в воду через экскременты, а если учесть, как печально обстояли дела с выгребными ямами, можно лишь удивляться, что жертв эпидемии было так мало. Наибольшие шансы на выживание были у любителей спиртных напитков и горячего чая, для которого, по крайней мере, кипятили воду. Напротив, стакан воды из уличного насоса был страшнее чаши с цикутой.

Со всех сторон на англичан сыпались советы, столь же разнообразные, сколь бесполезные. Духовенство призывало каяться и поститься. Эскулапы советовали отказываться от жирного мяса в пользу ростбифа, вареной картошки и сухого хлеба, запивая все это вином. Правда, вино следовало разбавить водой, а про кипячение опять же никто не упоминал. В ход шли и проверенные веками средства: пиявки, теплые ванны, смесь касторки и опийной настойки и горчичники с горячим скипидаром. А медицинский журнал «Ланцет» в 1831 году с воодушевлением сообщал, что евреи из Восточной Европы в качестве профилактики натираются смесью вина, уксуса, камфорного порошка, горчицы, толченого перца, чеснока и шпанской мушки.

Главная проблема заключалась в том, что источник болезни по‑прежнему оставался загадкой. В медицине безраздельно царила «теория миазмов», согласно которой заражение происходит через зловонный запах. Теория была хотя и неверной, но очень полезной. Благодаря ей появилась необходимость убирать мусор с улиц и решать проблему канализации – любое зловоние считалось опасным. Увы, многих горожан вполне устраивал и вкус, и запах воды из зараженных колодцев. А когда нашелся человек, приоткрывший завесу тайны над источником заразы, теория миазмов сыграла с ним злую шутку.

Талантливого исследователя звали доктор Джон Сноу. Еще в 1849 году он пришел к выводу, что холера распространяется через воду, а в 1854 году распознал источник заболевания в лондонском районе Сохо. Источником оказался обычный уличный насос, откуда брали воду все 500 жертв болезни. После того как доктор Сноу уговорил местные власти сломать у насоса ручку, заражение прекратилось. В 1855 году он представил свои данные на суд коллегам, но те досадливо отмахнулись. Теория Сноу пришлась не ко двору, так как противоречила домыслам о миазмах. Если болезнь действительно переносится через воду, а запах здесь ни при чем, так зачем вообще убирать с улиц грязь? Получается, что Сноу даже вредил делу общественного здоровья. Его выводы проигнорировали. Но открытия Пастера в 1860‑х и Коха в 1880‑х доказали его правоту, а имя догадливого доктора вошло в анналы медицинской истории. Хотя он бы, вероятно, предпочел, чтобы англичане просто не пили грязную воду, а не хвалили его постфактум.

Дети играют у городского насоса. Рисунок из журнала «Панч». 1860

После 1848 года, когда усилиями Эдвина Чадуика был принят Закон об общественном здоровье, в области здравоохранения были проведены реформы. В городах прокладывали канализацию и открывали общественные уборные, санитарные инспектора уделяли большее внимание качеству воды, закрывались старые кладбища, а новые строились за городской чертой. Борьба велась и с эпидемиями тифа, скарлатины, дифтерии. В 1853 году вакцинация от оспы стала бесплатной и принудительной, и еще одна болезнь, уродовавшая англичан, канула в прошлое.

Новые меры борьбы с болезнями порождали новые профессии. Если больные инфекционными заболеваниями находились на карантине в домашних условиях, после выздоровления или, гораздо вероятнее, смерти больного его комнату посещала команда дезинфекторов, облаченных в белые штаны и куртки. Дезинфекторы собирали личные вещи и любые предметы, где могла угнездиться зараза. Вещи складывали в тележку и отвозили к дезинфекционной печи, где их подвергали термической обработке. Фотограф Джон Томпсон приводит леденящую душу историю о девочке, умершей от скарлатины. После нее осталась восковая кукла в шерстяном платье. Родители не отдали куклу для дезинфекции, потому что воск расплавился бы в печи, а 3 года спустя разрешили своей племяннице с ней поиграть. Получив роковой подарок, та скончалась через неделю.

С картошки на чай: меню простых англичан

Печально, но факт: в XIX веке английские рабочие перебивались с хлеба на воду. Точнее – с картошки на чай. Из‑за Хлебных законов, которые с 1815 по 1846 годы поддерживали высокую стоимость английского зерна, хлеб был дорог. Конечно, не настолько, чтобы рабочие не могли его себе позволить, но картофель все равно оставался его серьезным конкурентом. Скудная диета городских рабочих сказывалась на здоровье. Из‑за нехватки витаминов С и Д у детей развивался рахит. Рахитичные девочки вырастали в женщин с искривленными костями и слишком узким тазом, что в свою очередь приводило к тяжелым родам – еще одна причина, по которой материнская смертность была высока. Историк Энтони Уол утверждает, что обычная старшеклассница из современной Англии была бы на голову выше викторианского рабочего.

А теперь перенесемся в сельскую местность. Уж здесь‑то нас ожидает щедрое угощение – и зеленый салат прямо с грядки, и аппетитные побеги спаржи, и золотистые яблоки, не говоря уже о пудингах и мясных пирожках. Увы, дары природы оседали на столах зажиточных горожан, а крестьяне в большинстве своем довольствовались все тем же хлебом, картофелем, сыром, чаем, пивом и беконом. В 1820‑х годах путешественник Уильям Коббетт негодовал: «На одной только ферме я увидел в четыре раза больше еды, чем требуется для жителей всего прихода… но, в то время как эти несчастные выращивают пшеницу и ячмень, делают сыр, производят говядину и баранину, им самим приходится жить на одном лишь картофеле». Вареные коровьи щеки и баранья требуха считались за деликатес. Впрочем, собственный огород все же был неплохим подспорьем, а на подоконниках сельских коттеджей зеленел розмарин, придававший пикантный вкус топленому салу.

Масло, как и молоко, было дорого, так что на хлеб его намазывали прозрачным слоем. Настоящим спасением стал маргарин. Поначалу рабочие ворчали, что приходится есть «колесную смазку», но со временем вошли во вкус, тем более что маргарин был восхитительно дешев. В 1890‑х годах женщина‑кузнец – да‑да, бывали и такие! – рассказала на интервью, что дальше маргарина ее мечты не устремляются, да и то, когда есть работа. Масло казалось чем‑то сказочным и запредельным даже для тех, кто весь день стучал по наковальне.

Хотя в целом диета рабочих и крестьян была унылой, нельзя сказать, что простые труженики по всей стране питались одним и тем же. Южане могли побаловать семью пшеничным хлебом, тогда как жители суровой Шотландии налегали на овсяные лепешки. Сказывались на рационе и времена года. С приходом зимы замедлялась жизнь не только фермеров, но и тех, кто перебивался сезонными заработками, например, каменщиков. Им приходилось потуже затянуть пояс. Генри Мэйхью рассказывает о девочке, покупавшей летом самые отборные и дорогие отбивные – «Папа за ценой не постоит, он же каменщик». Но зимой та же малышка согласна была на любой кусок мяса, лишь бы подешевле – «У папы нет работы, он же каменщик». Вполне вероятно, что заботливая дочка даже летом пробовала мясо в лучшем случае по воскресеньям. До тех пор, пока подросшие дети не начинали зарабатывать, родители не баловали их обильными обедами. Не из жадности: все жиры и белки по праву доставались отцу, который работал по 12–15 часов в день. Накормив мужа, жена наливала себе и детям чай и отрезала тоненький ломтик хлеба.

Мясо больно било по карману. Батраки из Саффолка ставили силки на воробьев, ощипывали пташек, а тщедушные тушки варили или запекали в пироге – все что угодно, лишь бы ощутить вкус мяса. Городская беднота вкушала такие спорные деликатесы, как мертворожденные телята или мясо больных овец. Вряд ли эти вкусности прибавляли кому‑то здоровья. Если же мясо в мясницкой лавке выглядело настолько неаппетитно, что на него не покусились бы даже бедняки, у них все равно оставался шанс его отведать, но уже в виде колбасы: мясники сбывали лежалый товар в колбасные цеха.

Голодающие горожане могли попытать счастье в бесплатной столовой. Филантропы открывали суповые кухни, правда, кашу пришлось бы заедать проповедями и молитвами. В 1870‑х годах появились бесплатные школьные обеды для детей из малоимущих семей. В то же время голодные смерти были отнюдь не редкостью. В 1880‑х около 45 лондонцев ежегодно умирало от голода: кто‑то падал от истощения на улице и уже не мог подняться, кто‑то тихо угасал за закрытой дверью, стыдясь позвать на помощь. В 1886 году от голодной смерти скончалась 46‑летняя лондонка София Нэйшн, обедневшая леди, ставшая кружевницей. Когда обессиленную женщину привезли в лечебницу при работном доме «Бентал Грин», было уже слишком поздно. Стыд и страх перед работным домом пересилили гложущий голод.

В наши дни принято жаловаться на вредные пищевые добавки, всевозможные загустители, усилители вкуса, ароматизаторы. «Зато в благословенном прошлом еда была экологически чистой», – порою вздыхаем мы. Но если разогнать дымку ностальгии, станет ясно – тогда, как и сейчас, покупатели с подозрением присматривались к еде. Почему это огурцы такие зеленые, что просто вырви глаз? Не иначе как ядовитый краситель добавили. А хлеб с какой стати белый и плотный? Ну, конечно, в муку подмешали алюминиевые квасцы. Да и сахар подозрительно хрустит на зубах. Явно подсыпан обычный песок! В общем, скучать кухаркам не приходилось, знай только лови за руку недобросовестных торговцев.

Подобным образом пекари и пивовары развлекались еще в Средние века, то недовешивая хлеб, то разбавляя пиво. В 1327 году несколько лондонских пекарей придумали новый вид мошенничества, воспользовавшись тем, что печи в домах были редкостью, и горожане приносили свое тесто в пекарню по соседству. Мошенники клали тесто в особую форму с дырками на днище, через которые удавалось его хоть немного, но уворовать. Злодеев приговорили к стоянию у позорного столба, причем для пущей нравоучительности на шеи им повесили тесто. Но в викторианскую эпоху жуликов уже не наказывали так красочно, а, благодаря новым технологиям, мошенничества с продуктами приняли катастрофические масштабы. В большом обезличенном городе было довольно просто сбывать подпорченный товар.

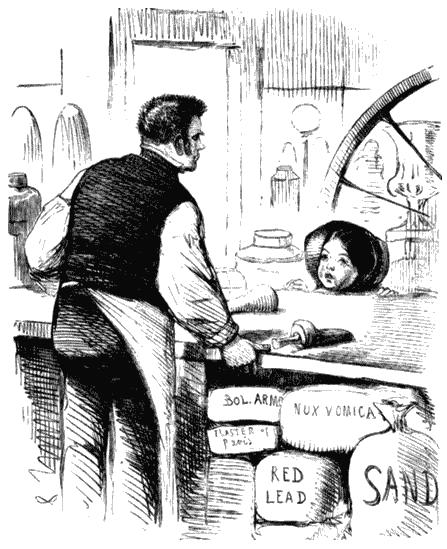

Разговор в бакалейной: «Пожалуйста, сэр, дайте четверть фунта вашего лучшего чая, чтобы мама потравила крыс, и унцию шоколада от тараканов». Карикатура на пищевые добавки. Журнал «Панч», 1858

Разбавляли все, что только можно. В муку для объема добавляли не только картофельный крахмал и толченый горох, но также мел и гипс. Спитую заварку скупали по дешевке, сушили, подкрашивали и продавали заново. В индийских и китайских сортах чая можно было обнаружить английскую растительность, например истолченные листья ясеня или бузины. Что ж, так даже патриотично! Но зачем же разбавлять кофе? Хорошо, если только цикорием, и гораздо хуже, если кормовой свеклой, желудями или землей. Красный свинец придавал аппетитный вид корочке глостерского сыра, медь – изысканный цвет коньяку.

В середине века около 74 % молока по всей Англии разбавляли водой, причем содержание воды варьировало от скромных 10 до 50 %. Вряд ли воду кипятили, но и само молоко было рассадником заразы. Помимо мух, в нем встречалось и кое‑что похуже, в частности туберкулезные бактерии. Между 1896 и 1907 годами ими была заражена десятая часть молока, продаваемого в Манчестере. Во второй половине века продуктовые лавки англичан пополнились мороженым, которым в одном только Лондоне торговали две тысячи итальянцев. Но санитарные инспектора пришли в ужас, когда обнаружили в образцах мороженого кишечные палочки, бациллы, хлопковые волокна, вшей, клопов, блох, солому, человеческие и собачьи волосы.

Некоторые англичане закрывали глаза на фальсификацию продуктов. Журналист Дж. А. Сала возмущался: «Еда – это дар небес, так зачем же заглядывать дареному коню в зубы? Они могут оказаться фальшивыми. Мы все, конечно, должны благодарить тех беспристрастных ученых мужей, что сбились в санитарную комиссию и теперь изучают наши обеды под микроскопом, находя, что это наполовину яд, наполовину мусор. Что же касается меня, то я предпочитаю, чтобы анчоусы были красными, а соленые огурцы – зелеными». Другие же боролись с зарвавшимися жуликами. В 1872 году, после докладов, опубликованных в медицинском журнале «Ланцет», парламент принял Акт о фальсификации продуктов, ужесточивший контроль над качеством еды.

Уличная еда Лондона

Чтобы отыскать хоть какое‑то разнообразие в меню, давайте покинем провинцию и вновь устремимся в столицу. Уличная еда в Лондоне, как и в других больших городах, пользовалась огромным спросом. Она была сытной, разнообразной и, что самое главное, незаменимой. Все дело в том, что в тесных квартирках попросту не было кухонных плит. Готовить приходилось прямо в камине на открытом огне: так можно подрумянить тост или запечь картофелину, но варить похлебку было бы делом долгим и дорогим, учитывая стоимость топлива. Не проще ли перекусить на улице? Если удавалось заработать лишний пенни, его тратили не на одежду и не на уголь, а сразу бежали покупать еду.

Где жители викторианского Лондона брали продукты? Прихватив корзину, они отправлялись на рынок, к мяснику и зеленщику, в бакалейную лавку. Не менее часто еду продавали прямо на городских улицах или приносили на дом. Давайте рассмотрим два последних варианта, поскольку нам они покажутся наиболее экзотическими.

Мясо лондонцы покупали на рынках или в лавках мясников. Тем не менее, уличная торговля мясом тоже велась. Таким образом продавали как домашнюю птицу, так и дичь. До 1831 года уличная торговля дичью была запрещена. Подразумевалось, что торговцы добывают своих бекасов или кроликов неправедным путем, браконьерствуя в чужих лесах. Законный же владелец леса охотится в свое удовольствие и уж точно не станет связываться с презренной торговлей. Браконьеров суровые законы не останавливали, хотя сбывать добычу приходилось в условиях строжайшей секретности. Постоянными клиентами браконьеров были трактирщики и зажиточные купцы, желавшие полакомиться пищей аристократов.

С 1830‑х стало возможным получить лицензию, позволяющую продавать дичь. За сертификатами обращались к лесникам, и вопросы по ловле и продаже дичи можно было урегулировать с хозяином леса. Так что торговля дичью, которая прежде велась из‑под полы, стала более оживленной. Впрочем, торговцы опасались продавать свой товар в Вест‑Энде. А то постучишься в какой‑нибудь особняк и наткнешься на судью, а уж он‑то сразу потребует предъявить сертификат (которого может и не быть!).

Торговцев дичью можно было опознать по просторным холщовым рубахам с большими карманами, в которые удобно засовывать тушки кроликов. Свой товар они привязывали к шестам и носили на плече. На шестах болталась самая разнообразная дичь: тетерева, куропатки, фазаны, бекасы, дикие утки. Иногда точно так же по домам разносили домашнюю птицу – гусей, кур, индеек, даже голубей, которые отлично годились для пирога. Очень доходной была торговля кроликами. Торговцы свежевали их, мясо продавали кухаркам, а шкурки – скорнякам.

Лондонцы покупали мясо не только для себя, но и для своих домашних любимцев. Мясо для кошек и собак пользовалось огромным спросом и приносило уличным разносчикам немалый доход. Этим мясом была конина с живодерни. Конину отваривали несколько часов и разрезали на куски, затем ее покупали разносчики и отправлялись по лондонским дворикам. Продавали мясо как на вес (2,5 пенни за фунт), так и мелкими кусочками, которые нанизывали на шпажки на манер шашлыка.

Конкуренция была отчаянной. Заприметив, в какие дома их соперники поставляют мясо, торговцы стучались в те же самые двери и предлагали товар по сниженной цене.

Среди клиентов попадались эксцентричные личности. В середине века одна женщина каждый день тратила 16 пенсов на мясо, после чего забиралась на крышу дома и швыряла угощение дворовым кошкам. К ее дому стекались полчища уличных кошек, их вопли ужасно досаждали соседям. Чтобы отгонять голодных бродяжек, соседи обзаводились собаками, а торговцы только радовались – ведь собакам тоже требуется мясо!

Мясцо с живодерни для себя не брали даже бедняки, зато они могли полакомиться другим бюджетным деликатесом – овечьими лытками (т. е. овечьими копытцами, отрезанными ниже голени). В начале XIX века из них варили клей, но впоследствии для его изготовления начали применять иные, более дешевые материалы. Выбрасывать лытки было жалко, поэтому их продавали. Лытки ошпаривали кипятком, отделяли копыта, соскребали шерсть, но аккуратно, чтобы не повредить кожу, варили около четырех часов и отправляли на продажу. За большую и сочную ножку можно было выручить пенни, менее привлекательные кости стоили дешевле.

Благодаря развитию железных дорог, доставлять рыбу в столицу Британской империи стало гораздо проще. Уже в середине XIX века как зажиточные лондонцы, так и бедняки могли полакомиться рыбкой. Более того, запах жареной рыбы, особенно селедки, прочно ассоциировался с жилищами городской бедноты. Казалось, что он пропитывает стены и мебель, и сколько потом ни проветривай помещение, никуда он не денется.

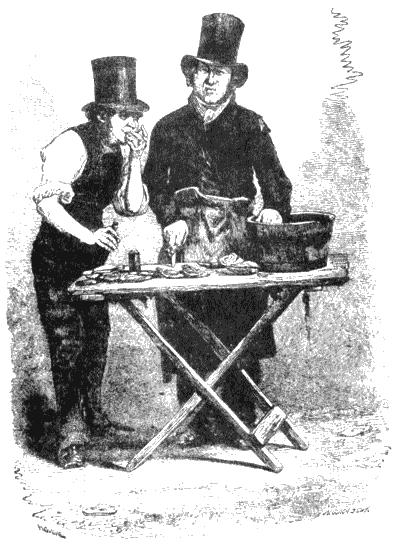

Рыбу доставляли в Лондон бесперебойно, вне зависимости от сезона – если не было селедки, везли палтуса, скумбрию, камбалу. Центром рыбной торговли стал рынок в Биллингсгейте. Наряду с рыбой, торговали морепродуктами. Полпинты (около 250 г) креветок стоили один пенни. Впрочем, креветки все же были излишеством, потому что тот же самый пенни можно было потратить на хлеб. На улице покупали устриц, правда, невысокого качества, ведь дорогие устрицы трудно сбыть в Ист‑Энде. В наши дни устрицы считаются деликатесом, но в викторианской Англии они были популярной едой бедняков. Как говаривал Сэм Уэллер из «Посмертных записок Пиквикского клуба», «бедность и устрицы всегда идут как будто рука об руку». Купленные устрицы уносили домой, чтобы насладиться ими в кругу семьи, или же лакомились ими, не отходя от прилавка. Устрицы заедали хлебом, который густо мазали маслом. За хлеб приходилось платить дополнительно, зато перец и уксус предлагали в качестве бесплатного приложения.

Раз уж речь зашла об устрицах, поговорим и о других деликатесах из раковины. Большим спросом пользовались береговые улитки (Littorina littorea). По‑английски они называются «periwinkle», но торговцы‑кокни сокращали их до «winks» (стоит упомянуть, что английское название спаржи «asparagus» в их устах звучало как «sparrowgrass» – «воробьиная трава»). Сезон береговых улиток длился с марта по октябрь. Особенно бойко торговля улитками шла летом, когда недельная выручка торговцев составляла 12 шиллингов чистого дохода. Среди любителей улиток был торговый люд и служанки – и те, и другие считали улиток хорошим дополнением к чаю. Кроме того, угостить свою подружку улитками было трогательным проявлением любви среди молодых жителей Ист‑Энда.

Торговец устрицами. Рисунок из книги Генри Мэйхью «Рабочие и бедняки Лондона». 1861–1862

Хотя «fish and chips» (жареная рыба с картошкой) у многих сейчас ассоциируется с английской едой, продавать этот фастфуд на улицах начали только во второй половине XIX века. В середине столетия, когда Генри Мэйхью писал свои заметки о лондонских работягах, к жареной рыбе подавали не картошку, а хлеб. О приближении разносчика рыбы можно было узнать по протяжному крику – «Рыба и хлеб, всего пенни!» Жарили, как водится, селедку, скумбрию, пикшу, камбалу. Для жарки брали рапсовое масло, причем некоторые торговцы подмешивали к нему ламповое масло. Что и говорить, вкус у жареной рыбы был специфический, но в промозглую погоду она отлично утоляла голод.

Некий разносчик рыбы поведал Генри Мэйхью об опасностях, подстерегающих в этом нелегком ремесле. Лучше всего жареная рыба расходилась в пабах, в качестве закуски к пиву, но там приходилось держать ухо востро. Несколько раз у него из рук выбивали лоток, рыба разлеталась по полу, а проворные пьянчуги тут же ее хватали и съедали. В результате бедняга оставался без прибыли. Как‑то раз в лицо ему бросили порошок графита, которым начищали каминные решетки. Пока торговец тер фартуком глаза, завсегдатаи паба увели его лоток. Домой торговец вернулся на ощупь, и еще несколько дней его лицо страшно чесалось. Но ничего не поделаешь – пришлось обзавестись новым лотком и продолжать торговлю.

На столичных улицах, среди засилья рыбы и вареных овечьих ножек, вегетарианец тоже нашел бы, чем поживиться. Уличные разносчики торговали капустой, обычной и цветной, репой, морковью, картофелем, луком, сельдереем, салатом, спаржей и т. д. Маленькие девочки покупали на рынках водяной кресс, а затем ходили от дома к дому, пытаясь продать его подороже. В покупке зелени главенствовал принцип «доверяй, но проверяй». В конце рыночного дня дельцы скупали нераспроданную зелень, уже увядшую и пожелтевшую. Салат и капустные листья тщательно сортировали и вымачивали в грязной водице. Восстановив таким образом товарный вид зелени, ее сбывали по дешевке. Стоит ли удивляться, что холера была частой гостьей в столице?

Если в промозглую погоду лондонцам не хотелось сырых овощей, можно было согреть желудок супом – гороховым или рыбным. Горячие угри стоили полпенни за 5–7 кусочков плюс бульон, гороховый суп – полпенни за полпинты. Суп разливали по мискам, которые торговцы носили с собой. Хотя простой люд не брезговал есть из такой тары, к угрям многие относились подозрительно. Сами же уличные торговцы утверждали, что рыбники продают дохлую, несвежую рыбу вместо еще живой. Впрочем, они допускали, что в таком виде угрей едят и аристократы (но аристократам ведь какую гадость ни подсунь, они все равно съедят).

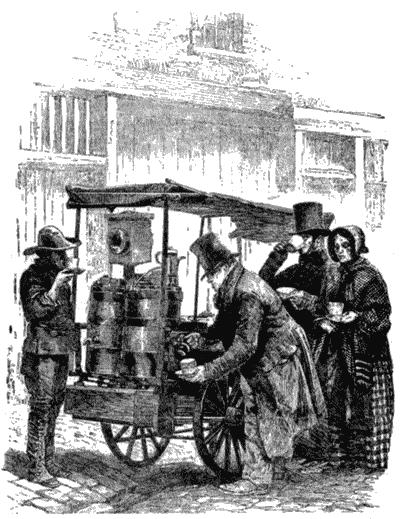

В начале XIX века на улицах в больших количествах продавали печеные яблоки, но печеный картофель вытеснил их с рынка. Неудивительно, ведь картофелиной насытиться проще, чем яблоком. Торговцы запекали картофель в булочной и развозили по городу в металлических контейнерах, оснащенных мини‑бойлером, благодаря чему картофель оставался горячим. Контейнеры полировали до блеска или красили в ярко‑красный цвет. Перед тем как съесть картофелину, озябшие работяги держали ее в руках, чтобы согреться. Через перчатку по ладоням разливалось приятное тепло, а уже потом горячий рассыпчатый картофель согревал едоков изнутри. Даже прилично одетые джентльмены уносили картофелины в карманах, чтобы поужинать дома. Но, само собой разумеется, основными покупателями были рабочие и мастеровые. Мальчишки и девчонки, день‑деньской трудившиеся на улице, тоже тратили полпенни на картофелину. Ирландцы так просто обожали привычный с детства продукт, однако, по словам торговцев, именно они были наихудшими покупателями – старались выбрать картофелину покрупнее!

Торговец печеным картофелем. Рисунок из книги Генри Мэйхью «Рабочие и бедняки Лондона». 1861–1862

Наряду с овощами можно было полакомиться орехами, а также печеными каштанами, которые готовили прямо на улице. Генри Мэйхью взял интервью у маленькой девочки, разносившей орехи по кабакам – орехи хорошо шли под пиво. О том, чтобы самой погрызть орешки, не могло быть и речи. Если девочка не приносила матери 6 пенсов, ее ожидала взбучка. Питались в ее семье хлебом и картофелем, хотя, время от времени, могли позволить роскошь – селедку или чай. Мэйхью подчеркивал, что мамаша этой девочки напивалась «всего лишь» раз в неделю, поэтому столь скудный рацион не вызывает удивления.

Летом уличные торговцы продавали свежие фрукты, а когда их не было в наличии, то сухофрукты. Выбор фруктов и ягод был достаточно велик – клубника, малина, вишня, крыжовник, апельсины, абрикосы, сливы, яблоки, груши и ананасы. Как и овощи, фрукты покупали на рынках Ковент Гарден, Фаррингтон или Спиталфилдс, а затем перепродавали на улицах. Уличной торговлей фруктами, особенно апельсинами, часто занимались ирландцы, к которым лондонцы – как простой люд, так и журналисты, – относились с презрением.

В первой половине XIX века в широкой продаже появились ананасы и произвели фурор. Пользуясь ажиотажем, уличные торговцы скупали дешевые ананасы, подпорченные морской водой в трюме, и продавали их втридорога. За ананас, купленный всего за 4 пенни, можно было выручить шиллинг, а то и полтора. Те, кто не мог потратить целый шиллинг, покупали ломтик за один пенни. Торговцы ананасами зарабатывали баснословные деньги – 22 шиллинга в день! Покупали их в основном люди из среднего класса, чтобы побаловать детей дома, хотя извозчики, трубочисты и мусорщики тоже не прочь были отведать ломтик за пенни, чтобы узнать, из‑за чего сыр‑бор.

Хитроумные торговцы фруктов, как и другие продавцы, не упускали возможность одурачить простофиль. Можно было отварить мелкие апельсины, чтобы они разбухли, а затем продать их неопытным перекупщикам. Очень скоро товар, такой красивый, чернел и скукоживался. Другие жулики прокалывали апельсины и частично выдавливали из них сок, который затем продавали отдельно. Плутовать с яблоками было сложнее, но тоже можно. Дешевые кислые яблочки натирали шерстяной тряпицей, чтобы они заблестели и стали более мягкими на ощупь. После их смешивали с яблоками лучшего качества и продавали доверчивым особам.

Хлебом на улицах Лондона середины XIX века торговали мало. Да и зачем? Не проще ли пойти в булочную и купить буханку с хрустящей корочкой и мякишем, тающим во рту? Однако такая роскошь была не всем по карману. Некоторые бедняки могли позволить себе разве что краюху черствого хлеба – как раз им на улицах и торговали. В конце рабочего дня в булочные наведывались лоточники и скупали по дешевке всю не раскупленную выпечку. Пекари были только рады от нее избавиться, а торговцы уже на следующий день разносили ее по Уайтчапелу. Одни таскали на голове корзины, до краев наполненные подсохшими, но вполне съедобными булочками. Другие толкали перед собой тачку, сиплым голосом нахваливая свой товар – если кричать день‑деньской, можно охрипнуть, а то и вовсе голос потерять! Куртки и брюки торговцев были припорошены мукой, из‑за чего казались пыльными.

У дверей театров дежурили продавцы бутербродов с ветчиной. В зависимости от размера, сэндвичи стоили пенни или полпенни. Но бутерброды – это не черствый хлеб, который уже ничем не испортишь. Даже если плесенью покроется, бедняки съедят и не подавятся, лишь бы подешевле. Театральная же публика отличалась утонченным вкусом. Ей и хлеб подавай свежий, и ветчину без зеленых пятен. Так что торговцам бутербродами приходилось туго. Нужно было в точности рассчитать, сколько бутербродов раскупят этим вечером, и сбыть их все до единого, потому что на следующие сутки их уже никто не возьмет. Всем продавцам выпечки вредила сырая погода, которая в Лондоне отнюдь не редкость. В дождь хлеб быстро размокал, так что всучить его прохожим не представлялось возможным.

Хотя меню лондонцев из Ист‑Энда не изобиловало деликатесами, даже люмпены время от времени тешили вкусовые рецепторы. Кто же откажется разнообразить рацион, состоящий в основном из картошки с селедкой? Лишний пенни можно потратить на пирог. На улицах продавались мясные и рыбные пироги, вареные пудинги с жиром и почками, а также сладкая выпечка всех сортов – открытые пирожки с начинкой из ревеня, смородины, крыжовника, вишен, яблок или клюквы, пудинги с сухофруктами, пышки и кексы, булочки «Из Челси» (Chealsea buns) с корицей, лимонной цедрой и изюмом, имбирные пряники и прочая, и прочая.

Поскольку пирожниками становились пекари, оставшиеся без работы, выпечкой занимались или они сами, или же их домочадцы. Фарш для мясных пирогов готовили из говядины или баранины, для рыбных годился уторь. Нужно ли говорить, что мясо было не лучшего качества? Для начинки брали не целый кусок мяса, а ошметки, на которые приличный человек даже не позарится. С другой стороны, нужно быть мазохистом, чтобы пристально изучать начинку пирожка за один пенни. Большим спросом пользовались традиционные пирожки mince‑pies. Сейчас они ассоциируются с рождественским сезоном, но в XIX веке горожане вкушали их каждый день. Пирожки начиняли смесью из мясного фарша, сала, яблок, сахара, патоки, изюма и специй. С собой пирожники носили масленку с подливой. Покупатель протыкал пальцем корочку пирога и заливал в его недра подливу, покуда корочка не вздымалась. Опытные торговцы уверяли, что благодаря подливе можно сбагрить пирог даже четырехдневной давности!

Известный мюзикл о цирюльнике‑маньяке и пирожках из человечины возник не на пустом месте. В Лондоне ходили байки о цирюльнике Суинни Тодде, который резал своих клиентов, а его любовница миссис Лаветт пускала их на фарш. Завидев пирожника, остряки начинали мяукать и гавкать, но к таким шуткам продавцы привыкли. Впрочем, лондонцы пирожников не обижали и часто играли с ними в орлянку. Да‑да, за пирог не всегда нужно было платить. Многие полагались на удачу и пытались пирожок… выиграть! «Орлянка с пирожником» была настолько популярной забавой, что иные лондонцы, особенно молодежь, наотрез отказывались покупать выпечку, не подбросив предварительно монету. Если выигрывал торговец, то забирал себе пенни, не отдавая взамен пирог. Если везло покупателю, он получал пирог бесплатно.

Осенью наступал сезон вареных мясных пудингов, длившийся всю зиму, когда ничто так не греет душу, как лакомство на основе прогорклого жира. На улицах часто встречалась такая картина – мальчишки покупали горячий пудинг и, ойкая, перекидывали его из руки в руку, разрываясь между желанием съесть его сразу и опасением обжечь язык. Другим фаворитом ребятни был пудинг «plum dough». В кулинарной книге 1897 года приводится следующий рецепт этого лакомства: смешать стакан масла, полтора стакана сахара, стакан молока, три стакана муки, стакан изюма, три яйца и две чайные ложки пекарского порошка. Получившуюся массу три часа готовить на пару. Попадались и оригинальные сласти – например, так называемые «Coventry godcakes». Родиной треугольных слоек с джемом считается город Ковентри. По традиции, крестные дарили их своим крестникам на Новый год или Пасху. На каждом пирожке делали три надреза, символизировавшие Троицу. В XIX веке региональное лакомство добралось и до Лондона.

На Страстную пятницу в Англии традиционно выпекали «cross buns» – булочки, украшенные знаком креста. Народная медицина предписывала хранить такую булочку целый год вплоть до следующей Страстной пятницы. Крестовая булочка, пусть и зачерствевшая, считалась универсальным средством от любой болезни, включая желудочно‑кишечные расстройства. А если она паутиной покроется… что ж, паутина отлично заживляет порезы и останавливает кровь! Тоже в хозяйстве пригодится. Каждую Страстную пятницу городские улицы оглашались воплями: «Крестовые булочки, две за пенни!» Торговля шла очень бойко, в стороне оставались разве что ирландцы, ведь католикам в Страстную пятницу предписан строгий пост.

Как и их российские сверстники, английские ребятишки любили пряники. Имбирным пряникам придавали самые разнообразные формы – лошадей, овец, собак и т. д. Повсеместно продавали «петуха в брюках» – штаны на внушительного вида пряничной птице были из сусального золота, а после коронации Георга IV английские ребятишки грызли «короля Джорджа на скакуне».

Еще в XVIII веке по лондонским улицам деловито сновали молочницы, зачастую, уроженки Уэльса. На плечах молочница придерживала коромысло, с которого свисали подойники, полные молока. Таскать ведра весь день напролет – занятие не из легких, так что молоком торговали дюжие тетки. Каждый день они посещали дома постоянных клиентов, а при случае могли и прохожему налить кружку. Первого мая молочницы участвовали в параде и лихо отплясывали, держа на голове подойники, увешанные начищенным столовым серебром. Но в середине XIX века за продажу молока рьяно взялись мужчины. «Молоко‑о‑о! Полпинты за полпенни!» – выкрикивали они.