Чего хотят либералы? Научный анализ "разведения лохов" прозападными хищниками

Сотрудничество – понятие отчасти реальное, отчасти – декларативно-показушное. Фараон вполне может называть рабов, строящих ему пирамиду, «сотрудниками», и никто не сможет ему этого запретить (а менее всего – рабы). Но мы понимаем, что такое наименование в отношении рабов – лицемерие, показуха. Тем не менее, понятие «сотрудничество» возникло не на пустом месте. За ним кроется определённое содержание, которое следует чётко определить.

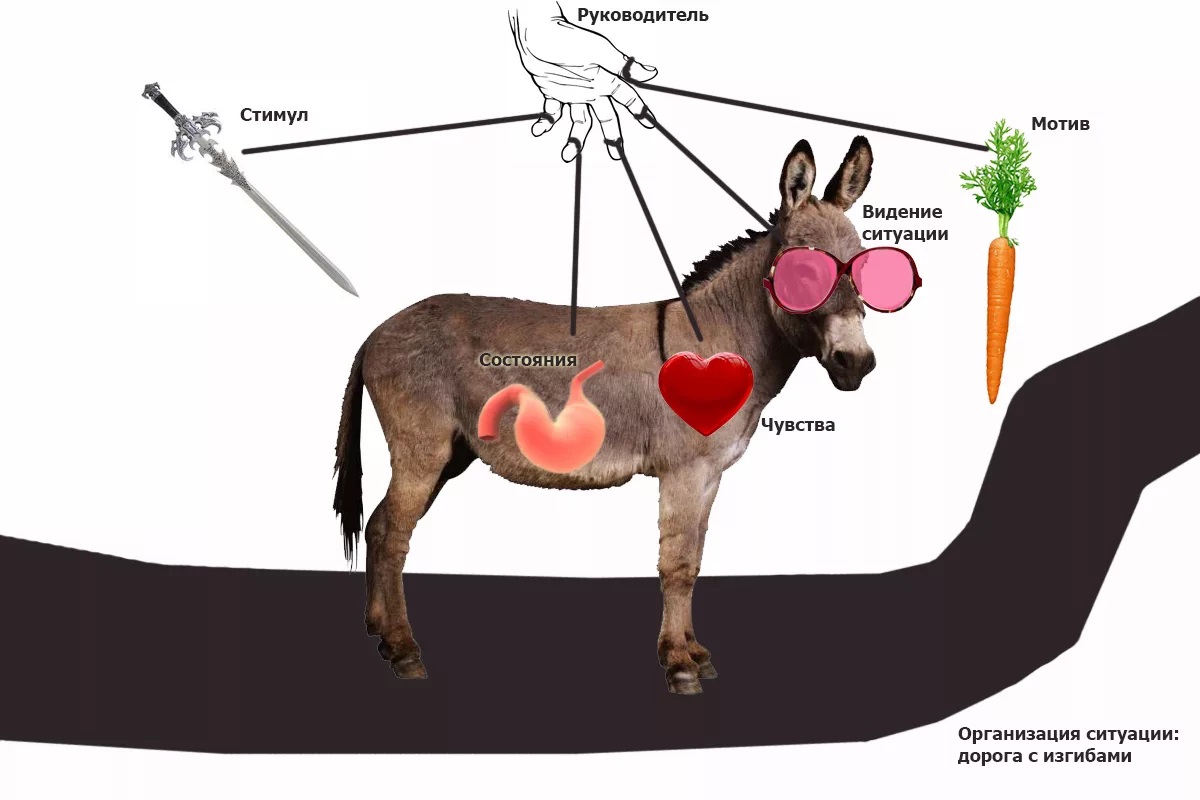

Сотрудник (с точки зрения реализма[1] ) – отличается, например, от заложника тем, что он не только принуждён, а ещё и убеждён делать что-то совместно с другими людьми (своими, таким образом, единомышленниками). Убеждён – значит, он видит в общем деле свой личный интерес, преследует в деле собственную цель, выбранную им сознательно и добровольно.

Поэтому его и называют «со-трудник». Он вкладывает свой труд в одну копилку с другими «со-трудниками», они сотрудничают по взаимному убеждению, а на под властью террора, шантажа, безумия и т. п.

+++

Капитализм (впрочем, термин весьма условный) – сразу же вскрыл недостаток СО-ТРУДНИЧЕСТВА. С одной стороны, конечно, приятно, если тебя никто не проклинает, не испытывает к тебе ненависти, а себя сломанным и несчастным. Это эмоционально, морально приятная ситуация, и люди на отдыхе всё время стремятся её воссоздать. Компании для отдыха собираются по принципу личной совместимости, приязни, общих интересов и совместимости.

Перенести этот дух в сферу производительного труда очень сложно. Почему же?

+++

Мы уже сказали, что в основе убеждения – совпадение личных интересов, представлений о полезном у человека с предлагаемым ему делом. Если он убеждён, то он сам по себе желает делу успеха. И этим отличается от принуждённого, про которого Лев Толстой писал: «лакеи, которым нет дела до хозяйского дела»[2].

Ну, тогда в чём проблема? – спросит нетерпеливый читатель.

Убеждённый человек убеждён именно потому, что видит в деле свою собственную выгоду. Но ведь её нужно создать. Чем она больше – тем легче убедить человека участвовать, но тем, с математической точки зрения, тебе меньше останется!

Ну, вот вы вместе собираете яблоки. Чем больше яблок вы отдадите своему помощнику, тем больше его мотивация вам помогать, но ведь – тем меньшая часть урожая вам останется.

Глава системы, которая хорошо и честно поощряет сотрудников, убеждая их, что это им, а не ему выгодное дело – в итоге мало имеет. Яблоки в твоём саду собрали, но тебе оставили лишь горстку… Ушли очень довольные, много благодарили, вполне искренне испытывали к тебе тёплые чувства. Обещали вернуться, когда снова позовёшь…

Говоря математически – чем выше ставка на убеждение, тем выше и расходы на мотивацию действующих лиц. Они должны чувствовать свою личную заинтересованность, а для этого нужны «пряники». «Кнут» дешевле и проще…

+++

При росте прибыли в одну сторону – снижается потенциал убеждения. Оно, если и не исчезает полностью, то приобретает фальшивый, пустой формат. Убеждённости всё меньше, принуждённости всё больше, а тот, чьё безвыходное положение цинично используют – по определению, НЕ СОТРУДНИК (хотя называть его так никто не запрещает, как, впрочем, и любым другим словом).

Это и порождает конфликт морального комфорта, морального климата в обществе – и прибыли, частной собственности. Частный собственник не против благожелательного морального климата в своём городе – но, желательно, за чужой счёт. Пусть кто-нибудь другой оплачивает «согласие и примирение». А у частного собственника есть частная собственность. Она отличается от личной собственности тем, что «активна» (т. е. способна приносить доход).

И если этот доход выше, то это лучше, чем когда он ниже. Потому что главная отличительная функция частной собственности – приносить доход, это её задача, она для этого создана. Среди собственников бывают «короли Лиры» - которые всё раздали, сами ни с чем остались, но не они определяют лицо капитализма.

Собственность должна приносить доход, доход этот стремится к максимально возможным величинам. Не хочется, согласитесь, сдавать квартиру за 5 тыс, если можно за 20 и т. п.

Но при мероприятиях по повышению отдачи от частной собственности неизбежно снижается потенциал убеждения, потенциал добровольного вовлечения.

Вместо со-трудников, которые рассчитывают на достойный пай за достойное участие в охоте – растёт армия рабов, часто прямо ненавидящих то дело, которое они вынуждены исполнять, не имея возможности уклониться.

Раб и хорош и плох тем, что он не ждёт себе достойной доли: поэтому он и дёшев хозяевам, и опасен для них.

+++

Ситуация, когда общество отдаёт всё больше и больше благ и возможностей какой-то узкой группировке, отодвигая всех остальных всё дальше и дальше от материальных и духовных благ – довольно смутно и сумбурно была описана в «классовой теории» марксизма.

В связи с тем, что диагностика проблемы была дана весьма искажённо, марксизм не смог добиться поставленных перед собой исторических задач. «Классы» оказались химерой сознания, но за ними стояла арифметическая реальность сокращения материальных благ при делении, формула «больше одному – меньше другому».

В теории существуют, поэтому, два умозрительных полюса:

1) Высокий уровень правосознания, законности и планирования, при котором все люди – сотрудники в одном, общем деле, потому что искренне убеждены, что общее дело служит им лично, а не кому-то постороннему.

2) Крайне низкий уровень правосознания, господство «захватного права» и насилия, шантажи и террора, при котором большинство людей оказывается нищими и бесправными рабами.

Реальная жизнь, как правило, располагается где-то между умозрительными полюсами теории, но с перекосом в ту или иную сторону. Кроме того, важна динамика: к какому из полюсов движется общество исторически?

Трудно вообразить себе государство, в котором всем хорошо и комфортно жить, но и такого государства, где всем плохо – тоже не бывает (оно бы развалилось).

+++

На бумаге, в теории всё кажется простым: есть благородные альтруисты, которые за благо людей, и есть криминальные, циничные террористы, которые за подавление людей.

Нетрудно догадаться, кто победил бы на выборах, если бы на них состязались открыто две этих (единственно реальных) политических партии!

Но свою поправку вносит НОМИНАЛИЗМ, о котором наша газета много пишет. Суть его в том, что криминальные террористы выдают себя (номинально, формально) за благородных законников и благодетелей, а своих противников – за себя. Осуществляют подмену, переворот сущностей, переименование чёрного в белое, а белого в чёрное!

Это и приводит современную демократию к тому маразму, в рамках которого у ВСЕХ партий:

1) Одинаковые программы.

2) Их никто не изучает (см. пункт 1).

Даже там, где голосование реально проходит (а это немного где) – оно являет собой «конкурс симпатий» к внешности политика, «угадайку», а вовсе не сознательный выбор подходящей программы.

+++

Итак, мы подходим на строгом научном основании к определению – чего же хотят современные либералы?

Всякий понимает, что «свобода для всех» кончится (и уже кончилась) кровавым кошмаром, войной всех против всех и распадом страны, распадом всех социальных связей и институтов.

Неужели либералы хотят такой свободы, в пламени которой сами же обречены сгореть?

Нет.

Они люди жестокие, но хитрые. И сами сгорать во всеобщем кровавом хаосе не хотят.

«Свободу» они понимают, прежде всего, как слабость, бездействие и недееспособность государственной власти (в первую очередь президента – главный упрёк Путину в том, что он, в отличие от Ельцина, дееспособен, вменяем и выполняет функцию управления).

Если госвласть будет слабой, а желательно, вообще никакой, то, по закону сохранения вещества и энергии, вся власть перейдёт к нелегальным мафиям, кланам и масонериям, чёрным орденам и бандам.

Когда это свершится, то либералы добьются идеальной для себя общественной модели.

1) Есть номинальная власть, которая (как при Ельцине) недееспособна, и потому идеально подходит для всех игр в «свободу», «права», принимает любые пощёчины и т. п.

2) Есть реальная власть, которая представлена криминальными циничными террористами на местах. Вот с ними никаких «вольностей» уже не получится, но для номиналистов это и неважно – ведь «тайной власти» как бы и нет – а «на нет и суда нет».

В общем и целом «двухэтажная» власть, состоящая из реальных собственников и выставляемых ими вместо себя демократических «мальчиков для битья» (профессиональных актёров и клоунов) создаёт, методами номинализма:

1) В теории, на уровне деклараций, НОМИНАЛЬНО: Высокий уровень правосознания, законности и планирования, при котором все люди – сотрудники в одном, общем деле, потому что искренне убеждены, что общее дело служит им лично, а не кому-то постороннему.

2) в РЕАЛЬНОСТИ - крайне низкий уровень правосознания, господство «захватного права» и насилия, шантажи и террора, при котором большинство людей оказывается нищими и бесправными рабами.

Кратко говоря: возникает общество, в котором формально все свободны и всем все пути открыты, но фактически, в реальности – подавляющее большинство – нищие, бесправные рабы, которым попросту запретили обсуждать своё жалкое положение.

+++

Вот этой конструкции либералы жаждут – и от нас добиваются. Им непременно нужна слабая и недееспособная государственная власть, но не для свободы масс, а для того, чтобы её всегда было легко удалить, свергнуть, чтобы она в принципе не могла бросить вызова власти настоящей, власти террористов «захватного права».

Тогда разделение властей на номинальную (ничто, которое можно как угодно бить) и реальную (всё, которое запретило себя даже называть по имени) осуществится окончательно.

Дм. Николаев, команда ЭиМ

----------------------------------------

[1] Бывает ещё и точка зрения номинализма – о тождестве имён и сущностей. То есть что как названо – то тем и является. Сотрудник – тот, кого называют сотрудником, рабочий – тот, кого называют рабочим, и т. п. По аналогии с именами собственными: если человека назвали Иван, то он Иван, а если бы его назвали Пётр, то тот же самый человек был бы Петром.

[2] «Да ты пойми, что мы – или офицеры, которые служим своему царю и отечеству и радуемся общему успеху и печалимся об общей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до господского дела. Сорок тысяч человек погибло, и союзная нам армия уничтожена, а вы можете при этом шутить». - слова Андрей Болконский в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого.

Последние откомментированные темы:

-

Это больше, чем военная операция. Это тектонический сдвиг

(5)

skrjyni

,

01.03.2022

20250731054116