Одним из основателей отечественной военной разведки и контрразведки является генерал Николай Степанович Батюшин, который кстати, стал и основоположником экономической контрразведки России.

ИЗ АСТРАХАНИ – В СТОЛИЦУ

Николай Батюшин – уроженец Астраханской губернии, родился в семье мещан 26 февраля 1874 года. Первичное образование получил в Астраханском реальном училище. Отсутствие в Астрахани военно-учебных заведений и склонность молодого человека к техническим наукам привели к тому, что Батюшин поехал учиться в Санкт - Петербург.

5 сентября 1890 года он поступил на службу – поступил в Михайловское артиллерийское училище, сдав выбранный им экзамен по математическим предметам. Генерал впоследствии с теплотой отзывался о годах учебы и об училище: «Мое пребывание в Михайловском артиллерийском училище мне дорого не по одному тому, что меня отделяет от него почти полвека жизни; если бы я родился второй раз и вторично пришлось выбирать себе училище, то я непременно пошел бы в училище, которое не только заложило во мне серьезные основы военного дела, но главное, воспитало сознательного солдата. В этом училище очень умело соединялось широкое научное образование на математической, главным образом, основе со стремлением расширить путем самообразования горизонты своих питомцев».

Главный корпус Михайловского артиллерийского училища в Санкт - Петербурге. Фото с сайтаwww.kau.su

8 мая 1891 года юнкер Батюшин стал унтер - офицером, а 7 ноября 1892 года – портупей-юнкером. Окончив Михайловское артиллерийское училище по первому разряду, 7 августа 1893 года подпоручик Батюшин был выпущен в 4 - ю конно - артиллерийскую батарею, а 8 октября 1896 года – произведен в поручики. В период службы в батарее он занимал должности, связанные с обучением нижних чинов (учитель учебной команды батареи) и техническим обеспечением функционирования части (исполняя обязанности делопроизводителя батарейной канцелярии).

|

| Генерал - адъютант М.В. Алексеев Фото 1918 года |

8 октября 1896 года Батюшин поступает в Николаевскую академию Генерального штаба – высшее военно - учебное заведение Российской империи. В 1899 году Николай Степанович окончил академию (два класса) по первому разряду и дополнительный курс академии на «успешно», получив в этом же году (2 июня) чин штабс - капитана. С этого момента для него начиналась служба офицера Генерального штаба.

Батюшин вернулся в родной Виленский военный округ и был прикомандирован к штабу 2 - й кавалерийской дивизии. С 14 января 1900 года он – командир 4 - й батареи 2 - го конно - артиллерийского дивизиона, а с 1 октября 1900 года – начальник учебной команды дивизиона.

Временный командующий 2 - й кавалерийской дивизией в «Аттестации о служебной деятельности причисленного к Генеральному штабу штабс - капитана Батюшина…» записал: «Все… должности и поручения штабс - капитан Батюшин исполнял с безукоризненной точностью и вполне отлично… отличаясь воспитанной выдержкой, держит себя с большим достоинством и служебным тактом… Здоров, вынослив и неутомим… Самолюбив и чуток к правде и справедливости. Самостоятелен, энергичен, к делу службы относится с любовью и принимает решения на основании здраво - логических выводов, не нуждается в посторонней помощи… Вообще штабс - капитан Батюшин, как человек и офицер во всех отношениях отличный».

Дальнейшая служба офицера была связана с Варшавским военным округом – одним из самых передовых военных округов Российской империи. 15 сентября 1901 года Батюшин был переведен туда на службу.

С 9 апреля 1902 года он – старший адъютант штаба 19 - го армейского корпуса (произведен в капитаны), а с 11 мая 1903 года – помощник старшего адъютанта штаба Варшавского военного округа. Цензовое командование эскадроном Н.С. Батюшин отбывал в «лейб - гвардии Уланском Его Величества полку» (04.12.1903 – 22.10.1904).

Следует отметить, что именно в эти годы по инициативе военного министра Алексея Куропаткина специалисты Генерального штаба начали проработку идеи создания в рамках своего ведомства отдельной службы военной контрразведки. Главная задача службы – противодействие разведывательной деятельности стран – потенциальных военных противников России. 20 января 1903 года Николай II на рапорте военного министра поставил визу: «Согласен». Этот день можно считать днем рождения русской военной контрразведки. Значительный вклад в деятельность последней внес и генерал Батюшин.

НОВАЯ ЗАДАЧА

Н.С. Батюшин – участник Русско - японской войны. С 19 октября 1904 года он являлся помощником старшего адъютанта управления генерал - квартирмейстера 2 - й Маньчжурской армии. В это время получил чин подполковника (старшинство 06.12.1904 года), а 7 января 1905 года он занимает должность помощника старшего адьютанта оперативного отделения 2 - й Маньчжурской армии.

С 30 июня 1905 года Батюшин – старший адъютант штаба Варшавского военного округа. Именно с этого времени он возглавил разведывательную и контрразведывательную службу округа. Николай Степанович так писал о своей новой должности: «Особенную пользу принесло мне почти десятилетнее пребывание в должности начальника разведывательного отделения нашего главнейшего военного округа – Варшавского (1905 – 1914), на долю которого приходилось две трети границы с Германией и Австро - Венгрией».

Полковник Н.С. Батюшин (чин получил 06.12.1908 года) за десять лет превратил разведывательную службу Варшавского военного округа в образец для подражания со стороны разведок других округов и грозу для германско - австрийского командования.

Разведывательное отделение округа было незначительно по своему составу, оно состояло из начальника, одного - двух его помощников и нескольких вольнонаемных чиновников. Штабы округов испытывали постоянный дефицит в материальных средствах. На отпускаемые деньги (Варшавский военный округ в 1913 году, имея за границей 57 агентов, получил 45 тыс. руб.) трудно было заполучить ценную агентуру и наладить долговременное сотрудничество с зарубежными информаторами. И именно благодаря энергии Николая Степановича разведка Варшавского военного округа была на должном уровне.

|

| Военный министр В.А. Сухомлинов Фото 1912 года |

Будущий маршал Советского Союза Борис Шапошников, перед Первой мировой войной служивший в 14 - й кавалерийской дивизии и лично знавший Н.С. Батюшина, характеризуя руководство Варшавского военного округа, писал о главе его разведки: «Старшим адъютантом разведывательного отделения состоял полковник Батюшин, человек твердый, хорошо знавший германскую и австро - венгерскую армии. Он не действовал через крупных агентов, а работал с помощью писарей штаба, мелких гражданских чиновников, и т.д. …все отчеты о военных играх, маневрах, о численном составе частей вероятных противников в штабе Варшавского военного округа были всегда налицо. Недаром и немцы, и австрийцы боялись этой массовой агентуры Батюшина».

Авторитет Батюшина признавался руководителями всех без исключения разведок Европы того времени. Так, шеф австрийской разведки и контрразведки генерал - майор Максимилиан Ронге писал о деятельности своего опасного противника: «Дом полковника Батюшина на Саксонской площади в Варшаве, где капитан Терехов и капитан Лебедев выработались в прекрасных помощников, сильно беспокоивших нас во время мировой войны, давал в своих стенах приют предприятию, работавшему с массой руководителей – начальников групп, вербовщиков агентов, разведывательных инспекторов и женщин. Эти последние особенно охотно использовались в качестве посредниц и вербовщиц… Вербовщики и посредники Батюшина нередко имели целые бюро, как, например, Зигельберг, Самуэль, Пинкерт, Соломон Розенберг и прежде всего Иосиф Герц – правая рука полковника Батюшина, специалист по фабрикации фальшивых паспортов, фальшивых крепостных планов и т.п. …Батюшин имел армию доверенных лиц, хозяев явочных квартир, старших дворников и подручных… одинаковое снаряжение агентов Батюшина… несомненно вредило образцовой в остальном отношении разведывательной службе».

Руководитель германской разведывательной службы полковник Вальтер Николаи так характеризовал русскую военную разведку и ее самого яркого представителя: «Каждый военный округ на русской западной границе имел разведывательное отделение в составе 6 – 10 офицеров во главе с офицером Генерального штаба. Разведывательные отделения в Петербурге и Вильно работали против Германии, в Киеве – против Австрии, в Варшаве – против обеих стран. Они «обрабатывали» расквартированные в пограничном районе высшие штабы германских и австро - венгерских войск. В качестве посредников им были подчинены пограничная стража и пограничная жандармерия, на которые возлагалась кроме того, мелкая шпионская работа в пограничной полосе как на предположительном театре военных действий… Русская разведка вполне ознакомилась с восточными крепостями Германии и со всей железнодорожной и шоссейной сетью Восточной Германии. В Австрии и на Балканах она всюду пустила крепкие корни… Разведывательное отделение Варшавского военного округа (действовало) под начальством особенно деятельно и успешно работавшего полковника Батюшина… Полковник Батюшин не останавливался перед личным приездом для инструктирования в Торн и Бреславль, где у него на службе находился также писарь крепости».

Итогом деятельности разведки Варшавского военного округа стал тот факт, что с 1907 по 1910 год разведчики, руководимые Н.С. Батюшиным, добыли 120 документов, среди которых – материалы, освещающие развертывание полевых, запасных и ландверных войск противника, мобилизационные планы, планы крепостей, схемы инженерной обороны и пр. Составленное Батюшиным в 1913 году квартирное расписание австро - венгерской армии было одним из наиболее подробных сборников сведений о войсках противника в то время. Информация – от источников комплектования до указания фамилий штаб - офицеров войсковых частей – была исчерпывающей.

РЕФОРМА КОНТРРАЗВЕДКИ

В годы своего становления русская военная контрразведка была довольно слаба. Согласно штатам, численность личного состава семи отделений армейской контрразведки определялась в 108 единиц, из которых 23 передавались штабу войск гвардии и Петербургского военного округа, 19 – Варшавского, 17 – Киевского, и по 13 – штабам Хабаровского и Виленского военных округов; по 11 и 12 единиц получали Иркутский и Одесский военные округа соответственно. Штат контрразведывательного отделения (КРО) Варшавского военного округа в 1911 году: начальник отделения, помощник начальника, 3 чиновника для поручений, 4 старших и 10 младших агентов.

Помимо недостаточного материального обеспечения деятельности контрразведки важнейшим вопросом была проблема налаживания взаимодействия с другими правоохранительными органами – пограничной и таможенной службами, органами полиции и жандармерией. Штабу округа по согласованию с руководителем полицейской службы в случае оперативной необходимости могли придаваться сотрудники полицейских органов. Законы Российской империи лишали органы военной контрразведки права в мирное время самостоятельно задерживать подозреваемых: контрразведчики не имели права на проведение «ликвидации» дела.

Данным правом обладали жандармы и полиция. Жандармский орган, получив от контрразведки просьбу осуществить арест или провести какие - либо следственные действия, занимался изучением материалов дела, и лишь после этого принималось решение. С одной стороны, подобное разделение обязанностей ограничивало произвол контрразведки, с другой – ставило успех контрразведывательных операций в зависимость от иных служб. Зачастую возникали несогласованности и накладки. Соответственно привлечь к суду даже уличенное в шпионаже лицо из-за несовершенства законов Российской империи удавалось не всегда.

Это обстоятельство также придавало особое значение вопросу налаживания взаимодействия между правоохранительными органами. Личностный фактор, таким образом, накладывал отпечаток на процесс выстраивания отношений между руководителями ведомств в процессе оперативной работы. Более того, во многих случаях этот фактор становился решающим. В связи с этим огромное значение имел авторитет руководителя соответствующего органа – и личность Н.С. Батюшина играла в этих случаях важнейшую роль.

Несмотря на несовершенство закона в вопросах юридического преследования шпионов, проблемы межведомственного взаимодействия и недостатки материально - технического обеспечения, контрразведка Варшавского военного округа также была самой передовой в России.

О реальном вкладе Варшавского округа в безопасность государства можно судить по следующим цифрам: в 1900 – 1910 годы выявлено почти полторы сотни иностранных шпионов (до суда удалось довести 17 дел с 33 обвиняемыми); в 1911 – 1913 годы арестован 61 человек; в 1911 – 1914 годы осуждено 10 человек. По последнему показателю округ был на первом месте в России. Во всех судебных процессах, связанных со шпионажем, Н.С. Батюшин выступал в качестве военного эксперта. Причем процессы такого рода в России были совершенно новым делом. На 1 января 1914 года на заметке у органов контрразведки числилось 144 подозреваемых – 66 австрийцев и 80 немцев.

С 1911 года государственные ассигнования на разведку и контрразведку выросли. Разведывательные (таково их официальное наименование с 1907 года) и контрразведывательные (с 1911 года) отделения как две автономные службы в штабах округов получили свой правовой статус, штатное расписание, финансовое обеспечение. В июне 1911 года военный министр Владимир Сухомлинов утвердил два важнейших документа, регулирующих контрразведывательную деятельность: «Положение о контрразведывательных органах» и «Инструкцию начальникам контрразведывательных органов». Ведущая роль в разработке этих документов принадлежала ответственным военным специалистам в сфере разведки и контрразведки западных военных округов России – и среди них приоритетными считались суждения Н.С. Батюшина.

В апреле 1912 года Государственная дума утвердила необходимые изменения действующего российского законодательства в сфере государственной измены «путем шпионства».

ВОЙНА

С началом Первой мировой войны контрразведывательные органы штабов военных округов вышли из ведения главного управления Генерального штаба, перейдя в подчинение штабов фронтов и отдельных армий. Николай Степанович 8 июля 1914 года становится начальником разведывательного отделения штаба главнокомандующего армиями Северо - Западного фронта.

В ходе войны Батюшин также активно занимался контрразведывательной деятельностью – создал ее на германском фронте практически с нуля. Дело в том, что с началом войны роль контрразведки сводилась преимущественно к защите секретных мобилизационных планов, стратегических и тактических замыслов командования, обеспечения проведения мобилизации, осуществления боевых действий и охраны сведений о новых образцах военной техники. Проблема обеспечения безопасности в войсках, тем более силами контрразведывательных органов, в то время не ставилась. Не были приняты и меры противодействия информационной войне со стороны врага.

Соответственно для органов контрразведки главным с началом войны было – не дать противнику увидеть проведение мобилизации, выяснить сроки отправки частей на фронт, степень их укомплектованности и т.д. А далее, особенно при затягивании войны, наступала импровизация.

С началом боевых действий штабы фронтов приступили к созданию собственной агентурной разведки. Но именно в силу указанных выше причин в первый период войны штабы фронтов и армий никаких инструкций или директив для ведения фронтовой агентурной разведки и контрразведки от вышестоящих инстанций не имели.

Говоря о недооценке разведывательной деятельности со стороны командования действующей армии, Н.С. Батюшин констатировал: «Почти весь первый год войны контрразведкой никто из высших военных органов не интересовался, и она поэтому велась бессистемно, чтобы не сказать спустя рукава». По его словам, Ставка Верховного главнокомандования не обращала на контрразведку внимания, ее сотрудники работали по собственному усмотрению, без общего руководства и поддержки.

Единственным указанием на организацию фронтовой разведки и контрразведки в военное время можно считать статью 117 «Положения о полевом управлении войск в военное время». Эта статья возлагала обязанности по осуществлению разведывательной и контрразведывательной деятельности на генерал - квартирмейстера штаба фронта: «Генерал - квартирмейстер по общим указаниям начальника штаба организует и руководит делом разведки о противнике и местности, а также принимает меры для борьбы со шпионством... он разрабатывает общие соображения по согласованию мероприятий, принимаемых в отношении разведки и борьбы со шпионством штабами армий, входящих в состав фронта. По общим указаниям начальника штаба он расходует ассигнуемые по штабу на разведку и борьбу со шпионством суммы и наблюдает за ведением отчетности по ним».

Именно этим и приходилось заниматься Н.С. Батюшину.

Штат разведывательного отделения штаба фронта: начальник отделения – полковник Генерального штаба, его помощники (два штаб-офицера – из них один – Генерального штаба, один – может быть Отдельного корпуса жандармов для осуществления контрразведывательной деятельности).

Постепенно разведотделения штабов фронтов разрослись, насчитывая в своем составе несколько десятков офицеров, чиновников и солдат. Штабс - капитан Михаил Лемке, сотрудник штаба Верховного главнокомандующего, писал: «Полковник Терехов рассказал кое - что об организации разведки в больших штабах. В мирное время он заведовал разведывательным отделением штаба… военного округа… В год на покупку… документов, планов и пр. ему отпускалось 35 000 руб. Разумеется, это капля в море. Агентов у него было 10–12… а теперь в одной II армии в месяц расходуют 20 000 руб. Трое агентов было в Восточной Пруссии, трое – в Познани и т.д. Ясно, что с объявлением войны пришлось все создавать наново, и только одна II армия имела тогда уже до 200 агентов».

РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лишь на втором году войны начали появляться инструкции, наставления и руководства, указывавшие, как вести разведку, вербовать и готовить агентов, перебрасывать их в тыл противника. Первые такие документы вырабатывали армии, а в дальнейшем – штабы фронтов и Ставка Верховного главнокомандующего. Так, 6 июня 1915 года Верховный главнокомандующий одобрил «Наставление по контрразведке в военное время».

В период войны тактическая структура управления разведдеятельностью фронта выглядела следующим образом:

– руководитель разведотделения;

– помощник руководителя (занимался проверкой документов новых агентов, их регистрацией, вел соответствующую ведомость);

– агенты - вербовщики (вербовали агентов, прежде всего из числа беженцев). Каждый вербовщик жил на отдельной конспиративной квартире вместе с завербованными им агентами (обычно не более трех - четырех). На эту же квартиру приходили агенты, прибывавшие из - за линии фронта. Старались, чтобы агенты, жившие на разных квартирах, друг друга не знали;

– агенты. За всеми агентами (особенно вновь завербованными) устанавливалось наблюдение. Свободные от слежки агенты вели наблюдение за помещением разведотделения в целях охраны его от контрразведки противника. Была создана система обучения агентов. В 1915 году во 2 - й армии например, функционировали три разведшколы.

В первые дни войны русское командование пыталось обойтись сведениями войсковой разведки и показаниями пленных. Но когда убедились, что эти сведения недостаточны, штабы фронтов стали посылать «ходоков» за линию фронта. Вскоре же и этого оказалось недостаточно, тем более что таким образом обеспечивались сведения лишь о непосредственном фронте противника и его ближайшем тыле. Для решения стратегических задач этих сведений было явно недостаточно.

В штабах фронтов задумались о глубокой агентурной разведке. Было принято решение вербовать на русской территории людей, подходивших для переброски в нейтральные страны, где они должны были создавать агентурные организации и направлять агентов в неприятельские государства. С этого момента военные агенты Генштаба в нейтральных странах превратились в посредников между штабами фронтов и их агентами за рубежом. Агенты в нейтральных странах получали через официальных военных агентов деньги и директивы. Через них же они пересылали добытые сведения, зашифрованные шифром военного агента и за его подписью. Руководитель разведки и контрразведки фронта должен был осуществлять контакты и с такими агентами.

Штаб Северо-Западного (с августа 1915 года – Северного) фронта имел агентурную организацию в Копенгагене, а в конце 1915 года отправил в Германию агента – уроженца Финляндии, англичанина по происхождению, имевшего к тому же родственные связи в Германии. Кроме того, был завербован поляк В.П. Залесский, который был переброшен в Скандинавию, а впоследствии еще два поляка (один был командирован в Швецию и Данию, а второй – в Швейцарию). Им ставилась задача: завербовать в этих странах подданных нейтральных государств и из них создать агентурную сеть в Германии. Несколько позднее штабом фронта был отправлен в Голландию еще один агент, причем с радиопередатчиком. Но агентура в Дании была расшифрована и перекуплена германской контрразведкой, да и личности многих агентов оставляли желать лучшего.

На разведывательные и контрразведывательные мероприятия Северо - Западного фронта накладывала отпечаток и обширная зона ответственности: Прибалтика, Финляндия, побережье Балтийского моря.

НОВЫЙ ЭТАП

С 21 апреля по 30 июля 1915 года Н.С. Батюшин занимает строевые должности (был командиром 2-го лейб - драгунского Псковского полка), временно исполняет должности командующего 1 - й бригадой 2 - й кавалерийской дивизии, начальника штаба 2 - й кавалерийской дивизии. Вероятнее всего, временный уход в строй был вызван кадровыми перестановками в руководстве Северо - Западного фронта – новый командующий Михаил Алексеев на ключевые должности привел своих людей. Но с разделением Северо - Западного фронта на Северный и Западный Н.С. Батюшин вновь получил возможность заняться делом руководства и курирования разведывательных и контрразведывательных органов. С 12 августа 1915 года он – генерал для поручений при главнокомандующем армиями Северного фронта, а в декабре получает чин генерал - майора.

Этот период – время позиционной войны, когда вести фронтовую агентурную разведку было крайне трудно, так как пробраться в тыл противника стоило многих трудов и жертв. Тем не менее, о качестве работы разведки говорит например, документ под названием «Тыл противника, действующего перед армиями Северного фронта по данным войсковой, агентурной и воздушной разведок к 1 - му марта 1916 года». Будучи составлен к началу Нарочской операции 1916 года разведывательным отделением штаба Северного фронта, он отличается системностью и тщательным подбором собранной информации. Большинство сведений, как следует из его содержания, получено именно от агентурной разведки.

В сфере контрразведывательной деятельности по мере накопления опыта становилось очевидным, что функции контрразведки гораздо шире непосредственного противодействия усилиям вражеских разведок: «Сама жизнь заставляла все более и более раздвигать рамки понятия о контрразведке, широко захватывая экономическую жизнь страны. Вхождение в район Северного фронта Прибалтийского края, Финляндии, Беломорского побережья, Петроградского военного округа с массой заводов, работающих на оборону, столкновение национальных интересов немцев и латышей в прибалтийских губерниях, центробежные стремления финнов и шведов в Финляндии, рабочий вопрос в Петрограде – все это тяжелым бременем ложилось на работу чинов контрразведывательного отделения Северного фронта. В день мне приходилось подписывать по контрразведывательному отделению до ста бумаг…»

Следует также отметить, что в ходе Первой мировой войны Н.С. Батюшин возглавлял специальную комиссию по расследованию злоупотреблений и предательства в высших кругах Российской власти (так называемое дело полковника С.Н. Мясоедова и военного министра В.А. Сухомлинова), за что подвергся широкой критике и даже травле в прессе. Находящийся в отставке жандармский полковник Мясоедов и ряд других лиц в результате оперативной разработки были схвачены с поличным, арестованы и осуждены. В марте 1915 года Мясоедов был казнен, а в июне 1915 года император принял отставку Сухомлинова, так как министр оказался скомпрометирован делом Мясоедова (см. «Как продавали Россию» – «НВО» от 13.04.18).

РЕВОЛЮЦИЯ

В ходе чистки органов контрразведки Временным правительством от чинов «старого режима» Н.С. Батюшин был 8 - го апреля задержан и отправлен в дом предварительного заключения, где находился до ноября 1917 года.

С конца 1918 года он – участник Белого движения. Вначале состоял при начальнике штаба Крымско - Азовской армии, затем находился в распоряжении штаба Вооруженных сил Юга России – то есть активного участия в Гражданской войне не принимал. После эвакуации из Крыма в 1920 году проживал в Белграде, занимался преподавательской деятельностью (в частности, в белградском отделении Высших военно - научных курсов Н.Н. Головина).

Во время Второй мировой войны Н.С. Батюшин выехал в Бельгию, где скончался в доме для престарелых в Брен - ле - Конт в 1957 году.

20 октября 2004 года прах генерал - майора Генерального штаба Н.С. Батюшина при активном участии органов ФСБ РФ был с воинскими почестями перезахоронен на Николо - Архангельском кладбище в Москве.

Николай Степанович много сделал для становления отечественной разведки и контрразведки, стоял у истоков экономической контрразведки, его имя навсегда войдет в историю отечественных вооруженных сил и правоохранительных органов. При этом, будучи профессионалом - практиком, Батюшин много сделал и для теории: исследовал вопрос о месте и роли разведки и контрразведки в государстве, изучал виды разведки и тактику борьбы со шпионажем.

26 фев 1874 — Родился Николай Степанович Батюшин, выпускник 1893 года

Николай Степанович Батюшин (род. 26 февраля 1874) считается одним из создателей Отечественной разведки и контрразведки. Выпускник Училища 1893 года.

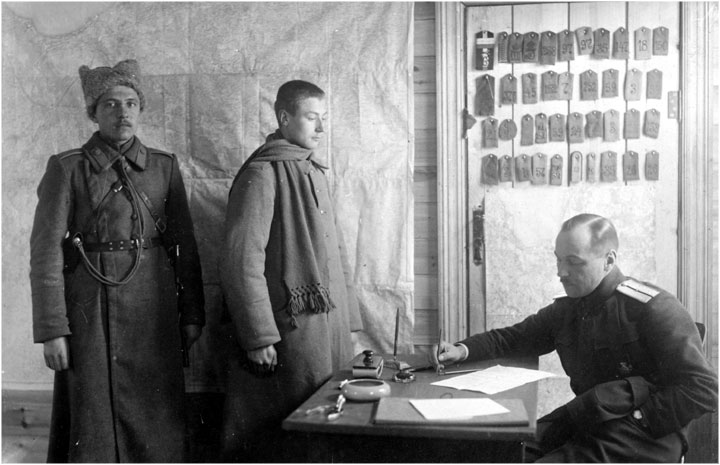

Службу начал в 4-й конно - артиллерийской батарее. В 1899 году окончил Николаевскую Академию Генерального Штаба по первому разряду. Участник русско - японской войны. С 19 октября 1904 — помощник ст. адъютанта управления ген - квартирмейстера 2 - й Манчжурской армии. С переводом в приграничный Варшавский Военный Округ, занялся организацией систематической разведывательной и контрразведывательной деятельности. Его авторитет признавался руководителями всех без исключения разведок Европы того времени. В ходе Первой Мировой войны активно занимался контрразведывательной деятельностью. Фактически создал её на Западном театре "с нуля".  Допрос немецкого военопленного

Допрос немецкого военопленного

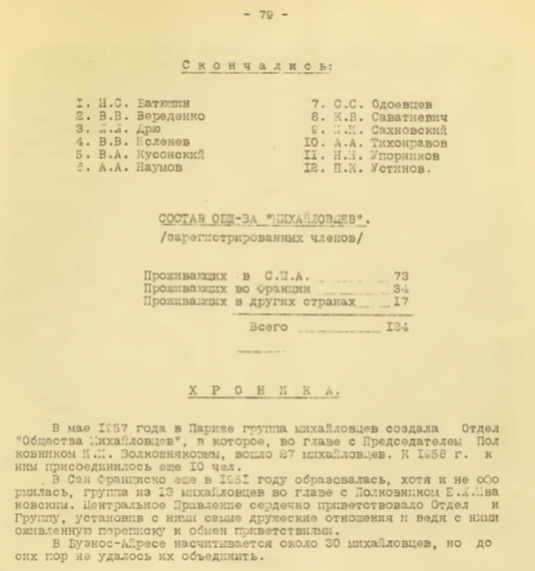

В ходе Первой Мировой (как её тогда называли - "Великой Войны") возглавлял специальную комиссию по расследованию злоупотреблений и предательства в высших кругах Российской власти (Так называемое дело полковника Мясоедова и Военного Министра Сухомлинова), за что подвергся широкой критике и даже травле в прессе. Многие аналитики обвиняют его в пристрастности и "кампанейщине", полагая, что шпиономания 30 - х годов суть отголосок шпиономании 1915 - го, авторство которой приписывают Батюшину. После революции эмигрировал, проживал в Югославии, где написал известные в кругах профессионалов мемуары. Состоял в "Обществе Михайловцев". Во время второй мировой войны выехал в Бельгию, где и скончался в доме для престарелых в Брен - ле - Комт.

Сообщение о смерти Батюшина в журнале "Михайловцы" (№4, 1959 г.)

Похоронен в в Брен - ле - Комт, Бельгия, на местном кладбище. 20.10.2004 с воинскими почестями перезахоронен на Николо - Архангельском кладбище в Москве.

"Мое пребывание в Михайловском артиллерийском училище мне дорого не по одному тому, что меня отделяет от него почти полвека жизни; если бы я родился второй раз и вторично пришлось выбирать себе училище, то я непременно пошел бы в училище, которое заложило во мне не только серьезные основы военного дела, но главное воспитало сознательного солдата. В этом училище очень умело соединялось широкое научное образование на математической, главным образом, основе со стремлением расширить путем самообразования горизонты своих питомцев и во всех других"

Установлен памятник генералу Батюшину

4 декабря 2009 году на Николо - Архангельском кладбище г. Москвы состоялась торжественная церемония открытия памятника на могиле генерал - майора Генерального штаба Н. С. Батюшина.

Николай Степанович Батюшин родился 26 февраля 1874 года в Астраханской губернии. Окончил Астраханское реальное училище, Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую Академию Генерального штаба.

Участник русско-японской войны — помощник старшего адъютанта Управления генерал-квартирмейстера 2 - й Маньчжурской армии. Перед Первой мировой войной — старший адъютант штаба Варшавского военного округа (стоял во главе русской разведывательной службы этого округа). Фактически на этой же должности оставался и во время войны, будучи генералом для поручений при Главнокомандующем армиями Северного фронта. В начале 1917 года возглавил комиссию по борьбе со шпионажем при штабе Северного фронта. В годы Гражданской войны состоял при начальнике штаба Крымско - Азовской армии генерале Д.Н. Пархомове, затем в распоряжении штаба Вооруженных сил на Юге России. В 1920 году эвакуировался с армией генерала П.Н. Врангеля и проживал в Белграде. Преподавал в белградском отделении Высших военно-научных курсов профессора генерала Н. Н. Головина. Во время Второй мировой войны выехал в Бельгию, где и скончался в доме для престарелых в Брен - ле - Комт 9 февраля 1957 года.

20 октября 2004 года прах генерала был доставлен из Бельгии в Москву и перезахоронен на Николо-Архангельском кладбище. Один из организаторов перезахоронения останков генерала, президент Регионального общественного фонда содействия социальной и правовой поддержки ветеранов и сотрудников ФСБ РФ В.М. Сойма тогда пообещал, что за счет средств фонда на могиле генерала будет установлен памятник. И слово свое сдержал.

4 декабря В. М. Сойма вел митинг, посвященный открытию памятника генерал - майору Генштаба Н.С. Батюшину.

На митинге выступили заместитель председателя ВГТРК по безопасности, председатель попечительского совета Регионального общественного фонда содействия социальной и правовой поддержке ветеранов и сотрудников ФСБ РФ А. А. Зданович, директор Государственного подшипникового завода, член попечительского совета указанного фонда В. И.Терещенко.

Красной нитью через их выступления проходила мысль о бережном сохранении своей истории, справедливом отношении к памяти потомков, главным критерием которого должна служить не политическая принадлежность, а государственное служение Родине.

На митинге присутствовали потомки генерал - майора Н. С. Батюшина – внук, полковник запаса, участник Великой Отечественной войны, ветеран ВС СССР Михаил Николаевич Кузнецов, правнук, ветеран военной службы, доктор исторических наук капитан 1 ранга Андрей Михайлович Кузнецов, а также сотрудники Регионального общественного фонда содействия социальной и правовой поддержки ветеранов и сотрудников ФСБ РФ, представители общественности, средств массовой информации.

После митинга под звуки Государственного гимна России, который исполнил военный оркестр, состоялась церемония открытия памятника. Автором его архитектурного решения явился генеральный директор, генеральный конструктор ООО «Гвардиан Энжил»С. X. Губайдуллин. На бронзовой табличке лицевой стороны постамента начертано: «Генерального штаба генерал - майор Батюшин Николай Степанович. Родился 11 марта 1874 г., скончался 9 февраля 1957 г. в г. Брэн - ле - Конт (Бельгия). Перезахоронен 20 октября 2004 г.». Завершилось мероприятие воинской традицией торжественного прохождения роты почетного караула, которое символизировало отдание почестей заслугам генерала Батюшина.

По завершению церемонии в интервью телеканалу «Звезда» М. Н. Кузнецов высказал слова благодарности в адрес А. А. Здановича, В. М.Соймы, И. И. Васильева, которые внесли наибольший вклад в восстановление исторической справедливости, сохранение для потомков имени его знаменитого дедушки.

Представитель книготорговой компании РООССА С. Н. Журбенко преподнёс потомкам генерала Батюшина в качестве дара выпущенные издательством «Православный молитвослов» и «Святое Евангелие».

|

|

|

У истоков отечественной контрразведки / Спецслужбы / Независимая газета

Родился Николай Степанович Батюшин, выпускник 1893 года — Календарь Артиллериста — Клуб выпускников Коломенского (Михайловского) Артиллерийского училища

Установлен памятник генералу Батюшину » Чекист.ru

Они тоже гостили на земле... Батюшин Николай Степанович (1874-1957)

У истоков отечественной контрразведки / Спецслужбы / Независимая газета

Родился Николай Степанович Батюшин, выпускник 1893 года — Календарь Артиллериста — Клуб выпускников Коломенского (Михайловского) Артиллерийского училища

Установлен памятник генералу Батюшину » Чекист.ru

Они тоже гостили на земле... Батюшин Николай Степанович (1874-1957)

Это интересно

0

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Это больше, чем военная операция. Это тектонический сдвиг

(5)

skrjyni

,

01.03.2022

-

Мы покажем настоящую декоммунизацию: Путин пообещал «снести» Украину.

(7)

Bird Effe

,

01.03.2022

-

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГОВОРИТЕ? НУ, НУ...

(7)

Лариса Белфорд

,

01.03.2022

-

СВОДКИ С ФРОНТА

(4)

Леонид Цаканов

,

01.03.2022

-

Российские "деятели культуры" - о войне с Украиной.

(28)

Ольга Денисова

,

01.03.2022

20250810142650