| BTS

Ну начну с того,что большинство наших граждан имеет весьма ограниченное представление о социальной структуре российского общества-в основном считается,что это были купцы,священики,крестьяне,казаки и дворяне.Но это не совсем так.Всё намного сложнее.Например только крестьян в России насчитывалось около 11 категорий,купцов около четырёх-гильдийные и внегильдийные..но это отдельный разговор-если заинтересуетесь могу написать отдельную статью.Даже были крестьяне с правами дворян-сословие Однодворцев.

Сейчас попробую рассказать вам о русской армии 12-17 веков. Иррегулярная армия Руси состояла из пеших-пешцов и конных воинов.Ну начнём с элиты-которую называют Дворянством.Но это неправильное название-Дворяне были низшей категорией привилегированного класса Руси-они формировались из Дворовых людей феодалов-их прислуги- постельничьих,кравчих,ловчих,псарей сокольничьих,конюшенных,трапезных и прочей личной прислуги князей и бояр. Выше дворян стояли Дети Боярские-в смысле Дети не по родству,а по подчинённости-был на Руси такой термин-Дети -потомки сословных людей,но не вступивших в сословие.

Например Дети боярские -это потомки боярской знати,но не получившие титул Боярина-они первоначально составляли основу русского конного воинства и сформировались из младших дружинников ...Наверное не нужно объяснять,что профессиональным дружинником на собственном коне с собственным оружием смерд стать не мог-из них формировалось пешее воинство-пешцы и то в редких случаях-как правило в раннем средневековье крестьян и холопов к воинским действиям не привлекали-за исключением Новгородской земли-там они носило общее название смердов; но в составе его различаются два разряда: смерды в тесном смысле слова, обрабатывавшие государственные земли Новгорода Великого, и половники, сидевшие на землях частных владельцев. Название свое половники получили от обычного в Древней Руси условия поземельной аренды — обрабатывать землю исполу, из половины урожая.

Основная же часть русского воинства состояла из конных дружиников-первоначально это были Конные личные дружины князя или боярина,потом преобразовавшиеся в Поместную конницу .

Дружинники на Руси

О составе русской дружины, ее внутреннем устройстве, отношениях дружинников между собой мы знаем не так уж и много — летописные рассказы весьма кратки. Известно, что дружина четко разделялась на старшую и младшую. Младшие дружинники назывались «отроки» и «детские».-отсюда пошло сословие Детей боярских-дружинники,конные воины-основа воинской мощи Руси.

На страницах летописей мы неизменно видим вокруг князя дружину — верных воинов, сопровождающих своего предводителя в радости и горе, при удаче и при неудаче. Дружинники сопровождают князя в поездках, сражаются за него в бою, дают ему советы (например, предупреждают об опасности), одним словом, это именно дружина — друзья, на которых князь всегда может положиться и которые образуют ядро древнерусского войска в случае большой войны.

Князь среди дружинников занимал положение «первого среди равных». Дружинники готовы были идти за князем в огонь и воду, но и князь понимал свою зависимость от дружинников и относился к ним соответственно. Он, как правило, не имел никаких бытовых преимуществ перед своим окружением, лично командовал в бою и принимал непосредственное участие в сражениях. Именно князю принадлежало право ритуального начала боя.

Дружинника нельзя было нанять за плату, он шел служить князю, руководствуясь иными принципами; здесь играли роль в первую очередь личная харизма и военные заслуги князя. «Златом и серебром не имам налезти дружины, — сказал в свое время сын Святослава Владимир Святой, — а дружиною налезу серебро и злато…».

Пожалуй, наиболее выразительным из наших князей-дружинников можно считать Святослава Игоревича. Кстати, именно на недолгое, но бурное его правление приходится наивысший расцвет «дружинной культуры» — особого воинского антуража русов.

Старший дружинник, опытный, состоявшийся воин, назывался «муж», а за особые заслуги он мог стать боярином. Бояре на Руси X в. — это ближайшие военные советники князя, они имели свои владения, а иногда (как, например, воевода Игорь Свенельд) и свои дружины, соперничающие по богатству одежды и вооружения с дружинами князей. Именно зависть к разодетым отрокам Свенельда толкнула дружинников Игоря на выдвижение инициативы грабительского похода на древлян.

Старший дружинник в полном боевом облачении. Начало XI в. Автор реконструкции С. Кашин-Свешников (Санкт-Петербург). Собственно русские формы оружия, оригинальная орнаментика украшений появляются к началу XI века. До этого дружинники русских князей использовали степные и европейские вещи, не подвергая их изменениям. У воина на фотографии — характерный меч с литой рукоятью, созданный южнорусскими мастерами, европейское копье с выступами на втулке, шлем и пластинчатый доспех повторяют степные аналоги.

Надо отметить, что у названия «Русская земля» в наших древних летописях двойной смысл. Во-первых, Русская земля — это вся необъятная Русь. Но в некоторых случаях Русская земля летописца — это Киев и прилегающая к ему область — современная Северная и Северо-Западная Украина. Вот эта-то «Русская земля в узком смысле слова» (так ее называют историки) и была долгое время соперником Галицко-Волынской Руси.

Костюм русского дружинника. X век. Автор реконструкции А. Ковалев (Санкт-Петербург). Дружинник-рус облачен в кафтан с золототкаными галунами, подпоясан сразу двумя наборными поясами степного облика. На поясе — характерная раннесредневековая сабля со слабым изгибом клинка. Костяной остроконечник с миниатюрной головой дракона применялся, скорее всего, для развязывания узлов, но мог использоваться и с другими целями, например — в качестве вилки. О том, что перед нами рус, говорит меховая шапка и массивная плетеная цепь из серебряной проволоки на шее воина. На таких цепях могли носить как молоточки Тора, так и христианские символы — кресты.

Русский дружинник. X век. Автор реконструкции Д. Ковалев (клуб «Черный Ворон», Санкт-Петербург). В костюме и вооружении этого воина сочетаются степные и европейские элементы. Заостренный шлем, распашной кафтан с шелковым верхом и наборный пояс позаимствованы у кочевников, а каролингский меч происходит из Западной Европы. На ногах дружинника — невысокие кожаные башмаки с обмотками, сапоги появятся на Руси несколько позже.

Костюм русского дружинника. X в. Автор реконструкции С. Мишанин. В костюме этого дружинника преобладают степные элементы — кафтан, покрой которого сходен с покроем северокавказской распашной одежды, наборный пояс, заостренная шапка с серебряным навершием. Однако нож-скрамасакс на поясе и башмаки с обмотками на ногах воина ясно указывают на то, что перед нами все-таки рус, а не степняк.

Дружинники в кафтанах. Авторы реконструкций: А. Ковалев, Д. Ковалев, М. Владимирский (клуб «Черный Ворон», Санкт-Петербург).

ПОМЕСТНАЯ КОННИЦА

С отмиранием удельных княжеств и переходом их под власть Москвы княжеские дружины отмирали-Основным видом войск допетровской России XV-XVII в была поместная конница. Именно ей принадлежит главная роль в защите государства от набегов татар, в войнах со шведами, поляками и литовцами. Попробуем разобрать состав, вооружение и тактику ведения боя поместной конницы.

С конца XV в на смену княжьим дружинам стало приходить поместное войско или дворянская конница. В основе ее комплектования лежала поместная система, когда за службу дворяне, дети боярские получали земельный надел с крестьянами. Земля не являлось частной собственностью «служилого человека» и принадлежало государю. За право пользования землей он должен был является на службу «коно, людно и оружно». «Оружность» помещика определялось количеством земли в его распоряжении. Так, согласно указу 1556 года со ста четей(четь-мера площади.примерно 1 гектар) кроме самого помещика выставлялся и вооруженный холоп. В дальнейшем нормы увеличивались и уже при Годунове со ста четей выставлялось два холопа.

Основу поместной конницы составляли дети боярские, дворяне и боевые холопы. Дети боярские, как класс, сформировавшиеся в начале XV века, изначально были не очень крупными вотчинниками. Они были «закреплены» за тем или иным городом и стали привлекаться князьями для военной службы. Позднее дети боярские разделились на две категории. Дворовые дети боярские — изначально служили в составе Государева (великокняжеского) двора или перешли в него из дворов удельных князей. Городовые дети боярские, изначально служившие удельным князьям, закреплялись за определённым городом.

Дворяне от слова двор, поначалу состояли из людей княжьего двора и были их военными слугами. В документах они занимали место ниже боярских детей и к XVI в стали выделятся в особую группу. Существовали также городовые дворяне. Они были сформированы из послужильцев удельных князей и бояр и снабжены поместьями вдали от Москвы.

Боевые холопы категория зависимых людей, состоявшая как правило из разорившихся мелкопоместных детей боярских. Они делились на боевых и обозных.

Верстание в службу часто проводилось одновременно с общим смотром всех служилых людей. В результате по городу с уездом составлялся особый список – «десятня» (впервые упоминается в 1554 г.). В них учитывали дворян и «детей боярских», их участие в походах, назначение и увольнение. Хранились «десятни» в Разрядном приказе и для Поместного приказа были основанием для наделения служилых людей землей. С середины XVI в. войско состояло из служилых людей «по отечеству» и «по прибору». Помещики и вотчинники, составлявшие поместную конницу, относились к служилым людям «по отечеству» и делились на несколько разрядов: 1) думные чины,2) московские чины,3) городовые чины.

Служба делилась на городскую (осадную) и полковую (походную). Городскую несли те, кто по бедности или здоровью не мог нести походную. Полковая служба делилась на дальнюю (походную) и ближнюю (береговую). Вызванные на службу помещики одного уезда на сборных пунктах формировались в сотни, которыми командовали головы, назначавшиеся воеводой и правительством. Сотни распределялись по полкам, по окончании похода распускались

Со второй половины XVII в роль поместной конницы стала падать и дворян стали приписывать к полкам «нового строя», рейтарским и драгунским. Окончательно поместное войско исчезло в результате петровских преобразований.

СНАРЯЖЕНИЕ И ВООРУЖЕНИЕ.

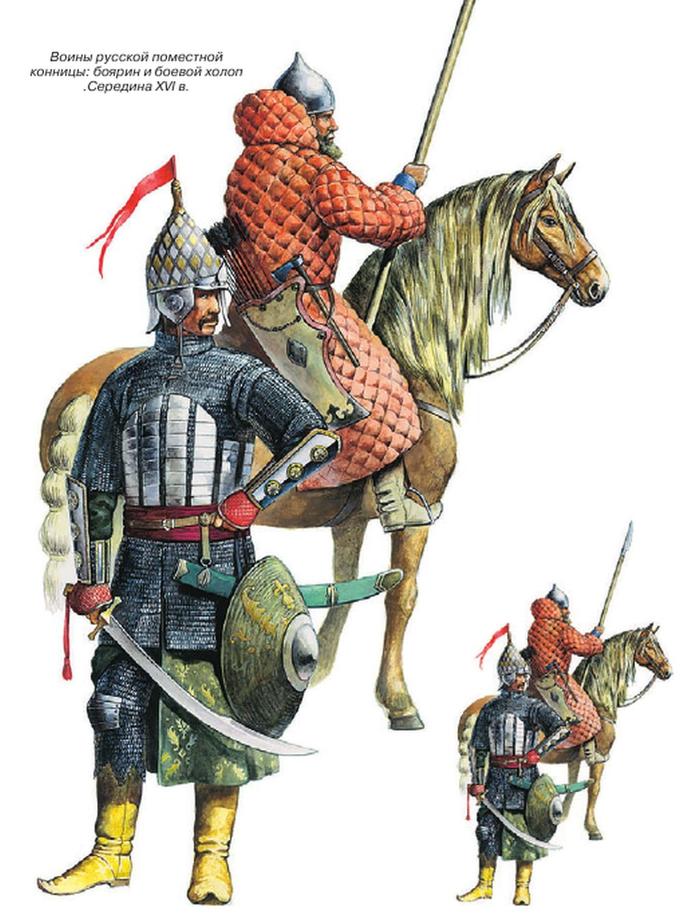

Вооружение воина поместной конницы середины XVI столетия представляло собой следующую картину.

Почти каждый имел лук, саадак(чехол для лука), саблю, ножи. Часто встречались палицы, топоры и разные виды копий. Из доспехов использовались «байданы (кольчатый доспех с плоскими кольцами), бахтерцы (из расположенных вертикальными рядами пластин, соединенных кольцами с двух коротких боковых сторон), юшманы (кольчужная рубашка с вплетенными на груди и спине горизонтальными пластинами), куяки (из металлических пластин, набранных каждая отдельно на кожаную или суконную основу) и тегиляи (кафтаны, подбитые ватой или пенькой, насквозь простеганные. Иногда внутрь зашивали металлические пластины. Мог носиться на доспехе.)» (А.С. Солоусов).

Дети боярские в походе

Голову защищал как правило железный шлем, «бумажные» и медные носили на смотрах. О вооружении поместной конницы XVI в Герберштейн пищет: «Обыкновенное оружие — лук, стрелы, топор и палка в роде булавы, называемая по-русски кистенем, а по-польски — бассалык. Саблю употребляют богатейшие и благороднейшие. Длинные кинжалы, висящие наподобие ножей, бывают так запрятаны в ножны, что едва можно прикоснуться к верхней части рукоятки и схватить ее в случае нужды. Равным образом употребляют длинный повод от узды, на конце разрезанный, и привязывают его на палец левой руки, для того чтобы можно было брать лук и, оставив узду, употреблять его в дело. Хотя в одно и то же время они держат в руках узду, лук, саблю, стрелу и плеть, однако искусно и без всякого затруднения управляются с ними».

В конце Смутного времени происходит пересмотр вооружения поместной конницы. Уходит в прошлое лук со стрелами, ему на смену приходит «огнестрел» О. Курбатов пишет: «На смотры, проведенные в 1620-1621 гг., подавляющее большинство дворян и детей боярских явилось с саблями и пищалями; через десять лет, в период Смоленской войны 1632-1634 гг., заметную долю в их арсенале стали составлять карабины и пистолеты.»

Важное значение для конного боя имело качество лошадей. Стоить отметить что лошадей пригодных для «таранного удара» в России тогда не было, их в основном закупали за рубежом и стоили они очень дорого. Герберштейн пишет следующее: «Лошади у них небольшие, холощеные, без подков и с самой легкой уздой. Седла прилажены таким образом, чтобы можно было без труда оборачиваться на все стороны и натягивать лук. Они сидят на лошадях, до того согнув ноги, что не могут вынести удара дротиком или копьем немного посильнее. Весьма немногие употребляют шпоры, а большая часть — плетку, которая всегда висит на мизинце правой руки, чтобы ее можно было сейчас схватить и употребить в дело, когда понадобится; если дойдет дело до оружия, то ее выпускают из руки, и она висит по-прежнему».

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЯ

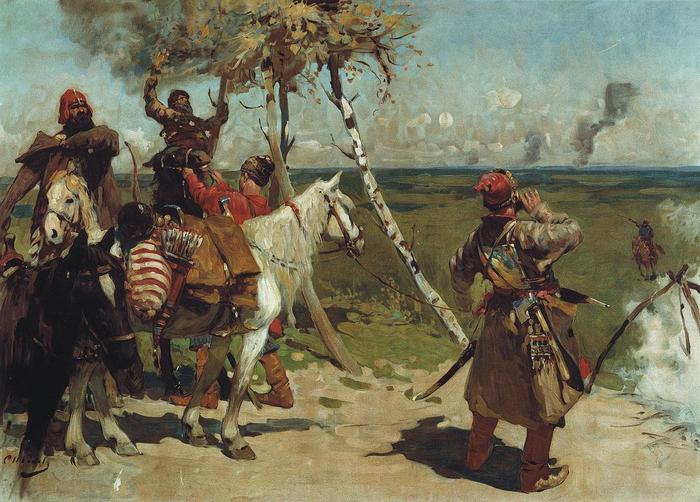

Тактика русской поместной конницы напоминало тактику легкой восточной кавалерии, где «: «...набегая большими вереницами, бросают копья и ударяют мечами или саблями и скоро отступают назад». Об этом пишет Герберштейн: «При первом натиске они очень смело нападают на неприятеля; но напор их непродолжителен, как будто они хотят сказать: «Бегите или мы побежим сами». В XVI столетии основными формами боя русской конницы были массовый «лучный бой», «травля» — гарцовка передовых наездников, «напуск» холодным оружием и «съёмный бой» — рукопашная схватка или «сеча великая». Лучный бой начинался во время «травли», стрельбой одиночных молодцов и ертаулов. Нередко травля переходила в бой крупных подразделений, в форме традиционной степной «карусели», когда отряд за отрядом неслись вдоль строя противника, выпуская по нему «тучи» стрел. За травлей следовал напуск, атака с использованием холодного оружия. В ходе столкновений производились многократные напуски отрядов, если сопротивление противника оказывалось более стойким, то «напуски» отступали с целью завлечь в преследование, либо что бы дать дорогу другим отрядам для следующей атаки.

Основными тактическими приёмами были ложное отступление под удар засады, удары во фланг и тыл, укрытие конницы в заранее приготовленных оборонительных сооружениях и выдвижение иностранцев на передние позиции.

Использование засадных полков имело широкое применение, достаточно вспомнить битвы при Ведроши и Шелонь. Удары во фланг и в тыл использовал князь Пожарский при освобождение Москвы, когда казаки Трубецкого ударили во фланг Ходкевичу. Укрытие в гуляй-городе с последующими вылазками сыграли решающую роль в битвах при Молодях и при Верховичах. Ещё одним способом усиления боевых порядков и поднятия духа московских ратников было выдвижение в первую боевую линию конных отрядов служилых иноземцев: важная черта русского военного искусства 1570-х – 1630-х гг. Подобные отряды, каждый из которых сохранял свои традиционные способы боя (и ценился именно за это), начинают регулярно упоминаться в составе русского войска с 1570-х гг. Первые по времени известия об их боевом применении относятся к «немцам», чьи построенные по-рейтарски эскадроны громили татар уже при Молодях (1572 г.). С началом Смуты роты служилых немцев неизменно бьются с войсками Самозванцев в первых рядах главной армии – под Новгород-Северским (1604 г.), при Добрыничах (1605 г.), под Болховым и Рахманцевой (1608 г.) и при Клушино (1610 г.) (О. Курбатов)

Отказ от луков и применения огнестрельного оружия способствовало переходу на тактику рейтар и драгун, которая стала прослеживаться во второй половине XVII в.

В Галицо-Волынской летописи есть противопоставлении «воев» и «пешцев» - так же как во Франции в 10 в. Для Руси 12-15 вв. «воин» - этот тот, кто на коне и в доспехе. Остальные – это кошевые люди, отроки-пажи, «пешцы». Даже в середине 16 в., следуя традиции, воинами называли детей боярских в противоположность стрельцам и казакам. Однако, если дети боярские – это прямые приемники и потомки дружинников, бояр, слуг и прочих «лучших людей», то с предшественниками пищальников, стрельцов и посошных сложнее (их роль была связана с огнестрельным оружием, которого ранее просто не было).

Сравнивать «пеших людей» 10-11 и 16 вв. абсолютно неправомерно. В 10 в. были те же «воины» - просто в Северной Европе тогда преобладал бой в пешем строю, при том, что все воины имели верховых коней (про соседние со Степью славянские земли, про их всаднические традиции – разговор особый). В 11 в. ничего не поменялось, кроме того, что роль боя верхом заметно возросла – как у нас, так и в других североевропейских регионах. Рядом с «воинами» как были, так и остались представители других страт, привлекаемые для тех или иных военных целей. И даже нет оснований считать, что роль смердов и кожемяк (я намекаю на летописные известия о 10-11 вв., в которых упоминаются на войне представители невоинских страт) в 12-15 вв. стала кардинально меньше – как тогда, так и теперь воевали, в первую очередь «профессионалы» (вспомним изложенные византийским хроником слова Святослава о том, что война – образ жизни его ратников)

Так что же представляли собой пешая рать из «невоинов» в 12-15 вв.? Если не зацикливаться на всех сообщениях о «пешцах» (под коими понимались и спешенные всадники), то есть известия с однозначным противопоставлением «пешцев» и конных воинов: сообщения Киевской летописи о усобных войнах середины 12 в., сообщение Галицо-Волынской летописи об усобице 1240-х гг., сообщение Лаврентьевской летописи об усобице 1216 г., сообщения Псковской летописи о войнах 14-15 вв., ряд иных летописных сообщений. Полный их разбор займет много места. Суть в том, что «городовой полк» состоял из конных воинов («лучших людей», способных к конной службе) и привлекаемых по обстоятельствам (обычно, в ближних походах или для обороны) «пешей рати». О принципе выступления в поход в случае полной мобилизации наиболее емко сообщает летописное известие 1147 г. о планах похода из Киева к Чернигову: «от мала и до велика кто имееть конь, кто ли не имееть коня, а в лодьи». О дальних походах пешеходящей рати однозначных известий нет. Битва на Перепетовом поле 1151 г., в которой участвовали пешие киевляне, состоялась примерно в полусотни км от Киева. Пешая псковская рать против немцев в 1323 и 1480 г. ходила на ещё меньшее расстояние.

В открытом полевом бою «пешцы» особой эффективности не проявляли. Из известных случаев либо терпели поражение – Липицкая битва 1216 г., сражение под Псковом в феврале 1480; либо пешцев оставляли в тылу и они вступали в бой на завершающей фазе – на Перепетовом поле в 1151 г., в Ярославском бою 1245 г. (как в русском, так в венгреско-польско-русском войске), под Псковом в 1323 г. против немцев, на Листвянке в 1443 г. против татар. Однако использование их для обороны переправ сопровождалось положительным результатом: в 1245 г. в войне за галицкий престол, именно использование пехоты из смердов дало победу на р. Сечнице; в августе 1501 г. (после поражения на р. Серицы) псковичи провели полную мобилизацию, в т. ч. пеших людей с щитами и сулицами, и остановили немцев на переправах на р. Великая. О роли пешцев в осаде можно судить только по осаде Дятьково, города болховских князей, в 1241 г. галицким войском из 300 конников и 3000 пешцев.

Михаил Савинов - Военное дело Древней Руси IX-XI вв.

Скачать книгу бесплатно или читать онлайн

Михаил Савинов - Военное дело Древней Руси IX-XI вв.

Скачать книгу бесплатно или читать онлайн

Это интересно

+2

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Это больше, чем военная операция. Это тектонический сдвиг

(5)

skrjyni

,

01.03.2022

-

Мы покажем настоящую декоммунизацию: Путин пообещал «снести» Украину.

(7)

Bird Effe

,

01.03.2022

-

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГОВОРИТЕ? НУ, НУ...

(7)

Лариса Белфорд

,

01.03.2022

-

СВОДКИ С ФРОНТА

(4)

Леонид Цаканов

,

01.03.2022

-

Российские "деятели культуры" - о войне с Украиной.

(28)

Ольга Денисова

,

01.03.2022

20250806002047