Человек должен научиться взаимодействовать с природой!

06.08.2023 | Экология061

Наряду с проблемой загрязнения рек есть еще проблема, которая не может не беспокоить, – это обмеление не только малых рек, но и таких даже, как Волга и Дон.

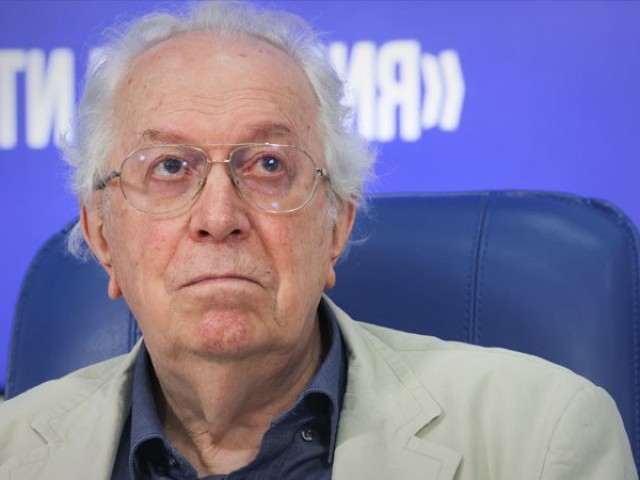

Этой теме посвящено второе интервью специального корреспондента «Интерфакса» Вячеслава Терехова с научным руководителем Института водных проблем РАН, бывшим министром природных ресурсов и экологии РФ членом-корреспондентом РАН Виктором Даниловым-Данильяном.

За последние 30 лет Дон обмелел на 40%

– Не одно российское поколение любило песню «Вода, вода, кругом вода». Однако слова эти далеко не всегда и не везде соответствовали действительности. Наши любимые реки – Дон и Волга – со временем все меньше соответствуют названию полноводных. Они заметно мелеют. В чем причина? Цивилизация наступает?

– Да, есть такая проблема. Дон, действительно, мелеет, его водоносность упала, по крайней мере, процентов на 40, если не больше, за последние 30 лет. Первое время это явление пытались объяснять антропогенными причинами: слишком большой забор воды, деградация малых рек в бассейне из-за различных хозяйственных мероприятий, заброшенность прудового хозяйства (а прудов там было очень много) и пр.

Но несколько лет тому назад было проведено очень подробное и очень квалифицированное исследование, которое показало, что антропогенный фактор значим, но доминирующая причина – природная, изменения климата. Проявляются они, в частности, в уменьшении количества осадков на водосборной территории Дона. Дело в том, что практически весь бассейн этой реки расположен в трех природно-климатических зонах: внизу – сухая степь, повыше – «обычная» степь, в верховьях – лесостепь. Нет участков лесной зоны, в отличие, например, от Волги, Днепра или Урала, не говоря уже о реках, впадающих в Северный Ледовитый океан.

И именно в сухих степях, просто в степях и в меньшей степени, но все-таки, в лесостепях происходит сокращение осадков. И оно хорошо коррелирует с уменьшением водного стока Дона. Перспектива здесь не слишком радужная: очевидная тенденция сокращения осадков, а следовательно, и водоносности реки, скорее всего, сохранится, хотя, возможно, несколько ослабеет.

И по Волге нет надежных прогнозов!

– А Волга?

– Значительная часть Волжского бассейна расположена в лесной зоне – вся Кама и Ока, вся верхняя Волга. В лесной зоне количество осадков, скорее всего, будет возрастать, но надежных прогнозов климатологи пока не дают. Известны разные варианты долгосрочных прогнозов, как с уменьшением водоносности, так и с ее ростом. Что будет лет через 20-30, мы не очень хорошо себе представляем.

Но для Волги характерна цикличность объема стока. И сейчас как раз период маловодья. Это может продолжаться несколько лет, может, даже и все 10-12. Это не новость, маловодье здесь и раньше бывало. Например, никакого экстраординарного потребления воды из Волги нет, а река мелеет, и очень заметно опускается уровень Каспийского моря. Такое происходило не раз за период достоверных измерений, и, если судить по письменным источникам, когда кроме зарубок на шесте, отмечающих уровень, других измерений не было, это тоже случалось.

Да и палеоисследования показывают, как менялся уровень Каспийского моря, а значит, и сток Волги в далеком прошлом, когда не только измерений, но и письменности-то не было. Мы не можем точно описать режим, потому что между пиками (и, соответственно, между «ямами») бывают разные промежутки времени. И сколько будет на этот раз от пика до пика – 30 лет или меньше, или больше – никто сказать не может. Однако сомнений в том, что водоносность Волги подчиняется не совсем правильной природной цикличности, практически нет. Но на этот процесс налагаются изменения глобального климата, которые, конечно, как-то деформируют его, и это дополнительный, очень существенный источник неопределенности.

Климатическая система Земли явно разбалансирована

– Вы назвали одну причину обмеления рек – природная. Есть еще?

– Надо различать два типа ситуаций с обмелением рек.

Первый – долгосрочная тенденция уменьшения стока. Здесь, как всегда и везде, год на год не приходится, сток то больше, то меньше, но тенденция к его сокращению не вызывает сомнений. Если рассчитать усредненный годовой сток, например, по пятилеткам, то в каждую следующую пятилетку он окажется меньше, чем в предыдущую. Именно так обстоит дело на Дону.

Второй – маловодья, когда речники говорят о наступившей непроходимости реки для судов, которые обычно преодолевали все участки без проблем. Специалисты рыбного хозяйства кричат, что нерестилища высохли и рыбы не будет, курортники жалуются, что воды по колено и плавать невозможно, и т.п. и т.д., а СМИ начинают нагнетать панику в духе: «Прощай, Енисей!» Но при этом никакой устойчивой тенденции к сокращению стока не обнаруживается. В 2022 году очень мало воды было в Енисее, но мало кто вспоминал, что в предыдущем году река благополучно затопила тысячи дачных и садовых участков.

Такие спорадические случаи маловодности (как и наводнения) бывают на очень многих реках, даже на Темзе, знаменитой почти непрерывными моросящими дождями и туманами. Климатическая система Земли явно разбалансирована, погодные катаклизмы случаются все чаще и проявляются все сильнее. Их количество с 1990-х годов удваивается примерно каждые 10 лет. Ученые говорят о «нервозности» современного климата, так что внезапное маловодье (как и наводнение) может случиться когда угодно и где угодно. Но случай с надежно выявленной негативной тенденцией для крупной реки в России, все же, только один – Дон.

Причина петербургских наводнений – ветер!

– Состояние Волги и Дона нас, безусловно, сильно беспокоит, но есть и другие реки, хотя и не такие великие, но важные и для экономики, и для моряков, и любимые для людского глаза. Например, Нева, с ее разводными мостами, с ежегодными военно-морскими парадами.

– Нева тоже подвержена цикличности. Здесь в 2016 году примерно месяц держался рекордно низкий уровень воды, самое настоящее обмеление. Но причиной было не отсутствие осадков, не уменьшение стока, а так называемый сгон: очень сильный восточный ветер гнал воду по Неве в Финской залив. Скорость течения резко возросла, и при обычном расходе (количество кубометров воды, проходящей в секунду через вертикальное поперечное сечение) уровень воды резко упал. Сильный ветер противоположного направления вызывает нагон, причину знаменитых петербургских наводнений.

А в 2022 году на Неве наступило маловодье из-за засухи. И впрямь, нервозность климата. Экономике она обходится дорого. Надо адаптироваться к ней: разумные затраты на адаптацию окупятся (но это – особая тема). Конечно, для речного судоходства складывается не самая благоприятная ситуация, и в ряде случаев ее вряд ли удастся исправить, но, в конце концов, имеются ведь и альтернативные виды транспорта.

Во всем виноват только климат? А человек?

– И все-таки: проблема обмеления касается только Европейской части или за Уралом тоже?

– Ситуация за Уралом более понятна. Здесь практически все варианты долгосрочных климатических прогнозов сходятся на том, что в Сибири и на российском Дальнем Востоке водоносность рек будет расти. Конечно, этот рост – не монотонный, так как своя природная цикличность имеет место и для азиатских рек (например, для того же Енисея вместе с Байкалом, по-видимому, примерно 60 лет).

– Значит, во всем виноват климат? И опять будем говорить о необходимости переброски сибирских рек?

– Прежде всего, отметим, что все явления, о которых мы говорили, происходят на фоне изменений климата, и, более того, многие из них – прямые или косвенные проявления таких изменений. Адаптация к изменениям климата в значительной мере покрывает те меры, которые нужны для минимизации ущерба от обмеления рек.

Что это за меры? Прежде всего, рационализация водопользования – экономия воды, отказ от использования водоемких технологий при возможности их замены на водоэкономные (яркий пример – переход от традиционных способов орошения к подземному капельному), обязательная очистка сбросов.

Следующий класс мер предполагает строительство гидротехнических сооружений – водохранилищ, каналов, плотин, но это – крайние меры. Водохранилища создают запас воды, но экономически эффективными оказываются почти исключительно только в случае многоцелевого использования (гидроэнергетика, рыбоводство, транспорт, рекреация). Каналы могут обеспечивать условия для судоходства или транспортировку воды. Необходим тщательный анализ последствий как строительства, так и функционирования таких объектов. Все они могут быть экологически опасными, отличаются высокой капиталоемкостью, длительными сроками строительства.

Аргументы «за» и «против» переброски сибирских рек

– Опять будем говорить о необходимости переброски рек из Сибири?

– Так называемая сибирская переброска предполагалась для покрытия острейшего вододефицита в Центральной Азии (собственно, Узбекистане и Казахстане), где местные водные ресурсы были практически полностью исчерпаны, население быстро росло и тогда (1970-80-е годы) не проявляло никакой склонности к эмиграции. Амударья и Сырдарья уже не впадали в Аральское море, практически вся вода этих рек была разобрана на орошение хлопковых плантаций. Аральское море катастрофически высыхало и фактически – как водоем, подобный морю, – перестало существовать. Разразилась Аральская экологическая катастрофа. Называть все это «обмелением» – язык не поворачивается. Другой тут масштаб.

Так и хочется сказать: сибирская переброска необходима! Но не спешите! Во-первых, зачем? Чтобы восстановить Аральское море? Не получится: для этого нужно подавать в его остатки 40 кубокилометров воды в год, а канал рассчитан на забор 27,2 кубокилометра из нижнего течения Оби (около Ханты-Мансийска) и длина его до Приаралья – 2550 км (надеюсь, с этим уже все понятно). Для орошения? Но если перейти к подземному капельному, то своей воды без всякой переброски там хватит. Можно продолжать в том же духе, разбирая все известные аргументы «за».

Приведу только один аргумент против: по оценкам 2008 года, на строительство только главного канала сибирской переброски понадобилось бы 400 миллиардов долларов, а это лишь примерно половина затрат на создание всей предполагавшейся системы (расчет опубликован в журнале «Вестник РАН» в 2009 году). Очевидно, что теперь, через 15 лет, стоимость этой затеи стала только выше. Но за такие деньги всю Центральную Азию можно превратить в цветущий аграрно-индустриальный сад, пусть даже и без Аральского моря.

И канал из Северного Ледовитого не поможет?

– Можно ли создать каналы из океана, например, Северного Ледовитого, для пополнения стока обмелевших рек?

– Нет, конечно. Даже если рассматривать эту идею как технически реализуемую, то, имея сведения о затратах на сибирскую переброску, нетрудно составить представление о порядке величины затрат и в этом случае. Но главное: в реках нам нужна не океаническая вода с ее минерализацией 34 промилле, а самая обыкновенная пресная (1-2 промилле), но обязательно чистая.

– Значит, исходя из всего сказанного вами, одна задача: природа и человек должны научиться взаимодействовать!

Автор: Ирина Усик

Заглавное фото: Владимир Гердо/ТАСС

Источник: scientificrussia.ru

Последние откомментированные темы:

-

Это больше, чем военная операция. Это тектонический сдвиг

(5)

skrjyni

,

01.03.2022

-

Мы покажем настоящую декоммунизацию: Путин пообещал «снести» Украину.

(7)

Bird Effe

,

01.03.2022

-

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГОВОРИТЕ? НУ, НУ...

(7)

Лариса Белфорд

,

01.03.2022

-

СВОДКИ С ФРОНТА

(4)

Леонид Цаканов

,

01.03.2022

-

Российские "деятели культуры" - о войне с Украиной.

(28)

Ольга Денисова

,

01.03.2022

20240610041936