Учебник для элиты о книге Герда-Клауса Кальтенбруннера «Элита. Воспитание на случай чрезвычайной ситуации»

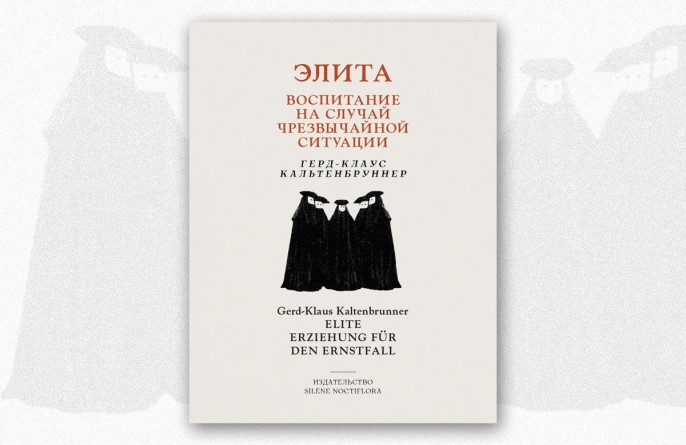

Кальтенбруннер Г.-К. Элита. Воспитание на случай чрезвычайной ситуации / перевод с немецкого А.В. Чëрный, научная редакция и примечания Ф.М. Фомичëва; под общей редакцией Д.С. Житенëва, А.А. Цыганковой. М.: Silene Noctiflora, 2025. – 192 с.

Герд-Клаус Кальтенбруннер (1939–2011) относится к числу тех западных теоретиков консерватизма, чьи биография и работы практически неизвестны в России. В Интернете о нем, при обилии зарубежной литературы, можно найти всего несколько статей на русском языке (в т.ч. Ф.М. Фомичëва и Ф.С. Ким). Можно даже встретить неверное утверждение, будто бы его отцом был деятель нацистской Германии Эрнст Кальтенбруннер (1903–1946)! На самом деле его отец Карл, прожил долгую жизнь, покинув этот мир в 1999 году.

В 2020 году в России небольшим тиражом вышла книга Кальтенбруннера «Трудный консерватизм». Помимо теоретических статей в нее вошли очерки о консервативной составляющей во взглядах Франца фон Баадера, Доносо Кортеса, Людвига Клагеса, Сëрена Кьеркегора, Адама Генриха Мюллера, Новалиса, Вильфредо Парето, Алексиса де Токвиля и др.

Публикация «Элиты» достаточно большим для подобных книг тиражом стала прорывом автора к российскому читателю-интеллектуалу. Несомненно, что работа попадет в списки рекомендуемой литературы для политологов и социологов, заняв место рядом с трудами Э. Бëрка, К. Манхейма, Г. Моски, В. Парето, О. Шпанна, О. Шпенглера и др. С этой точки зрения, труд переводчиков и публикаторов не напрасен. Достоин уважения и факт добавления научным редактором книги Ф.М. Фомичëвым к оригинальному авторскому тексту обстоятельных подстрочных сносок и примечаний (с. 21). Хорошее впечатление производит послесловие Гëтца Кубичека и статья Фомичëва об авторе книги.

Радует информация о подготовке новых переводов Кальтенбруннера и упоминание о его текстах про М.А. Бакунина, А.А. Блока, Ф.М. Достоевского, П.А. Флоренского, а также стойком интересе Герд-Клауса к русской культуре, философии, религии и литературе. Интригует обращение Кальтенбруннера к К.Н. Леонтьеву. Надеемся, что эти тексты станут доступны нашему читателю. Интересно, знал ли автор о трудах Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» и П.А. Сорокина «Социальная мобильность»? Некоторые его замечания в адрес демократической системы (с. 74–77) напоминают К.П. Победоносцева.

Работа Кальтенбруннера про элиты, была написана более 40 лет назад под воздействием событий того времени, но, к счастью, в минимальной степени содержит политические оценки ситуации в Европе, ФРГ и СССР (рассуждения про революционно-интеллектуальную элиту марксизма и проч.). У того же К.Н. Леонтьева мало кто сегодня будет читать «о греко-болгарской распре», а вот его размышления о иерархии и эгалитаризме не утратили остроты.

Можно согласиться с вневременной актуальностью ряда обобщающих положений и оценок автора. Действительно, в кризисное время, будь то военные действия, экономический коллапс, террористические атаки или стихийные бедствия и проч., только сильное государство может удержать социальный порядок.«Сильное государство может быть хорошим или плохим – слабое государство плохо всегда» (с. 25).

Кальтенбруннер указывает на опасность «культа посредственности» для любой демократии, «если она стремится к большему, чем разрушение государства и падение нравов» (с. 37). «В чрезвычайной ситуации все зависит от того, обладает ли демократия достаточным потенциалом элит» (с. 37).

Автору приходится чрезмерно подробно доказывать, что демократия и элита не исключают друг друга. «Элита для пока еще господствующего духа времени есть нечто устаревшее, отсталое, анахроничное, есть “пережиток додемократических времен”» (с. 30). Однако, при подозрительном отношении демократов к элите, данный термин именно при них широко распространился в рекламе (элитными стали: бутик, вино, жилье, парфюм, школа и проч. и проч.). Элиты тоже бывают разные: «Есть элиты святых и джентльменов, а есть элиты гангстеров и проституток» (с. 68).

Автор неоднократно повторяет, что люди не являются абсолютно равными: «Есть среднестатистические люди, есть идиоты, есть таланты и есть гении» (с. 32). Можно, конечно, приказать назвать идиота «альтернативно одаренным», но гением он от этого не станет.

Кальтенбруннер прав и в том, что элиту нужно готовить и воспитывать на протяжении долгого времени. Вопрос о «питомниках» для элиты оставляет простор для толкования, поскольку Академия общественных наук при ЦК КПСС и Высшая школа экономики, «Лига плюща» и форум на Селигере – слишком разные по своей сути. Немаловажным является вопрос, на каком живом (а не только историческом или мифологическом) примере следует воспитывать элиту. Победивший буржуа подражал побежденной, но еще не вымершей аристократии (тема хорошо описана в европейской литературе). Кому могли подражать те, кто в 90-е годы сформировал российскую «элиту»? Во-первых, они не были революционерами, ниспровергнувшими «старый порядок», а были частью советской партийной номенклатуры. Во-вторых, их «западничество» была подражанием не столько реальной западной элите, как таковой, сколько воплощение своих собственных представлений и фантазий (порой весьма примитивных) о том, как должен выглядеть и вести себя «западный господин». Получился капитализм, похожий одновременно на критические страницы журнала «Крокодил», посвященные Западу и фотографии из глянцевого журнала «Америка» (американцы не без оснований оценивали это издание, как «единственный клочок территории, отвоеванной американской прессой в СССР»).

Читая книгу, часто обращаешься к истории России. Сегодня даже сторонникам Ельцина не придет в голову говорить о «великой августовской революции» 1991 года. Если в 1917 году перемены были действительно революционными, то в 1991 наиболее беспринципная и расчетливая часть партийно-советской элиты просто оттеснила от власти часть советской номенклатуры. Пришедшие к власти не смогли создать дееспособной системы управления, а выстроенную ими систему называли системой «сдержек и противовесов». В. Парето называл такое положение «крайне неустойчивым равновесием». Выражением кризиса российской элиты 90-х стала «министерская чехарда», завершившаяся отставкой Ельцина.

Кальтенбруннер застал эпоху Ельцина, но его мнение о событиях в России мне неизвестно, а к теме элит после данной книги он не возвращался. Впрочем, фраза о том, что «демократия существует для народа, а не народ для демократии» (с. 62) неоднократно встречалась в разных вариациях в российских оппозиционных изданиях. Актуально и другое замечание: «Чего нам в значительной степени не хватает для достижения прорыва, так это “сверхэлиты”, обладающей волей и силой, чтобы блюсти те общие интересы, которые не признаются ни одной из множества других ассоциаций» (с. 72). Эта сверхэлита часто возникает «из крови, пролитой в боях» (М.А. Волошин), а бои пока не закончились.

Будущее покажет. Пока читаем книгу о воспитании элиты на случай чрезвычайной ситуации, избегаем «смертного греха шума» (с. 181), «научаемся отказу, воздержанию и спокойствию» (с. 163) и помним, что «всё великое вырастает в тишине» (с. 181).

Это интересно

+1

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Это больше, чем военная операция. Это тектонический сдвиг

(5)

skrjyni

,

01.03.2022

-

Мы покажем настоящую декоммунизацию: Путин пообещал «снести» Украину.

(7)

Bird Effe

,

01.03.2022

-

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГОВОРИТЕ? НУ, НУ...

(7)

Лариса Белфорд

,

01.03.2022

-

СВОДКИ С ФРОНТА

(4)

Леонид Цаканов

,

01.03.2022

-

Российские "деятели культуры" - о войне с Украиной.

(28)

Ольга Денисова

,

01.03.2022

20251126101905