| ← Февраль 2017 → | ||||||

|

12

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

19

|

||||||

|

24

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Пакистан: Жертвами теракта в мечети стали более 70 человек. Граница с Афганистаном закрыта

|

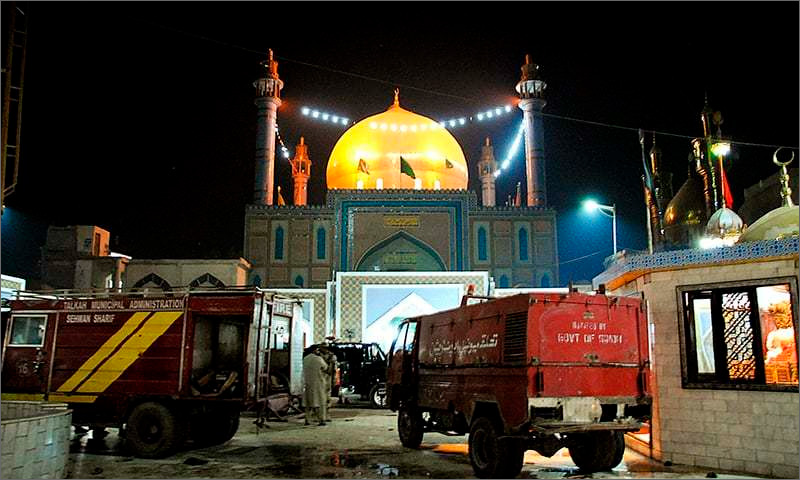

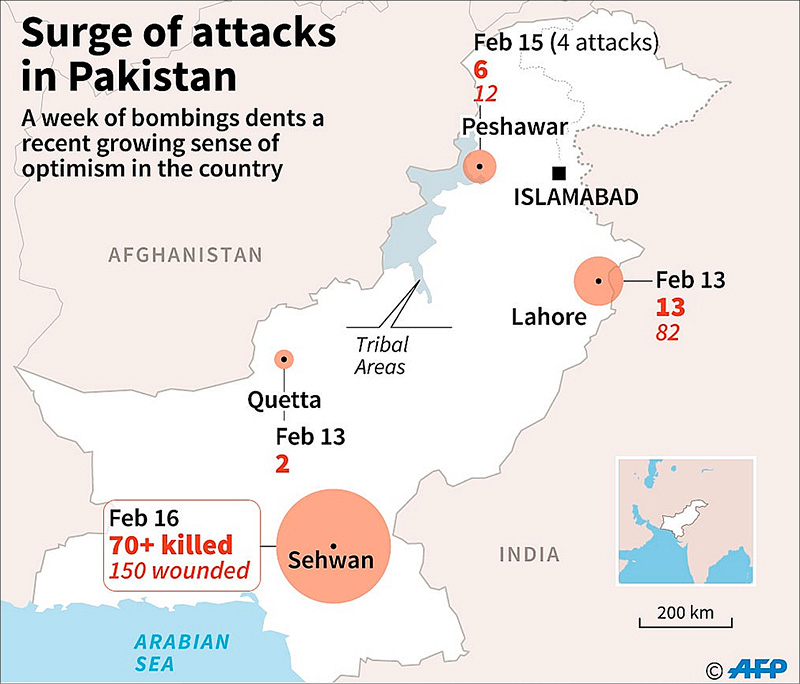

Пакистан: Жертвами теракта в мечети стали более 70 человек. Граница с Афганистаном закрыта 2017-02-17 09:54 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Вечером 16 февраля в суфийской мечети Лал Шахбаз Каландар в городе Сехван провинции Синд на юге Пакистана произошёл теракт, жертвами которого стали, по меньшей мере, 70 человек, в том числе 20 детей, более 150 человек получили ранения, сообщает Dawn.Com. По данным «Интерфакса», убито 72 человека, не менее 250 ранено.

Число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку именно по четвергам в эту мечеть приходит большое количество посетителей. Для госпитализации раненых в больницы Карачи и Хайдарабада были задействованы самолёты и вертолёты.

Взрыв произошёл в женской части мечети во время суфийского ритуала, который проводился после вечерней молитвы, передаёт ТАСС. Смертник подорвал себя после того, как брошенная им граната не взорвалась, сообщает Dawn.Com.

Ответственность за теракт взяло на себя так называемое «Исламское государство» (запрещённая террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ).

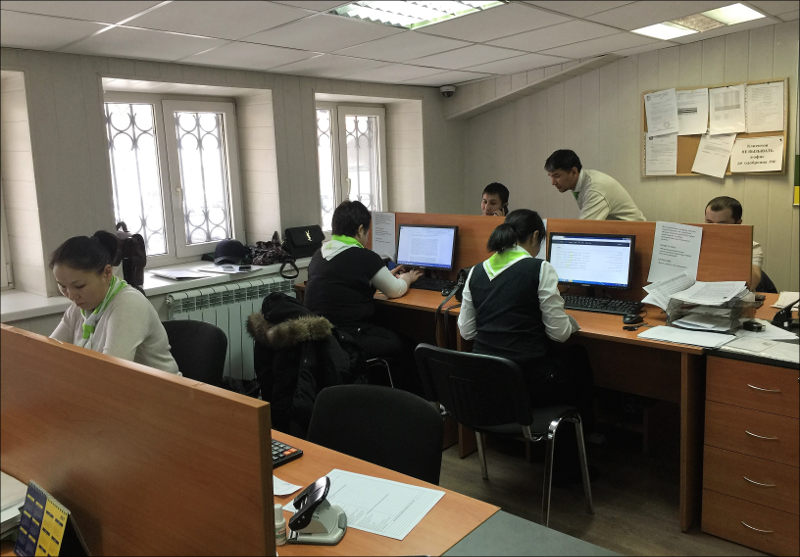

Взрыв в суфийской мечети стал десятым терактом в Пакистане за последние пять дней. В стране началась общенациональная операция по обеспечению безопасности. Как передаёт Khaama.Com, Пакистан закрыл все дороги на границе с Афганистаном - вдоль линии Дюранда. Деньги в долг. Особенности кредитования трудовых мигрантов в России 2017-02-17 11:15 ferghana@ferghana.ru (Екатерина Иващенко) Чтобы приехать в Россию, трудовой мигрант зачастую занимает деньги на билет у родственников или знакомых. Но что делать, если деньги понадобились уже в самой России? «Фергана» узнала, как, с какой целью и на каких условиях берут кредиты трудовые мигранты с разным уровнем дохода. При этом выяснился любопытный факт: взятые в России кредиты многие тратят на своей родине. О том, что представляют из себя среднестатистические трудовые мигранты-заемщики, и на что чаще всего берут займы — а это чаще всего микрокредиты — «Фергане» рассказал директор Международного центра кредитования Музаффар Атамирзаев. По его словам, средний возраст заемщиков составляет 28-32 года. Причем большая часть из них — порядка 60 процентов — это женщины. Дело в том, что женщины более ответственны и рациональны, они тщательнее подходят к процессу кредитования, просчитывают свои силы и из маленького объема товара, купленного в кредит, могут получить прибыль и расплатиться с долгами. Поэтому банки охотнее выдают кредиты им. А мужчины хотят сразу много и идут на риски. Что касается профессий заемщиков, то есть среди них работники ЖКХ (дворники, консьержи), водители, строители, повара, швеи, грузчики, продавцы как в торговых сетях, так и на рынках, но в основном это работники сферы обслуживания, чья средняя зарплата составляет 23-35 тысяч рублей. Причем в Москве и Екатеринбурге основные заемщики — это граждане Кыргызстана, в Санкт-Петербурге — Узбекистана. Граждане Таджикистана ни одном городе не превалируют, но представлены во всех. Минимальная сумма микрозайма равна 15 тысячам рублей. Именно такую сумму чаще всего берут мигранты на оформление разрешительных документов, чтобы покрыть расходы на сдачу экзамена по русскому языку, прохождение медицинского обследования и оплаты полиса ДМС. Заняли в России — купили на родине Берут займы трудовые мигранты чаще всего для отправки денег на родину оставшимся там родственникам на покупку жилья, скота, проведение там мероприятий, в том числе свадебных, на лечение, покупку авиабилетов родственникам, которые хотят прилететь в Россию на работу и даже на оплату патентов. Кроме того, мигрант может прилететь в Москву уже с долгом, который он взял, например, на покупку авиабилета. Ему надо вернуть эти деньги, а тут выясняется, что перед устройством на работу надо еще и получить патент и ежемесячно его оплачивать. Что будет гарантией того, что человек пока еще без работы отдаст кредит? Солидарная ответственность – кредит в таком случае выдается группе людей. Поэтому нередки случаи, когда берут микрозаймы целыми семьями — это и возможность получения большей суммы, и возможность ее коллективной выплаты. Она подразумевает, что даже в случае неплатежеспособности одного члена группы долг будет возвращен другими вовремя. Например, семья из Кыргызстана, которая работает в Санкт-Петербурге, брала кредит, чтобы открыть точку по продаже сухофруктов на одном из рынков города. За счет дохода эти люди купили машину и дом на родине, а также справили сыну свадьбу. Проживающая в Москве семья из Узбекистана, глава которой работает дворником, супруга — посудомойщицей, сын — водителем, невестка — поваром, брали займ для приобретения в рассрочку однокомнатной квартиры в Фергане. Примерно десятая часть микрозаймов не возвращается. Если сравнивать с уровнем невозврата кредитов в странах Центральной Азии, то это высокий процент, а для российского рынка цифра удовлетворительная. На родине на людей больше инструментов воздействия, здесь же риски выше. Основной из них – это нестабильная работа трудовых мигрантов. Именно поэтому основным гарантом возврата займа является солидарная ответственность, чтобы в случае потери работы одним членом группы другие могли погасить долг за него.

Средний размер активных займов составляет 30 тысяч рублей сроком на шесть месяцев. Максимальная сумма – 100 тысяч рублей, но такой микрозайм выдается мигрантам с хорошей кредитной историей, которые неоднократно брали деньги, погашали без просрочек и при условии, что их доход растет. Работник одного из российских банков на условиях анонимности рассказал «Фергане» про особенности получения более крупных кредитов киргизами, у которых есть российское гражданство (или гражданство двух стран), но в России они находятся в основном из-за работы. По его словам, основные заемщики – это люди, средняя зарплата которых составляет около 50 тысяч рублей: продавцы и кассиры в магазинах, администраторы кафе, водители и работники заводов. - Я бы выделил три категории заемщиков. Первые – это те, кто берет кредиты на покупку жилья (дома, квартиры или земельного участка) на родине. Обычно у них уже есть большая часть суммы и они занимают не хватающую часть денег. Вторые берут на ремонт жилья в Киргизии. Сейчас ремонт обходится дорого, сделать его своими силами уже не получается. Третьи берут кредиты на покупку машины, потому что машина для трудового мигранта – это не роскошь, а дополнительный заработок. Многие сами подрабатывают таксистами на выходных. Это дополнительные 3000-4000 рублей в день. Другие сдают машину в аренду таким же мигрантам, которые сами пока на авто не накопили. Например, сдавая машину за 1200-1500 рублей в сутки, в месяц можно получить 36-45 тысяч рублей дохода. Чтобы не платить за поломки при авариях, авто страхуют. В основном покупают машины эконом-класса: «Киа Рио», «Хюндай Солярис» или «Фольксваген Поло», которые стоят примерно по 500-700 тысяч рублей.

В России выгоднее и быстрее Еще одна категория – это те, кто берет кредиты на проведение торжеств в Кыргызстане. Получается, что если мигранту предстоит большой расход на родине, ему удобнее взять заём в России, а потом за счет заработной платы постепенно его выплачивать. Причина популярности займов в России – более щадящие условия и низкая процентная ставка. Например, чтобы в Киргизии взять кредит в $8-10 тысяч, заемщик должен оставить залог в виде квартиры или дома, ставка составит 25-30 процентов годовых (ставки по кредитам в Кыргызстане можно посмотреть здесь), а срок рассмотрения заявки может превышать неделю. - Для получения кредита в российском банке нужно предоставить справку НДФЛ, справку о доходе с места работы, копию трудовой книжки и паспорт с постоянной регистрацией в Москве или Московской области. Средняя ставка в российском банке составляет 18 процентов без залога, срок рассмотрения заявки — 2-3 дня. Правда, иногда банк требует оформить страхование жизни и здоровья на случай, если человек станет нетрудоспособным, а это еще около 20 тысяч рублей, - сказал собеседник «Ферганы». Отдельная категория граждан, по данным нашего источника, — это те, кто, имея российский паспорт, берет кредит для родственника или друга, а последний исчезает из поля зрения заемщика: теряет работу, совесть или просто возвращается в Киргизию. Это очень часто происходит в России. У заемщика нет другого выхода, как самому выплачивать чужой кредит, иначе он попадает в списки должников, и у него будет запрет выезда из страны, а киргизы, как известно, на родину летают часто, и им такие запреты ни к чему. Что касается сумм кредитов, то, по словам нашего собеседника, сумма минимального кредита – 90 тысяч рублей (мы говорим о крупных кредитах), максимально киргизы берут один миллион рублей – обычно на покупку жилья. - Например, мой друг брал кредит на достройку своего дома в Джалал-Абаде. Он работает в продовольственном магазине, получает 45 тысяч рублей. Он взял 400 тысяч рублей по ставке 16 процентов годовых, с ежемесячной выплатой 12 тысяч рублей, - сказал сотрудник банка. В последние годы среди кыргызстанцев также стало популярным брать в России ипотеку — при наличии справки с места работы о доходах и копии трудовой книжки она выдается как россиянам, так и гражданам других стран. На это, по словам нашего собеседника, есть несколько причин: - Люди приезжают сюда работать не на 2-3 года, а уже на десятки лет. Работает человек в Москве, получает 50 тысяч рублей, накопил денег и купил жилье в Киргизии. Вроде бы план выполнен, и он возвращается на родину. И что дальше? Месяц-два сидит без работы и снова возвращается в Москву — работать и жить в съемных комнатах. Учитывая нестабильную политическую ситуацию в Киргизии, многие предпочитают взять ипотеку в России, жить в своей квартире, вторую комнату сдавать таким же мигрантам и выплачивать ипотеку. Вторая причина – это взять квартиру в строящемся доме, но подешевле. Это уже для детей, чтобы, когда они подрастут, отправить их учиться в Москву. Некоторые покупают свое жилье в Москве, чтобы после выплаты ипотеки вернуться в Киргизию и жить на деньги, полученные от сдачи квартиры в аренду. Конечно, пока мигранты покупают квартиры в области или на окраинах Москвы, и это больше относится к бизнесменам. Но брать ипотеку начинают и мигранты, скажем так, среднего класса, например, если муж с женой работают и получают по 50 тысяч рублей, за пять лет они могут накопить необходимую сумму взноса, а потом выплачивать ипотеку. Тем более, что условия более выгодные, чем в Киргизии. Екатерина Иващенко Нужны деньги на лечение детям: Продолжаем сбор средств на химиотерапию трехлетнему Бекасылу 2017-02-17 12:17 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Малыш проходил лечение в московском Онкоцентре имени Блохина с сентября 2016 года. Сейчас в лечении сделан небольшой перерыв, и Бекасыл отдыхает дома. В марте лечение будет продолжено. «Нужно провести определенные процедуры, и это делают только в клинике имени Федорова. Поэтому малыша направили в клинику Федорова, после чего мальчик продолжит лечение в клинике Блохина. Прощу вас о помощи в борьбе за его жизнь и за возможность сохранить глазик», - говорит папа малыша Хамит. Хамит выражает благодарность за помощь фонду «Гольфстрим» и всем людям, неравнодушным к чужому горю: «Наша семьи говорит «огромное человеческое СПАСИБО» вам за понимание, за то, что поддерживаете нас в такое сложное для нас время! Благодаря вашей материальной поддержке, мой мальчик может продолжать лечение, которое ему жизненно необходимо. Мы можем с надеждой смотреть в завтрашний день. Дай Бог здоровья и всех благ людям, которые организовывают и принимают участие в таком благом деле. Мы просим не оставлять нас, потому что лечение еще не оплачено полностью».

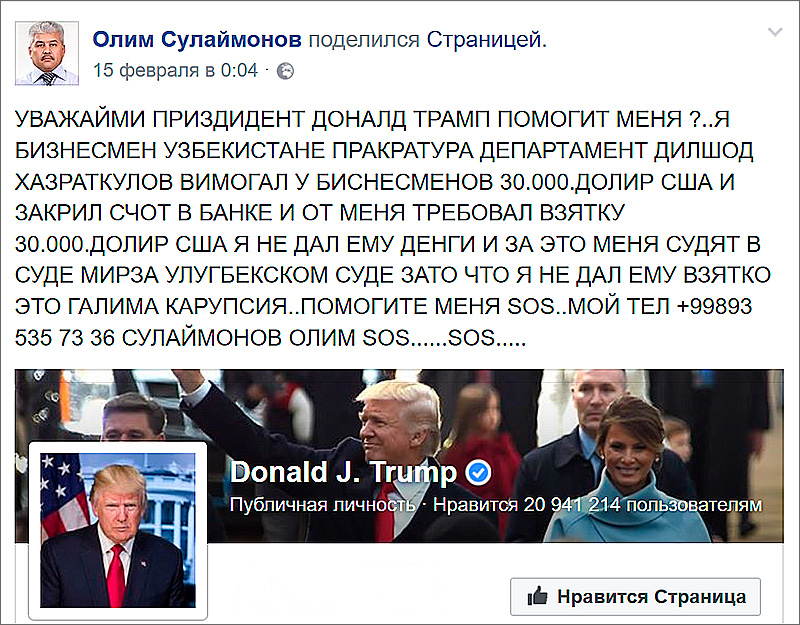

Для продолжения процедур Бекасылу необходимо 240 тысяч рублей, из которых осталось собрать 149.650 рублей. Семья уже потратила на лечение все, что у них было, и очень нуждается в нашей с вами помощи. Все, кто хочет помочь Бекасылу, могут это сделать одним из следующих способов: - on-line по банковской карте с сайта фонда - PayPal - Golfstreamfond@yandex.ru - Яндекс кошелек – 41001967430981 Терминалы самообслуживания, расположенные в общедоступных местах, магазинах и торговых центрах, позволяют пополнить счет в системе «Яндекс.Деньги» наличными на любую сумму и с невысокой комиссией. Большинство терминалов работает круглосуточно. - WebMoney: R254643446884 – рубли Z235187948249 – доллары - RBK - RU455393563 - отправьте SMS сообщение на номер 3443 со словом ГОЛЬФСТРИМ 100 (где 100 – любая сумма, какую захотите пожертвовать), только для жителей России. - Перечислив помощь на расчетный счет в рублях БФ «Гольфстрим»: ИНН 5017998033 КПП501701001 АКБ «Российский капитал» (ОАО) Расчетный счет в рублях: 40703810300390000011 Корр. Счет 30101810100000000266 БИК 044525266 Получатель: БФ «Гольфстрим» Назначение: Бекасылу Жанибеку. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается. - Также можно передать или перевести наличными: моментальный денежный перевод по системам «Золотая корона», Contact, Unistream, Western Union и так далее: Россия, Москва, Зайцевой Наталье Петровне, тел. +7-903-267-94-11 (телефон и Viber). С дальнейшим зачислением на счет фонда. Контакты Благотворительного фонда «Гольфстрим»: Тел. +7-495-648-90-52, +7-962-941-96-62. Сайт: http://www.golfstreamfond.ru/ Адрес: 129090, Москва, Протопоповский пер., д.25, стр.1 Таджикистан: В Горном Бадахшане студенты пять дней пешком добирались до университета 2017-02-17 12:43 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Группа студентов из 10 человек в течение пяти дней пешком добирались из селения Бардчив в город Хорог — центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана. Молодые люди возвращались после зимних каникул из родного села в университеты, расположенные в Хороге, Душанбе и Дангаре. Поскольку дорогу замело снегом, доехать до областного центра на машине было невозможно. Они шли пешком 5 дней, останавливаясь на ночлег в селах, которые встречались им по пути. Видео снято одним из студентов Самадом Маскаевым и опубликовано Русской службой Би-би-си. По словам молодых людей, идти было страшно, поскольку сохранялся высокий риск схода снежных лавин. Напомним, в конце января и в феврале в Таджикистане шли обильные снегопады, из-за которых было прервано автомобильное сообщение Душанбе с Согдийской областью и ГБАО. Жители Бартангской долины на Памире оказались в изоляции. За прошедший месяц в республике сошло более 250 снежных лавин, в результате которых погибли 13 человек. Узбекистан: Рассказавший на Youtube о коррупции в прокуратуре бизнесмен арестован 2017-02-17 12:45 ferghana@ferghana.ru (Фергана) В Узбекистане арестован предприниматель из Кибрайского района Ташкентской области Олим Сулаймонов, который стал известен после появления 10 октября на видеопортале Youtube.Com видеообращения к исполнявшему на тот момент обязанности президента Шавкату Мирзиёеву.

В своём обращении Сулаймонов рассказал, что с 2009 года сотрудники областной прокуратуры вымогают у него взятки. В 2008 году он открыл фирму, спустя полгода пополнил уставной фонд, после чего его счёт неожиданно заблокировали и потребовали $20 тысяч за возможность дальнейшей работы. В случае отказа пригрозили завести уголовное дело. Сулаймонов отказался. Его уговаривали, утверждая, что дань платят все предприниматели, причём регулярно. Сулаймонов почти год использовал разные способы, чтобы добиться разблокировки счёта, но областная прокуратура стояла на своём. И предприниматель решил обратиться за помощью в Службу национальной безопасности (СНБ). Получил от неё $20 тысяч, номера купюр которых были переписаны. Взяточника задержали, начали судить. На суде Сулаймонов, по его словам, увидев родителей и детей обвиняемого, пожалел их и сказал, что тот нуждался в деньгах, поэтому совершил такую глупость. А вскоре был арестован и сам Сулаймонов. «Эти прокурорские отдают по $30 тысяч и их выпускают на волю, а простые предприниматели сидят», - сетовал он в своём видеообращении. Его отпустили через месяц. В 2016 году Сулаймонов открыл новую фирму. «У меня только стали появляться деньги после экспортно-импортных операций, и вдруг в апреле снова пришел Дильшод из прокуратуры, закрыл мой счёт и потребовал 48 миллионов сумов ($14,5 тысяч по официальному курсу или $7 тысяч по курсу «чёрного рынка»). И уже почти полгода мучает меня». Как уточняет «Озодлик» (узбекская служба Радио Свобода), Сулаймонов жаловался на незаконные действия сотрудников Юнусабадского отделения департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана. Фамилия вымогающего взятку Дильшода – Хазраткулов.

Сулаймонов также заявил, что с вымогательством и давлением со стороны чиновников сталкиваются и другие узбекские бизнесмены, а он может доказать свою правоту лично Мирзияёву или же выступив по телевидению. Видеообращение за короткий срок посмотрели более полумиллиона тысяч человек, его обсуждали в социальных сетях. Власти решили отреагировать, тем более что необходимо было укреплять имидж претендовавшего на пост президента Мирзиёева. «Виртуальная приёмная» премьер-министра, которым в то время был Мирзиёев, зарегистрировала жалобу Сулаймонова и дала указание о незамедлительном решении его проблемы. Вскоре предпринимателя пригласили принять участие в программе национального телеканала «Узбекистан», посвященной проблеме местных бизнесменов, и присутствовавший на ней прокурор обещал Сулаймонову рассмотреть его дело и принять соответствующие меры в отношении вымогателей. Затем предпринимателя пригласили в генеральную прокуратуру, где приняли на высоком уровне и обещали честно рассмотреть его дела, а счета моментально разблокировали, рассказывает «Настоящее время». «Мирзиёев помог не только мне, но и всем предпринимателям Узбекистана. До этого мы не вообще могли работать. В 2010 году меня проверяли и также «сломали». После того, как я выплатил им 203 миллиона, они подумали, что у меня ещё есть деньги и выписали штраф в размере 1,5 миллиарда сумов. Сейчас мое дело рассмотрел председатель Хозяйственного суда и отменил прежнее решение о необходимости выплаты штрафа. Сейчас мне звонят другие предприниматели и говорят: «Спасибо вам большое, вы смогли сказать то, о чём мы боялись говорить. Если обстановка будет хорошей, то мы все вернемся обратно в бизнес», - сообщил Сулаймонов «Озодлику».

А вскоре против него было возбуждено уголовное дело - по трём статьям Уголовного кодекса, в том числе, по обвинениям в мошенничестве и клевете. «Я написал президенту – [это, значит,] клевета. По телевизору выступал – это тоже клевета. И мне три статьи оставляют, от 5 до 7 лет меня хотят осудить. За что? За то, что я президенту верил?» – задается вопросом Олим Сулаймонов. Мирзо-Улугбекский районный суд Ташкента начал рассматривать дело Сулаймонова 2 февраля, хотя чуть ранее это же дело, возбуждённое против предпринимателя прокуратурой города, уже рассматривалось в городском суде. Пока Сулаймонов пытался оспорить начало второго судебного процесса по одному делу, районный суд отправил его за решетку. Заседания суда проходили в закрытом режиме, на процесс не пустили даже близких родственников предпринимателя. Им лишь сообщили, что Сулаймонов арестован, и передали его просьбу о бутылке воды. Следующие слушания по делу Сулаймонова назначены на 20 февраля. Кыргызстан: В Бишкеке произошла авария с участием машины посольства России. Один человек погиб 2017-02-17 13:53 ferghana@ferghana.ru (Фергана) В Бишкеке произошла дорожная авария с участием автомашины посольства России в Кыргызстане. Toyota Prado с российскими дипломатическими номерами врезалась в грузовой автомобиль по дороге в аэропорт «Манас». Водитель грузовика погиб, передает Kloop.kg. Им оказался Алексей Лексин, 1955 года рождения. Мужчина получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, и скончался в больнице. Внедорожник на перекрестке выехал на запрещенный сигнал светофора и врезался в грузовик. За рулем посольской машины находился заместитель генерального директора компании «Роснефть» в Кыргызстане Игорь Рясный, имеющий статус дипломата, пишет Zanoza.kg.

По словам представителя посольства России в Бишкеке Дарьи Пахомовой, посольская машина выезжает только по служебной необходимости. В данном случае выезд был по службе, но по какой именно Пахомова не уточнила. Она добавила, что, насколько ей известно, состояние здоровья их работника удовлетворительное. «Мы скорбим и выражаем соболезнования семье погибшего в ДТП. Наши сотрудники поддерживают связь с родственниками погибшего. Мы окажем помощь его семье. Возможно, будет некая компенсация. Я точно не могу сказать», - подчеркнула Пахомова.

В Управлении патрульной милиции Бишкека сообщили, что информация о виновных в аварии будет оглашена после технической экспертизы. Тамара Калеева: Из-за новых поправок в законы о СМИ журналист будет виновен во всём и всегда 2017-02-17 15:59 ferghana@ferghana.ru (Соб. инф.) Уже почти полгода в Казахстане продолжаются баталии в связи с инициированными министерством информации и коммуникаций дополнениями и изменениями в регулирующее деятельность СМИ законодательство страны. Несмотря на демонстрируемую министерством открытость обсуждения вносимых в него поправок, немало казахстанских журналистов и правозащитников выражают опасения, что такие предлагаемые нормы, как обязательная проверка журналистами получаемых ими сведений на достоверность или требование о получении персональных данных всех людей, указанных в материалах СМИ, ведут к окончательному уничтожению свободы слова в Казахстане. Но в министерстве не сдаются и, ссылаясь на прозрачность дискуссий, периодически публикуют сравнительные таблицы того, что было и как это будет. Вот «как это будет», похоже, и смущает журналистские организации Казахстана, которые с первых чисел февраля начали сбор подписей под открытым письмом против принятия дополнений и изменений в регулирующее работу СМИ законодательство страны. Прежде всего, из-за того, что они не соответствуют ратифицированной Казахстаном статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. О нюансах продвигаемых поправок - в интервью «Ферганы» с президентом международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамарой Калеевой. - Тамара Месхадовна, месяц назад практически все СМИ Казахстана растиражировали ваши слова благодарности министерству информации и коммуникаций за небывалую открытость при обсуждении поправок в законодательство о СМИ. Прочитав их, немалое число представителей СМИ обрело надежду, что наконец-то с чиновниками найден некий консенсус, и наиболее одиозные статьи поправок не войдут в окончательный вариант спорного законопроекта. Но вдруг в начале февраля среди журналистов начинается сбор подписей под открытым письмом, в котором звучит призыв вообще отказаться от всех этих дополнений и изменений, поскольку они несут угрозу свободе слова в Казахстане. Что происходит на самом деле? - На самом деле работу над проектами поправок в действующее законодательство о СМИ министерство информации и коммуникаций начало очень так публично. В рабочую группу были включены все желающие НПО. Это 37 участников. Поэтому я и отметила образцовую коллегиальность и открытость. От этих своих наблюдений я не отказываюсь до сих пор. Всё было открыто. Мы подавали свои предложения, а их было очень много и от неправительственных организаций, и от отдельных СМИ, и от ряда телекомпаний, и все они вносились в сводные таблицы, а после публиковались. Ни к чему не придерёшься! - Надо признать, что подобного ранее действительно не наблюдалось. - Да-да! Но в последующем у нас стали возникать сомнения в этой самой образцовости. Скажем, министерство сформировало таблицы, куда вошли десять предложений от десяти организаций. Возникает вопрос: а кто решает, какое из предложений является правильным? Вот здесь и проявились наши привычно-традиционные чиновничьи дела - выбор за министерством! А что такое министерство? Это масса специалистов, среди которых есть люди очень умные, есть люди случайные, а есть и такие, кто при погонах. Последние особенно интересны, поскольку, совмещая свои обязанности по развитию СМИ, рассматривают прессу через призму установления контроля над ней в так называемых интересах государственной безопасности. - Очевидно, в итоге получился весьма занятный коктейль? - Совершенно верно. В январе эту таблицу, уже сформированную чиновниками, то есть последний вариант, который отправлен на согласование в правительство, нам на согласование уже не дали. Дали только для сведения. - То есть поставили перед фактом? - Да. И поставили перед фактом даже не всех: только тех, кто приехал в Астану на очередное рабочее совещание. Это огромная стопка - около 200 страниц, и, естественно, в формате полутора часов обсуждения всё это прочитать, сравнить и осмыслить очень сложно. Но уже тогда мы стали говорить, что в последнем варианте много ухудшений. - Например? - Мы говорим, например, о праве властей приостанавливать деятельность СМИ за ошибки в выходных данных или за не предоставление в срок курирующим органам обязательных экземпляров. Вот эти нормы о приостановлении выбросили. - Наверное, потому, что печатные СМИ уже не столь влиятельны, как ранее? - Нет, не поэтому! Ну, в конце концов, поняли, что эти нормы ничего не решают. Как пишется в последнем документе, приостановление деятельности СМИ - это тяжкая санкция, которая противоречит праву на получение информации. И она несоизмерима с проступком, поскольку это сугубо технические ошибки. Хорошо, выбросили. Кстати, широко разрекламировав этот шаг. Но, к сожалению, этим шагом всё и исчерпывается. Кто там кромсал этот окончательный проект, кто вносил какие изменения, предложения, дополнения - нам непонятно. Возможно, это люди, у которых десять «красных» дипломов, но эти люди абсолютно не разбираются в специфике работы СМИ. Мне кажется, что это чиновники, которые всегда абсолютно одинаково злобно реагируют на любые критические публикации. Им мало судов с их решениями о возмещении моральных ущербов за острые материалы. Теперь вводится норма, согласно которой, как только кто-нибудь предъявил претензию к СМИ с требованием опровержения, редакция издания обязана в пятидневный срок дать ответ: будет она это делать или нет. Если нет, то должна пояснить, почему она идёт на этот шаг. И неважно, что гражданский кодекс Казахстана предусматривает месяц на то, чтобы разобраться в возникшей ситуации. Идём дальше. В международной практике есть норма, что не существует сроков исковой давности при совершении преступлений против человечества, а у нас в Казахстане нет срока по исковой давности по делам о защите чести и достоинства. - То есть, если казахстанский журналист написал десять лет назад критическую статью о деятельности того или иного чиновника, то последний, увидев её сегодня, имеет право подать исковое заявление за нанесённый ему ранее моральный ущерб?  Тамара Калеева - Но вслед за «просим прощения, опровергаем» могут же последовать и претензии финансового характера? - О, это уже следующий этап возмещения морального вреда. Это тоже внесено. - Есть подозрение, что есть и ещё ряд «интересных» поправок. Или на этом всё? - Ну, что вы! Есть, например, предложение, которое мы пока только в устной форме слышали от разных чиновников. Это очень серьёзный и парадоксальный момент. Суть его в том, что журналист обязан перед публикацией проверять любую полученную информацию. Сейчас это право журналиста. А будет обязанностью. Когда мы встречались в министерстве в рамках работы рабочей группы, то объясняли, что не можем проверять информацию, которая исходит, например, от Генеральной прокуратуры. Или - почему мы должны проверять пресс-релизы правящей партии «Нур Отан»? Они же сами за себя отвечают. - И какова была реакция? - Появился промежуточный вариант, что журналист обязан, но в пределах своих полномочий. В итоговом же варианте всё вернулось к первоначальному: журналист обязан проверять информацию и точка. Есть и ещё один пункт о защите чести и достоинства граждан, которые для нас превыше всего. Причём честь и достоинство не задевают нищета, плохие дороги, грубость чиновников, бесконечные обвесы в магазинах, международные санкции, - задевают только публикации СМИ. Поэтому, как только журналист получил информацию, связанную с личной жизнью какого-либо человека, он должен получить письменное разрешение от этого гражданина на свою публикацию. Подчёркиваю, письменное разрешение! Но что такое «личная жизнь»? В нашем законодательстве такого понятия нет. Есть понятие частная жизнь. В научно-практическом комментарии к нашей Конституции от Конституционного совета, написанном в 2010 году, объясняется, что такое личная семейная тайна. Цитирую дословно: личная семейная тайна - это часть частной жизни, которая охраняется Конституцией и законами страны. Такой охране подлежат сведения о человеке, дающие оценку его характеру, облику, здоровью, материальному состоянию, семейному положению, образу жизни, отдельным фактам биографии. - Получается, что ни об одном человеке писать вообще ничего нельзя? - Абсолютно! То есть, вижу, скажем, участника бега на марафонскую дистанцию, но написать о нём, что он здоровяк, права не имею. Должна спросить у него разрешение на такой комментарий, поскольку речь идёт о тайне его личной жизни, о его здоровье. Абсурд же! - А если некий чиновник разместил в социальных сетях с публичным доступом свои фотографии, на которых демонстрируется его отдых со своей семьёй где-нибудь в Доминикане или на Мальдивах, что явно не соответствует его официальным доходам, а СМИ без разрешения их опубликовали у себя, он может подать на журналистов в суд? - Да, может. И не только на основании этих поправок, но и в соответствии со 145-й статьёй Гражданского кодекса Казахстана о праве на изображение. У нас её никто не отменял. Практика показывает, что мы и дальше будем жить по понятиям. Если вы журналист, который постоянно хвалит чиновников и пишет понемножку обо всём, то это всё нормально, всё хорошо. Но если вы занимаетесь журналистскими расследованиями и на вас кто-то из чиновников заточил зуб, вам припомнят всё, не говоря уже о публикациях фотографий о поездке на Мальдивы, пусть и взятых из Instagram. Вы же не получили на это разрешения! То есть, журналист будет виновен во всём и всегда. - Значит, в соответствии с этими нормами в текущей судебной тяжбе между журналистами интернет-издания ratel.kz и бывшим министром государственных доходов, ныне бизнесменом Зейнуллой Какимжановым правда будет на стороне последнего? Ведь ребята из ratel.kz, например, брали фотографии Какимжанова из Facebook… - И фотографии брали, и сведения опубликовали, которые характеризуют его личную жизнь, его частную жизнь. Да, да, совершенно верно. Но я не думаю, что все те, кто заварил всю эту историю с поправками, хотели парализовать нашу журналистику. Они думали о себе любимых, чтобы себя защитить, таких бесценных. Пока эти поправки находятся в правительстве. И, наверное, какие-то попавшие туда очевидные глупости будут убраны, как почти наверняка появятся и новые. Мы нашим законодательством занимаемся уже 17 лет, и я не помню, чтобы после рассмотрения правительством какого-либо законопроекта он становился лучше. Там будут новые дикие предложения, поскольку наши чиновники не уважают ни свободу выражения мнений, ни свободу слова, ни свободу получения информации, они уважают только себя. - Как-то невесело всё это выглядит. - Можно и продолжить. Много ещё интересного. Например, вначале министерством информации и коммуникаций была опубликована концепция предстоящих изменений в законодательство о СМИ. Мы её раскритиковали. Потом появилась публикация законопроекта, о котором мы говорим. В последнем варианте, который нам прислали, появились изменения в закон об информатизации и сопутствующие ему дополнения в Административный кодекс. Там уже наблюдается полностью гармонизированная новация, направленная на (новое для нас слово) деанонимизацию Интернета. - Понятно, значит против анонимов в Сети: все должны быть зарегистрированы, никаких ников больше быть не должно. - Нет, нет и ещё раз нет. Они совершенно спокойно относятся к никам, поскольку закон позволяет публиковаться под псевдонимами, которые недостаточно чётко регламентированы. Там есть предложение, суть которого в том, что если хочешь оставить комментарий, позвони по определённому номеру. Там тебе дадут код, который надо ввести на сайте, тебя персонифицируют и пиши то, что ты хотел. Естественно, те, кому надо, а надо это уполномоченным людям в погонах, тебя быстренько разыщут. Всё, никаких анонимов больше нет.

- Но подобная регистрация перед тем, как оставить комментарий на интернет-форумах существует уже достаточно давно. Что здесь нового? - Да, но это индивидуальные условия каждого из интернет-ресурсов. Сейчас же эту регистрацию предлагают сделать повсеместной и обязательной для всех. Более того, было предложение штрафовать провайдеров связи за несохранение сведений об оставивших комментарии людях в течение определённого времени. Потом, правда, от этого отказались. Приняв во внимание мнение общественности, министр сообщил, что принято решение не применять эту норму. Я думаю, появилось понимание, что достаточно большое число ресурсов из-за этой нормы стали бы уходить из казахстанской зоны Интернета. Возможно, что свою роль могли сыграть и значительные материальные расходы на внедрение этого предложения. Тем не менее, полагаю, нечто подобное всё равно появится, поскольку наше законодательство уже регламентирует каждую мелочь, каждый чих, каждый взгляд, а предлагаемые поправки всё это ещё больше усиливают. - Была колония общего режима, а станет строгого режима? - А ведь именно так! Очень похоже, что к этому и идём. - Да, но подобные тенденции наблюдаются во многих странах мира. И в Штатах такие желания прослеживаются, и в Великобритании, про Россию вообще говорить не приходится. - Знаете, ссылка на международные процессы, международные тенденции, особенно в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом, - это во многом спекуляция. На самом деле международный опыт очень разнообразен. Там есть очень много исключений и очень много нюансов. Но у нас в Казахстане собирают только то, что выгодно властям в данный момент. Когда у нас принимали новую редакцию Уголовного кодекса и мы говорили, что необходимо декриминализировать клевету, нам всё время тыкали в глаза опытом Европейского Союза, где многие страны сохраняют в законодательстве уголовное наказание за клевету. Про США тогда не было издано ни звука. Потому что там есть первая поправка к Конституции, которая неприкосновенна. Но как только мы начинаем говорить о гласности судебных процессов, что надо её расширять, что нельзя запрещать пользоваться диктофонами и фотоаппаратами, нам тут же напоминают об опыте Соединённых Штатов, где всякая техника недопустима. - Да, там только ручка, карандаш да бумага. Оттого и художники востребованы. - Совершенно верно. Эта ссылка на международный опыт в Казахстане имеет избирательный подход и в частных случаях, и на коллективном уровне. К сожалению, в наших нормотворческих регламентах есть правило, что, презентуя любой законопроект, надо, предварительно проанализировав, обязательно показать, в каких странах нечто подобное имеется. И это стало предметом спекуляций. Например, лоббируя те или иные изменения в закон «О СМИ», у нас ссылаются на опыт Сингапура, на опыт Малайзии… - А Саудовской Аравии? - Ну да, разве что на опыт Северной Кореи не ссылаются, и это прямо-таки странно. Естественно, мы не можем принять проект этих поправок. Ведь вся эта кампания, как бы не убеждал нас министр информации и коммуникация Даурен Абаев на первом заседании рабочей группы, имеет цель усилить контроль над средствами массовой информации. Кстати, в 2018 году ожидается принятие принципиально нового закона «О СМИ». - Так если будет новый закон «О СМИ», зачем нужны нынешние поправки? - На самом деле этими поправками выполняется план законопроектных работ, утверждённый ещё несколько лет назад. И как новое законопослушное ведомство, министерство его выполняет. Соответственно, сразу же после принятия нынешних дополнений и изменений министерство в теории должно приступить к работе над новым законом. Правда, в правительственном плане законопроектных работ нового закона «О СМИ» пока вроде нет, а вот поправки будут приняты, да ещё и с формулировкой, что они одобрены гражданским обществом. В общем, нас обдурили и сделали ещё хуже. - Помнится, в 2003-2004 годах в Казахстане уже была подобная ситуация. Тогда журналистское сообщество выступило резко против принятия в тот момент нового закона «О СМИ». Было много публикаций в газетах, на телевизионном «31 канале» выходила специализированная программа «ПрессА», в итоге президент Назарбаев наложил вето на тот законопроект. Так что же изменилось за эти годы? - Да, действительно всё это было. Но то была романтическая эпоха веры в демократию или следования принципам демократии. Мы тогда петиции подписывали без использования каких-либо сервисов в интернете. Но с того времени в Казахстане сильно изменилась общественно-политическая ситуация, и такого количества подписей среди журналистов, как ранее, сегодня мы вряд ли наберём. Сегодня, чем громче гражданское общество выступает за или против какого-либо законопроекта, тем жёстче это мнение отторгается властными структурами. - И как тогда выходить из сложившейся ситуации? - Увы, но у меня рецептов нет. Я написала в министерство письмо, в котором выразила обеспокоенность по поводу принятия поправок. Получила ответ, что мы и дальше будем с вами работать. Хорошо, давайте будем работать дальше, посмотрим, что выйдет после правительственных кабинетов. У нас есть ещё парламент, где сидят вменяемые люди, просвещённые, есть даже журналисты. Веры в успех у меня мало, но будем работать. Хотя я понимаю всю абсурдность ситуации: мы будем работать над поправками при том, что нам предстоит разработать принципиально новый закон «О СМИ». Кстати, я проанализировала действующий закон, там свобода слова упоминается только два раза - в преамбуле и в названии второй статьи. Всё остальное: контроль, мониторинг, учёт, запрет, что противоречит Конституции. - Тамара Месхадовна, а есть ли в таком случае смысл играть с государством в азартные игры? - А что, гордо отстраниться? - Но ведь вас всё равно не слышат. - Понимаете, у нас в стране зарегистрировано 27 тысяч неправительственных организаций. У нас множество однодневок, которые создаются для того, чтобы аккуратненько скушать государственные гранты, госзаказы. Их очень, очень много! Не будет нас, они будут счастливы, что оказались вдруг востребованы. - Позвольте, но если вместо вас придёт какой-нибудь «Баспасоз гулдер» («Цветочки прессы»), кто же им поверит? Их никто не знает. - А и надо, чтобы их знали. Будут знать, особенно когда они скажут, что какие замечательные поправки, какой замечательный закон. Им такой пиар сделают, что они ещё и жутко популярными станут. Такая у нас страна. По мнению президента международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамары Калеевой, вероятнее всего, скандальные поправки в законодательство Казахстана, регулирующее деятельность СМИ, будут приняты уже в мае 2017 года. После чего казахстанские журналисты столкнутся с новой реальностью, где очень много «нельзя» и крайне мало «можно». Соб. инф. |

| В избранное | ||